中國當之無愧第一!砸掉歐、美、日鐵飯碗,我國盾構機的崛起之路

要說中國這些年來產業升級道路上,什麼設備最有代表性的話,那麼盾構機肯定榜上有名。

對上世紀的中國來說,盾構機這東西是自己無法研製和生產的設備,必須從日本、德國等國家那裏購買。

但是隨着中國的產業升級,中國已經有了自己獨自研發、生產盾構機的能力。

(盾構機)

甚至到現在,中國的盾構機已經做到了世界一流水平,甚至可以說是當之無愧的世界第一水平。現在已經到了其它國家需要到中國這買盾構機的時候,這直接砸掉了歐、美、日的“鐵飯碗”。

中國盾構機的技術空白時期

要知道我國是很重視基建的,新中國剛成立,一窮二白的中國從1950年就開始建造青藏公路這種大型項目。

(修建青藏公路)

後續隨着中國國內基建項目的不斷推進,我國到上世紀70年代開始,就需要盾構機了。

中國第一次使用盾構機,是1953年時自己生產的一臺手掘式盾構機。

但是這臺盾構機的技術相對落後,所以後續我國也並沒有在這臺盾構機的基礎上繼續發展。

當時中國也嘗試過從蘇聯引進盾構機技術,但因爲我國當時工業基礎非常薄弱,所以就算是從蘇聯那“照抄”都搞不定盾構機技術。

(當時中國“抄”都“抄”不出來盾構機)

因此從1949年新中國成立到上世紀90年代,國產的盾構機技術基本是空白。

這種背景下中國要想用盾構機,就只能從國外買了。

不過盾構機這東西主要用於挖掘隧道,但隧道的建設除了能用盾構機外,還可以用人力。

上世紀70~80年代我國還處於經濟較爲落後的年代,那時候我國爲了節省外匯,對於國內的一些隧道採用了人力挖掘的方式。

其中最典型的就是“星光三號隧道”。這條隧道位於新疆南部,長3783米,動工時間是1974年。

(星光隧道)

當時爲了挖掘這條隧道,我國動用了4000多名鐵道工人,先後用了4年時間才挖通。

而且這類大型隧道像塌方、爆破事故等事故都是難以避免的,當時爲了挖掘這條隧道,我國還付出了25名鐵道工人殉職的代價。

如果是現在的中國挖掘這條隧道,在有盾構機輔助的情況下只需要幾個月左右時間就能挖通,還不需要付出人員犧牲的代價。

所以經過了以“星光三號隧道”爲首的一系列工程,我國深刻意識到了盾構機的重要性。加上隨着我國改革開放,國內的經濟情況有所好轉,於是從上世紀90年代開始,我國就咬着牙從國外採購盾構機了。

(中國從上世紀90年代開始大量採購盾構機)

中國盾構機技術開始快速發展

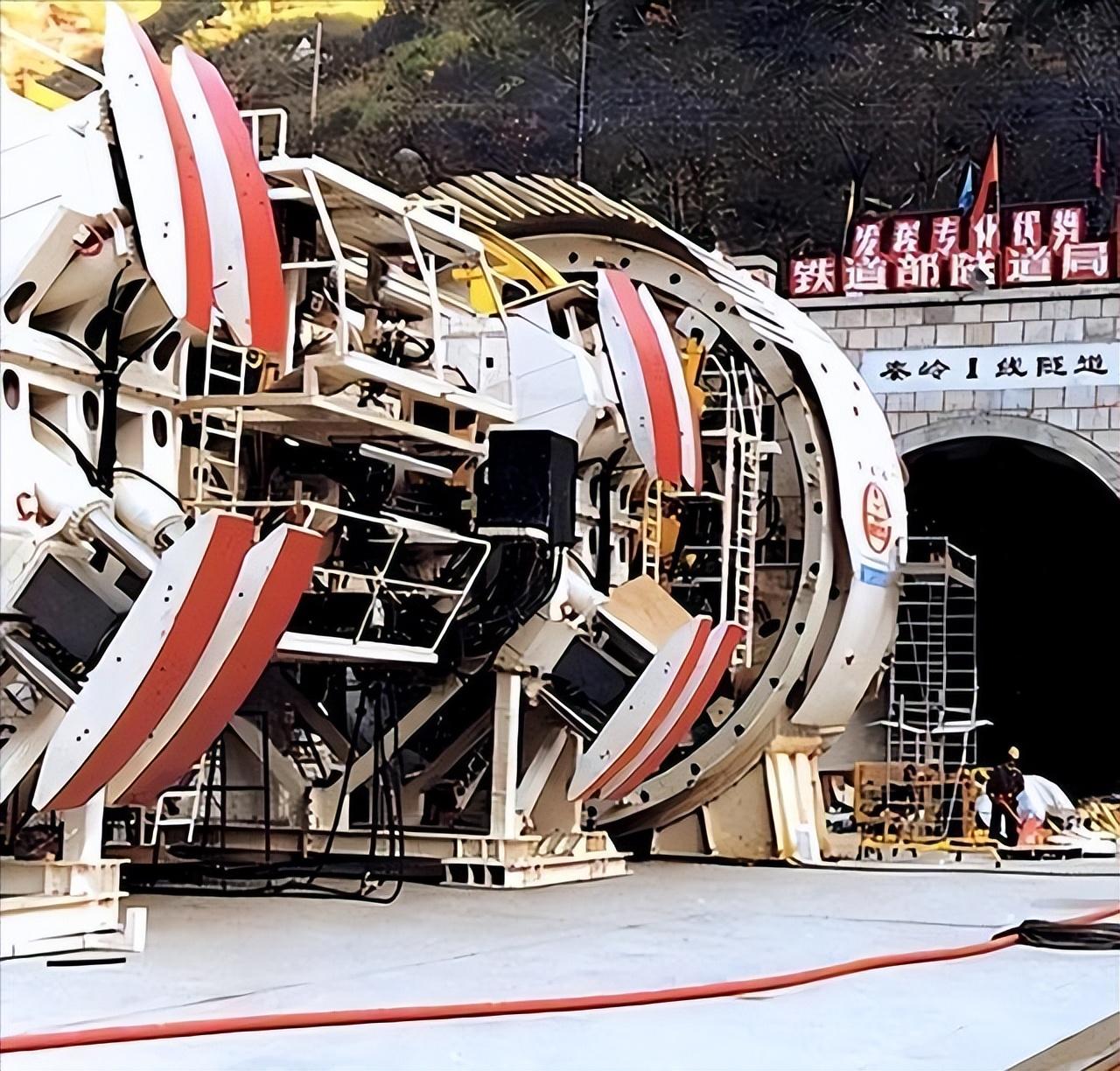

中國第一次大規模採購盾構機是1997年。當時爲了修建秦嶺隧道,我國從德國那採購了2臺TBM盾構機(敞開式硬巖掘進機)。

(挖掘秦嶺隧道用的盾構機)

這兩臺盾構機長度是256米,直徑是8.8米,分別爲德國海瑞克(Herrenknecht)和維爾特(Wirth)生產,單價是8500萬美元,約合人民幣3.5億(1997年幣值和匯率)。

這兩臺盾構機在投入使用後,以極快的速度掘穿了秦嶺內的灰巖巖溶區、斷層破碎帶,以及淺埋富水溝谷帶,月均挖掘528米,累計挖掘了18.46公里。比中國預計早了9個月完成施工。

在此次工程後我國深刻意識到了盾構機的力量,對盾構機更渴望了。

(中國開始渴望自己建造盾構機)

從90年代開始中國就進入了“大基建時代”。大量基建需要大量的盾構機,如果這些盾構機全部靠買,那會讓我國消耗非常多的外匯。

所以面臨着即將到來的“大基建時代”,中國又緊鑼密鼓的開始了研發國產盾構機。

2002年的時候,當時的科技部列了一個“863計劃”,計劃攻克一系列未來我國需要的技術,盾構機就包含在內。

同一年,上海隧道工程股份有限公司造出了我國第一臺國產大型盾構機。這個盾構機名叫“先行號”,是一臺複合式土壓平衡盾構機,直徑是6.34米,長度是80米。

(先行號盾構機)

當然,這臺“先行號”是我國引進國外先進技術繼續仿製的型號,所以只能算中國生產,並非完全算“國產盾構機”。

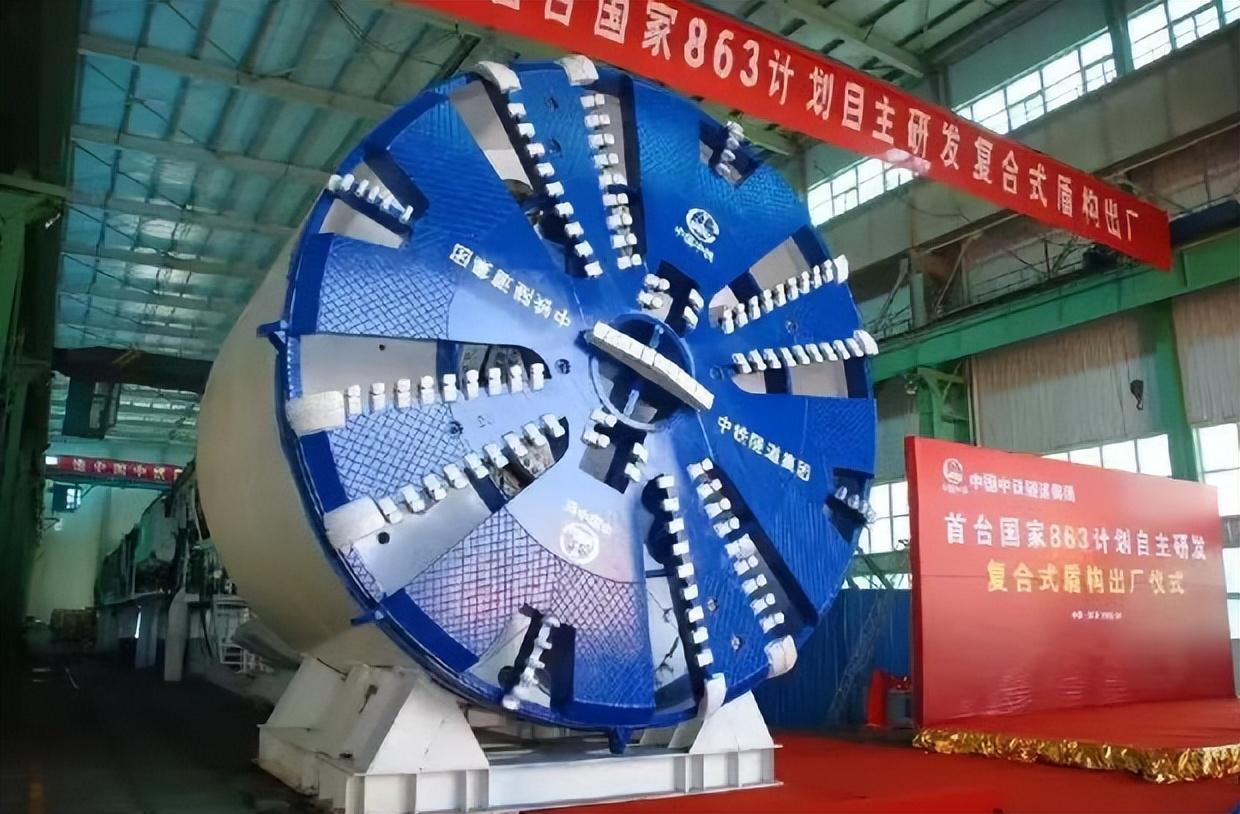

至於中國第一臺完全具備自主知識產權,完全由中國研製、中國生產的盾構機,就是2008年下線的“中鐵1號”了。

(中鐵1號盾構機)

這臺盾構機也是一臺複合式土壓平衡盾構機,直徑6.3米。

有了“中鐵1號”的起步,之後的中國盾構機技術開始了迅猛發展。後續中國很快推出了10米直徑以上的國產大型盾構機,甚至是16米以上直徑的盾構機。

而目前國際上最大的盾構機,直徑普遍就在16~17米了。

到了2025年,中國又下線了“山河號”盾構機,這是目前全球使用的最大直徑泥水平衡盾構機,直徑達到了17.5米。

(山河號盾構機)

以“山河號”爲首的盾構機推出,也意味着中國在盾構機領域走到了世界一流水平。

關於中國盾構機的趣聞

有意思的是,隨着中國盾構機技術發展,現在國際上也出現了一些關於中國盾構機的趣聞。

比如說網傳印度在2018年前後從中國進口了幾臺12.19米的大型盾構機,用於挖掘孟買沿海公路隧道、班加羅爾地鐵等工程。

(印度班加羅爾地鐵)

之後印度爲了推進“印度製造”項目,試圖拆解中國的這幾臺盾構機進行逆向仿製。

結果印度方面把盾構機拆了後裝不回去了,不得已只能又花錢請中國的工程師幫他們重新組裝盾構機。

而這樣的小故事在上世紀大家估計聽過不少類似的事情。

像什麼持續運轉了20年依舊精度極高的日本機牀、什麼指出故障價值1美元,知道在哪指出故障價值數十萬美元的德國工程師等等。

(日本生產的機牀)

現在在中國身上也出現了這樣的小故事,就足以證明中國的工業產品已經在大家腦海裏形成了高端、高科技的印象。

信息來源:

【1】大衆日報·《世界最大直徑!“山河號”盾構機在山東順利穿越黃河》

【2】新華網·《《中國大盾構》書評:一幅大國技術“從跟跑到領跑”的歷史畫卷(節選)》

【3】人民網·《自零起步,從追趕到並跑,再到部分領域領跑 國產盾構機如何實現跨越(經濟新方位)》

【4】中國科技網·《掘進,一路向前——中國盾構機走向世界始末》