全國出生率公佈,東北三省“拉響警報”?生育困局該如何解釋?

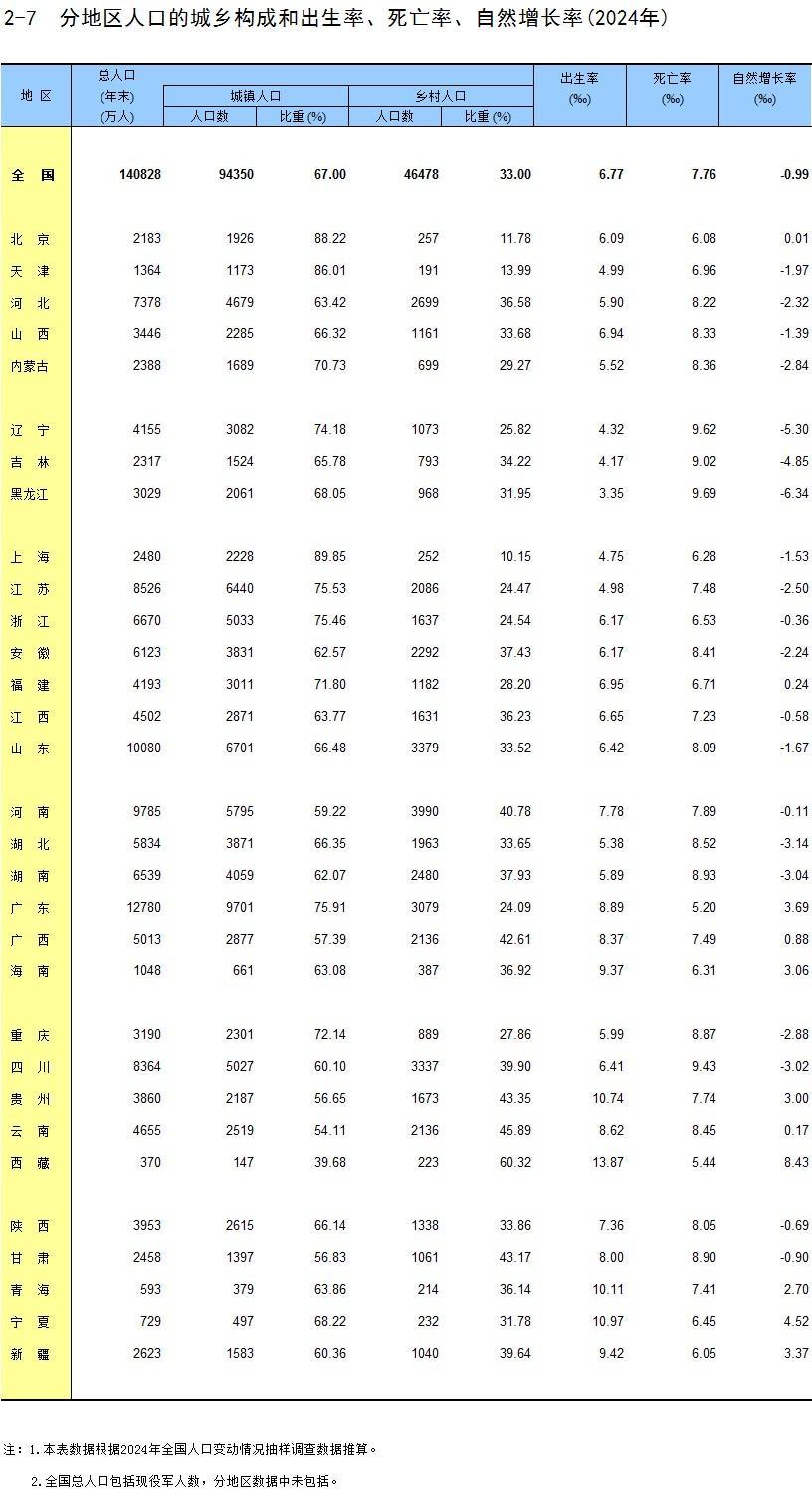

2025年10月27日,國家統計局公佈了全國31個省份2024年的出生率數據。總體來說,全國平均出生率爲6.77‰,比平均死亡率7.76‰低了0.99個千分點。

幾個人口銳減的地區被額外關注,比如,東三省人口自然增長率分別是:

- 黑龍江:-6.34‰

- 吉林:-4.85‰

- 遼寧:-5.3‰

看到這些數據,大家自然想要問問人口負增長的原因,然後一個念頭脫口而出:“嗐,還用問嗎?肯定是壓力大、活不起、不想生唄!”

這個解釋聽起來簡直無懈可擊,對吧?生活成本高、房價貴、教育內卷、工作996……一座座大山壓在年輕人身上,別說生孩子了,養活自己都不容易。這個直覺太強烈了,以至於成了我們討論這個問題的標準答案。

但是,科學思維最怕的就是想當然。如果你不細看數據,這個壓力大理論似乎相當完美。可你把目光往南移,看看廣東。

廣東去年的出生率是8.89‰,排在全國前列。可廣東的城鎮化率高達75.91%(全國第四),這可是妥妥的現代化大省。你要說生活壓力,在廣州、深圳打拼的廣漂、深漂們,他們面臨的壓力、內卷程度,真的會比東三省更小嗎?這幾乎不可能!

那爲什麼壓力同樣山大,廣東的出生率反而高出一截?

再看出生率最低的東北,比如黑龍江(3.35‰),低得驚人。而北京竟然實現了人口淨增長(雖然只有0.01‰)。難道東北人民的生活壓力,是北京的好幾倍嗎?這好像也和我們的日常觀感不太一樣。

你看,數據和我們的直覺,開始打架了。這說明,壓力大這一個籠統的詞,恐怕不足以解釋我們看到的全部現象。它很重要,但可能只是表象。今天,咱們就得換個視角,一個更底層、更本質的視角——生物學視角,來看看生孩子這件事。

請先別誤會,我並不是要否認經濟壓力、社會福利、教育配套、文化觀念這些因素的重要性。它們當然極其重要,是直接影響人們決策的表層因素。

但今天我們要挖得更深。在所有這些社會因素之下,其實埋藏着一個更古老的底層代碼——人類作爲一種生物,在漫長進化中形成的生存策略。

在進化生物學裏,有一個雖然近年受到一些爭議、但啓發意義極大的“r/K選擇理論”。這個理論是用來解釋,不同物種爲什麼會採取截然不同的繁殖策略。

什麼是r策略?

簡單說,就是以量取勝,廣撒網,多生娃。想象一下魚,一次產幾萬顆卵;或者兔子,一窩生好多隻。它們生活的環境通常多變、高風險、高死亡率。它們不指望每個後代都活下來,而是靠龐大的基數來保證種羣延續。它們對單個後代的投入非常低,生下來就算完成任務。

什麼是K策略?

K策略則相反,是“以質取勝,少而精”。比如大象、鯨魚,還有我們人類。我們生活的環境相對穩定,資源有限,但物種內部的競爭非常激烈。

我們的策略是:生得少、生得慢,但對每一個後代都投入巨大的資源——時間、精力、食物、情感、教育。我們的目標是,確保這“精挑細選”的少數後代,能夠高質量地存活下去,並且具備強大的競爭力。

很明顯,人類,尤其是現代人類,是K策略的極致玩家。

進化失配生育率下降的底層Bug

好了,理論來了,悖論也緊跟着來了。

按照K策略(以質取勝)的邏輯,當環境變得更穩定、資源更豐富、嬰幼兒死亡率降到史無前例的低點時(就像我們現在的現代社會這樣),我們對後代存活的信心應該更足,養育的風險應該更低纔對。

那爲什麼,我們反而生得更少了?甚至乾脆不想生了?

這就是問題的關鍵,生物學家稱之爲——進化失配(Evolutionary Mismatch)。

這句話有點專業,說人話就是:就是我們的硬件,也就是身體和大腦裏的生物本能,是在長達幾十萬年的石器時代環境裏編程的。而我們現在運行的軟件,也就是現代工業文明、互聯網社會,是最近一兩百年才突然裝上的。

硬件和軟件嚴重不兼容,系統卡Bug了。我們來拆解一下這個Bug是如何在生育這件事上起作用的:

首先是“多生”的生物必要性,即將消失。在人類99%的進化史裏,比如原始社會、農業社會,高死亡率是絕對的常態。瘟疫、饑荒、戰爭、猛獸……一個孩子能不能活到成年,是個風險極大的事情。

在那種環境下,人類的生物本能必須多生。你不多生幾個,很可能一場天花、一次戰亂,你的基因就絕後了。那時候,多子多福不僅是一種文化,更是一種被刻在基因裏的、唯一正確的生存策略。

但現在呢?現代醫療、公共衛生和穩定的社會秩序,讓我們幾乎沒有了天敵,嬰幼兒死亡率降到了極低。現在全國7.76‰的死亡率,主要是自然死亡、慢性病導致的,而嬰幼兒夭折帶來的死亡率,僅佔0.027‰。

所以,從生物本能的角度看,我們真的不再需要靠數量賭生存了。生一個,就能大概率活到成年。於是,那個古老的多生孩子的驅動力,就從根上被釜底抽薪了。

K策略被現代社會推向了極端

驅動力消失了還不夠,現代社會還給以質取勝的K策略狠狠踩了一腳“地板油”,讓這輛物種繁衍的賽車徹底走向了失控的邊緣。

在古代,高質量投入的標準可能僅僅是餵飽孩子別讓孩子掛掉。

但在現代社會,高質量投入的定義被無限拔高了。這不再是存活的競爭,而是精英和獲取社會資源的競爭。

你的K策略告訴你,要給後代投入資源。但現代社會告訴你:資源 = 學區房 + 國際學校 + 優質家庭教師 + 鋼琴馬術滑雪賽艇 + 情緒價值 + 全球視野……這個列表可以繼續延續到無限長。

這種投入的成本,無論是金錢還是精力,無論對什麼樣的家庭,都可以變得無比沉重,甚至沉重到讓負責執行的親代不堪重負。

當高質量養育的門檻高到讓個體覺得自己根本無法完成時,大腦這個精明的省錢計算器就會做出一個理性的生物學決策:既然我無法保證質(K策略),而量(r策略)又沒必要保證的時候,那最好的策略就是——不生!折中一下,頂多生一個,不能再多了。

這就是解決了溫飽問題的國家普遍出現人口銳減的主要原因。

現在我們再回看開頭的地圖,是不是清晰多了?

爲什麼京滬和東北的出生率低?因爲這些地區是“K策略”極端化的“重災區”。城市化、現代化程度越高,人們對“高質量撫養”的焦慮就越深,對單個後代的投入預期就越高,生物本能上的“多生”衝動就被社會環境壓制得越狠。

那爲什麼廣東高呢?新聞裏其實也提到了兩個關鍵點:一是年輕的流入人口(這在生物學上叫‘育齡人口’基數大);二是“傳統生育文化”(比如粵東粵西一些地區)。

這個“傳統文化”,從我們今天的生物學視角看是什麼?

它其實就是一種尚未被現代“極端K策略”完全覆蓋的、更古老的“生存策略”的遺存。它更接近“多子多福”的原始本能,對“高質量”的定義也相對傳統。

而西藏(10.97‰)、貴州(10.74‰)、寧夏(10.97‰)等高出生率地區,也部分符合這個邏輯——它們的社會環境還沒有完全進入“K策略”的極端內卷模式。

所以,你看到了嗎?

“壓力大”只是一個籠統的表象。真正的問題是,現代社會這個“新環境”,讓我們祖傳的“K策略”走向了“內卷”的極端,同時又徹底解除了“r策略”(多生)的生存必要性。兩頭一夾,出生率自然就下來了。

今天我們從一份人口數據出發,跳出了“壓力大所以不生”的單一歸因。我們發現,生育率並不僅僅是一個經濟問題或社會問題,它首先是一個生物學問題,是刻在我們基因裏的古老生存策略,與這個疾速變化的現代環境之間的一場劇烈碰撞和失配。

理想狀況下,一對夫妻必須生2.1個孩子才能維持社會結構穩定。2.1這個數字,在大家還在思考生0個還是1個這一問題的情況下,真的很難。

2.1個的指標,你完成了百分之多少?評論區冒個泡吧。