時間旅行是真的可行!但宇宙存在一條終極法則,無人能夠違背

今天我們將跟隨幾位頂尖物理學家的思想實驗,去探索一個更爲驚人的事實:時間旅行,或許真的被物理定律所允許,而宇宙本身,擁有一套防止邏輯混亂的終極“防火牆”。準備好了嗎?讓我們一起推開這扇瘋狂而又嚴謹的時空之門。

索恩的時空任意門

今天我們來講時間旅行。

你可能會覺得這是一個已經被講爛的話題,說來說去就那麼點兒東西。不是的,在科幻作品中的時間旅行,確實是翻來覆去就講那麼點東西,核心概念都大同小異,一個祖母悖論可以被翻着花樣講無數遍。但是,從純科學的角度嚴肅探討時間旅行的內容其實並不多。

我們一點一點深入下去。

第一個大問題是,在人類現有的理論物理框架下,是否存在時間旅行的可能性呢?這個問題的答案是肯定的,可能性確實是存在的,第一個完成時間旅行的完整理論框架的科學家就是基普·索恩。而他的理論模型就是藉助蟲洞來完成的。

我們先來完整了解一下,索恩的時間機器的工作原理到底是什麼。

首先,你需要一個由超級文明製造好的、穩定可穿越的蟲洞。從更高維的視角來看,蟲洞的樣子是一個時空隧道。但是從我們的三維空間去看蟲洞,我們只能看到蟲洞兩端在三維空間中的投影。也就是說,我們看到的其實是兩個分離的水晶球。下面爲了敘述的方便,我把這兩個水晶球一個稱爲洞口 A,一個稱爲洞口 B。

任何時刻,我們都可以從洞口 A 進去,瞬間從洞口 B 出來,就像穿過一扇任意門一樣。注意,此時的洞口 A 和洞口 B,它們始終處在同一個參考系中,你也可以想象有一條繩子穿過洞口 A、B,不論兩個洞口分離的多遠,這根繩子始終不會斷。

現在,我們將洞口 B 裝上一艘接近光速的飛船,讓它出發進行一次星際旅行,而洞口 A 則留在原地。

接下來,愛因斯坦的相對論就要開始施展它那不可思議的“時間魔法”了。根據狹義相對論,高速運動的物體,時間流逝會變慢。當這艘飛船載着洞口 B 在宇宙中以光速的 99.5% 繞着地球飛行 1 年後返回地球,這時候,對於飛船和洞口 B 來說,時間只過去了 1 年。但對於地球和地球上的洞口 A 來說,已經過去了大約 10 年。這兩個洞口之間,憑空出現了一個固定的 9 年的時間差。

這時候,神奇的一幕發生了,此時的洞口 A 和洞口 B 就成了一個可以穿梭時間的任意門。如果我們從飛船上的洞口 B 張望,看到的將是 9 年後地球的模樣,而從地球上的洞口 A 張望,看到的將是 9 年前飛船上的模樣。

這意味着什麼呢?假如一個人從洞口 A 走入,就會瞬間從洞口 B 走出,來到 9 年前的世界。而一個人如果從洞口 B 走進去,就會從洞口 A 走出來,來到 9 年後的世界。一臺名副其實的時間機器,就這樣誕生了。

時間旅行的規則與限制

而且,不知道你注意到沒,這種蟲洞時間機器有幾個非常有意思的細節:

第一,當一個人從洞口 B 走入,從洞口 A 走出來到 9 年後的世界。因爲這時候兩個蟲洞都還在地球上,所以,他可以再次來到洞口 A,然後走進去,從洞口 B 走出,就又向前穿越了 9 年。就這樣,可以通過反覆穿越的方式,以 9 年爲一個單位在時間中旅行。

當然,請記住這裏的 9 年只是我們在製造時間機器時做的一個設定,你也可以讓這個時間差爲 1 年或者 100 年都行,但一旦初始設定完成了,時間機器的時間差也就固定了。它就像一趟只有固定站點的時空地鐵,你從“3001 年”這一站上車,它只會把你帶到“3010 年”這一站下車,中間不停站。除非再次讓其中一個蟲洞去做亞光速飛行,調整時間差。這是向未來旅行的情況,但是回到過去的情況有所不同。

第二,當一個人從洞口 A 往 9 年前穿越,從洞口 B 出來後,注意,這時候的洞口 A 也已經回到了 9 年前,也就是說,那時候兩個蟲洞口時間差並不存在。換句話說,回到過去只能穿越一次,它有時間的“起點”限制。你無法回到任意久遠的過去,你能回到的最早的時刻,就是這臺時間機器被“啓動”的那個時刻——也就是洞口 B 開始星際旅行,兩個洞口開始產生時間差的那一刻。在那之前,蟲洞兩端的時間是同步的,所以你穿越蟲洞,也只是空間旅行,而非時間旅行。

講到這裏,可能讓你稍微感到一點失望,即便按照現在最大膽的科學理論,想回到恐龍時代,也是不可能了。但不管怎麼說,索恩的理論告訴我們,只要蟲洞這個前提是成立的,那時間旅行在理論上就是成立的。

悖論的挑戰與宇宙的自洽

現在,我想請你誠實地回答我,你是否聽懂了?如果你仔細琢磨這個思想實驗後,腦子越琢磨越混亂,忽而想通忽而想不通,好多事情都覺得非常的怪異,這很正常。因爲大多數人,哪怕是物理學家,也都會有這種感覺。實際上,基普·索恩自己也是琢磨了三年才完全想明白。

因爲早在論文發表的三年前,也就是 1985 年就已經有了這個想法,起因是他的老朋友卡爾·薩根寫了一篇科幻小說《接觸》,裏面有一段時間旅行的情節。索恩在閱讀了小說之後,覺得卡爾·薩根用黑洞讓主角做時間旅行,在科學原理上站不住腳,他覺得用蟲洞或許可以。在這之後的三年中,索恩從來就沒有停止過計算,直到他覺得自己的時間機器理論從一個瘋狂的想象成爲一個可以自洽的、有嚴格數學形式的科學理論,他才小心翼翼地投給了《物理學評論通訊》雜誌,經過了同行的匿名評審,雜誌接受了論文,最終在 1988 年秋天發表。

論文發表後,在學術圈子裏面引起了很多的反響,索恩說那段時間來自同行的信件一封一封的飛來,有提問題的,有挑戰他的。首當其衝的一個問題就是著名的祖母悖論問題怎麼解決。就是說假如一個人回到過去殺死了自己的祖母,或者簡化爲殺死了自己,怎麼還能有未來的自己回到過去呢?那不是產生邏輯矛盾了嗎?

索恩認爲,祖母悖論問題實際上是另外一個問題,即一個人是否具備自由意志的問題。作爲一個人,我們是否有決定自己命運的能力?回到過去後,我們是否還能支配自己的意志,做出和過去的自己不同的選擇呢?在這個問題上,索恩和他的學生糾結了很久,他們認爲這個問題即便沒有時間機器,也是一個可以令物理學家們手足無措的問題,因爲他又牽扯出了宇宙決定論問題,顯然是暫時無解的。因此,索恩的決定是,在論文中完全迴避祖母悖論,堅持不在論文中討論人類穿越蟲洞的事情,他們只談一種簡單的非生命的時間旅行,例如電磁波的時間旅行。

講到這裏插句題外話,在我的科幻小說《哪》中,我也是爲了迴避祖母悖論問題,刻意迴避了任何實體的穿越,我也只設想了信息在時空中的穿越,這就會讓小說在科學層面顯得比較過硬。

但是,好景不長,一位物理學教授設計了一個思想實驗,在這個實驗中不需要生命的參與,但依然產生了祖母悖論。當索恩收到這封來信時,我相信他的內心是有些崩潰的。

這個思想實驗說起來很簡單,但真的很巧妙。這位教授說,假如有一個檯球,穿過蟲洞口 B 進入,然後從蟲洞口 A 飛出,穿越回過去,恰好擊中了正在飛向蟲洞口 B 的檯球。簡單來說,就是一個檯球把過去的自己給擊飛了,那又如何能有自己穿越蟲洞回到過去呢?

在這個思想實驗中,完全不需要自由意志的參與,就是純粹的物理學推演。這個問題把索恩他們難住了。這裏要說明一點,這位教授不僅僅是描述了這個思想實驗的過程,還在假設索恩的時間機器理論成立的前提下,給出了嚴格的數學推導,這就叫以彼之道還施彼身。

索恩帶着自己的學生滿頭大汗地迎戰這個難題,令他們自己都沒想到的,劇情居然出現了巨大的反轉,他們得到了一個驚喜的結論。

他們用到的工具是量子力學。按照量子力學的觀點,當發射器準備發射臺球時,這顆檯球擁有無數條可以飛向蟲洞入口 B 的“潛在路徑”。與此同時,從出口 A 飛出來的那顆“過去”的檯球,也擁有無數條“潛在路徑”。

那條最經典的、會導致悖論的路徑——也就是檯球筆直地飛進去,然後又筆直地飛出來撞上自己——它的因果鏈條是斷裂的,是自我矛盾的。利用物理學家費曼發明的路徑積分的方法,這種自我矛盾的路徑,它們的概率幅會相互干涉相消,最終導致這條路徑的總概率爲零。

這段解釋比較高能,你可能不能完全聽懂,沒關係。總之,結論就是,宇宙,在最根本的量子層面上,會自動地“屏蔽”掉所有會導致邏輯悖論的可能性。

而且,還有更加驚喜的一個發現。索恩的兩個學生證明,從那位教授給定的條件出發,還存在另外兩條不同於那位教授計算結果的檯球軌跡,而這兩條新的檯球軌跡居然可以神奇地自洽,也就是說,檯球確實可以回到過去擊中自己,但問題是,被擊中後的檯球依然換了一個角度飛進蟲洞口 A,從蟲洞口 B 出來後與之前的自己形成了一個自洽的閉環。連索恩自己都大喫一驚,這個檯球悖論居然被他們神奇地解決了。甚至,他們還參照量子力學中費曼提出的路徑積分算法,計算出了檯球走那兩條不同路徑的概率分別是多少。

這是一個完美的、自洽的、首尾相連的因果循環!在這個故事版本里,沒有任何邏輯矛盾。檯球確實進入了蟲洞,確實從過去冒了出來,也確實撞到了自己。而它撞擊自己這件事,恰恰是導致它走上這條“被撞擊後”的道路的原因。

這,就是基普·索恩所信奉的,對時間悖論最深刻的解答:物理定律,在最根本的層面上,就禁止悖論的發生。

但這種禁止,並非通過霍金提出的那種簡單粗暴的“時序保護法則”來阻止時間旅行,而是通過量子力學的概率魔法,自動地篩選掉所有不自洽的“劇本”,只留下那些邏輯上可以自圓其說的故事。

最早提出這個思想的人是俄羅斯著名物理學家伊戈爾·德米特里耶維奇·諾維科夫在 1980 年代提出的,被稱爲“諾維科夫自洽性原則”。簡單來說,它的意思是:如果時間旅行是可能的,那麼物理定律會自動地阻止任何能夠改變過去、從而產生邏輯悖論的事件發生。

用更通俗的話講就是:你無法改變歷史,因爲你本身就是歷史的一部分。

這個思想,也正是電影《星際穿越》的靈魂。庫珀回到過去成爲“幽靈”,並非改變歷史,而是完成歷史。他所做的一切,都早已是那個宏大因果閉環中,不可或缺的一環。這,就是“諾維科夫自洽性原則”,或者說邏輯自洽的時間旅行最浪漫、最震撼人心的一次銀幕呈現。怎麼樣,《星際穿越》的劇本還是很有兩把刷子的吧?

未完的征程:黑洞與熵

講到這裏,關於電影《星際穿越》的內容就全部結束了。通過這部影史上的經典科幻電影,我們將黑洞的經典物理圖像,以及由它引發的時空奇景,都一一探索完畢。我們跟隨着庫珀,體驗了極端的時間膨脹,窺探了環狀奇點的內部奧祕,也穿越了連接時空的蟲洞,並最終在量子力學的框架下,窺見了因果律自我守護的終極奧祕。

但是,關於黑洞的故事,那還遠遠沒有結束呢。

讓我們再次回到 1972 年那個炎熱的夏天,在普林斯頓大學的一間討論室裏,一場改變黑洞物理學歷史的對話,正在悄然發生。

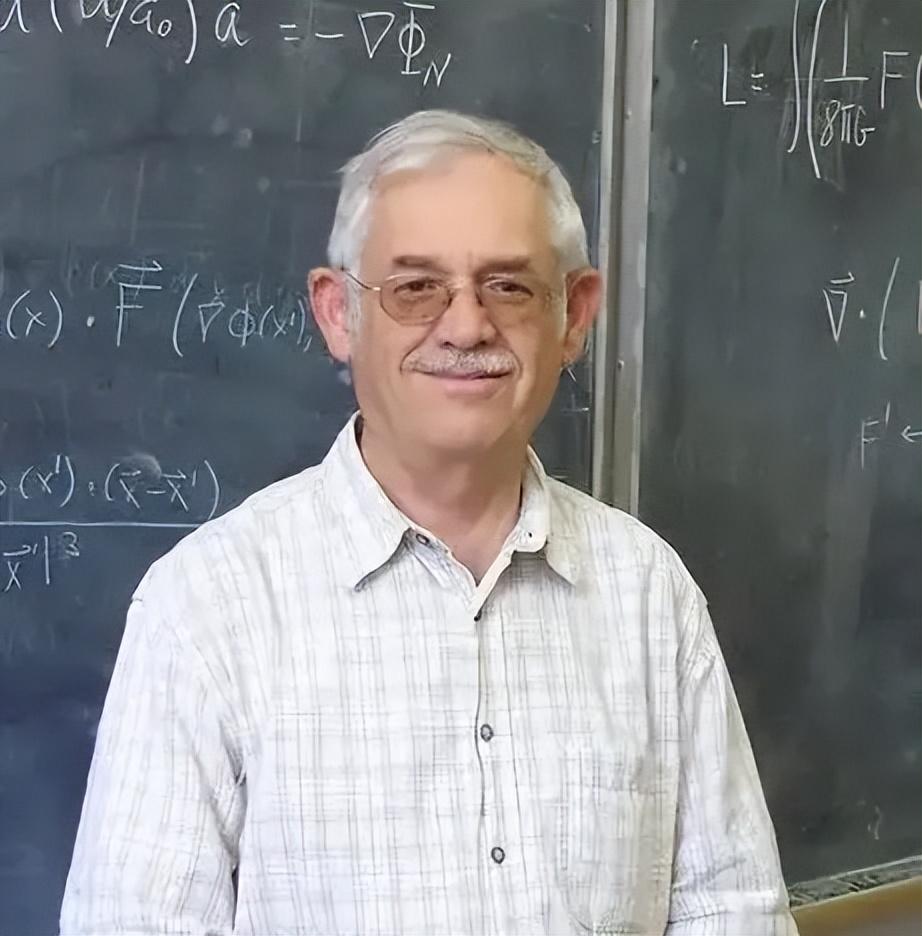

一位名叫雅各布·貝肯斯坦(Jacob Bekenstein)的年輕研究生,剛剛向“黑洞”“蟲洞”這些詞彙的命名者,也是基普索恩的老師,我們的老熟人約翰·惠勒,提出了一個石破天驚的想法。

雅各布·貝肯斯坦

貝肯斯坦的困惑,源自一個看似簡單的問題:當你把一杯熱咖啡倒進黑洞時,這杯咖啡的“熵”去哪兒了?

“熵”,是物理學中最基本,也最令人頭疼的概念之一。你可以簡單地把它理解爲一種“混亂度”。一杯滾燙的、分子正在劇烈運動的咖啡,它的熵,要比一杯冰冷的、分子運動緩慢的咖啡高得多。而熱力學第二定律,是整個物理學大廈的基石之一,它莊嚴地宣告:在一個封閉的系統裏,總的熵,永遠只會增加,絕不會減少。宇宙的總混亂度,是與日俱增的。比如說,如果我們把一杯熱咖啡倒入一個完全封閉的水缸中,假設不與外界交換任何熱量,那這缸水的總熵是會增加的。

可黑洞,似乎是一個公然的“違法者”。當你把那杯高熵的熱咖啡倒進去,它的所有信息和混亂度,似乎都在事件視界上被一筆勾銷,徹底消失了。宇宙的總熵,似乎減少了!這,是對物理學家根本信念的致命挑戰。

面前只有兩個選擇,要麼選擇熱力學第二定律並不存在,要麼選擇黑洞沒有消滅“熵”。而貝肯斯坦選擇了後者,他猜測:熱咖啡的熵,沒有消失,它被黑洞“吸收”了。他說,你們看,每當有東西掉進黑洞,黑洞的事件視界的面積,也總是增加的。會不會,黑洞的事件視界面積,本身就是它熵的一種度量呢?

可能你沒有完全聽懂貝肯斯坦的想法,我來做一個更簡單通俗的翻譯。過去物理學家們都相信,黑洞就是這個宇宙中結構和成分最最簡單的天體,它只需要質量、是否帶電、是否旋轉三個物理量就足以描述,所有的黑洞,從它們的混亂程度,或者說攜帶的信息量來說,那都是一樣的。就好像一個只有三個開關的存儲器,它充其量只能存 3 比特信息。

但是,貝肯斯坦大膽地猜測說,不對,黑洞也有可能存更多的信息,它沒我們想的那麼簡單。

這個想法,在當時,聽起來就像是天方夜譚。而在遙遠的英國劍橋大學,當斯蒂芬·霍金聽到這個理論時,他的第一反應是:“這簡直是胡說八道!”

霍金的反駁,簡單而致命:如果黑洞有熵,根據熱力學定律,那它就必須有溫度。而宇宙中任何有溫度的物體,都必然會向外輻射能量,就像一塊燒紅的鐵塊,會發光發熱一樣。

“可黑洞是黑的!”霍金在心裏吶喊,“它的定義就是‘光都無法逃脫’,一個只進不出的終極監獄,怎麼可能會向外輻射東西?”

爲了徹底證明貝肯斯坦是錯的,霍金決定,用他最擅長的武器,也就是將量子力學應用到廣義相對論中,然後計算一下,基本粒子在事件視界邊緣,到底會發生什麼。他相信,他的計算,將會給貝肯斯坦這個荒謬的想法,釘上最後一顆棺材釘。

然而,弔詭的是, 當霍金在輪椅上,夜以繼日地完成那些繁複的計算,最終得到那個結果時,他被自己筆下的方程,驚得目瞪口呆。

方程清晰地顯示:黑洞,確實在向外輻射。

它不僅有溫度,而且它真的在發光,在“蒸發”,在緩慢地走向死亡。

霍金,這位黑洞理論的“捍衛者”,親手推翻了自己曾經堅信的一切。

一個連光都無法逃脫的地方,究竟是如何向外輻射粒子的?那個只進不出的時空監獄,它的牆壁上,難道存在着我們無法想象的“裂縫”嗎?

這個問題,開啓了理論物理學下一個更加波瀾壯闊的時代。而它的答案,將徹底顛覆我們對黑洞,乃至對整個宇宙的認知。

科學有故事,我們下期接着聊。