哈佛教授驚呼三連:沒見過!沒想到!中國發展太快了!

一個國家,40年GDP增長超300倍,這是什麼概念?

哈佛教授站在講臺上,直接脫口而出:“人類歷史上從未發生過這樣的事情。”

這不是誇張,這是震撼。

哈佛大學肯尼迪政府學院的首任院長格雷厄姆·艾利森,在全球戰略會議上直言:“中國這40年,是人類歷史上速度最快、規模最大、影響最深遠的國家崛起,我們沒有預料到。”

40年增長300倍?哈佛教授:我們錯得離譜

在過去的幾十年裏,西方主流經濟學界,對中國的發展充滿了“自信”的誤判。

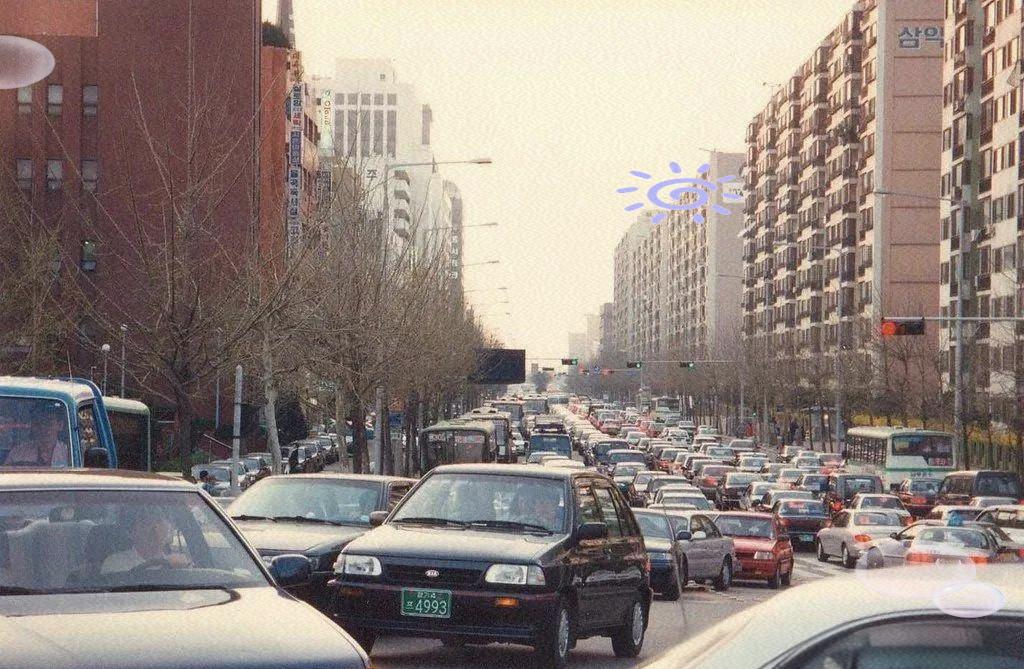

1980年代,他們斷言:中國要達到韓國1990年的發展水平,起碼得熬五十年。

潛臺詞是,中國想到2040年才能摸到韓國1990年的門檻。

結果呢?

沒等到2040年,中國早在2008年,人均GDP就超過了韓國1990年的水平,提前整整30年實現了這個目標。

一組哈佛經濟系自己的對比研究顯示,從1980年到2010年間,西方學者對中國GDP增速的平均預測誤差超過40%。他們幾乎沒一個人料到,中國能從“計劃經濟”一步跳進“世界工廠”。

數據是最硬的。

1978年,中國GDP是3679億元,放在全球只佔1.7%。到了2023年,這個數字已經突破126萬億元,佔全球比重接近17%。

這是平均每年9%的增速,持續了40多年。哈佛商學院教授諾蘭公開表示,這樣的經濟表現,在人類歷史中沒有先例。

而要說最“打臉”那些“唱衰論”的,是中國的減貧成績。

1981年,中國貧困人口占全球的70%以上。到2020年,這個數字幾乎清零,8億人成功脫貧。

這是什麼概念?聯合國報告顯示,全球減貧人口總數中,中國的貢獻率超過了七成。

世界銀行本來估算,中國要在2030年才能達到聯合國千年減貧目標。結果,中國提前十年就完成了。

這不是一場運氣,這是系統性的國家能力崛起。

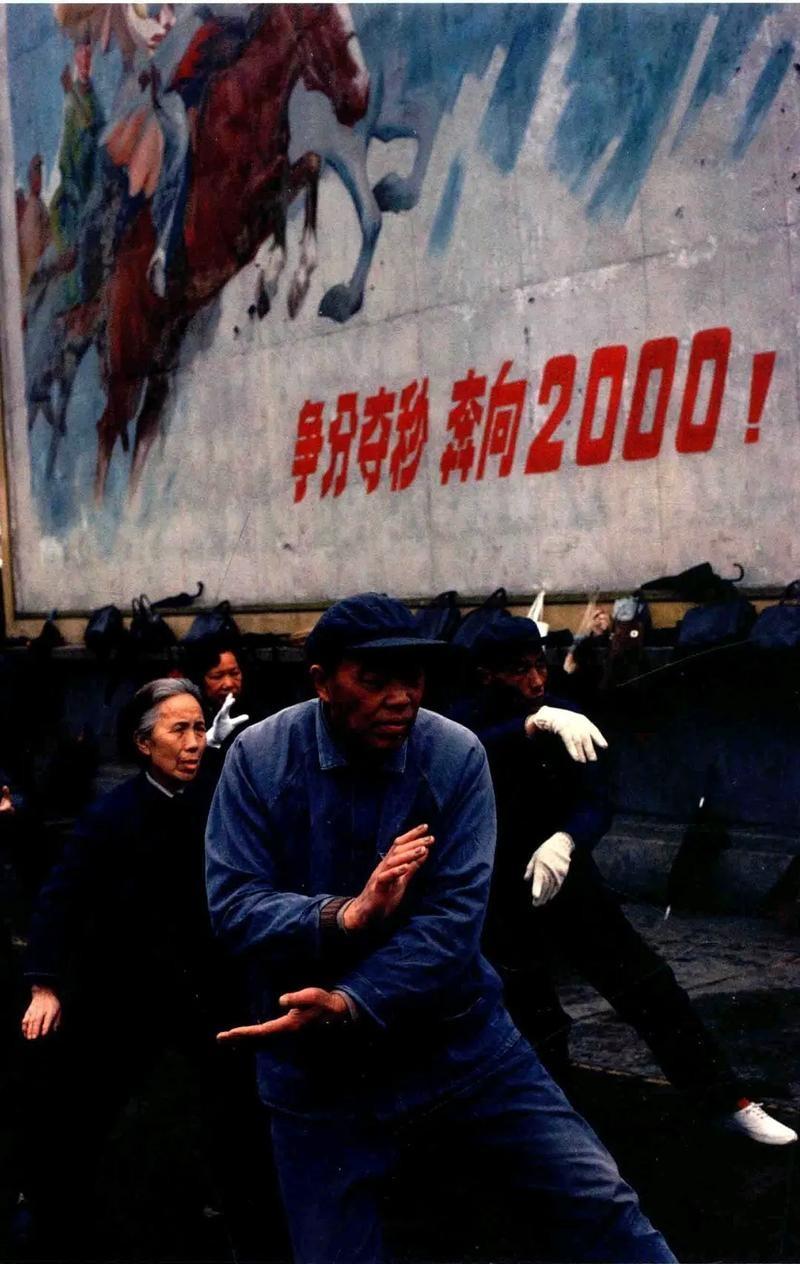

“我們以爲它是工廠,它卻成了實驗室”

如果說經濟數據讓哈佛教授們“算錯了”,那中國的科技和基建速度,就是讓他們“看傻了”。

哈佛教授艾利森特別愛講一個“中美修橋”的例子。

在美國印第安納州,有座安德森橋,從2010年開建,艾利森教授說,到了2016年,這座橋仍未完工。

艾利森還在哈佛當院長時,他辦公室窗外的查爾斯河上也有座橋要修,項目從2012年啓動,說好兩年,結果2014年沒完,2015年還說要一年,到了2016年,他們乾脆說:“不會告訴我們項目什麼時候能結束。”

反觀中國。2015年,北京三元橋,一項高架橋換梁工程,全世界都在盯着。

結果,只用了43個小時。

艾利森教授寫下一句話:“我們太低估中國了。”

哈佛肯尼迪學院的城市建設專家公開表示:這不只是在修路,這是在刷新“國家動員能力”的標準。

這背後是強大的工業和科技實力。

到2024年,中國高鐵運營里程已突破4.6萬公里,佔了全球的七成。更重要的是,中國實現了全產業鏈100%國產化。

這是什麼水平?日本新幹線至今仍依賴進口軸承,法國TGV的電控系統不能外售。而中國高鐵,從輪軌到信號,已經開始向印尼、老撾、墨西哥輸出整套標準。

再看科技前沿。

2017年,谷歌CEO曾斷言,中國在AI領域“永遠只能追趕”。

沒過幾年,中國AI專利數量已經是全球第一,佔比超過25%。到2025年(根據資料上下文,應指近年數據),中國AI論文的引用量已經反超美國。

在量子計算領域,中科院研發的“九章二號”量子計算機,在特定任務上,算力超過傳統超級計算機百萬倍。

新能源汽車更是拐點。

2023年,中國新能源汽車出口全球佔比達60%,比亞迪一家的年產能就突破了400萬輛。

哈佛商學院教授佛格森不得不承認:“我們原以爲,中國最多是‘世界工廠’,沒想到它在成爲‘世界實驗室’。”

78.6歲VS77.4歲:連人均壽命都反超了

經濟和科技的躍遷,最終都體現在了老百姓的生活上。

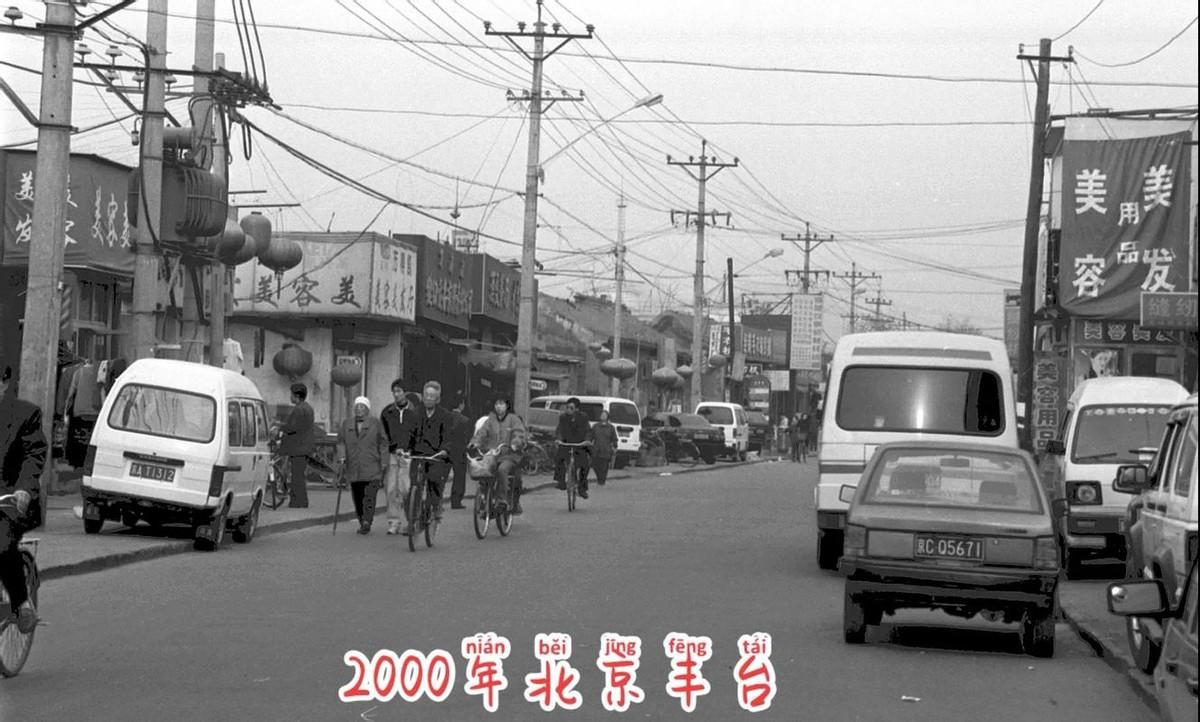

上世紀70、80年代,中國人出門得帶一把布票、糧票、油票。

今天,中國直接跨越了信用卡時代,移動支付滲透率超過90%,農村小賣部都能“微信掃一掃”。

在住房上,改革開放初期,城市人均住房面積不到8㎡。今天,這個數字達到了40㎡,翻了五倍。

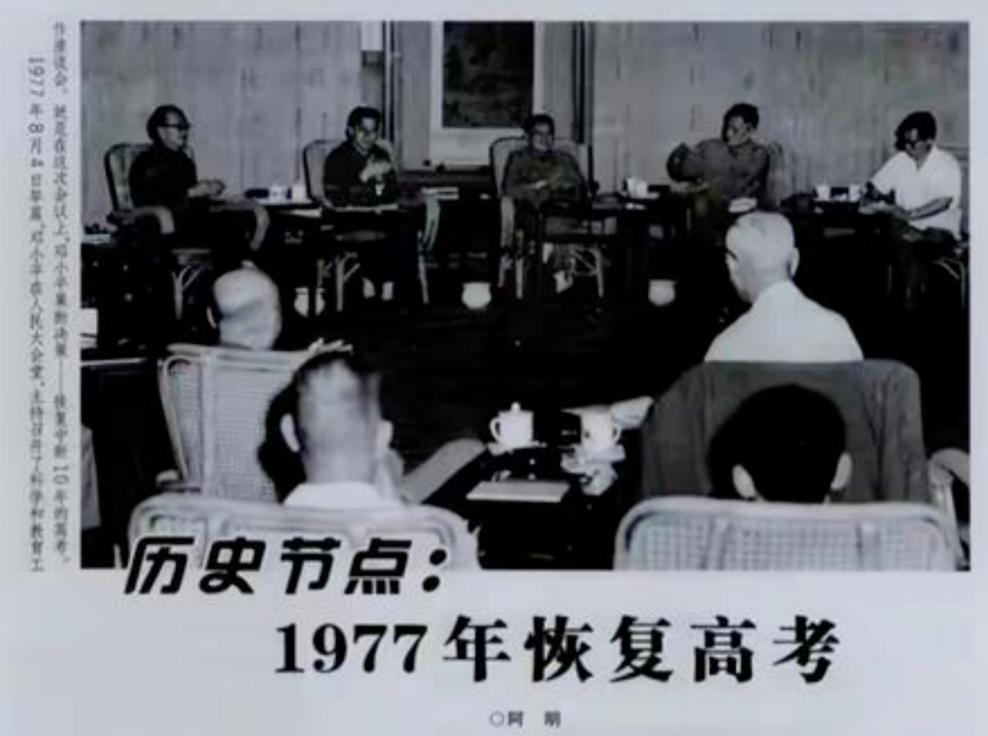

在教育上,1977年恢復高考,全國只有27萬人能進入大學。到了2022年,全國高等教育毛入學率已達60%,超過一半的中國年輕人都能讀大學。

但最能體現一個國家綜合國力的,是醫療數據。

建國初期,中國人均預期壽命只有35歲。嬰兒死亡率高達200‰以上。

到了2023年,中國人均預期壽命已經提升到78.6歲。

這是什麼水平?哈佛所在的美國,同一年的人均預期壽命是77.4歲。

中國,反超了美國1.2年。

同時,中國的嬰兒死亡率從200‰降到了4.5‰。全國醫保參保人數達到13.6億,幾乎人人都被納入了醫保系統。

用聯合國前祕書長潘基文的話說:“中國在40年內完成了發達國家100年才實現的健康指標。”

參考資料:

人均預期78.6歲,如何迎接長壽“新常態”?.新華社.2024-12-18

格雷厄姆·艾利森:中國發展得太快,美國連震驚的時間都沒有.澎湃新聞.2020-02-07

專家詳解:北京三元橋43小時換梁爲何會“震驚”世界.人民網.2015-12-02

中國式減貧:世界減貧史上最大貢獻.新華社.2017-06-14

國家統計局:改革開放40年中國GDP增長33.5倍年均增長9.5%.經濟日報.2018-08-27

深化共建一帶一路合作創造互利共贏新機遇.人民日報.2020-12-11

美媒關注中國清潔能源產業網絡發展.國際在線.2025-10-12

繼續做推動經濟全球化的火車頭.人民日報.2025-10-26

人民財評:創新驅動,中國新能源汽車奔向未來.人民網.2025-09-12