科學家攻克製冷難題!從室溫到近絕對零度,一種材料全搞定

炎炎夏日,空調和冰箱爲我們帶來清涼。液氮、液氫、液氦等超低溫製冷技術支撐着前沿科學研究,然而這些看似不同的製冷需求背後,隱藏着一個材料科學領域長期未解的難題:如何用單一材料實現從室溫到接近絕對零度的全溫區製冷?

近日,中國科學院金屬研究所李昺和劉培濤團隊有了突破性發現:一種名爲六氟磷酸鉀(KPF₆)的無機塑晶材料,能實現史無前例的“全溫區壓卡效應”。這一突破性發現有望徹底改變固態製冷技術的未來圖景。

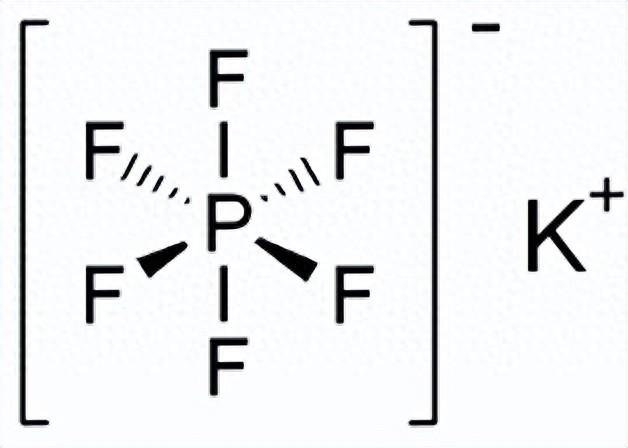

六氟磷酸鉀(KPF₆)的化學結構

(來源:維基百科)

何爲卡效應?固體材料中的“熱開關”

在深入瞭解六氟磷酸鉀的神奇特性之前,我們需要先理解什麼是“卡效應”。卡效應(Caloric Effect)是指某些材料在外場作用下發生的溫度變化現象,這個名稱來源於早期人們對熱量本質的認識——當時認爲熱是一種叫做“卡路里”(caloric)的流體。

簡單說,當對材料施加外部場(如磁場、電場、應力或壓力)時,材料內部的原子排列、電子狀態或分子取向會發生變化,這種變化伴隨着熵的改變,進而導致材料吸收或釋放熱量,表現爲溫度的升高或降低。

根據施加的外場類型,卡效應可分爲磁卡效應(施加磁場)、電卡效應(施加電場)、彈卡效應(施加機械應力)和壓卡效應(施加靜水壓力)。這就像是材料的“熱力學開關”——通過改變外部條件來控制材料的溫度變化,從而實現製冷或制熱的目的。

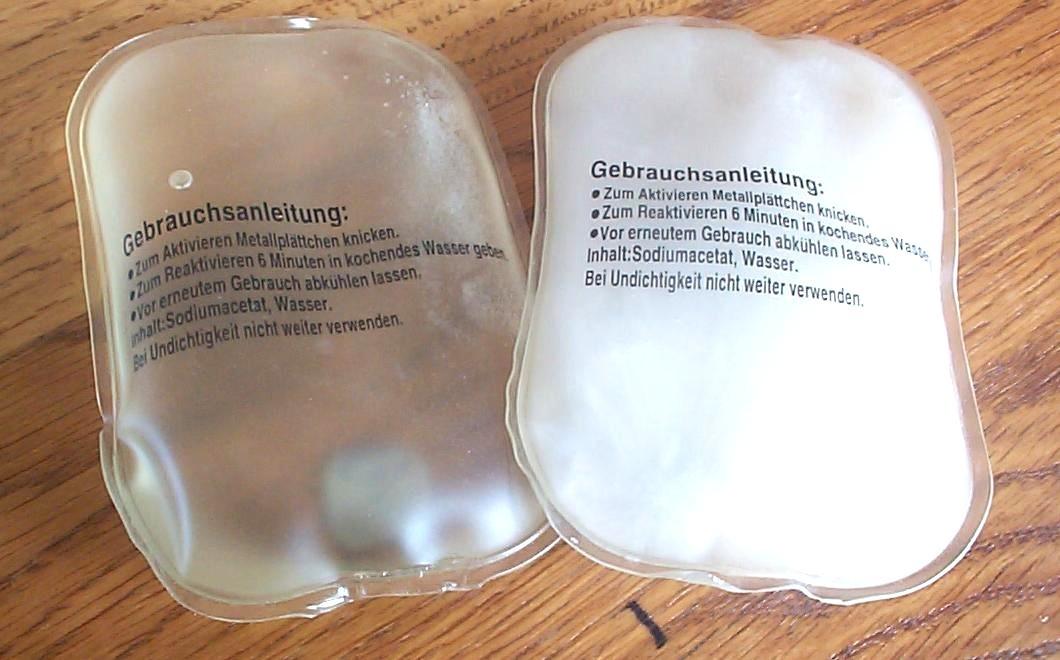

常見的乙酸鈉加熱墊,當捏動袋中的金屬片後,乙酸鈉溶液瞬間晶化,此時放出大量熱。這屬於彈卡效應(Elastocaloric Effect)的一種表現形式。雖然金屬片的變形很微小,但它提供的機械應力擾動足以觸發相變過程。

(來源:維基百科)

傳統制冷的“軟肋”:每種材料只認特定溫度

要理解這一發現的重要性,我們首先需要了解傳統制冷技術面臨的根本性限制。現有的固態相變製冷技術,包括磁卡效應、電卡效應、彈卡效應和壓卡效應,都有一個共同的“阿喀琉斯之踵”——它們的製冷效應只出現在相變溫度附近很小的溫度範圍內,通常僅有正負10開爾文(約10攝氏度)的窗口。

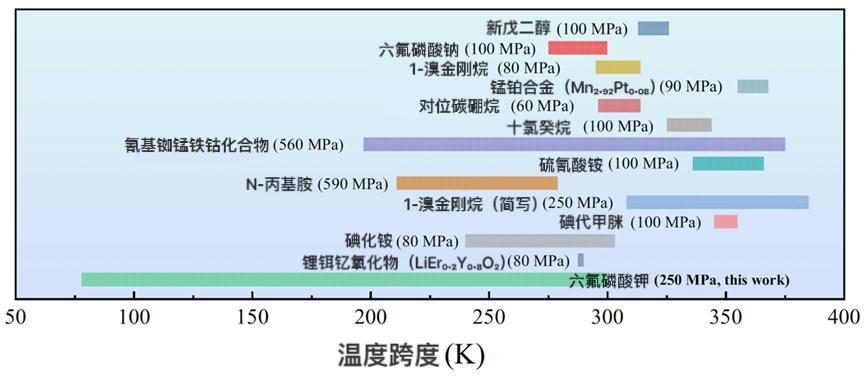

這就像是一把只能在特定溫度下才能發揮作用的鑰匙。例如,室溫磁卡製冷的原型材料釓,其製冷溫區僅在293K附近約20K的範圍內;龐壓卡製冷原型材料新戊二醇,製冷溫區也侷限在315K附近的狹窄區間。

爲了實現較寬溫區的連續製冷,科學家們不得不將多個具有不同相變溫度的材料串聯起來,形成複雜的多級製冷系統,就像用多把不同的鑰匙來開啓不同溫度的“製冷之門”。

但這種多級製冷系統不僅結構複雜、成本高昂,而且效率往往不盡如人意。每增加一個製冷級別,系統的複雜性就會呈幾何級數增長,維護成本和故障率也隨之攀升。因此,尋找一種能夠在寬溫區內持續發揮製冷效應的單一材料,一直是固態製冷技術領域的“聖盃”。

相變:材料“變身”時的“熱量密碼”

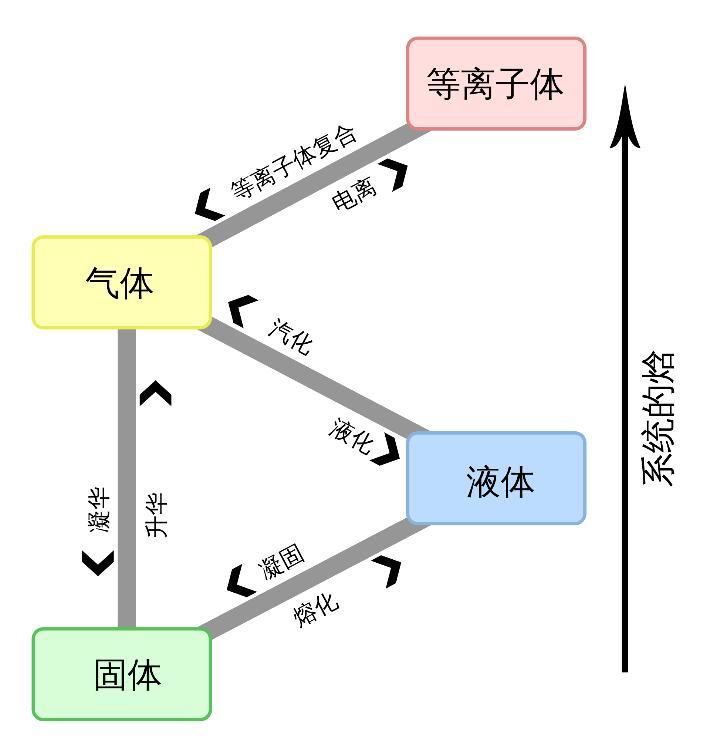

相變,是指物質從一種相(狀態)轉變爲另一種相的過程。這裏的“相”不僅包括我們熟悉的固、液、氣三態,還包括同一物態內部不同的晶體結構或分子排列方式。在相變過程中,原子或分子會重新排列,形成新的有序或無序結構,而這種結構變化必然伴隨着系統內部能量的重新分配。

當材料發生相變時,原子間的相互作用力、化學鍵的強度和數量、以及分子的取向都可能發生改變。這些微觀層面的變化會導致系統熵(無序度的量度)的突變。根據熱力學定律,熵的變化必須通過熱量的吸收或釋放來平衡,這就是相變過程中會產生潛熱的根本原因。

例如,當冰融化成水時,分子從有序的晶格結構轉變爲相對無序的液體狀態,熵增加,系統需要吸收熱量;反之,水結冰時熵減少,會釋放熱量。在固-固相變中,雖然都是固體狀態,但不同晶體結構的穩定性和原子排列的有序程度不同,同樣會伴隨着顯著的熱效應,這正是卡效應材料實現製冷的微觀物理基礎。

物態轉化圖,注意同種物質結構的變化亦屬於相變(未在此圖中)

(來源:維基百科)

六氟磷酸鉀:獨特的結構密碼

而六氟磷酸鉀(KPF₆)的神奇之處,就在於其獨特的晶體結構和相變行爲。這種看似普通的白色晶體,內部卻蘊藏着豐富而精妙的分子運動模式。

在室溫常壓下,六氟磷酸鉀呈現面心立方結構,其內部的PF₆⁻離子團像陀螺一樣可以自由地隨機旋轉,這種高度的取向無序性使其被歸類爲無機塑晶材料。

隨着溫度的降低,這種材料會經歷一系列有趣的結構變化。在257K時,它首先從立方相轉變爲單斜相II;繼續冷卻到219K時,又進一步轉變爲單斜相I。這些相變過程伴隨着PF₆⁻離子團旋轉自由度的逐步“凍結”,從完全自由的隨機旋轉,到部分受限的擺動,再到幾乎完全有序的排列。

更爲奇妙的是,當對這種材料施加壓力時,會誘發形成一種高壓菱形相。這種高壓相的出現打破了傳統壓卡材料“一個相變對應一個溫區”的限制,爲實現全溫區製冷效應奠定了結構基礎。正是這種獨特的相變序列和高壓相的存在,使得六氟磷酸鉀能夠在極寬的溫度範圍內保持顯著的壓卡效應。

壓力之鑰,解鎖全域製冷奇蹟

研究團隊通過精密的實驗設計,揭示了六氟磷酸鉀在壓力作用下的相變行爲。利用自主研發的壓卡效應絕熱溫變測量裝置,測量了材料在不同溫度和壓力條件下的絕熱溫度變化。實驗結果令人震撼:在250MPa壓力下,室溫(300K)時的絕熱溫度變化達到12K,而在液氮溫度(77.5K)下仍能達到2.5K。

更加引人注目的,是這種效應的溫度跨度。通過綜合運用原位高壓拉曼散射譜儀和日本J-PARC的高壓中子衍射譜儀,研究人員獲得了上百個溫度-壓力組合條件下的結構信息,繪製出了完整的高壓相圖。這個相圖清晰地顯示,從4K的極低溫到350K的高溫,六氟磷酸鉀都能夠發生壓力誘導的相變,實現壓卡效應。

這種全溫區的壓卡效應源於一個獨特的現象:無論初始狀態是立方相、單斜相II還是單斜相I,在足夠的壓力作用下,六氟磷酸鉀都會轉變爲同一種高壓菱形相。這就像是所有不同的道路最終都通向同一個目的地,而這個“目的地”——高壓菱形相,正是產生壓卡效應的關鍵所在。

深入原子內部:窺見相變發生的瞬間

爲了深入理解這一現象的物理本質,研究團隊運用第一性原理計算方法,從原子尺度揭示了相變的微觀機制。計算結果表明,從低溫單斜相I到高壓菱形相的轉變並不需要打破化學鍵,而是通過PF₆⁻八面體的協同旋轉伴隨晶格調製來實現的。

這種轉變過程具有相對較小的動力學能壘,約爲0.27電子伏特每分子式單位,這意味着相變可以在相對溫和的條件下發生。更重要的是,這種協同旋轉機制使得相變過程在很寬的溫度範圍內都能夠發生,而不像傳統材料那樣侷限在特定的相變溫度附近。

製冷應用的革命:單級製冷成爲可能

六氟磷酸鉀的出現,直接改變了製冷系統的設計理念,爲固態製冷技術帶來了革命性的應用前景。

傳統的卡效應制冷材料製冷跨度窄,而六氟磷酸鉀卻能夠覆蓋從室溫到液氦溫度的所有典型製冷溫區,這在固態相變製冷材料中是史無前例的。這種獨特的性能使得單級製冷成爲可能——過去需要多種材料串聯才能實現寬溫區製冷,而現在可能一種材料就搞定了全溫區。

研究團隊的測試表明,六氟磷酸鉀在極低溫區域仍然保持良好的壓卡性能。壓力依賴的拉曼散射實驗顯示,即使在4K的超低溫下,壓力仍能誘發相變。這意味着這種材料在超導技術、量子計算等需要極低溫環境的前沿科技領域具有巨大的應用潛力。

常規壓卡效應材料與六氟磷酸鉀的工作溫度範圍比較

(來源:參考文獻[1])

材料科學的新範式:“廣度”比“強度”更重要

六氟磷酸鉀的發現不僅僅是一種新材料的誕生,更代表了材料科學研究範式的轉變:過去大家總聚焦於提高單一溫度點附近的效應強度,而忽略了溫度跨度的重要性;六氟磷酸鉀的成功提醒我們,有時候“廣度”比“強度”更重要,一個在寬溫區內保持中等效應的材料,可能比只在狹窄溫區內具有巨大效應的材料更有實用價值。

這種思維的轉變可能會引發對其他卡效應材料的重新審視。研究人員開始意識到,具有複雜相圖和多重相變的材料可能蘊藏着更豐富的製冷潛力。無機塑晶材料由於其獨特的取向無序性和豐富的相變行爲,正在成爲新的研究熱點。

此外,六氟磷酸鉀的研究也展示了多學科交叉的重要性。從材料合成、結構表徵、物性測量到理論計算,每一個環節都需要不同領域的專業知識。中子散射、拉曼光譜、第一性原理計算等先進技術的綜合運用,爲深入理解材料性能提供了強有力的工具。

產業化之路:技術挑戰與未來方向

儘管六氟磷酸鉀的全溫區壓卡效應令人振奮,但要實現真正的產業化應用,仍需要解決一系列技術挑戰。

首先是壓力的施加和控制問題。目前的實驗需要數百兆帕的壓力,這對壓力系統的設計和製造提出了很高要求。如何在保證製冷效率的同時降低所需的工作壓力,是未來研究的重要方向。

其次是製冷循環的優化設計。雖然六氟磷酸鉀具有全溫區的壓卡效應,但如何設計高效的熱力學循環來充分利用這一優勢,仍需要深入的理論和實驗研究。製冷循環的設計不僅要考慮材料的特性,還要兼顧實際應用中的傳熱、壓力傳遞、系統集成等多個方面。

材料的工程化也是一個重要課題。實驗室中的粉末樣品與實際應用中的製冷元件在形態、尺寸、傳熱性能等方面存在顯著差異。如何將六氟磷酸鉀加工成適合實際應用的形態,同時保持其優異的壓卡性能,需要在材料工程學方面進行深入探索。

在全球氣候變化和能源危機的大背景下,開發高效、環保的製冷技術越來越重要。基於固態相變的製冷技術具有環境友好、能效高等優勢,有望成爲下一代製冷技術的主流選擇。而六氟磷酸鉀的全溫區壓卡效應則爲這一技術路線的發展注入了強大的動力。

隨着研究的深入,或許有更多類似六氟磷酸鉀的“全能型”製冷材料會被發現和開發。這些材料將共同構建起新一代固態製冷技術的材料基礎,推動整個製冷產業向着更加高效、環保、智能的方向發展。更多新型製冷設備走進千家萬戶,爲人類創造更加舒適、可持續的生活環境。

參考文獻:

- Zhao, Xueting, et al. "All-temperature barocaloric effects at pressure-induced phase transitions." Nature Communications 16.1 (2025): 7713.

出品:科普中國

作者:吳剛(中國科學院深圳先進技術研究院)

監製:中國科普博覽