回顧1996年臺海危機:從三軍實力來對比,我軍能有幾成勝算?

在2025年的9月13日,微信公衆號“人民前線”(東部戰區陸軍官方賬號)發佈了一首軍營原創歌曲,歌名爲《把勝利的旗幟插在寶島上》。

很多人因爲這首歌的歌詞,聯想到1996年的臺海危機。現在的中國大陸,對比對岸來說,自然擁有完全碾壓的實力。

可1996年,卻恰值兩岸軍事差距最小的時候。如果當年真的擦槍走火,從三軍實力來看,我們到底能有幾成勝算呢?

(96臺海危機)

海軍實力,形勢極爲嚴峻

先來看海空軍。因爲對岸是一個海島,海上的海空交戰將是重中之重。

既然涉及到海空作戰,那麼海軍水面艦隊、海軍航空兵、空軍之間的配合,就會成爲決定戰局走向的關鍵因素。

在1996年,中國海軍正處於轉型發展的關鍵階段,水面艦隊雖在數量上有了一定規模,而且在武器方面也得到了質的飛躍。但與當時一些軍事強國相比,在艦艇的先進性和作戰能力上仍存在差距。

(90年代的海軍)

而且更要命的是,彼時對岸的海上力量相比較而言,並不處於完全的劣勢階段。

1996年,對岸已成功建造了4艘“成功”級護衛艦,這款軍艦以佩裏級護衛艦爲藍本,配備射程達40公里的標準1防空導彈,是當時臺海海域少有的具備區域防空能力的艦艇,能有效爲艦隊提供中程防空掩護。

與此同時,他們還擁有6艘經過升級的陽字型驅逐艦,這款軍艦在經過版本迭代處理後,同樣裝備了“標準1”防空導彈,進一步強化了艦隊的防空網。

(對岸成功級護衛艦)

在反潛領域,差距更爲懸殊。對岸剛接收的6艘“諾克斯”級反潛護衛艦,搭載了先進的拖拽聲吶、“阿斯洛克”反潛導彈和MK46反潛魚雷,反潛作戰能力高效且專業。

更不必說,他們還有2艘從法國購置的拉斐特級護衛艦,在隱身性能和作戰系統方面頗具優勢。

這也難怪當時的法國方面寧可擔着中法關係惡化的風險,也要將這款武器兜售給對岸,因爲在當時兩岸軍事差距下,法國似乎覺得得罪中國也沒什麼大不了的。

而且,在反艦導彈領域,對岸普遍裝備了雄風2反艦導彈,射程達150公里,近乎解放軍海軍反艦導彈射程的兩倍。

(拉斐特級護衛艦)

空中對比,依舊不容樂觀

空中層面,解放軍空軍和海軍航空兵同樣面臨着嚴峻挑戰。解放軍空軍當時正處於從二代機向三代機過渡的關鍵階段,主力機型依然是被稱爲七爺八爺的殲七、殲八。

其中,七爺的作戰半徑僅爲700-800公里,而八爺即便從沿海機場起飛,實際有效支援半徑也僅約600-800公里。

儘管1992年引進的蘇27戰機已交付24架,性能能與當時先進戰機匹敵,但數量有限且缺乏反艦能力,難以在大規模製空權爭奪中發揮重要作用。

海軍航空兵方面,海航的殲轟7戰鬥轟炸機擁有1600公里的作戰半徑,但其制空能力相對不足,若脫離護航單獨出動,極易成爲敵方攔截的目標。

相比之下,對岸空軍的優勢簡直不要太明顯。

當時,對岸裝備的F-5E/F“中正號”戰鬥機數量龐大,出勤率高,且可搭載“小牛”導彈和“鋪路II”激光制導炸彈,兼顧低空攔截與對地攻擊任務。

(對岸的中正號)

對岸自行研製的“經國號”戰鬥機已交付,儘管“天劍2”中距導彈尚未完成測試(技術水平高於當時解放軍的R27和“阿斯派德”導彈,最大射程可達60公里,能在主動雷達制導下發射,具有較高的命中率和可靠性),但已形成三代機的規模效應。

更爲關鍵的是,對岸空軍的機場多位於島嶼西部,距離海峽更近,戰機升空響應速度較解放軍內陸機場更快,在爭奪戰場主動權時具備顯著的地理優勢。

(天劍2導彈)

陸軍雖強,難爲無米之炊

陸軍方面,更不用說,雖然中國大陸陸軍一直都是全球第一梯隊水平,但如果不能成功渡海,再強的陸軍部隊也會毫無用武之地。

(90年代的陸軍)

隱忍不發,迎來破局關鍵

但即使有上述這些因素,也並非真正代表了當時中國大陸隱忍不發的原因。

當時福建和廣東地區的駐軍,已經有諸多戰士開始寫下遺書,這說明,雖然當時局勢惡化,但是戰士們已經做好了前往前線進行作戰的心理準備,否則不會寫下遺書。

而既然要冒着生命危險前往前線,那就說明了中國大陸有着堅定的底線與決心,若局勢逼至絕境,就會果斷採取軍事行動。

那麼戰爭爲什麼遲遲未打呢?這還要從兩岸局勢開始說起。

在臺海危機期間,對岸當局爲了“展現高明”,明確指出解放軍的意圖、導彈參數及軍事部署,這讓解放軍意識到,軍中有一些敗類正在爲島內當局工作。

實際上,從當時的實力對比來看,由於島內當局在海空領域具有優勢,中國大陸要想削弱其對岸戰鬥潛力,就必須確保大量導彈的精準打擊。

當時的二炮部隊裝備的近程彈道導彈精度極佳,可對島內機場、軍港等關鍵軍事設施實施定點打擊,直接削弱其海空力量的出動能力。

只可惜,解放軍的導彈部署遭到泄密,所以解放軍被迫選擇先“清理門戶”,這也是不得已而爲之的變局。

但現在這樣的變局,早就成爲了過去。

如今《把勝利的旗幟插在寶島上》的激昂旋律,既是對當年迎難而上決心的回望,更是對今日國力與軍力飛躍的自信彰顯 —— 從500公里到5000公里的反艦作戰覆蓋範圍拓展,早已宣告了 “裝備代差” 時代的終結,也讓 “勝利旗幟插寶島” 從信念化作必然。

(現在的軍隊已經今非昔比)

參考資料:

1、澎湃新聞《灣軍隊空防能力如何?24年前就看出來了》

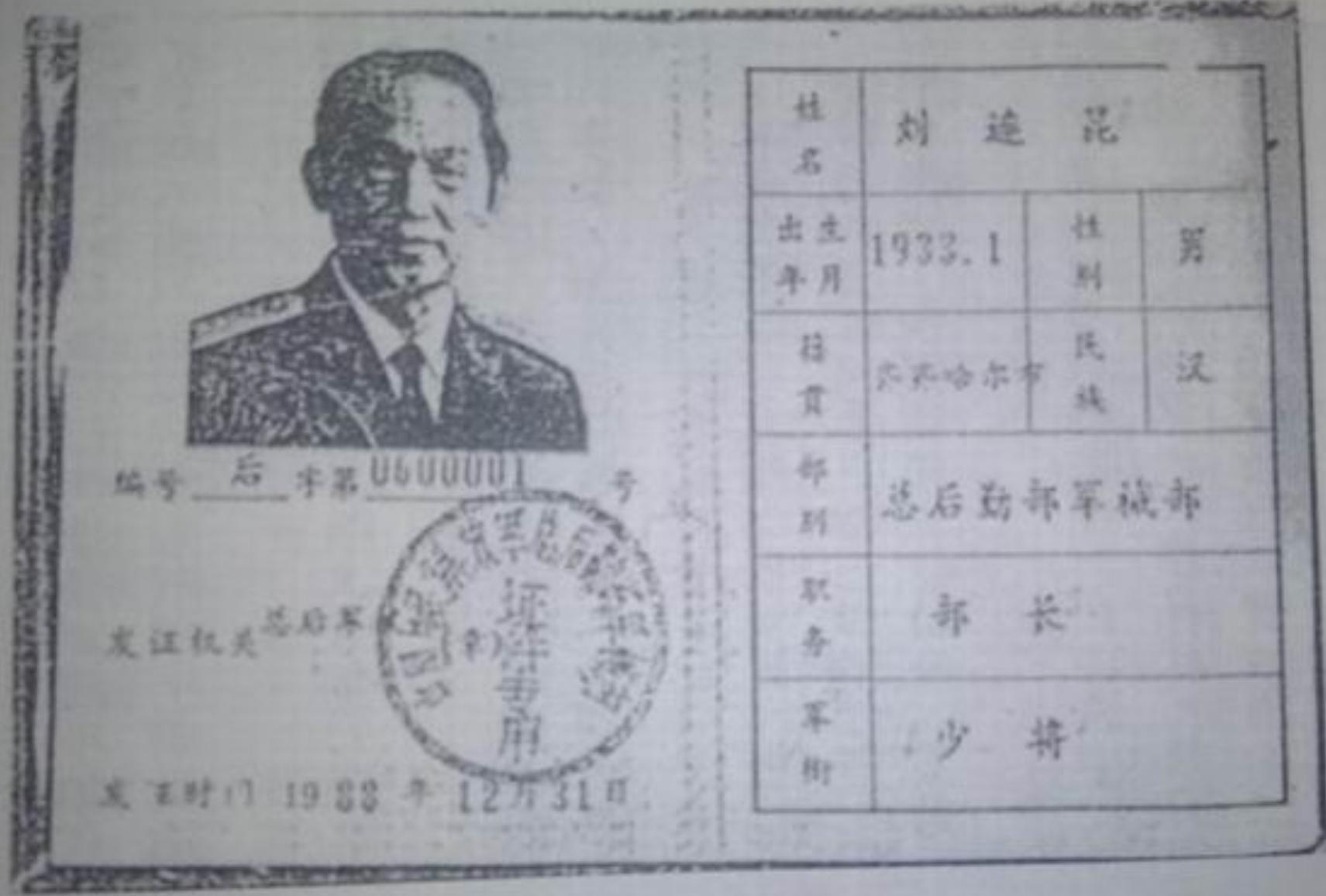

2、央視網《臺前空軍少將:96臺海危機讓大陸加速發展地空導彈》