電磁彈射顛覆西太格局!馬偉明破“航母心臟”,日本戰略價值縮水

福建艦的甲板上,一架殲-35戰機如利劍般騰空而起。有人開玩笑說:“這飛機是自己‘蹬’腿起飛的吧?”可仔細一想,百米甲板、三十噸重的戰機,光靠自身動力根本不可能短距離起飛——除非它是火箭。這背後藏着的,是中國海軍憋了三十多年的一口“氣”。

這口氣的源頭得追溯到1985年。那時中國從澳大利亞買了艘報廢的“墨爾本號”航母,本來打算拆了當廢鐵。

結果工程師登船一看,蒸汽彈射器和阻攔索居然完好無損!這套老掉牙的裝備成了中國航母技術的“啓蒙老師”,研究人員靠着逆向工程琢磨了十幾年,2009年終於用殲-8戰機在陸地上成功實現了蒸汽彈射。

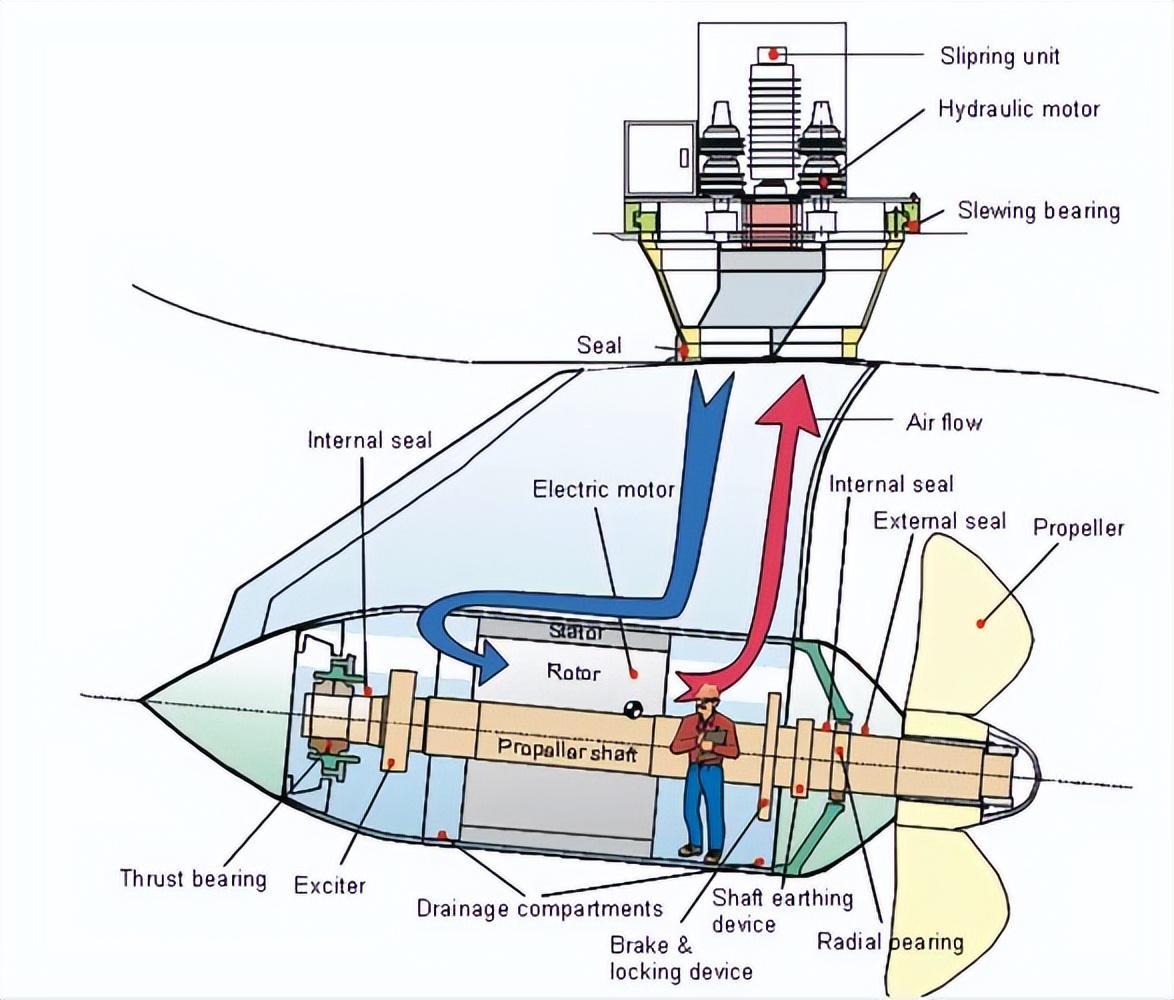

但問題接着來了:蒸汽彈射得燒大量燃油存高溫蒸汽,彈射一次連艦上洗澡水都可能供應不上。更麻煩的是,它和中國海軍定下的“全艦電力化”路線根本不兼容。

馬偉明院士的出面之際,事件的局勢也逐漸明朗起來了.。但他卻傾向於直接將原子彈的能量直接轉化爲電磁的推進力卻遭到了衆人的反對。不過蒸汽彈射的基礎已經基本就緒了,相比之下電磁彈射的研究就還停在了空口上。但馬偉明卻在一咬牙的決心下,掏出項目的結餘2000萬的資金,帶着團隊就這樣“瞞着”了總部,偷偷地就把研發的這塊業務給搞起了。但這一“孤注一擲”的投資最終卻搏出了讓世人瞠目結舌的驚人之舉。

相比之下,其所採取的蒸汽彈射的方案就顯得力不從心了,不僅能耗高、響應慢,而且彈射的力度也難以精準的控制,既不能輕鬆的將一隻無人機放飛,也不能將一架重達幾噸的預警機放飛上天。與之相比,電磁彈射的樣機就更爲可靠、可控了。其通過突破了傳統的蒸汽彈射的技術瓶頸,直接將常規的動力推進至了電磁彈射的先機。

不僅僅是他的那一二的驕人戰績更是他的堅韌不拔的拼搏精神和他對自己的極大自信力使得他在同齡人中脫穎而出。可謂以中壓直流的綜合電力系統的攻關,又領先了美國的福特號所用的中壓交流的技術一大步。

如同一艘航母的“心臟”般的系統,將福建艦的彈射的能源、雷達的指揮、近的防禦炮的電力等一一統一調度了,甚至連萬發的炮都換上了高新技術的氮化鎵的相控陣的雷達。

但這並不止於一次的“被動挫折”,馬偉明的不服輸的性格早就潛伏了下來,如早年在與外國廠商的對抗中,就因爲發現了潛艇發電機的重大缺陷,外國廠商就傲慢地否認了設備的缺陷,而馬偉明就帶着團隊就“把20平米的洗漱間改成實驗室”用了6年把數據逼得對方都被逼得只好反過來向他購買了他的專利。

其隨後的出現在西太平洋的也就不再是“美軍的獨霸之地”,而將會經常被福建艦等中國海軍的“相互呼應”所“打斷”。

同時隨着福建艦的出現在西太平洋,其後的出現在東海的也就不再是“日本的獨霸之地”,而將會經常被福建艦等中國海軍的“相互呼應”所“打斷”,將使得日本海軍在東海的“大門”也將被中國海軍的“福建艦”等一道“關”了上。

如今我們曾把日本的航空母艦都稱得“永不沉沒的航母”,但如今福建艦的電磁彈射的效率都堪比了核動力航母,每天都能順利的將300架次的艦載機從大海的面上一抹的就飛上天空。而日本自衛隊卻陷入“上班式服役”的尷尬,不少士兵連國歌都認不全,政客喊着“臺灣有事就是日本有事”,卻沒人願意送自家孩子當兵。

可謂一招鮮喫十年糧的舉動,更其諷刺的是美國爲遏制中國的中國威脅論,一直在對日本的軍事限制不斷鬆綁的同時,就又對日本的軍事實力給予了又一大力的推動,甚至還將對日本的軍事禁運的“戰斧”巡航導彈的出售也一一批准了,但長此下去,恐怕就真的“封不住”了危險的“封印”。

回頭看福建艦的甲板,三條電磁彈射軌道清晰可見。這裏曾擺過教練-10、空警-600和殲-35的全尺寸模型,如今已變成實機起降的訓練場。2025年9月,三型艦載機成功完成起降,意味着中國成了全球第二個掌握電磁彈射技術的國家。馬偉明曾說:“要領先就領先美國!”如今這句話正隨着福建艦的航跡,緩緩鋪陳在西太平洋的波濤之上。