它們被稱爲“海洋的生命引擎”,但90%可能會在2050年徹底消失

近日,中山大學海洋科學學院劉嵐教授在 2025 科普中國說·廣東專場帶來演講《珊瑚礁的“重生”——解碼珊瑚修復的科學與行動》。

以下是劉嵐的演講節選:

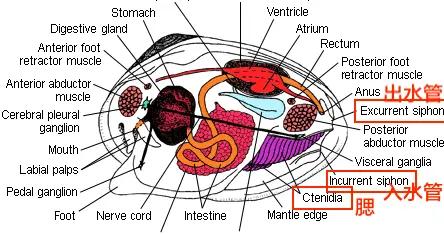

許多人以爲珊瑚是植物,其實它是動物。珊瑚由成千上萬微小的珊瑚蟲組成,珊瑚蟲死亡後,留下的骨骼不斷沉積,便形成了龐大的珊瑚礁。珊瑚礁被稱爲海洋的生命引擎,雖然它只覆蓋了全球海洋不到0.1%的面積,卻支撐了 25% 的海洋生物物種。

珊瑚不僅是人類重要的食物和藥物來源,還是沿海居民的天然屏障。健康的珊瑚礁能減緩海浪衝擊,保護沿海地區免受颱風和海嘯侵襲。沿海還可以依賴珊瑚礁發展潛水等旅遊項目,全球約有 10 億人依靠珊瑚礁生存,其經濟價值超過 3750 億美元。

然而,珊瑚礁生態系統正面臨着巨大的危機。過去 50 年間,全球一半的珊瑚礁已經消失。如果不採取行動,到 2050 年,90% 的珊瑚礁可能會徹底消失。

圖片來源於劉嵐 PPT

氣候變化引發的海洋熱浪、海水酸化,還有海洋污染和過度捕撈,都在蠶食珊瑚的生存空間。健康的珊瑚礁是生機勃勃的水下熱帶雨林,而白化後的珊瑚則變成一片水下荒漠。

我們能做什麼呢?

我從 2015 年開始參與廣東的珊瑚普查。那是一項由科研人員指導、志願者參與的民間行動,潛入海底記錄珊瑚的生長和受損情況。認識珊瑚,是修復的第一步。除了調查,我們還在積極開展人工輔助修復工作,包括原位保護、斷枝移植和有性繁殖等方式。

原位保護,就是在珊瑚原本的生長地進行救護。去年臺風“摩羯”重創廣東海域,我們團隊趕到受災海區,把被掀翻的珊瑚一一扶正、固定,讓它們重新紮根。我們還潛入海底清理廢棄漁網和垃圾,因爲這些障礙會遮擋陽光,阻斷珊瑚的光合作用。

固定珊瑚斷枝。圖片來源於劉嵐PPT

科學家們在實驗室中將珊瑚從受精卵培育成幼苗,再移栽到海底苗圃,這就是珊瑚的有性繁殖。斷肢移植則是利用珊瑚的無性繁殖能力,如同樹苗扦插,直接將珊瑚幼苗固定在礁石上,進行鋼釘種植、打孔種植,膠泥種植,彷彿在陸地上植樹造林一樣。

珊瑚白化的原因,一種是高溫,另一種是病害。珊瑚是一個共生體,是珊瑚水螅體與蟲黃藻、細菌共存的體系,細菌中的益生菌有益珊瑚健康。我們通過移植健康珊瑚的益生菌,能幫助受損珊瑚恢復健康,提升珊瑚的抗白化性質。

我們還通過耐熱篩選,找出那些能在高溫下也能生存的珊瑚,把熱耐受珊瑚體內的微生物組像打針一樣移植到熱敏感珊瑚體內,從而提升整體耐熱性。

改善珊瑚的生存環境同樣重要。減少海洋污染、設立保護區、控制捕撈,都是讓珊瑚自然恢復的關鍵。目前,廣東已有多個國家級和省級珊瑚保護區,比如徐聞和珠海廟灣,這些區域的珊瑚生態正在逐步恢復。

徐聞珊瑚礁國家級保護區。圖片來源於劉嵐PPT

珊瑚的生長速度極慢,每年只增長一兩釐米,而修復一平方米的珊瑚礁成本高達五百到兩千元,隨着海洋熱浪越來越多,我們實際上是在和時間賽跑。科技進步正不斷提高修復效率,國家和科研團隊也在加大投入。

珊瑚的未來,不僅取決於科學家,更取決於每一個人。我們可以從生活的點滴小事開始:減少碳排放,降低海洋熱浪。拒絕購買珊瑚製品,潛水時只留下氣泡,不帶走任何海洋生物。參加珊瑚普查或修復志願活動,把珊瑚保護的知識分享給更多人。

策劃製作

演講人丨劉嵐 中山大學海洋科學學院教授

責編丨艾靜、楊雅萍

審校丨徐來、張林林