最高可抗 17 級颱風!三峽引領號:漂在海上發電的巨型“不倒翁”

近日,華南理工大學船舶與海洋工程系主任樊天慧教授在 2025 科普中國說·廣東專場帶來演講《馭風馭海 智創未來》。

以下是樊天慧的演講節選:

我家在東北,那兒流行一句俗語,“沒有人的錢是大風颳來的”。如今我的研究卻恰恰證明:風,真的可以“刮來”財富。它帶來的是綠色的清潔能源,海上風電。

“海上不倒翁”

是如何練成的

海上風電的整個產業鏈分爲四個環節:在海上發電、升壓傳輸、電能上岸併網,最終進入千家萬戶。從風到電的轉換,讓浩瀚海洋成爲能源的寶庫。

圖片來源於樊天慧 PPT

在這條產業鏈中,最核心、最具挑戰的部分,是如何讓風電機組在海上站穩腳跟。

固定式海上風電平臺就像練成“金鐘罩”的武者,任憑風浪衝擊,仍屹立不動。漂浮式平臺則更像練就太極的高手,借力打力,在海浪中靈活應對。風、海浪、洋流蘊含的能量部分轉化成了系統的動能,結構本身的受力就變得更小。

隨着風電場逐漸向深海推進,漂浮式結構成爲必然選擇。爲了讓機組具有足夠且能調節的浮力,我們把浮體設計成中空並且內部有多個“房間”的結構,在房間底部加重物,儘量讓主體更多地淹沒在水中,漂而不沉,搖而不倒,就像海上的“不倒翁”。

用遺傳算法改良

海上風電的“安全帶”

要讓風電機組在風浪中能保持在原有的位置附近發電,不被吹跑了,就需要一個錨泊系統,也就是連接平臺與海牀的繩索。它們既是安全帶,也是生命線。拉得太緊,結構易損,放得太鬆,電纜會被拉斷,設計的難點就在於找到平衡點。

爲了優化這一設計,我們引入了遺傳算法。就像生物進化一樣,我們把大繩子的設計參數編碼成二進制的基因代碼,讓程序在“繁衍”“突變”“篩選”中不斷尋找最優解。這讓傳統的人工試算變成自動化的智能優化過程。我們團隊據此開發了面向漂浮式海上風電的錨泊系統智能設計軟件,填補了技術空白。

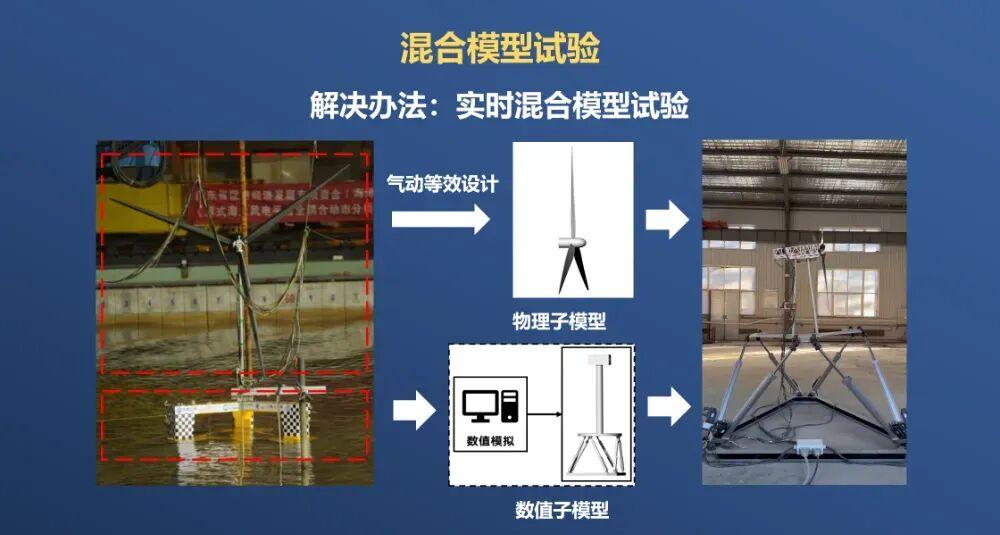

設計完成後,還要經得起試驗驗證。海洋工程投資巨大,風險高昂,每一次建造都必須萬無一失。而漂浮式風電的模型試驗是全球公認難題。風,也就是氣動力,波浪,也就是水動力,在縮小到模型尺度時,他們的等效規則是矛盾的。

圖片來源於樊天慧 PPT

爲此,我們團隊將實驗拆分爲兩部分:先完成水動力試驗,訓練和校準我們的水動力和耦合運動響應數值模型,再在氣動試驗中利用控制系統模擬真實風力帶來的影響。最終我們成功爲漂浮式風電的精準可靠全過程模型試驗開闢了新道路。

我們的研究成果最終在陽江得到了實際應用。三峽集團在這裏建成了中國首臺漂浮式海上風電工程——“三峽引領號”。它是我國自主研發的標誌性工程,也是全球首次實現漂浮式風電在強颱風區域運行,最高可抗 17 級颱風。

“三峽引領號”滿髮狀態每小時可發電 5500 度,每年爲 3 萬戶家庭提供綠色清潔能源。這一成果標誌着中國海上風電從近海邁向深遠海的新階段。

拓展無人智能裝備的邊界

我國海域蘊含着巨大的油氣、礦產與可再生能源資源。要開發這些資源,首先要認知海洋。

過去,我們依賴昂貴的人工觀測,如今,我們正邁向無人智能觀測時代。無人機、無人艇、智能傳感器正共同構建“海洋互聯網”,實現廣域、長時、高分辨率的實時監測。要讓這些設備長期在複雜海況下運行,續航能力是關鍵。

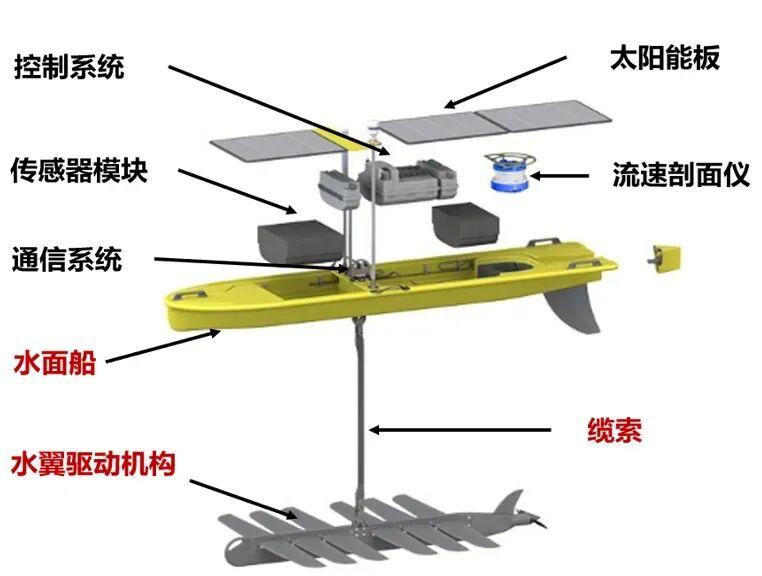

“一鯨落,萬物生”,鯨魚隕落後它身體蘊含的能量就能滋養一方水體,我們也從中得到了啓示。鯨魚屍體在波浪中不僅上下起伏,還會緩緩向前移動,科學家們受到啓發,研製出波浪滑翔機:一種無需燃料、依靠波浪推進的智能航行器。

圖片來源於樊天慧 PPT

據此,我們研發了波浪推進超長續航無人船,它的原理就像給小船在水下的部分裝上翅膀,波浪帶動水下翼板上下襬動,產生向前的推力。我們讓船學會了游泳,哪怕逆浪而行,也能借力前進。

根據我國不同海域的波浪大小,我們合理地設計了船體的運動週期,進一步提高了水翼的推進效率,讓無人船遊得更快、遊得更久。結合光伏供能與儲能系統,它能在海上實現超長續航,成爲新一代智能海洋探測裝備。

未來,當我們走近海岸,或許會看到:一排排海上風機矗立在海面,爲城市輸送清潔電能;無人船、無人機在海上巡航,維護生態與安全;智能機器人在海洋工程現場自主作業,守護藍色家園。科幻片裏的場景,正在一步步成爲現實。

隨着海洋科技的發展,海岸日益成爲我們探索海洋、探索地球、探索未知邊界的一個起點。希望未來我們一起馭風馭海,智創未來。

策劃製作

演講人丨樊天慧 華南理工大學船舶與海洋工程系主任、教授

責編丨艾靜、楊雅萍

審校丨徐來、張林林