神舟二十一號“神祕乘客”曝光:這些小小“航天員”,任務不簡單

神舟一號發射:哇!

神舟五號發射:載人航天取得突破了,太厲害了!

……六、七、八、九、十、十一……

到了神舟二十一號發射:哦……又發射了啊,這第幾次了來着?

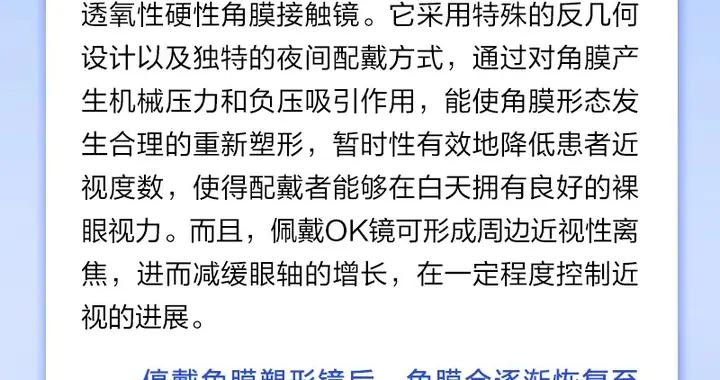

這可不是老百姓對我國取得的航天成就失去了熱情,主要是現在我國載人航天技術已經日漸成熟,航天員頻繁執行任務,讓大家對我國載人航天有點習以爲常了——如今神舟飛船半年一次發射已成爲常態,這也是我國航天科技不斷進步的最好證明。

面對這些年來航天領域的進步,連我們科普工作者都有點犯難了,關於神舟系列飛船,適合做科普的內容都講的差不多了,這次說點什麼好呢?突然,筆者看到了幾個特殊的“航天員”,得,就寫它們了。

嚴格篩選小鼠“航天員” 圖源:央視新聞頻道

原來,本次神舟飛船發射任務,還將首次在軌實施國內齧齒類哺乳動物空間科學實驗。根據人民日報等媒體的報道,歷經 60 多天的魔鬼訓練,這4 只小鼠“航天員”,才從 300 只候選者中脫穎而出,隨神舟二十一號飛船出征太空,陪伴航天員完成相關試驗。那麼,爲什麼要讓動物也上天呢?今天咱們就來說一說。

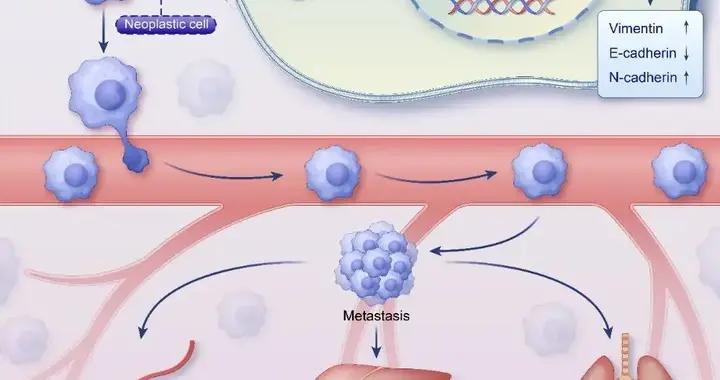

派動物去太空,已經有幾十年的歷史了。一開始的動機比較功利,就是替人類探探路。先看“能不能活”(地球周邊),接着“能否活得長久”(行星際探測),再往後還有“能否持續繁衍”(星際旅行)。隨着技術進步,對探路的需求逐漸減少,人類本位和功利性越來越弱,現在利用動物宇航員多是爲了研究地球生命本身,或是進一步探討宇宙中的生命形式和演化過程,包括人類未來長期太空生存、繁衍及在健康等方面的研究。

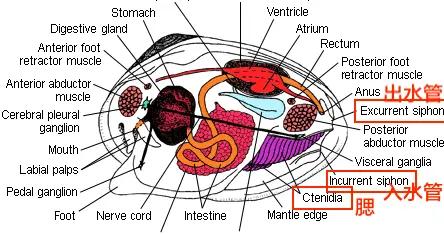

考慮到實驗目的的不同,有很多種動物做出過巨大的貢獻和犧牲。除了我們熟悉的狗、鼠、猴、黑猩猩之外,還有線蟲、水熊蟲、蠅、蠶、蜘蛛、魚、蛙、蠑螈、壁虎、龜、雞、貓、兔等等各種陸生或水生動物。接下來咱們就聊聊它們的故事。

活着還是死去,這是個問題

首次進入太空的動物是一批黑腹果蠅。1947年 2 月,它們隨美國從納粹德國繳獲的 V-2火箭發射升空,一直抵達距地 109千米處(100千米以上就是太空),而後乘降落傘返回,全員存活。這次發射是爲了初步研究宇宙射線對機體的影響。黑腹果蠅只有 4 對染色體,當時早已是基因研究的模式生物,被選送太空再合適不過了。

1949年6月,一隻取名阿爾伯特二世的獼猴同樣乘V-2火箭進入太空,成爲首位靈長類宇航員。它上升到137千米的高度,可惜返回時因降落傘失效而壯烈犧牲。

在太空競賽的年代,美國很忙,蘇聯也沒閒着。從 1951~1956年,蘇聯先後試驗發射過幾十隻流浪狗,最終在 1957年 11月,從莫斯科街頭捕來的流浪狗“萊卡”隨斯普特尼克 2 號升空,成爲首位環繞地球運行的動物宇航員(之前的速度都不足以繞地飛行)。

儘管這次單程旅途爲萊卡準備了用於安樂死的食物,但萊卡在飛行數小時後因艙內溫控故障/應激死亡;這成爲後續動物航天倫理討論的重要案例。飛船載着它的遺體環繞地球運行 2570圈後,再入大氣層並燒燬。

太空犬萊卡,首位環繞地球飛行的宇航員 圖源:wiki

回到美國這邊,1961年 1 月,黑猩猩哈姆乘水星-紅石 2 號進入太空,成了第一位人科宇航員。憑藉着人科動物的聰明才智,它還出色地完成了許多指令。通過扳動指令對應的拉桿——扳對喫香蕉,扳錯挨電擊——哈姆成功證明了在太空中不但能存活,還能主動執行任務,這是人類開展空間探索的基礎。同年 11月,又是一隻黑猩猩,名叫伊諾斯的,圍繞地球飛了2 圈並平安返回。呃,也不算平安:雖然它的任務與哈姆一樣,但因爲儀器故障,即使它扳對拉桿,也會遭受電擊。伊諾斯還是敬業地完成了所有指令,儘管人們把它從海上撈出來時,它都快瘋掉了。

早在載人航天工程啓動之前,中國也曾將動物送入過太空,1990年 10月發射的返回式生物衛星搭載了一批豚鼠和一些植物,8 天后成功回收。不過我們研究的不是存活問題(因爲早已知道不是問題),而是有關太空環境的問題了。

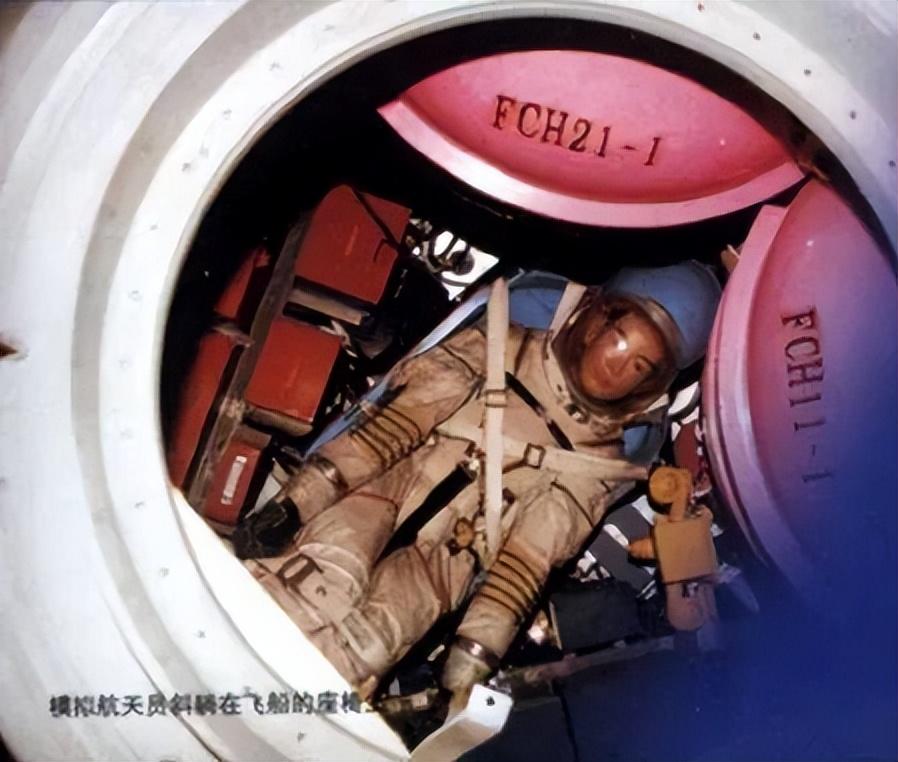

不過在中國的載人航天曆史上,就沒怎麼用實驗動物探過路。雖然我們的載人航天事業起步較晚,但好處是可以直接使用新科技。在 2003年 10月楊利偉乘神舟五號升空之前,神舟三號和四號裏搭載的都是模擬人,足以測量航天員全程所處的環境和發生的各種事件了。

神舟三號的模擬航天員

生活質量問題

要說太空和地球環境有何不同,基本上就是兩樣:微重力和高輻射。我們的骨密度和肌肉量是爲了抵抗重力,那麼長期在微重力環境中生活,就可能骨質疏鬆、肌肉萎縮。來自星際空間和太陽的射線是更大的風險,儘管空間站運行在範艾倫帶下方,儘可能地降低了輻射量,但宇航員的健康風險恐怕還是要高於常人。

不過,風險有多高?在太空生活多久會出這些問題?如果要去往更遠的地方,比如月球基地或火星,就還需要動物宇航員協助研究生活質量問題。

1968年9月,蘇聯的探測 5號去月球背後繞了一下,又返回到地球。這次的乘組有2只四爪陸龜、一些酪蠅、黃粉蟲,還有一些植物、種子、細菌和其他一些生物。在 7 天的旅程中,大家都活得挺好,雖然陸龜們輕了 10%,但依舊活躍,胃口也不錯,其他方面也沒出狀況。

這裏,我們或許就能悟到一些動物宇航員和實際任務的關聯性。在最初的生存測試階段,選的動物比較容易訓練或與人類相似,或者獸醫比較熟悉,便於判斷傷病乃至死因。而像這種爲期較長的生存測試,就要用耐力超強、能夠忍飢挨餓的。動物宇航員選拔都要看具體任務,不能一拍腦袋隨便從身邊選一個。

1970年 11月,軌道蛙耳石航天器攜帶2只牛蛙一飛沖天,這次任務配備了旋轉式重力模擬系統,可在有重力和微重力之間來回切換,用於研究長期微重力環境的作用。1972年12月發射的阿波羅 17號載有5只纖小囊鼠,他們頭皮下植有輻射監測器,以研究宇宙射線的影響。國際空間站裏還有一座水族箱,配有飼餵系統、水循環系統和模擬晝夜的LED燈,使用魚類來研究骨質疏鬆和肌肉退化問題。

研究長期太空任務時,往往會在地面上留有同種動物的對照組,大家喫相同的食物,身處相同的光照和環境溫度,以此得到更可靠的科學數據。參與這類研究的還有人類:斯科特·凱利在 2015~2016 年住在空間站上,而他的雙胞胎兄弟馬克·凱利留在地球作爲對照組。

斯科特(左)和馬克·凱利·圖源NASA

傳宗接代問題

事實上,研究的一切都是生存問題:從當下的生存問題,到長期生存問題,再到種羣生存問題。

在太空中,宇宙射線對生殖細胞的危險顯而易見,微重力的影響則較爲隱蔽。受精卵發育時能否分出動物極和植物極?蛇卵鳥卵和外界的氣體交換能否暢通?哺乳動物的受精卵能否順利着牀?初生的袋鼠會本能地逆着重力向上爬進育兒袋,如果沒了上下概念,它會不會迷路?……

1989年 3 月,作爲一項科教目的的學生實驗,32只雞胚胎隨發現號航天飛機前往太空,研究胚胎在微重力中的發育(孵出不少)。1994年11月和 1995年7 月,兩組懷孕的褐家鼠分別乘亞特蘭蒂斯號和發現號航天飛機到太空兜了一圈,回來後產下體重正常的幼崽,表明胎兒在懷孕後期仍能正常發育。

2021年 8 月,日本山梨縣大學從懷孕的小鼠身上提取了處於早期雙細胞階段的胚胎,送往國際空間站發育了 4 天。2023年 10月發表的研究報告顯示,這些胚胎沒有出現輻射後的 DNA損傷,並在微重力環境中表現出正常的結構發育,分化出了胎兒和胎盤兩組細胞。

在空間站發育的小鼠胚胎·來源日本山梨縣大學

不過,目前還沒有哺乳動物在太空中完成從受精到分娩的全過程記錄,也不清楚剛出生的幼崽在太空中有沒有生存困難。

廣泛意義上的太空生命

在探索太空的征途中,人們認識到生命的頑強不可思議,儘管這種認識有時來自意外的悲劇。

2003年2 月,哥倫比亞號航天飛機完成STS-107任務,返航時不幸解體,7 名宇航員罹難。從事故調查蒐集到的殘骸中,有一個加固過的儲物櫃,在櫃中的培養皿裏,人們意外地發現了幾百條微小的秀麗隱杆線蟲。由於這種生物的生命週期只有兩三週,因此它們從浩劫之日算起,早已繁殖四五代了。

在 2007年的光子-M3任務中,歐洲空間局將幾組水熊蟲送入太空——字面意義上的。第一組直接暴露在真空中,其他兩組還要承受不同劑量的太陽輻射。然而這些小傢伙重新補水後,第一組直接滿血復活,後兩組也有 3 只成功復甦,生命力令人瞠目結舌。

長相就很有航天範的水熊蟲 圖源Eye of Science

從這些頑強堅忍的小生命身上,天體生物學家認識到,生命或生命物質也許有能力橫渡茫茫太空,從一個星球去往另一個星球。結合對隕石、太陽系其他天體以及系外行星的研究探測,動物宇航員爲生命的起源演化開啓了更廣泛的思路。

動物在航天探索中的科學價值依然不可替代。希望此次任務順利推進,爲我國乃至全球的空間生命科學積累寶貴數據,也期待未來人類在探索宇宙的道路上,走得更穩、更遠。

策劃製作

作者丨曲炯 科普作者

審覈丨李旭 中國科學技術大學副教授、中國生物化學與分子生物學會會員

策劃丨丁崝

責編丨丁崝

審校丨徐來 張林林