今晚,神舟二十一號載人飛船將發射!這些看點搶先了解→

神舟二十一號載人飛船計劃於北京時間 10 月 31 日 23 時 44 分在酒泉衛星發射中心發射。

作爲 2025 年下半年的重點載人航天任務,神舟二十一號載人飛行任務的順利實施,將標誌着我國空間站應用與發展階段穩步推進,基本確定了一年兩次的載人飛行頻次,航天員乘組將實現半年輪換一次。本次任務是空間站應用與發展階段第 6 次載人飛行任務,也是載人航天工程第 37 次飛行任務,中國載人航天在過去二十多年時間取得了令人矚目的成就。

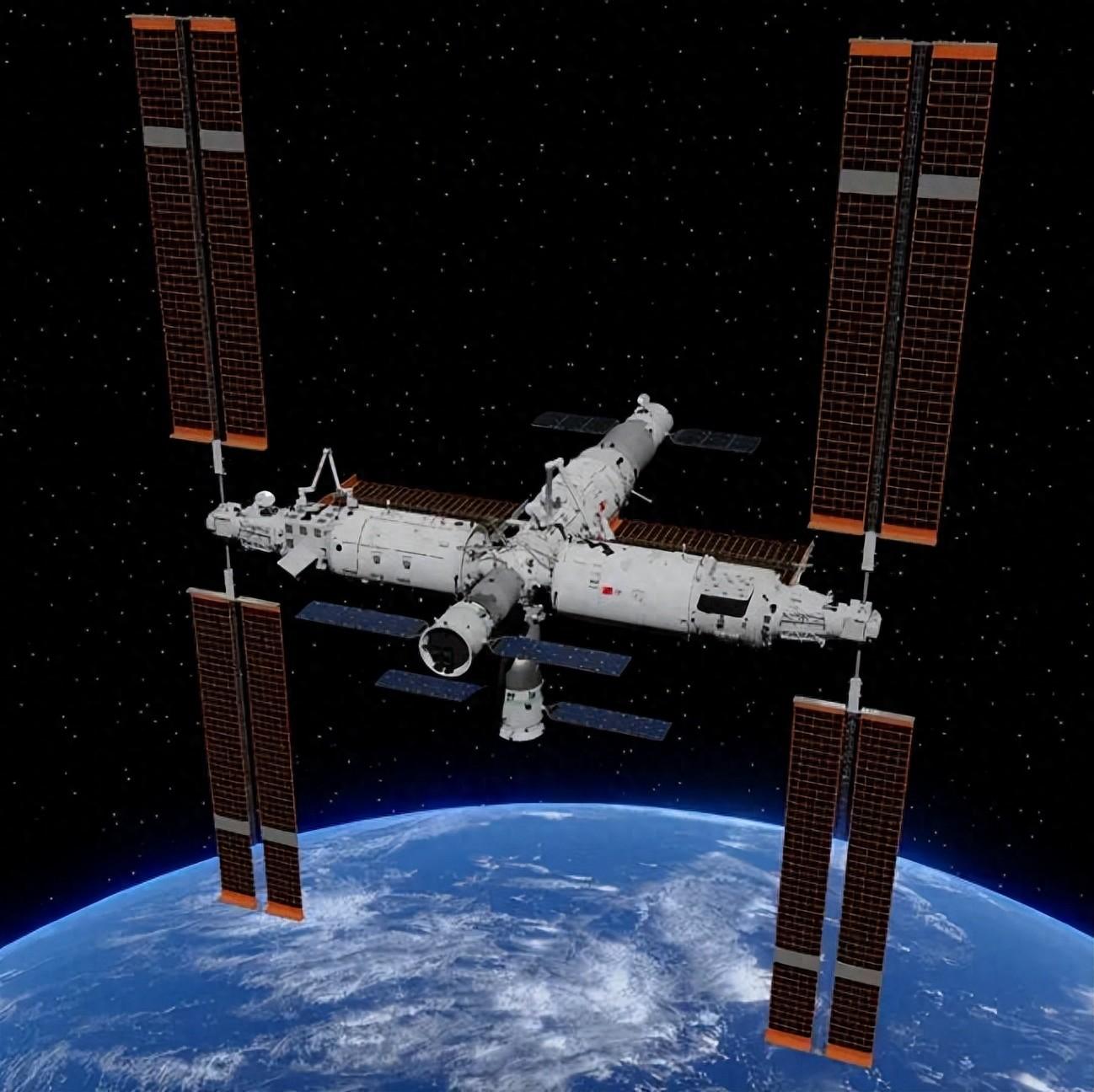

神舟二十一號入軌之後,將採用自主快速交會對接模式,大約 3.5 小時後對接天和核心艙前向端口,形成三船三艙組合體。三船三艙分別爲本次發射的神舟二十一號飛船、今年 4 月入軌的神舟二十號飛船、以及今年7月入軌的天舟九號貨運飛船;三艙分別是空間站的天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙。三船三艙組合體也是我國空間站目前的最大構型。根據任務規劃,備受矚目的巡天號光學艙預計在 2026 年發射升空,與空間站形成共軌飛行模式,定期對接進行維護升級,在進行宇宙天體觀測時則保持在相近軌道上。

空間站三船三艙構型:兩艘載人飛船和一艘貨運飛船(圖片來源:wikipedia)

三名航天員涵蓋現役三種類型

執行神舟二十一號載人飛行任務的三名航天員分別是張陸、武飛、張洪章,其中張陸擔任指令長,對應的航天員類型是航天駕駛員,武飛爲航天飛行工程師,張洪章則是載荷專家。

三名航天員分別是張陸、武飛、張洪章(圖片來源:央視新聞)

本次任務包括了三種航天員類型:

航天駕駛員主要負責航天器的操縱和控制,包括交會對接時的飛行安全保障、飛行計劃的執行等,這意味着航天駕駛員要有出色的操作和控制能力,主要從優秀的飛行員中選拔;

航天飛行工程師側重航天器的維護、維修和管理等工作,包括載人飛船相關設備的調試、安裝,都由航天飛行工程師負責。由此可見,航天飛行工程師要對神舟載人飛船的整體情況非常熟悉,需要有非常專業的航空航天工程方面的知識和操作能力;

載荷專家主要從事在軌科研工作,學科方向不固定,一般是某個領域的科研人員,主要任務是在空間站上操作各種科學實驗。

自 2023 年神舟十六號任務開始,三種航天員類型開始出現在飛行乘組中,這意味着我國載人飛行任務細分更加專業和垂直。值得一提的是,張陸、張洪章、武飛分別是“70 後”“80 後”和“90 後”,剛好覆蓋三個年齡段。同時,張陸作爲指令長,是第二批航天員,張洪章和武飛是第三批航天員,形成一位第二批航天員與兩位第三批航天員搭配的模式。目前在空間站上的神舟二十號乘組,也採用這個模式。

神舟載人飛船(圖片來源:央視網)

神舟二十一號的主要任務

神舟二十一號載人飛行主要任務爲:

第一,完成在軌輪換。神舟二十一號乘組三名航天員將與神舟二十號乘組進行任務交接。神舟二十號乘組在 2025 年 4 月抵達空間站,到目前爲止已在軌工作生活近半年。

兩個乘組完成交接任務後,神舟二十號的三名航天員返回地面。這意味着空間站在短時間內將同時容納六名航天員,這就需要同時使用核心艙和問天艙的睡眠區域。這兩個艙段睡眠區設置有些不同,核心艙是橫向設置,問天艙則是縱向設置,但是在太空微重力中,這兩種朝向對航天員睡眠體驗的影響並沒有太大差別。

換個角度看,我國空間站目前已具備支持六名航天員同時在軌工作生活的能力,隨着空間站未來可能擴大規模,在軌航天員的數量將增加,居住環境也會更加舒適。

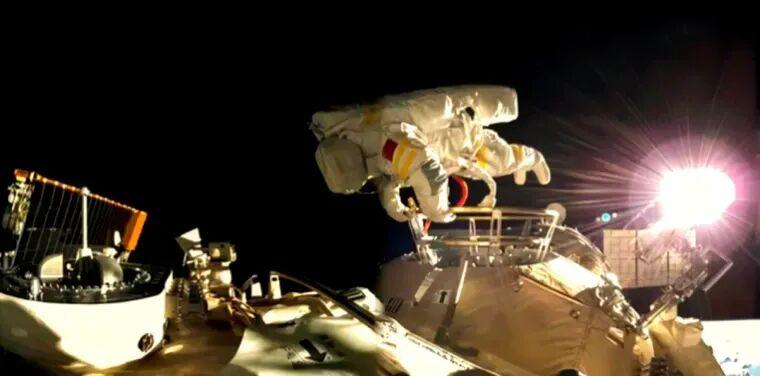

航天員出艙畫面(圖片來源:人民網)

第二,開展空間科學與應用工作。航天員在軌進行各類實驗是建立空間站的核心目標之一,這樣我們可以在失重環境下觀察各種現象。在各類實驗項目中,“齧齒類哺乳動物空間科學實驗”最受關注,這也是我國首次在軌實施此項實驗。根據實驗計劃,航天員將對兩雌兩雄共 4 只小鼠進行在軌飼養,觀測失重環境下小鼠的各種行爲,尤其是在密閉空間條件下小鼠的表現,這對今後進一步開展深空任務有重要的幫助。

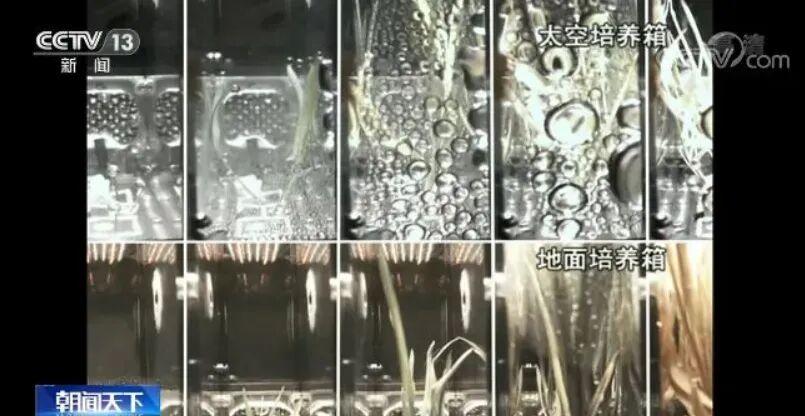

事實上,在軌開展生命科學實驗一直是空間實驗的重點。在神舟二十號任務中,航天員曾對斑馬魚、渦蟲和鏈黴菌展開研究,觀察微重力環境對高等脊椎動物蛋白穩態的影響,進一步研究失重性骨丟失等重要醫學問題,這將有助於人類走向更遠的宇宙深空。

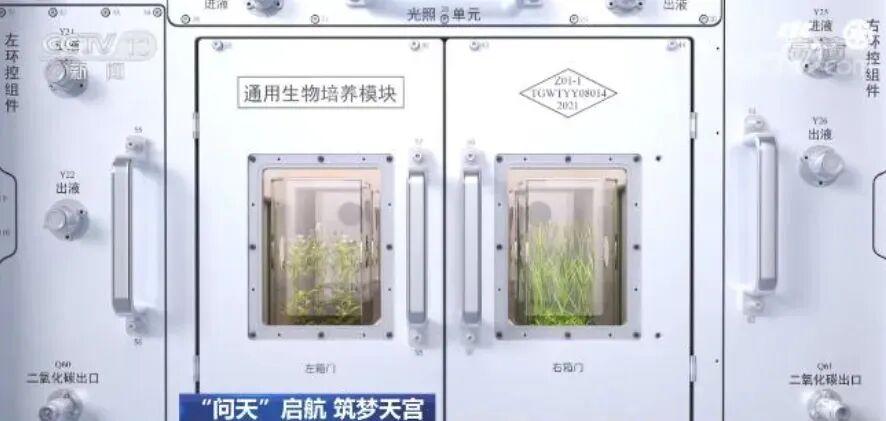

我國空間站已部署生命生態實驗櫃等多種先進空間科研設備(圖片來源:央視新聞)

航天員可操作多項空間科學實驗(圖片來源:央視新聞)

第三,實施航天員出艙活動及貨物進出艙。神舟二十一號乘組還將進行多次出艙活動,並實施貨物進出艙的相關操作,比如安裝空間站碎片防護裝置、對艙外載荷和艙外設施設備進行安裝與回收、對艙外設備等進行巡檢和處置等。以神舟二十號任務爲例,乘組就進行了多次艙外行走任務,每次時間長度可達到 5 至 7 小時,這對航天員的體能等各方面能力都提出了較高的要求。安裝空間站碎片防護裝置是近幾次載人飛行任務的重點任務之一,將提升空間站抵禦微流星體的能力,這是安全保障的重要一環。

航天員出艙對空間站防護裝置進行安裝和巡檢(圖片來源:央視新聞)

第四,開展科普教育和公益活動。航天員在軌工作生活的一項重要工作就是進行各項科學實驗,在此過程中可針對某些關鍵和有趣的科學問題開展科普活動,形式多樣,目的是培養青少年崇尚科學、熱愛航天的興趣,進一步發揮空間站綜合應用效益。

2030 年前實現

中國人登陸月球的目標明確

中國載人航天工程的空間站階段目前已穩步運行,由神舟載人飛船和天舟貨運飛船構成的體系全面成熟,能夠爲空間站長期運轉提供強有力的保障。與此同時,載人飛行任務開始向月球方向拓展。

中國載人航天工程新聞發言人在 10 月 30 日舉行的發佈會上明確指出,我們錨定 2030 年前實現中國人登陸月球的目標不動搖!

我國科研人員對攬月着陸器進行測試(圖片來源:新華網)

目前,與載人登月有關的主要系統都處於穩步推進階段:比如長征十號運載火箭完成了二級動力系統試車和繫留點火試驗;新一代夢舟載人飛船完成了零高度逃逸試驗;登月主角攬月着陸器也完成了着陸起飛綜合驗證試驗;望宇登月服和航天員駕駛的月球車也處於測試狀態。在接下來的數年時間,與載人登月有關的裝備都將繼續按計劃開展測試,最終實現中國航天員登陸月球表面這一壯舉。

策劃製作

出品丨科普中國

作者丨川陀太空 科普創作者

監製丨中國科普博覽

責編丨張一諾

審校丨徐來 張林林