秋收結束就要秋種,今年卻被連續降雨打亂了

今年秋天,本應是“金浪翻滾、機聲隆隆”的秋收畫卷,卻被一場又一場的連陰雨打亂了節奏。水稻要麼來不及收割只能浸泡在雨水中,要麼來不及晾曬只能在院子裏發黴,農民一年的心血眼看就要化爲泡影。

10月14日,山東菏澤的農戶拉着掰好的玉米在泥濘中艱難前行|觀察者網

爲什麼連續降雨會對農田收成造成這麼大影響?農民們現在還能怎麼辦?農業,難道一直只能“靠天喫飯”嗎?

連陰雨對農業生產的系統性衝擊

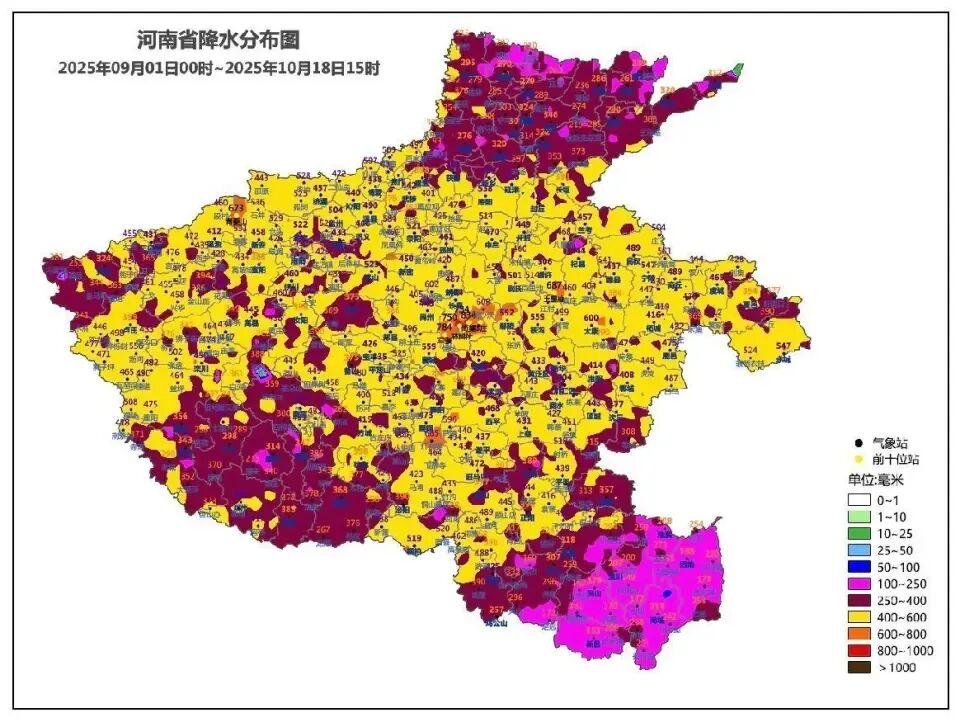

今年9月,我國北方多地的降雨較往年同期明顯增加。以河南爲例,全省9月共出現9次大範圍降水,平均每天日照不足2.2小時,平均降水量408.9毫米,比常年同期多2.9倍,爲1961年以來同期最高。

2025年9月1日0時至10月18日15時河南省降水分佈圖|大象新聞

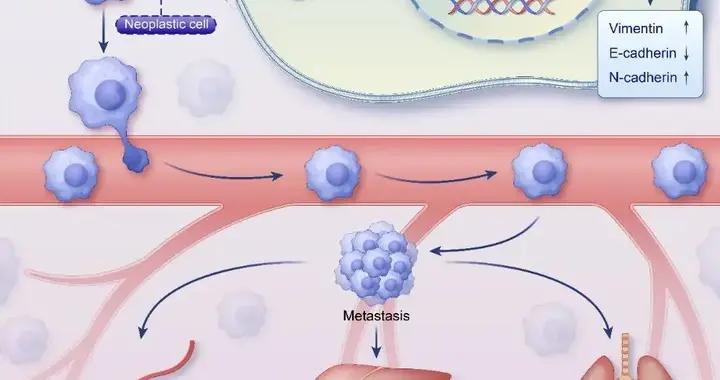

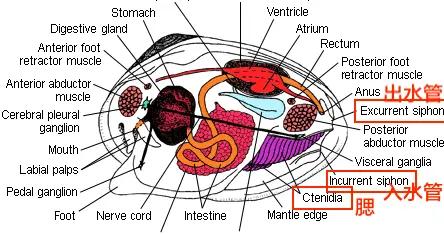

氣象學上將連續6天及以上無日照且其中任意4天白天降雨量超過0.1毫米的天氣過程稱爲連陰雨。對處於收穫臨界期的水稻而言,連陰雨並非僅僅是“多下了幾天雨”,而是一場從生產、收穫到儲藏的系統性打擊。

籽粒品質下降

陰雨寡照最直接的影響,是抑制了水稻的光合作用。籽粒成熟期若缺乏光照,光合產物合成受阻,而籽粒的呼吸作用卻在持續消耗已積累的幹物質,導致入不敷出,直接後果就是籽粒飽滿度下降、空殼率升高。

更糟糕的是,連綿陰雨常伴隨大風,極易導致水稻發生根倒伏或莖稈折斷。當土壤被雨水浸透而變得鬆軟之後,水稻根系的抓地力便急劇下降,如同喝醉的巨人般成片倒伏。倒伏後,穗部貼地、通風透光差,爲黴菌滋生提供了溫牀,穗腐病、粒腐病隨之而來[1]。

連陰雨會導致水稻籽粒不夠飽滿|圖蟲創意

病蟲害加劇

陰溼寡照的環境,爲病蟲害的發生按下了加速鍵。

今年持續陰雨天氣下,多地發生了稻飛蝨的數量突增[2]。稻飛蝨是一類個頭很小的昆蟲,主要危害水稻。它們不僅會刺入水稻的葉鞘和莖稈吸食汁液,還傳播水稻病毒病。蟲害嚴重時,稻田成片倒伏枯死,佈滿褐斑的稻稈遠看如同被火燒過。

在溼熱環境下,稻飛蝨和稻縱卷葉螟等害蟲的繁殖速度加快。適宜條件下,稻飛蝨一個月就能繁殖一代,每隻雌蟲可產卵數百粒,種羣數量呈指數級增長。連陰雨天氣還抑制了蜘蛛、青蛙等天敵的活動,加之水稻因光照不足而抵抗力下降,進一步加重了蟲害威脅。

此外,稻瘟病在連陰雨條件下尤爲猖獗。其分生孢子在葉片水膜中,僅需6-8小時即可萌發侵入植株。一旦發生穗頸瘟,水稻的“頸脈”維管束被阻斷,無法輸送養分,最終形成空癟的“白穗”,對產量造成毀滅性打擊。

感染了稻瘟病的水稻莖|Donald Groth / Bugwood.org

農機下地難

接連的陰雨天會讓土壤承重能力下降,輪式收割機深陷泥潭,寸步難行。即便採用履帶式收割機,效率也會大幅下降。

而且,連陰雨天氣下,水稻容易發生倒伏。對於倒伏的水稻,常規收割機的漏割率極高,往往需要人工輔助或專用設備,不僅成本倍增,耗時也更久。以重慶市爲例,今年全市水稻的機收面積預計將超過880萬畝,若機收每畝損失率升高一個百分點,全市就將減產稻穀約8800萬斤,相當於少種了8.8萬畝水稻[3]。

大風和暴雨會讓水稻發生倒伏,不好收割|圖蟲創意

產後處理難

收穫只是第一步,更嚴峻的挑戰在於如何幹燥。正常年景,新收水稻在陽光下翻曬2-4天,即可使水分降至14%的安全儲存標準。但在連陰雨下,自然晾曬無法進行,機械化烘乾資源又捉襟見肘。

目前,我國部分產糧大省(河北、河南、山東等)的糧食機械化烘乾能力還相對不足。據估計,部分產區現有烘乾設備滿負荷運轉,也僅能處理一成到兩成的糧食[4]。在極端天氣下,這一結構性矛盾被急劇放大。

影響下茬作物

陰雨天造成秋收推遲,還將直接導致秋種延誤。在很多地方,農戶秋收之後就要及時播種油菜、小麥等作物,才能在寒冬前形成壯苗,安全越冬;如果錯過最佳播種期,將波及來年的油料和夏糧收成。

秋收之後,農民就要耕地整地,準備播種冬小麥|圖蟲創意

總體來說,最近的這場氣候災害,最終會轉化爲實實在在的經濟損失:對農民而言,不完善的籽粒超標,糧食低於國家質量標準(即“等外糧”),收購價會比正常稻穀低20%-30%;對加工企業而言,黴變粒和發芽粒會拉低整批大米的加工品質和食味值,導致出米率降低5%-10%,整精米率下降,銷售價格也隨之下滑。

應對之策:分秒必爭的應急搶收

在接連的降雨天氣中,只有抓住短暫無雨的窗口期,並用好現有的裝備與服務,才能把損失降到最低。

科學搶收

目前,地方氣象、農業、農機部門建立了“聯動值守”機制,實時推送無雨時段預報。

另外,一些村鎮農機站也有履帶式或加裝防陷裝置的收割機,農戶可以主動聯繫申請使用。對於已倒伏或貼地的稻穗,儘快提前收割或設法支撐扶正,可以防止其繼續吸溼發芽或黴變。

履帶式收割機,比輪式收割機更適合在連陰雨後失去承重能力的土壤裏運行|圖蟲創意

各地農業農村部門也正緊急組建“農機應急作業服務隊”。以山東寧津爲例,當地共組織700多支搶收隊,幫助老年和勞動力不足的農戶人工搶收。

全力搶烘

各地正推行“集中烘乾、流動支援”模式。政府通過公衆號和網站等渠道公佈烘乾點信息,並提供優惠的烘乾價格。

例如,湖北荊州以鎮爲單位建立了“產地烘乾中心”,小農戶只需送糧到點,由合作社統一烘乾、分批儲存,有效解決了小農戶的烘乾難題。一些地區還通過協調,將工業熱風爐臨時改作糧食烘乾設備[5]。

山東德州的一些企業將用於工業生產的烘乾設備臨時改做糧食烘乾|德州日報

部分鄉鎮還開放學校操場、廣場、廠房空地,供農戶作爲臨時晾曬場所,這類“臨時晾曬點”在晴天窗口能起到“救急”作用。

精細田間管理

在降雨間隙,如果能夠及時開溝排水、清理秸稈,可以顯著改善田間通風透光條件,抑制病害蔓延[6]。

另外,若發現穗腐病和稻飛蝨等病蟲害,應第一時間聯繫植保部門,諮詢防治藥劑和方法,並在天氣轉晴時及時噴施對症藥劑。防治期間如遇降雨天氣,雨後需要視情況進行補防。

稻飛蝨是中國、日本、越南等亞洲國家常見的水稻害蟲|張超

另外,目前,多地保險公司已開通“連陰雨專項理賠通道”,採用衛星遙感+無人機技術快速核災定損,旨在幫助農戶儘快獲得賠款,恢復生產。

長期戰略:構建氣候韌性農業

隨着氣候變化,極端天氣事件將會越來越頻繁,氣候風險正在成爲農業生產的常態考題。

今年上半年,西北、華北等地區發生了大範圍的持續乾旱|圖蟲創意

除了短期抗災,更根本的出路還在於構建氣候韌性農業——即能夠預判風險、承受衝擊、快速恢復並適應未來的農業系統。這也是目前我們的農業部門正在努力的方向,通過科技賦能,從“新品種、新裝備、新技術、新模式”四個層面推進農業轉型。

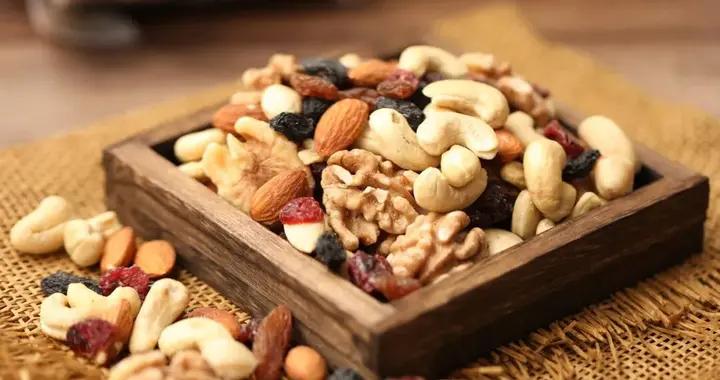

種子是農業的“芯片”。當下的育種目標已從單純追求高產,轉向“高產優質與抗逆穩產”並重。全基因組選擇、基因編輯等前沿技術,可以幫助培育出具有耐澇、抗倒伏、穗上發芽抑制性強等特性的水稻新品種,更好地應對連續降水的氣候。

裝備上,基於傳感器和AI視覺技術的智能收割機,能自動識別倒伏角度與方向,實時調整作業參數,降低倒伏作物的收穫損失。另外,熱泵烘乾、太陽能輔助烘乾等低碳技術正逐步推廣,它們在節能環保的同時,不僅降低成本,而且能實現精準的低溫慢速乾燥,有效防止水稻裂紋,顯著提升成品大米的食味品質,賣價更高。

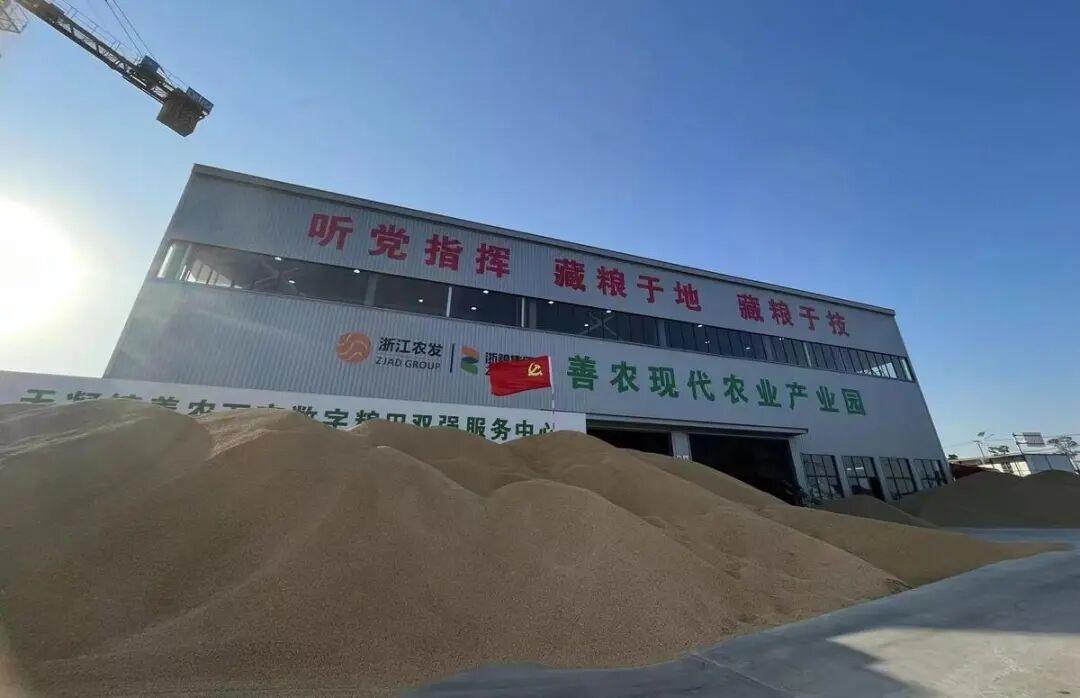

浙江某地的糧食烘乾中心,通過建立農事服務中心,讓農戶無需自購昂貴的設備也可以享受農業技術紅利|浙江在線

技術可以實現農田的精細管理。例如覆膜機插秧技術,能使早稻和再生稻的生育期縮短5-7天,避開連陰雨高發時段;地膜通過保溫和保持土壤溼度,能促進根系發育,增強抗倒伏能力[7]。通過水肥精準調控技術,在水稻生長中後期增施硅鉀肥,則可以增強莖稈的機械強度和彈性,從而讓水稻的倒伏指數降低4.49%[8];結合土壤墒情傳感器的精準灌溉系統,還能在降雨前預排田間積水,始終保持根系活力。

推廣“龍頭企業+合作社+農戶”的模式,實現從種植、收穫、烘乾到銷售的一體化運營,可以統一調度大型烘乾設備,避免農戶“有糧無庫烘”的困境。同時,發展糧食烘乾、儲存的社會化服務,讓專業組織爲小農戶提供“代烘乾、代儲存”等託管服務,也是提升小農戶應對自然風險能力的關鍵路徑。

此外,通過田塊整治、土壤改良和灌排設施升級,建設“旱能灌、澇能排、渠相通、路相連”的穩產田。面對連陰雨的氣候,如果有完善的地下滲排系統,能在雨後24小時內迅速排除田間積水,就能有效降低土壤溼度,農機可以及早下地收割,減少損失。

一直以來,農業都是“靠天喫飯”。當極端氣候越來越常見,如何增加農業抵抗氣候變化的韌性、如何讓農民們不再是辛苦一年卻只能收穫發黴的稻穀?這是我們和時間賽跑的課題。

參考文獻

[1] https://academic.oup.com/jxb/article/62/2/469/590436

[2] https://www.xinxing.gov.cn/yfxxnync/gkmlpt/content/1/1942/mpost_1942450.html

[3] http://www.amic.agri.cn/secondLevelPage/info/311/210184

[4] https://m.nongji360.com/view/12/894

[5] https://dz24hour.cms.dezhoudaily.com/p/157993.html

[6]https://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxxw/2011xjctz/202510/t20251016_7394854.html?utm_source=chatgpt.com

[7] https://nyncj.hefei.gov.cn/nyzx/gzdt/15323749.html

[8]https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=Y4WXQ1XfpS7UHQHoHhqRrIIWJ1rAQSRWn9eHwnzRUVPEoKi-HJNfSi0kcVbc1d30sXSJQms00kn-AWSt7RQU_MoX49qvYBr2zPP0LUAyPEcWj38Ugu0xGU8pOaLelaGLcOp62Gjfv7223afa_hyHxMfiZvCopq1YXz36QNlOVWu89cg5_KYCPw==&uniplatform=NZKPT&languag

作者:張超

編輯:麥麥

題圖來源:觀察者網

本文來自果殼自然(ID:GuokrNature)

如需轉載請聯繫[email protected]

歡迎轉發到朋友圈