小夥拿蓋革計數器上街,竟在一位老頭身上測出超高輻射!這怎麼回事?

撰文 | 蘇澄宇

不久前,一篇筆記在小紅書上引起不小的波瀾。

圖源:xhs by quan

起因是有人拿着一個手持式蓋革計數器在街上行走(帶着純好玩),當他靠近一位老爺爺時,屏幕上的數字從正常的背景值迅速飆升。1米處20多uSv/h, 貼近好幾百。

後面問了老人,才知道這位老人剛剛喫了碘131。博主一開始沒大信,選擇了報警處理,也沒啥問題。結果確認老爺爺沒有攜帶放射物。

圖源:xhs by quan

那問題來了,這位老人是移動的污染源嗎?與他擦肩而過是否意味着將自己置於危險之中?在回答這些問題之前,我們需要先了解碘131是什麼。

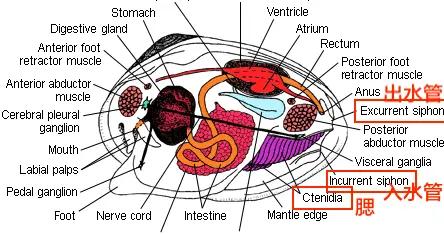

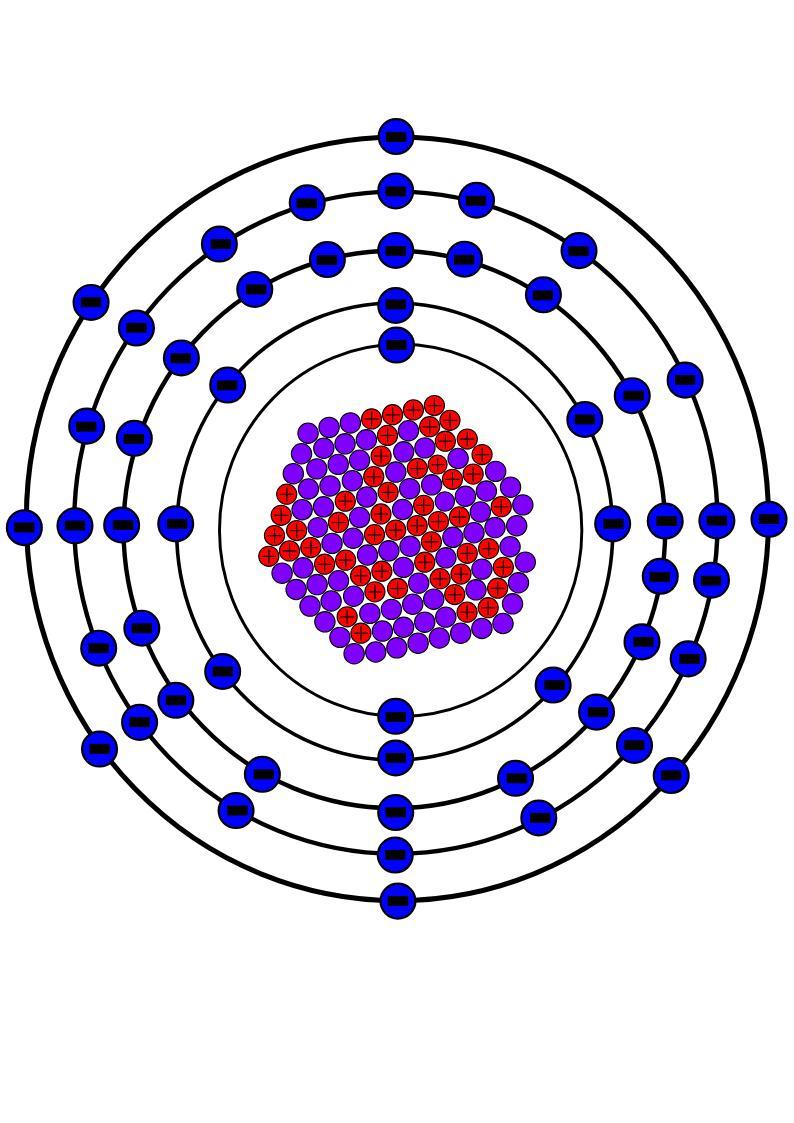

碘131是一種人工放射性同位素,你可以把它理解爲普通碘元素的一個“高能量”親戚 。它有一個獨特的物理特性,在衰變過程中會釋放出兩種射線。

碘131丨wiki

一種是β射線,能量高但穿透力很弱,在人體組織裏只能前進不到1毫米。正是這個特點,讓它成爲一種精準的科學工具。

另一種是γ射線,它的穿透力很強,可以輕易穿透人體,傳播到很遠的地方,這也是中蓋革計數器能夠探測到的信號來源 。

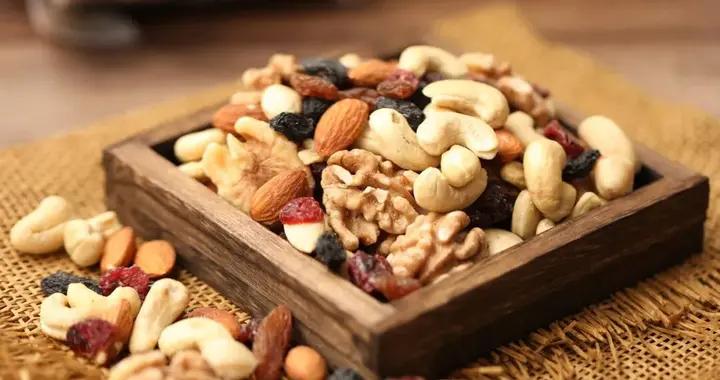

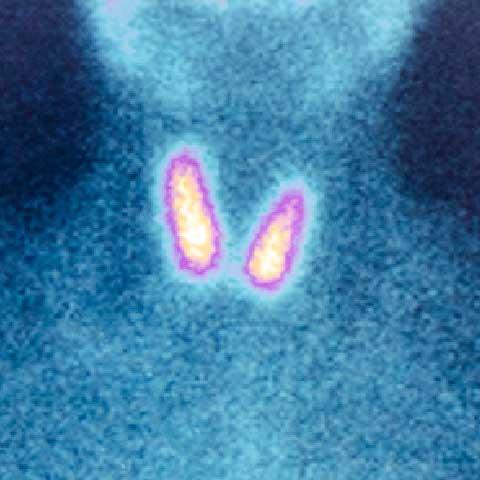

這種特性,讓碘131成爲應對某些甲狀腺問題的有效手段。人體的甲狀腺有一個生理特性,就是對碘元素有很強的親和力,會主動從血液中大量吸收碘來合成甲狀腺分泌物。

圖源:farrer paker hospital

噹噹事人服用含有碘131的製劑後,這種放射性碘同樣會被甲狀腺細胞精準地吸收並聚集起來。隨後,碘131在甲狀腺內部釋放出短程的β射線,像微型工具一樣,定點破壞病變的甲狀腺細胞,而對周圍健康組織的損傷很小。

這項技術已經有超過80年的應用歷史,是某個科學領域內一項成熟且有效的干預方法。

蓋革計數器顯示的是一個叫作“劑量率”的物理數值,單位是微希沃特每小時(µSv/h),它衡量的是輻射的瞬時強度,類似於降雨的速度。而真正評估健康風險的,是“有效劑量”,單位是毫希沃特(mSv),它衡量的是在一段時間內累積吸收的總輻射量,類似於總降雨量。

碘131藥劑丨radqual

我們無時無刻不生活在天然的背景輻射中,其劑量率大約是0.1到0.3微希沃特每小時。這件事中,雖然在一段距離測得的數值雖然遠高於背景值,但對於一位剛接受完干預的當事人來說,這個讀數基本在科學預料和管控的範圍內。

例如,一些專業機構允許當事人離開的標準之一就是其在1米距離處的輻射水平低於50微希沃特每小時。對於街上的路人來說,與當事人接觸的時間只有幾秒鐘,累積的總劑量很小,遠低於我們乘坐一次長途飛機或做一次胸部X光檢查所接受的輻射量。

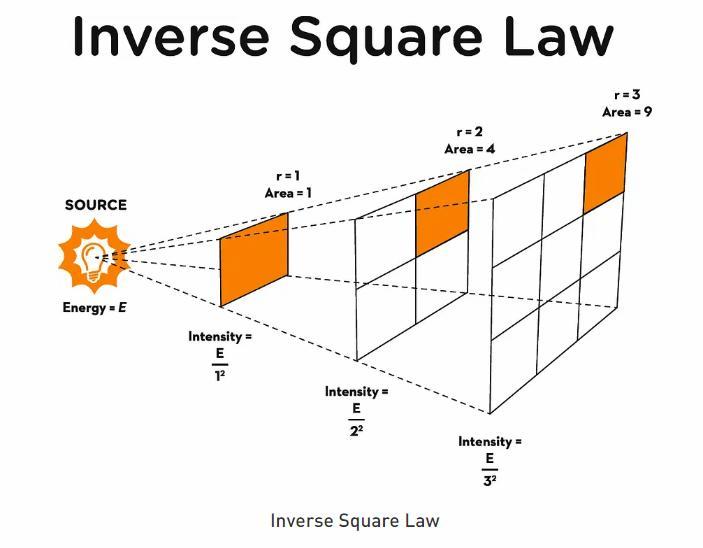

關鍵在於,點狀輻射源的輻射強度,會隨着距離的平方成反比快速衰減。簡單來說,如果你和輻射源的距離增加一倍,你受到的輻射強度就會減少到原來的四分之一。如果距離增加三倍,輻射強度則會降至九分之一。

點狀輻射源的輻射強度,會隨着距離的平方成反比迅速減弱丨firetrak

當然,接受碘131干預的當事人並非在沒有指導的情況下返回社會。根據相關指導原則,單次干預劑量超過400兆貝克勒爾,就應爲其建立輻射隔離區,輻射隔離的時間通常不低於48小時。

同時,由於碘131會通過尿液、汗液和唾液等體液排出,當事人還需要遵循細緻的衛生習慣,比如坐着小便以防飛濺,每次便後衝兩次廁所,使用獨立的餐具和洗漱用品,並單獨清洗衣物。這些措施的持續時間根據干預劑量的不同,從幾天到幾周不等。

圖源:giphy

一項英國的研究發現,在遵循建議的情況下,97%的成年家屬和89%的兒童所受的累積劑量都低於對應的防護標準。

因此,對於街頭偶遇接受干預的當事人的場景,公衆無需過度擔憂。

參考文獻

[1]https://www2.hnsyu.net/fsdeyy/jkyd/202303/t20230331_129474.html

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10398815/

https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%A2%98-131

本文經授權轉載自把科學帶回家(ID:steamforkids