這句話說多了 最容易養出“白眼狼” 看完心頭一驚 90%的家長都說過

採訪了一圈,今年的帶娃出行小長假是相當別開生面啊:

辦公室@Molly媽 預訂了山林間的靜謐民宿+民宿老闆免費帶娃自然探祕昆蟲,一整個把娃和老公外包出去,自己獨享酒店大牀,漫步山野;

@妮妮媽 就更厲害了,直接給一家三口報團發配到了西雙版納,帶娃深入熱帶雨林,體驗超刺激的雨林秋千和榕樹攀爬;

還要去亞洲象保育基地,參觀熱帶植物園;喫菌子、探訪原生態族村落……

還有@大格媽和@桃子媽,雖然沒有出行的打算,但是在家周邊也是安排了個遍:

離家半小時的郊區,小河潺潺,岸邊野花星星點點,還有一羣可愛的小鴨子在趕路......簡直是童話裏描寫的世界!

不用堵車和吵架,在家附近就能暢遊山水、追鴨遛狗,和兒子一起重返童年的“遊樂天堂”。

不知道姐妹發現了沒?這一屆國慶親子游的含“自然”量那是相當的高!把娃和自己放逐於藍天和草地之間,主打一個靠自己的雙手追求反璞歸真的快樂。

因爲不少媽媽們吐槽,平時城市裏安排的琳琅滿目:

打卡網紅親子餐廳、親子樂園;

各種遊樂場、兒童樂園都盡在掌握;

還有眼花繚亂的玩具城,娃一個喜歡就買了......

不知不覺竟然把娃養成了“白眼狼”!

@阿雯 深有同感:

平時上班累成狗,放假就一擲千金帶娃去各種遊樂場!

但凡有哪天太疲憊不想出去,孩子就會一直哭鬧“無聊”、要看平板,真的太難伺候了!

@小金 也有同款苦惱:

每天下班一回家,娃撲上來,不是喊想媽媽了。

而是翻包問:“今天給我帶什麼東西了嗎?”沒有就會很失望。

不禁反思:是不是咱平時總是把“都是給你賺的”“聽你的”“依着你”寵着娃的話掛在嘴邊,還讓他們那麼便利就得到了一切,竟讓他們變成了“白眼狼”!

說起來,咱這屆老母親, 可能小時候物質不太豐富,總想着 “自己小時候沒啥玩,不能再讓娃受同樣的苦”。

但這種補償心態,把握不好“度”,對孩子也是一種傷害。

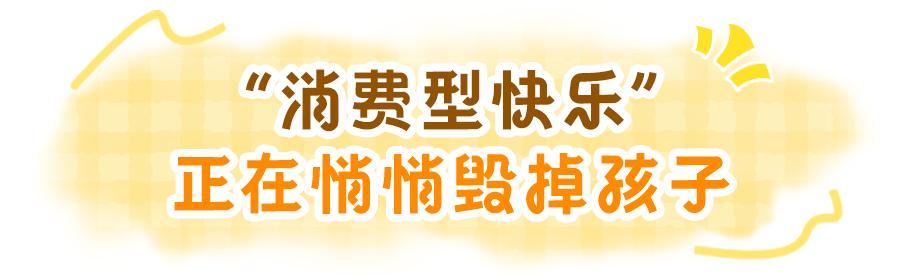

頻繁的外出、無節制的玩具......這些都屬於“消費型”快樂,每一次“加碼”都是在給娃的快樂設置更高的 “門檻”——

一旦“斷奶”,孩子就會一直哭鬧“無聊”、要看平板,長此以往,危害太大了!

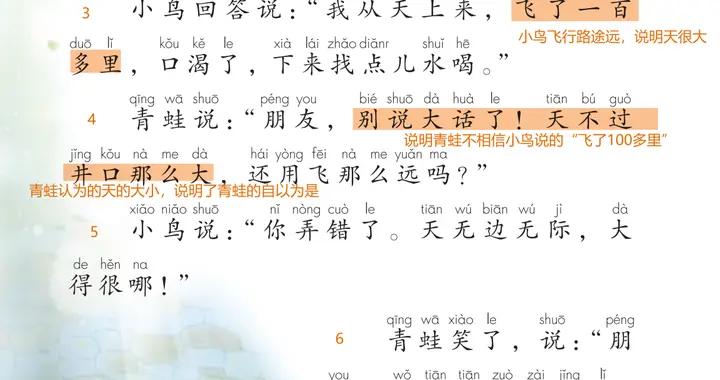

這種短暫、膚淺的“多巴胺”快樂,會讓娃的快樂閾值越來越高:

外部刺激 → 分泌多巴胺 → 娃感覺很興奮;

外部刺激結束 → 多巴胺驟降 → 娃感覺很空虛 → 渴望新的、更高強度的快樂填補。

習慣了用“被動刺激”滿足心理需求的孩子,一旦新花樣沒有及時續上,就會無所適從,特別愛煩躁、發脾氣,活脫脫一個“快樂癮君子”!

高強度的刺激,讓娃的大腦已經無法適應“平淡”了,稍微“無聊”一點就感覺像“酷刑”。

難怪現在物質越來越豐富,很多孩子內心卻越來越貧瘠、越來越難感受到快樂。

新玩具換着花樣出,新奇小視頻刷起來沒完,遊樂園裏的項目眼花繚亂……娃能接觸到的感官刺激,實在太多了!

總是有這麼多“現成”的外部強刺激 “喂” 大腦,娃不費勁兒就能得到快感,哪還會主動琢磨 “怎麼自己找樂子” ?

創造力和專注力,根本沒有生根發芽的空間啊!更別提自己沉下心來,從一朵花、一片雲中獲得快樂了......

@阿白 說,她現在感覺和兒子之間,就是“交易關係”,自己對娃來說像個沒有感情的“提款機”:

下班剛到家就問"今天給我帶了什麼好喫的?”

放假起牀第一句話就是 “今天去哪玩?”

走進商場就是“我要這個、那個”

連喫飯、刷牙都要獎勵.....

這個階段的孩子,正處在依戀關係構建的關鍵期,本來媽媽的擁抱、陪伴,就可以讓他們感受到 “無條件的愛”,就像植物需要陽光雨露那樣自然。

但當“消費型快樂”成了常態,孩子會慢慢模糊 “愛” 和 “物質” 的邊界,把關愛和物質劃等號。

親子之間的溫暖互動、自然流露的愛,硬生生變成了“一手交錢(物),一手交貨(好行爲)”的量化交易。

“被動消費型”快樂,以高頻、過度分泌的多巴胺爲指揮官,膚淺、短暫、還成癮。

想要對抗它,就得用“主動創造型”快樂,喚醒內啡肽。✊

多巴胺:像遊樂園的過山車,來得快,一啓動就讓人尖叫興奮,可車一停,那種快感就沒了,心裏還空落落的,總想着再坐一次更刺激的。

內啡肽:像娃努力拼了一下午的樂高,過程可能有些累和挫折,但當看到辛苦的成功,心裏會湧起滿滿的成就感。

最近我們看到一條熱搜,就覺得裏面的老人帶娃相當有智慧!

用 5 塊錢買了 3 條小魚,順手淘了一箇舊魚缸,還認真地給每條魚起了名字,和娃商量好了分工,一個人換水,一個人餵食。

從那以後,娃每天回家第一時間就衝到魚缸前唸叨:我的小魚什麼時候能長大?

老人還喜歡鼓搗花草,買回來花盆、種子和土,帶娃一起種,教娃培土、澆水,娃也是天天盯着她的種子有沒有發芽;

下樓玩帶點食物喂小區的流浪貓,看它們打架女兒能咯咯笑看半天;

有一天女兒說貓咪沒有家,老人直接拿出一個紙盒子,兩個人一個剪,一個畫,竟然真的做成了“豪華貓窩”。

迴歸生活迴歸自然,靠雙手創造快樂,不得不佩服這位婆婆的智慧了~

不過咱也不用上來就這麼卷,今天給大家準備了一些平時、週末花點時間就能立馬做出的改變,積跬步以至千里,也能慢慢帶娃養成好習慣:

✅ 限制屏幕時間

假期千萬別讓電子保姆,成爲帶娃主力!

小學階段的娃,每次非學習使用屏幕的時間,不超過 30 分鐘(包括動畫片、小遊戲),每天總時長最好控制在 1 小時以內。

✅ 把物質獎勵換成愛的表達

娃表現好,不要着急獎勵“旅遊/大餐/買東西”。

可以換成“一個擁抱”“擊掌慶祝”“真誠具體的誇獎”,用這些充滿愛意的肯定表達,代替物質。

讓娃知道,物質的好壞不等於愛,找到內在的成就感,纔是最好的獎勵!

✅ 放棄“有意義”的執念

很多家長,會希望孩子每時每刻都要有意義,能學到點什麼,把孩子週末安排的滿滿當當。

長此以往,孩子就習慣了自己被安排,喪失自主性,會導致孩子以後,一旦離開了爸媽,沒有事無鉅細的被安排,會變得不適應,不知道做什麼。

建議增加一個“擺爛日”——不做安排,沒有電子產品,給孩子一些“無聊”放空的時間,讓他們學會自己找樂子、安排時間。

一開始孩子可能各種喊無聊,但慢慢就會自己想辦法找樂子、認識新朋友。

✅ 帶娃多去大自然裏探索

糕媽一家發瘋日,就是帶着孩子去大自然裏放風。無論娃去撿屎、還是挖蟲子,都隨他們自由探索——

在沒有天花板的大自然裏,在與各種生物的深度互動中,娃的體能、好奇心、創造力都得到到了極大滿足。

所以每次瘋玩回來,孩子們的情緒都很好,而且晚上入睡也特別快,還睡得很香。

✅ 給娃培養一個興趣愛好

培養愛好,不意味着雞娃——不一定要給娃報班、逼娃考到某個等級證書。

有一個愛好,可以讓娃建造一個屬於自己的心靈港灣。

就像紀錄片《他鄉的童年》裏講的那樣:當你的人生中有一項愛好,你永遠不會孤單,不會絕望。

愛好,真的是讓娃取之不盡、受益一生的真財富:游泳、籃球、畫畫、手工……

只要能讓他們主動投入熱情,就像給快樂安了個 “充電樁”—— 不用靠外界刺激,自己就能給生活 “發電”。

✅ 給娃安排力所能及的家務

讓孩子們參與家務,不僅能培養對家庭的責任感,也是很好的發展創造力機會。

年糕就會自己洗襪子,出門還會幫糕媽帶米糕,發糕也有哥哥樣了;

這些日常小事裏,娃能感受到 “我能改變和創造東西” 的能力,這種創造帶來的成就感,比買玩具紮實多了。

真正的富養,從不是把全世界的熱鬧都搬到孩子眼前,而是讓娃在平淡的生活裏,也有能感受快樂和幸福的能力。

如果你家也有個 “嫌快樂不夠刺激” 的小祖宗,不妨試試咱們的辦法,說不定也會發現,娃的快樂,可以和咱們小時候一樣便宜又簡單~