恐龍主題自然驛站,在世界地質公園雲陽落成

在重慶雲陽高鐵站前

南來北往的旅客腳步如織

一座建築裝置靜靜佇立

邀請人們進入這容納了

億萬年地球生命壯闊篇章的方寸之間

這是中國國家地理營地團隊

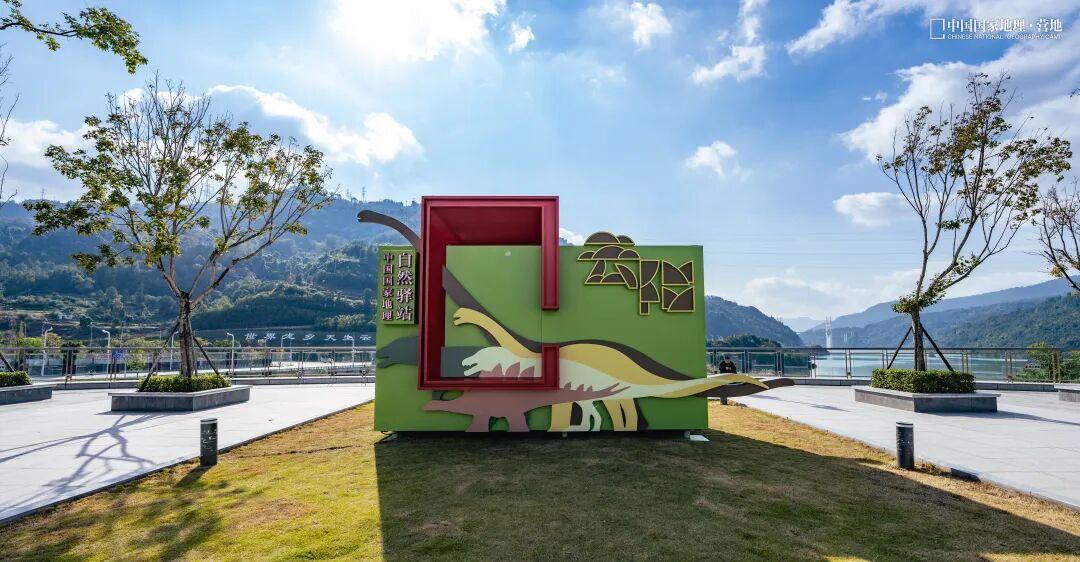

爲世界地質公園雲陽量身打造的自然驛站

這是“交旅融合”案例的又一次實踐。去年自然驛站入選文化和旅遊部辦公廳、交通運輸部辦公廳等聯合公佈的《第二批交通運輸與旅遊融合發展示範案例名單》,雲陽自然驛站再次讓“交通點位+科學體驗”的創新理念可觸可感。

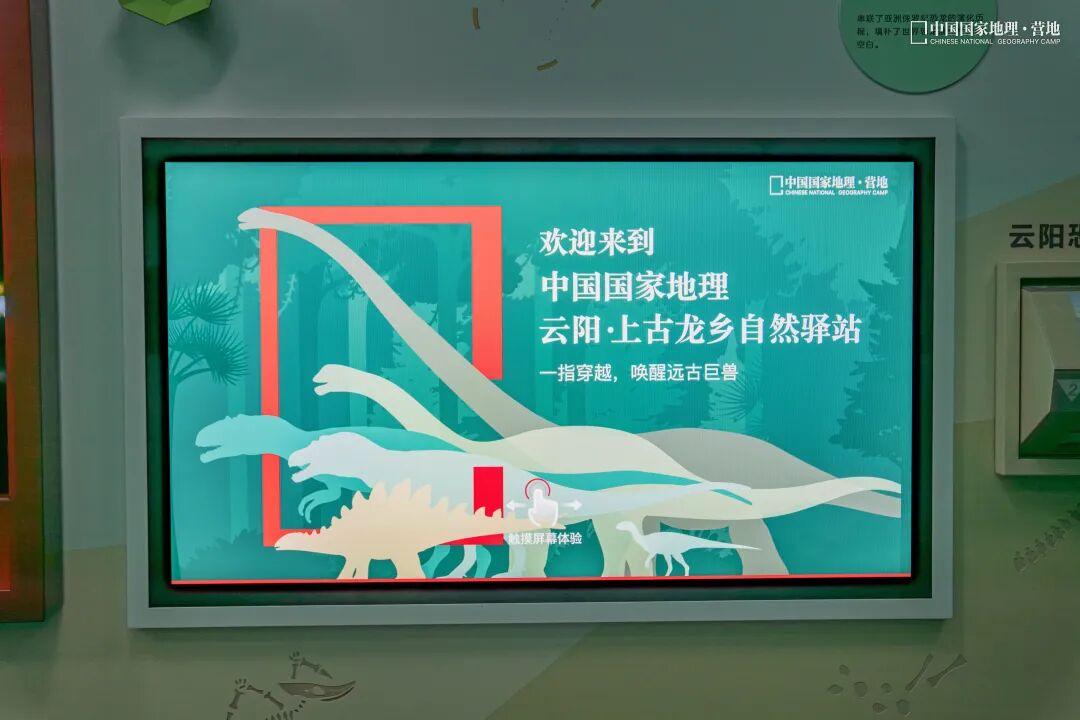

候車的閒暇時間,在這裏轉化爲一場與億萬年前生命的對話:恐龍的剪影“穿透”牆體,與過往行人嬉戲合影;地球的46億年曆史被“壓縮”成一面時鐘,提醒着人類文明的倏忽一瞬;數字交互屏幕則讓沉睡的史前巨獸悠然“復活”,瞬間將遊客從江邊都市帶入侏羅紀的密林湖畔。

PART 01

雲陽恐龍自然驛站

瞭望“世界龍鄉”新紀元

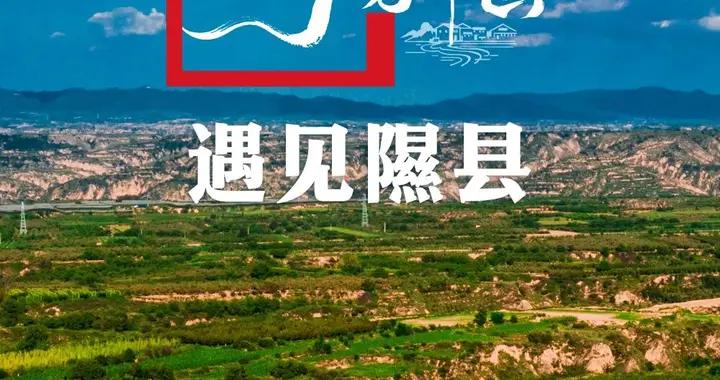

今年4月11日,重慶雲陽正式獲批聯合國教科文組織世界地質公園稱號,憑藉其中侏羅世恐龍化石羣與雄奇的龍缸喀斯特地貌,贏得了世界的認可。雲陽,這座“從恐龍脊背上走來”的城市,因“四時多雲、山水之陽”而得名,如今更以“世界龍鄉·天生雲陽”的金字名片,屹立於世界地質遺產之林。

世界地質公園秉承的“頌造化之神奇,謀區域之常興”發展理念,與中國國家地理以科學力量助力雲陽文旅高質量發展的初心和願景不謀而合。中國國家地理營地團隊組織專家團隊深入調研,通過科學視角梳理雲陽景觀、文化、旅遊等資源,以“科學解碼+藝術呈現+互動體驗”多維度打造雲陽恐龍自然驛站,加之將於明年春天出版的《中國國家地理》雲陽增刊,將重構遊客對這片大地的認知,創新雲陽文旅產品供給,豐富雲陽文旅科學體驗。

驛站的外觀巧妙融入了中國國家地理的標誌性“C”字Logo,正面形成一個天然的取景框,引導遊客框取雲陽的山水畫卷;背面則開設一扇瞭望窗,營造出“通過小視窗看大世界”的哲學意趣與互動樂趣。

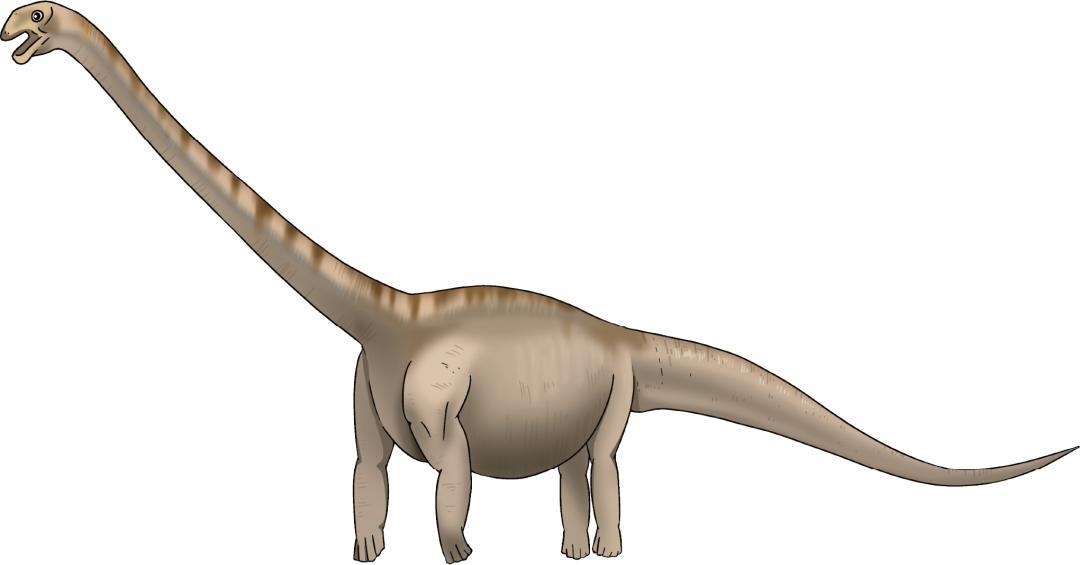

驛站外立面的“雲陽”二字,融入了雲、山、峽的意象,彰顯其地理基因。一側牆體,以在雲陽發掘的恐龍等比例剪影構成主視覺,其中體型最大的普賢峨眉龍,其修長的脖頸與尾巴被刻意延伸出建築主體之外,這不僅在視覺上打破了空間的限制,更讓遊客能直觀感受史前巨獸與自身的尺度差異,成爲極具吸引力的打卡點。

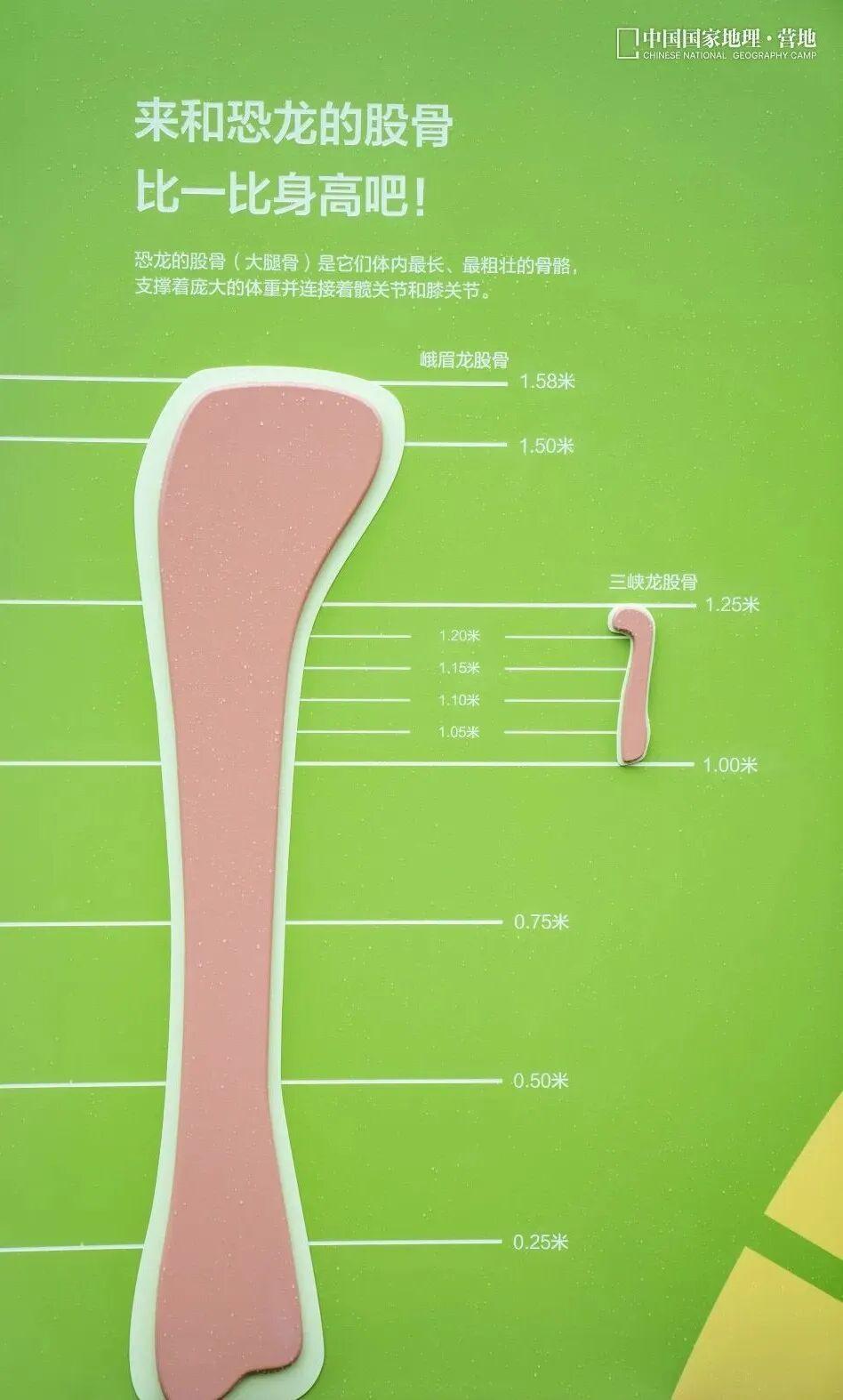

另一側,則呈現出科學與生命的沉思:普賢峨眉龍與磨刀溪三峽龍的股骨(大腿骨)模型,讓遊客直觀感受雲陽最大與最小恐龍的體型差距;而一旁的“地球時鐘”,將地球46億年曆史換算成24小時,恐龍在23時登場,人類現代文明的存在時長尚不足一秒。此情此景,足以讓每一位駐足者心生敬畏,陷入關於生命尺度的無聲沉思。

PART 02

雲陽恐龍化石羣的發掘“密碼”

雲陽世界地質公園的核心,是震驚世界的恐龍化石羣。自2015年被偶然發現以來,經過十年系統性發掘保護,已探明化石露頭沿岩層走向連綿18.2公里,其規模、密集度與多樣性均位居世界前列,是名副其實的“世界級恐龍遺址”,被古生物學界譽爲“恐龍化石長城”。

-銜接起亞洲侏羅紀恐龍演化史的關鍵一環-

驛站內的“中國恐龍化石羣分佈圖”上,雲陽的座標顯著標註。中國是世界上發現恐龍種類最多的國家,全球逾1000種恐龍化石中,中國貢獻了超過350種。雲陽中侏羅世恐龍化石羣的橫空出世,其獨特意義在於,它完美填補了介於雲南祿豐早侏羅世恐龍動物化石羣與四川自貢中侏羅世晚期恐龍動物化石羣之間的演化空白,銜接起亞洲侏羅紀恐龍演化史的關鍵一環。

-世界最大的侏羅紀單體恐龍化石牆-

一切的起點,源於一位小夥子在普安鄉老君村發現疑似恐龍化石的粗壯“骨頭”。經多年研究發掘,形成了長約150米,高6至10米,面積達1320平方米的恐龍化石牆,牆面近5000塊化石以原始埋藏姿態鑲嵌於岩層中,是世界上最大的侏羅紀單體恐龍化石牆。

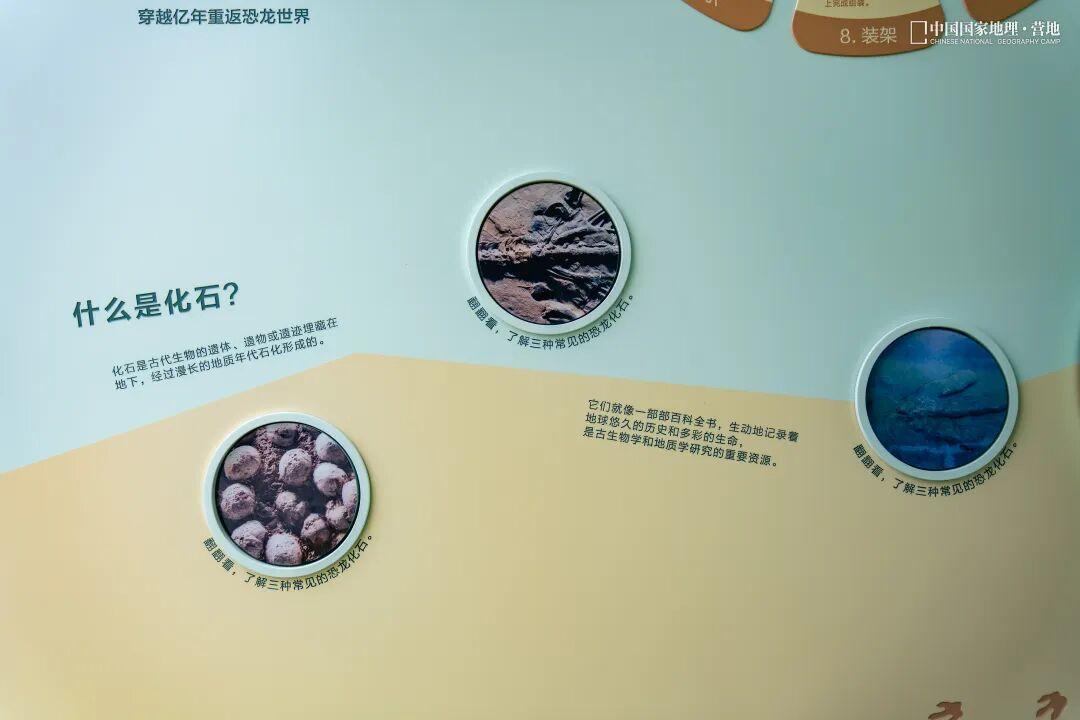

驛站通過五個互動圓盤,精煉地概括了雲陽恐龍的五大特點:320平方米化石牆及近5000塊化石集中展示的震撼、化石羣橫跨侏羅紀的時代意義、罕見埋藏奇觀所揭示的古環境信息,以及作爲新物種寶庫的持續科研價值。

-雲陽恐龍化石羣形成記-

驛站內一個生動的互動轉筒,娓娓道來這片化石羣的形成故事。

約2.05億年前,印支運動進入晚期 ,四川盆地抬升,海水退去,形成浩瀚的古巴蜀湖。至1.8-1.6億年前,雲陽作爲湖緣地帶,植被茂盛,恐龍繁盛。然而,突如其來的自然災害(如泥石流或特大洪水等)導致了集羣死亡。它們的遺骸隨河流匯入湖泊三角洲,因水流減緩而沉積下來。在漫長的地質年代裏,地殼持續沉降,上覆沉積物不斷加厚,經過億萬年的壓實、石化與地質運動,最終將這場遠古生命演變封印爲今天我們看到的不朽史詩。

PART 03

深入侏羅紀世界的生命圖景

理解雲陽恐龍化石羣,首先需要一張穿越時空的“門票”——地質年代表。驛站內,遊客拉開展板,便能清晰地看到雲陽恐龍主要生活的中生代侏羅紀地層在地球歷史長河中的位置。這張“地球日曆”是理解一切恐龍故事的起點。

中生代,這裏氣候溫暖溼潤,生態環境優渥,是恐龍宜居的樂園。驛站中央,一棵“重慶恐龍家族樹”以直觀的方式,展現了恐龍的親緣關係。古生物學家根據骨盆結構,將恐龍劃分爲蜥臀目和鳥臀目兩大類。驛站精心設計了這兩類恐龍的半浮雕骨盆模型,遊客伸手觸摸,便能從最根本的骨骼特徵上,感受演化之路的分歧。

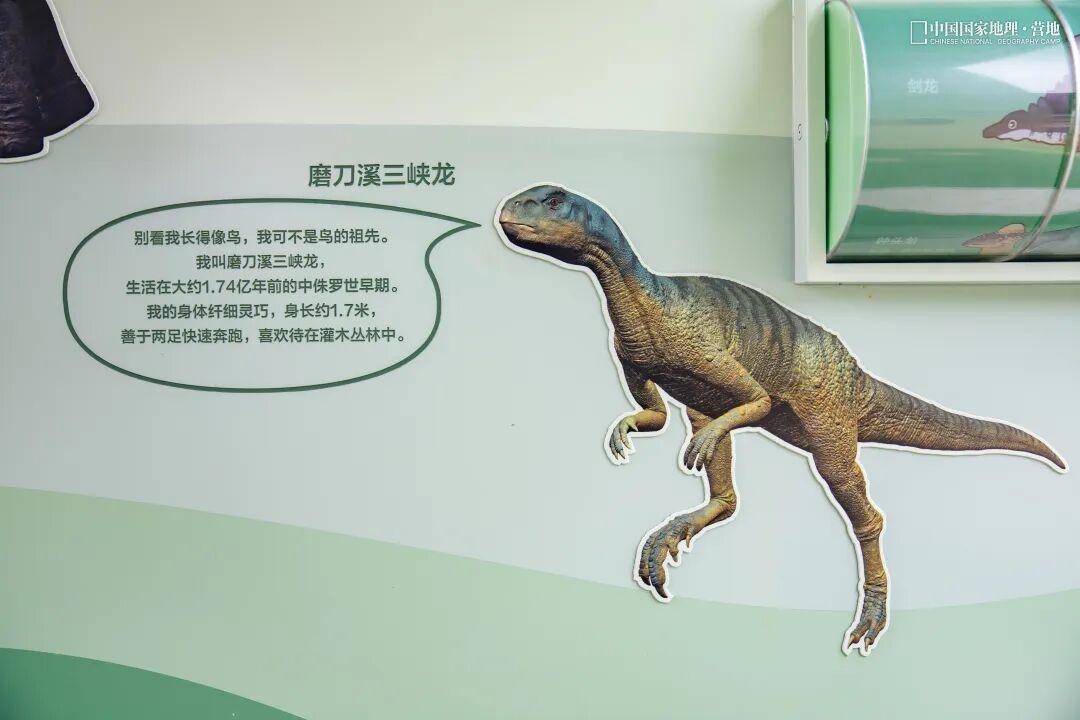

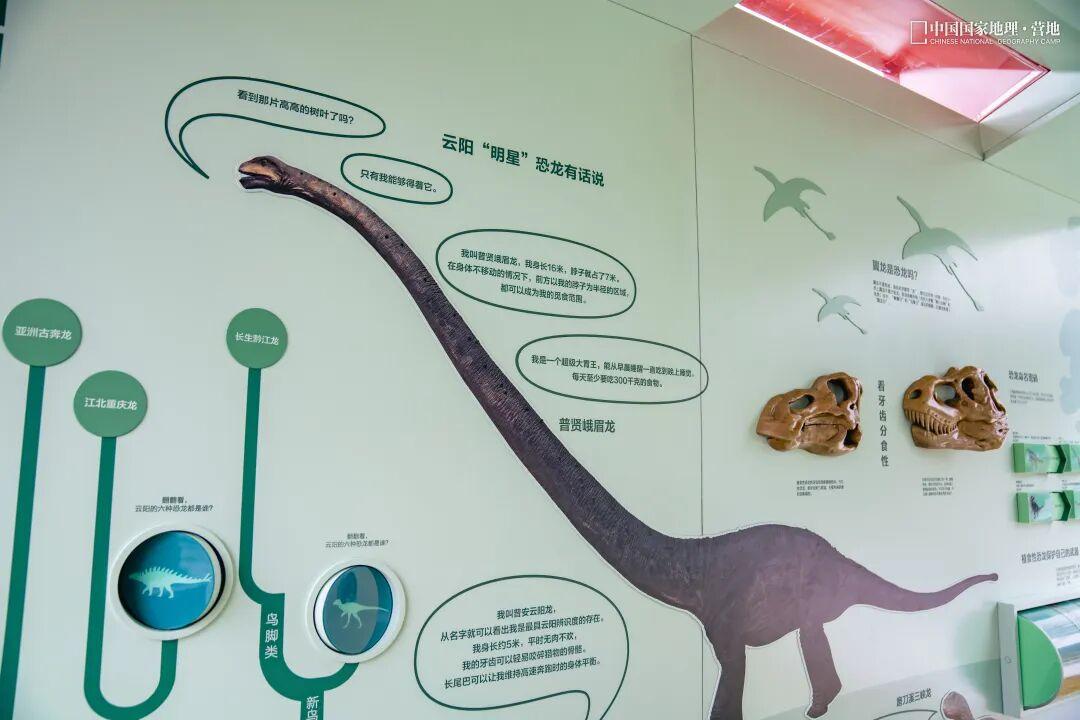

爲了讓大家結識雲陽的“本土明星”,驛站設置了六塊互動翻板。一面是神祕的恐龍剪影,另一面則揭示了它們的“身份信息”。其中三位“明星”還擁有生動的擬人化“自我介紹”:

磨刀溪三峽龍以靈巧著稱:“別看我長得像鳥,我可不是鳥的祖先。我身體纖細,身長約1.7米,善於兩足快速奔跑,喜歡待在灌木叢林中。”

普賢峨眉龍是溫柔的巨人:“看到那片高高的樹葉了嗎?只有我能夠得着它。我身長16米,脖子就佔了7米……我是一個超級大胃王,能從早晨睡醒一直喫到晚上睡覺,每天至少要喫300千克的食物。”

普安雲陽龍則展現出獵食者的鋒芒:“從名字就可以看出我是最具雲陽辨識度的存在。我身長約5.5米,平時無肉不歡,我的牙齒就像一臺切割機,能輕易咬碎獵物的骨骼。長尾巴可以讓我在高速奔跑時維持身體平衡。”

通過這些擬人化、趣味性的表述,冰冷的化石被賦予了鮮活的性格,拉近了遠古生命與現代遊客的距離。

PART 04

數字科技“復活”史前巨獸

驛站的交互式數字屏幕,承載着高新的科技與古老的記憶,集趣味性、科普性與互動性於一體,爲遊客打造了一場沉浸式的穿越之旅。

團隊基於出土化石的一手研究數據進行結構模擬,運用數字孿生技術對這些恐龍進行高精度復原。

整個交互體驗被精心設計爲三個環環相扣的模塊:

在“雲陽恐龍探祕” 模塊,普安雲陽龍、磨刀溪三峽龍等六位“雲陽明星”以鮮活的姿態集體亮相。通過3D骨骼綁定技術,它們不再是僵硬的模型,而是能夠站立、行走、甚至環視四周的動態生命。

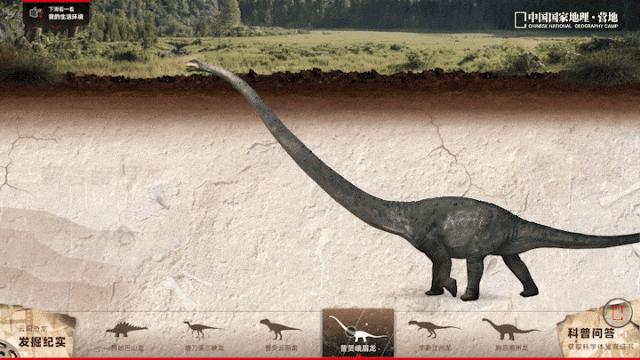

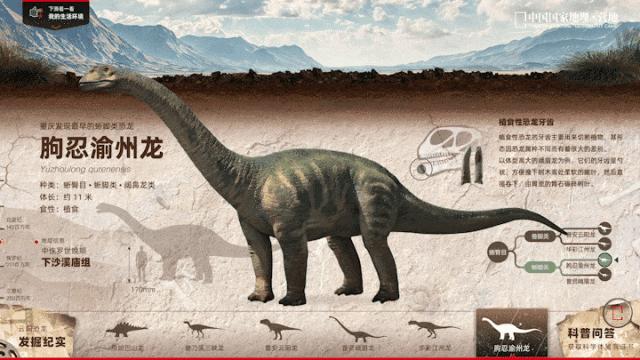

當普賢峨眉龍緩緩擺動它那7米長的脖頸,當磨刀溪三峽龍在灌木叢中機警地張望,配合模擬的原始棲息環境與環繞聲效,觀衆瞬間便被帶入一個沉浸式的侏羅紀世界,同時還能在“主題頁面”和“生境頁面”兩種模式中切換,在主題頁面中,可系統查閱每種恐龍的生存時期、精確的體徵數據及其專屬特點。

切換到生境頁面,則彷彿步入一場遠古探險,通過點擊場景中的互動點,可以逐一發現這六種恐龍迥異的生活習性與生存策略,實現從“認識它”到“理解它”的深度跨越。

“發掘紀實視頻”,完整記錄了雲陽恐龍從發現到發掘的全過程。這不僅僅是一部工作記錄,更生動闡述了雲陽恐龍化石羣爲何能填補世界恐龍演化史的空白,及其無可替代的科研地位。

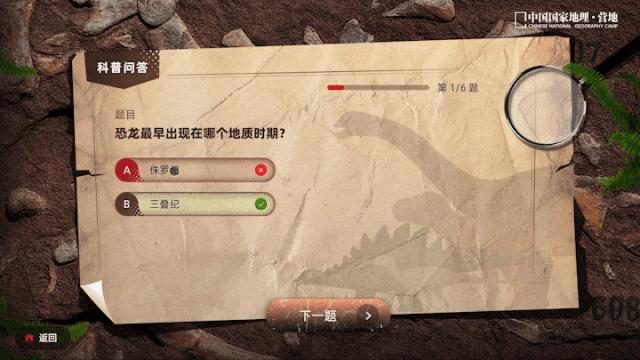

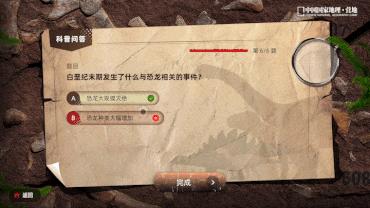

在汲取了充足的知識養分後,“科普問答”模塊便是一個寓教於樂的檢驗場。它以驛站內展示的各類知識爲題庫,通過趣味性的觸控答題挑戰,引導遊客回顧與思考。成功通過考驗的遊客,將獲得“中國國家地理科學體驗官”證書,讓科普學習的過程變得充滿成就感,真正實現了“在探索中游玩,在遊玩中學習”的初衷。

中國國家地理雲陽恐龍自然驛站

以科學的內核、人文的表達和藝術的呈現

將一座世界級的地質公園

“微縮”於方寸之間

它超越了傳統展陳的界限

通過物理互動、數字技術等創新手法

讓沉睡的化石“開口說話”

爲公衆打開了一扇理解地球歷史的全新窗口

通過對雲陽獨特資源的深度挖掘與呈現

以科學和美學賦能地方文旅

豐富了鐵路旅遊的產品內涵

標誌着雲陽

在世界地質公園體驗轉化的道路上

進入科學與人文交織的嶄新階段

讓旅途時光亦能收穫

對生命奇蹟與自然偉力的

敬畏與啓迪

總策劃:郭穎謙

產品策略:格子

實施統籌:曲冰

項目策劃:藝方、程飛

項目管理:趙屾、楊婷

撰文:淺嚴

攝影:雨林

編輯:程飛

手繪:小銘