北極河流集體變 “橙”,重金屬含量逼近工業廢水,這場災難無法逆轉?

地球是一個奇蹟

環境|美國

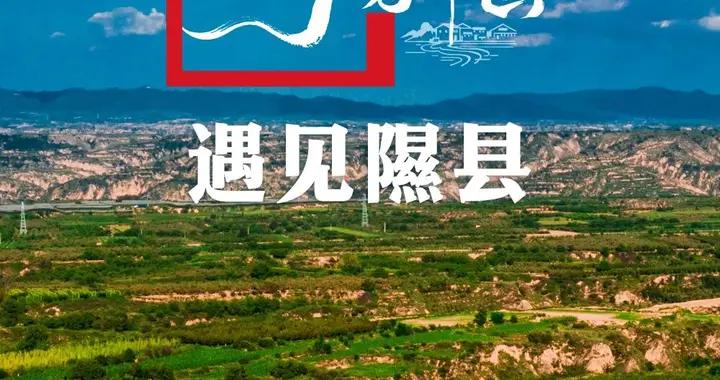

圖克帕赫萊裏克溪(Tukpahlearick Creek)是阿拉斯加偏遠地區衆多溪流之一,這條溪流近期已變成鮮豔的橙色。| 國家地理圖片集

2019年夏天,生態學家帕特里克·沙利文(Patrick Sullivan)與一名飛行員一同駕機,在美國阿拉斯加州北部布魯克斯山脈的狹窄山谷間穿行,一路蜿蜒朝着偏遠的薩爾蒙河(Salmon River)源頭飛去。

沙利文本是爲研究樹木向苔原地帶緩慢蔓延的現象——這正是氣候變化加速的信號,卻沒料到很快就發現了一件遠比這更令人震驚的事。

他原本以爲會見到一條清澈凜冽的河道,水中散落着藍綠色水潭,爲此甚至特意帶上了釣魚竿。可當眼前出現渾濁的河水,河岸還被染成熒光橙色時,沙利文着實喫了一驚。“那模樣簡直像污水,”他回憶道。

研究團隊完成採樣後,乘坐馱包筏向下遊劃去,可這片渾濁的橘色水域卻始終綿延不絕。沿河途中,他們接連看到幾隻瘦弱不堪的熊。在一處靜謐的回水灣,一隻格外瘦削的熊悄悄靠近,深色的眼睛死死盯着他們,那眼神讓沙利文心裏直髮緊。

他不由得猜想,河流環境惡化或許導致了魚類數量減少,進而讓熊的食物來源變得匱乏。“我當時就覺得,我們眼前所見的,正是生態系統崩潰的一個縮影,”他說道。 在之後的一次考察中,沙利文采集了水樣,結果發現其中鐵與鎘、鋁等重金屬的濃度高得反常,部分樣本里還檢測出了鋅。

直到這時他才意識到,問題遠不止薩爾蒙河一處:叢林飛行員反饋,該地區數十條河流都出現了同樣的鏽色,波及範圍差不多有內布拉斯加州那麼大。如今,全球各地的研究人員也紛紛開始記錄永久凍土周邊水道的類似變化。

羅曼・戴爾(Roman Dial) 是阿拉斯加太平洋大學的生物學教授,他正穿行在圖克帕赫萊裏克一條水流平緩的支流中。| 國家地理圖片集

pH試紙檢測顯示,這片水域的pH值約爲2至3,呈酸性。在河流、湖泊和溼地中,大多數物種無法在過酸的水環境中生存——通常當pH值低於5時就難以存活。| 國家地理圖片集

一名科學家正在檢測這片亮橙色水域的pH值。| 國家地理圖片集

北極變暖:那些可預見與始料未及的改變

環境科學家早已預判到北極變暖會引發一系列變化——比如物種遷移棲息地、林線向北推進,海狸、駝鹿等動物出現在此前從未涉足的區域。但沙利文表示,河流變“鏽”這件事,“即便對一直緊盯這類議題的科學家來說,也完全是個意外”。

自首次發現這一現象後,沙利文與同事們一步步梳理出了北極河流呈橙色的原因。他們的研究結果不僅讓人們擔憂:這種轉變可能會給本就生存艱難的北極野生動物帶來更大壓力,還會污染阿拉斯加社區賴以生存的水源。

更讓人不安的是,這背後還藏着一種深層恐懼——眼看着一個完整的生態系統漸漸分崩離析。

凍土消融,金屬隨之滲出

沙利文的首要任務之一,就是找出導致河水變色的污染物。阿拉斯加北部廣袤的土地上,遍佈着一類特殊的岩石:它們最初是遠古海洋底部的頁岩與沉積物,經過漫長歲月,在細菌作用下轉化成了黃鐵礦,這種礦物裏同時含有鐵和硫元素。

數千年來,這些礦藏一直被永久凍土層牢牢鎖住,與空氣和水分徹底隔絕。可隨着凍土不斷升溫,底下的基岩逐漸暴露,一場破壞性的化學反應就此開始:先是釋放出硫酸,再將鐵氧化,最終形成一種有毒的橙色混合物,順着河流向下游擴散數英里之遠。

加州大學河濱分校的生物地球化學家蒂莫西·萊昂斯(Timothy Lyons) ,在安克雷奇大學首次接觸到沙利文的研究時,立刻察覺這一過程與酸性礦山排水現象極爲相似。

這種反應在礦山附近很常見:含硫化物的岩石一旦接觸到水和氧氣,就會產生酸性物質,進而溶解重金屬。但礦山裏的這類污染往往集中在特定區域,方便監測和控制。可換到野外河流的場景下,萊昂斯解釋道,“除了遏制氣候變化,我們實在別無他法”。

2023年,沙利文與萊昂斯帶領一支大型野外考察隊重返布魯克斯山脈,想要更深入地探究含金屬徑流帶來的影響。“我們親眼看到河岸在不停往外滲鐵,”萊昂斯回憶起當時的場景,鏽色的黏液不斷滲入水中,“那模樣簡直像鼻涕。”他們的檢測結果顯示,河水中溶解態金屬的含量已逼近工業廢水的水平。

如今,北極水道的變化正讓人憂心忡忡:布魯克斯山脈已有超過75條河流近期變成了橙色,薩爾蒙河的金屬濃度更是達到了對水生生物有毒的程度。沙利文補充說,更糟糕的是,他們還在苔原地帶發現了500多處酸性滲漏點,礦物正從這些地方持續滲入周邊溼地。

這會導致水體pH值下降、毒性增強、微生物羣落改變,進而破壞魚類及其他無脊椎動物的生長與生存環境。在近期發表於《美國國家科學院院刊》的一篇論文中,研究人員明確指出,受此影響,河流中的魚類棲息地已嚴重退化。

“我們的研究結果或許能解釋近期大麻哈魚數量驟減的現象——這種魚對當地居民來說,是至關重要的生存食物,”沙利文說道。這也印證了他當初對那隻瘦熊的猜測,那隻熊眼中的飢餓感,始終在他腦海裏揮之不去。

科學家們正在考察一處區域:永久凍土消融後,富含黃鐵礦的基岩暴露在含氧水中——這一現象很可能是數千年來首次出現。| 國家地理圖片集

北極正以意想不到的方式蛻變

瑞典于默奧大學的分子地球化學家讓-弗朗索瓦·布瓦利(Jean-François Boily)並未參與這項研究,但他表示,該研究爲理解北極在短時間內的快速變化提供了重要線索。科學家們或許正在見證一個全新的、令人擔憂的反饋循環,而這一循環還有可能持續加速。

這一切的源頭,依然是凍土。在近期發表的一篇論文中,布瓦利的團隊發現,礦物在冰中的溶解效率竟然比在液態水中更高——這一發現徹底顛覆了以往的認知。當水結冰時,鐵化合物等溶解物質會被排出冰晶結構,濃縮到微晶之間的微小液囊中。

這一過程會顯著提升水體的酸度,而且每當地面經歷一次凍結,就會有新的礦物被重新濃縮。隨着氣候變化加劇了凍融循環的頻率,這可能會觸發一個惡性循環,進一步推高河流的酸度。“更關鍵的是,這一切都是不可逆的,”布瓦利強調。一旦這些礦物溶解,整個過程就很難逆轉,因爲原始礦藏的形成需要漫長時間,無法快速再生。

“一旦啓動,就會一直持續下去。” 這並非阿拉斯加獨有的問題:在與布魯克斯山脈接壤的加拿大西部,研究人員也記錄到了這種標誌性的橙色;科羅拉多州的永久凍土區、歐洲阿爾卑斯山的山間池塘,甚至祕魯融化冰川的下游水域,都檢測出了相應的高金屬濃度。

這處酸性滲漏點正持續向下方溪流中沉積礦物。| 國家地理圖片集

研究人員推測,類似的過程可能正在全球其他地區發生,但目前其全球範圍的完整影響還尚不明確。布瓦利表示,在瑞典各地,科學家們已發現鐵的遷移活動在不斷加劇。他解釋道,在整個北半球,水體“褐化”現象正在減緩生物生長速度、引發有毒藻類爆發、破壞生態系統平衡。

“那些我們肉眼看不見的變化,和那些一眼就能注意到的橙色河流同樣重要,”布瓦利說道,他還提到了氣候變化對全球水道造成的諸多影響。

但截至目前,研究人員仍處於記錄河流“生鏽”問題的階段,許多潛在後果纔剛剛開始顯現。對於那些依賴這些河流獲取飲用水和食物的阿拉斯加社區來說,相關的關鍵信息卻一直難以獲取。

基瓦利納鎮的飲用水取自烏利克河,而該河下游恰好存在多處酸性滲漏點。該鎮向國家地理透露,部落行政官至今仍未意識到這個問題。傳統的污染處理方法不僅成本高昂,而且僅對單一污染源有效。

就在幾百英里之外,薩爾蒙河流域長期以來都以其原始完整的荒野風貌而聞名。1975年,《紐約客》作家約翰·麥克菲(John McPhee)在沿河旅行時,曾形容這裏的水是“我見過的最清澈、最純淨的流水”。

正如生態學家亞歷克斯·休倫(Alex Huron)近期在《美國國家科學院院刊》上撰文所指出的,儘管薩爾蒙河本身並未受到阿拉斯加北坡油氣開發的直接影響,但化石燃料燃燒引發的化學反應,最終造成的破壞可能比輸油管道泄漏還要嚴重。

他在文中寫道,這是一個不祥的預兆,“預示着隨着全球變暖持續推進,還會有更多隱蔽且持續的環境變化等待我們發現”。 正如萊昂斯所警示的那樣:“面對即將到來的後果,目前沒有人能置身事外,也沒有人能倖免於難。”

撰文:Lois Parshley

攝影:Taylor Roades

編譯:Arvin

版式設計:錢思琦

點點,謝謝關注。

伸出小手