獨家:抹香鯨交流存在類人“元音”

地球是一個奇蹟

物種|全球

一羣抹香鯨(Physeter macrocephalus)在印度洋裏齊頭並進。多年以來,鯨語翻譯計劃(Project CETI)研究人員一直致力於破解它們的交流方式。|攝影:TONY WU, NATURE PICTURE LIBRARY

座頭鯨的曲調是那樣優美,曾成爲一代小寶貝的搖籃曲,也引燃了一場保護座頭鯨免於滅絕的全球運動。抹香鯨的聲音則遠沒有那麼動聽。它們斷續而有力的咔嗒聲,讓人聯想到大拇指甲刮過金屬梳齒的聲音,又彷彿一臺水下手提鑽。然而音樂性的不足被交流深度彌補了回來。科學家越來越意識到,抹香鯨擁有動物界最精妙複雜的交流系統之一。

最新研究顯示,抹香鯨發聲中的要素與人類元音機制的相似性令人着迷,它們的交流比此前所想更加複雜和精妙。這一突破性的發現還有位意想不到的助力資源:大象。

這項上週在《開放認知》(Open Mind)期刊發表的元音研究,是加州大學伯克利分校語言學家加斯帕·貝古什(Gašper Beguš)團隊的成果。加斯帕·貝古什同時也是鯨語翻譯計劃(Project CETI,一項多學科抹香鯨交流翻譯倡議)的成員。過去五年,CETI項目記錄了加勒比海多米尼克近海上百頭鯨類的生活,聚焦地球上最神祕的生物之一——抹香鯨,得出了有關其交流的驚人洞察。項目團隊希望,這項工作可以激發一場新的保護浪潮,爲該物種帶去更好的保護。

貝古什說,“‘元音’發現說”起源於大象研究專家邁克爾·帕爾多(Michael Pardo)和喬伊·普爾(Joyce Poole)兩年前的一次對談,談話由CETI組辦,爲貝古什重構抹香鯨發聲研究方法提供了幫助。帕爾多提到,當大象聽到自己的名字,它們有時會等上幾分鐘,然後作出回應。帕爾多告訴聽衆:“它們不完全像我們那樣即時響應。”貝古什隨即好奇:在對時間的體驗上,比起人類,鯨類是否與大象更爲相似?鯨類是世界上最大的動物。它們擁有14—16個月的漫長孕期、撫養幼崽長達2年(最高8年),活得也很久(壽命大約70年)。在大海深處,它們的心臟一分鐘僅跳動2次。或許,它們的交流也同樣緩慢?

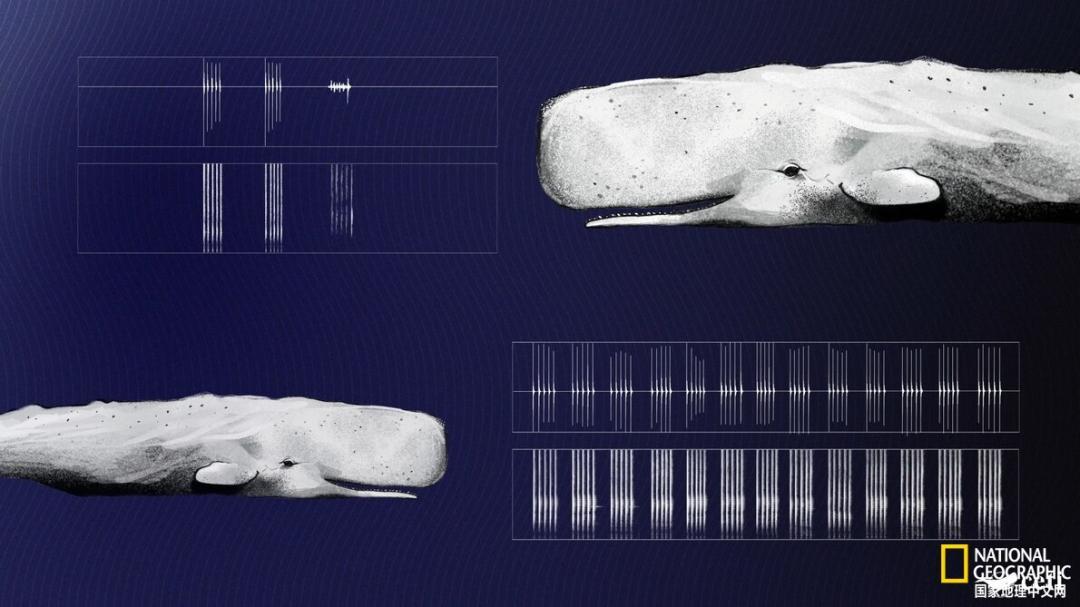

爲了解答這個問題,貝古什與團隊對CETI鯨類生物學家、國家地理學會探險家謝恩·格羅(Shane Gero)採集的一千多條錄音深入鑽研。他們引入了一套量身定製的機器學習模型,它爲人類研究員指出哪些發聲可能會引起興趣,團隊再就這些聲音仔細分析。鯨類交流由被稱爲“尾聲”(codas)的聲型組成。當他們將鯨類音頻提速,使之更符合人類交流節奏,貝古什團隊聽到了某些新的事物。

常速尾聲聽起來就像兩種咔嗒聲的簡單序列。然而,加速播放錄音時,貝古什得以從尾聲中聽出一種新的聲音特質,有點類似人類語音中的元音。“表面上,它們的咔嗒聲與我們的元音聽起來毫無干係,”貝古什說,“但如果消除間隔的沉默,讓咔嗒聲連接得更快,那些聲型就開始有點接近我們的元音了。”

貝古什及團隊找出了抹香鯨使用的兩種元音,類似於“a”和“i”。貝古什認爲,進一步分析或許還能揭曉更多。“元音”極大豐富了尾聲嵌合含義的方式和靈活性,人類也正是依靠元音,才得以創造近乎無限的發聲組合。相似處不止這一點——儘管鯨類不會“開口講話”,但其製造元音的生理結構與人類驚人相似。它們頭部有一組用於精準控制聲音的聲脣和氣囊,其原理與我們改換口型發出元音“a”或“i”不無相似。

通過調速鯨類發聲錄音,使之更符合人類語音節奏,CETI研究人員發現,這些動物發出了類似元音的聲音

團隊在尾聲中還找到了一些變量,他們稱之爲“雙元音”,以此描述語音當中,一個元音滑向另一個的發聲方式,就像英語口語“boy”一詞的念法(又或者漢語中的“愛”)。雙元音的存在表明,抹香鯨的咔嗒聲絕非只有兩種,相反,它們更像一種連續調節的變量,變化廣泛,所取每一種都是特意爲之,而且很可能充滿意義。貝古什評價尾聲體系:“它乾淨、鋒利、準確,我從未見過如此規整且似乎頗具含義的結構。”

這篇元音研究是在CETI項目繪製抹香鯨發聲細節的早期成果上發展而來的。去年,麻省理工學者與CETI合作在《自然-通訊》(Nature Communications)發表論文,運用音樂術語描述抹香鯨尾聲的四種新特性:速度、節奏、彈性節拍和裝飾音。這些層面的細微差異構成了不同尾聲的“語音字母表”。研究人員分析了大約9000條錄音,將鯨語曲庫由已知的21段尾聲拓展到了156段以上。更龐大的尾聲庫意味着抹香鯨的表達還有更大潛力。

CETI創始人兼負責人、國家地理探險家戴維·格雷伯(David Gruber)說,類元音鯨聲的最新發現“掀翻了天花板,讓我們對鯨聲之複雜與精妙的瞭解再上一層樓,這是過去不曾知曉的方面。”

目前爲止,CETI尚未嘗試爲任何一段尾聲賦予語義。理解抹香鯨彼此間的表達,仍然可望而不可及。做到這一點,不僅需要更多數據與算力支撐,還需要對伴隨交流發生的抹香鯨行爲有更全面的認識。

“把一種動物的行爲放在其他物種背景下思考,是非常重要的。”貝古什的同事、波士頓大學比較認知學教授艾琳·佩帕博格(Irene Pepperberg)說。佩帕博格長達30年的非洲灰鸚鵡亞歷克斯認知及交流能力研究十分出名。她曾如此描述早期研究遇到的挑戰:“面對任何這樣一種交流體系,那(比較研究)都是接下來必須探討的問題。在剛開始着手時,我們以爲:‘我們能聽懂鳥鳴,只要錄下來,然後看看它在鳴唱什麼。’而那只是瞭解其交流體系的第一步,這東西遠比我們設想的複雜多了。”

貝古什與CETI的新研究繼往開來,基於幾十年的研究積累,發展出對抹香鯨交流的進一步認識。這些高度社會化的哺乳動物以緊密聯繫的氏族爲單位,共同打獵、休憩、養育幼崽。所有抹香鯨都從族羣那兒學習尾聲交流;幼鯨咿呀學語數年,才能用咔嗒聲表達含義。不同地點的氏族有不同的方言,每個族羣都有表明身份的獨特尾聲。有這樣高超的社會化水平,能進行復雜交流也就不足爲怪了。話雖如此,要徹底破解全部咔嗒聲的語義密碼,我們依然前路漫漫。

撰文:Camille Bromley

編譯:綠酒

校對:錢思琦

版式設計:錢思琦

點點,謝謝關注。

伸出小手