幾乎人人都得過的病毒,竟然能誘發紅斑狼瘡?斯坦福研究揭開數十年謎團

地球是一個奇蹟

科技|全球

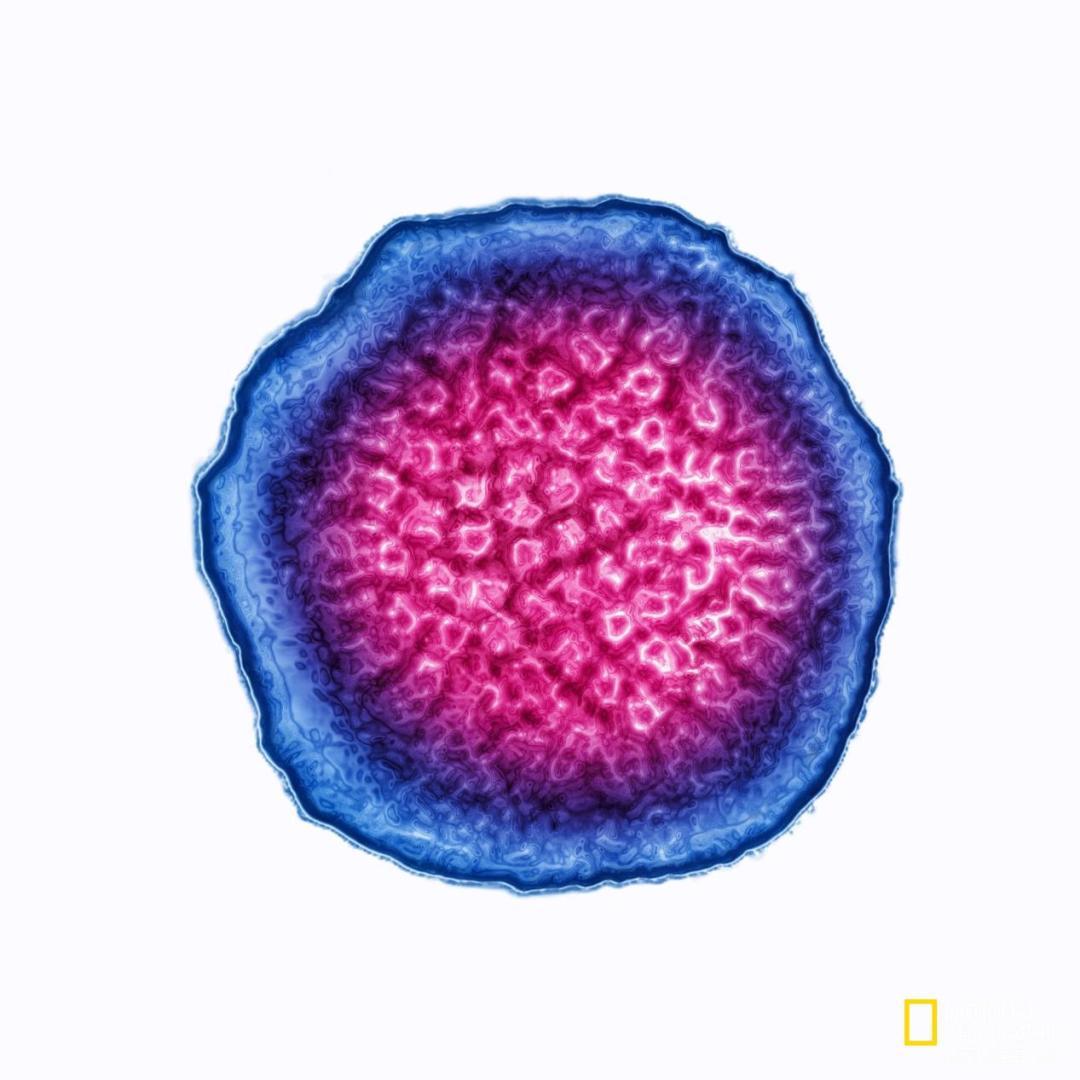

這張彩色透射電子顯微鏡圖像顯示的是愛潑斯坦-巴爾病毒(EBV)。幾乎每個人都是這種病毒的攜帶者,新研究表明,它可能通過改變關鍵免疫細胞,誘發狼瘡。|國家地理圖片集

數十年來,科學家一直懷疑,大多數人在兒童時期感染的一種常見病毒,日後可能誘發狼瘡——這是一種慢性自身免疫性疾病,幾乎能損害人體所有器官系統。但此前,兩者之間的確切關聯始終不明確。

如今,斯坦福大學的一項新研究,給出了迄今爲止最清晰的解釋之一。研究結果揭示,愛潑斯坦-巴爾病毒(Epstein-Barr virus, EBV)會通過劫持人體免疫系統,在易感人羣中誘發狼瘡。

該研究的資深作者、斯坦福大學免疫學與風溼病學教授威廉·羅賓遜(William Robinson)表示:“在全球範圍內,約95%的成年人曾感染過EBV,這意味着我們幾乎所有人都是這種病毒的攜帶者。” 已知EBV會在人體B細胞(負責產生抗體的免疫細胞)中長期潛伏。

通常情況下,它在初次感染後會處於休眠狀態,但11月12日發表於《科學轉化醫學》(Science Translational Medicine)的這項研究發現, EBV有時會被重新激活,並對這些B細胞進行重編程,進而引發驅動狼瘡的連鎖反應。

什麼是狼瘡?

狼瘡的正式名稱爲系統性紅斑狼瘡,是一種慢性自身免疫性疾病。患上這種病後,免疫系統會錯誤地攻擊人體自身的器官和組織。羅賓遜介紹:“它可能影響關節、皮膚、腎臟、血細胞和大腦。”

據估算,美國約有150萬人、全球至少有500萬人受這種疾病困擾,且女性患病比例遠高於男性。 狼瘡的症狀差異很大,但常見症狀包括疲勞、關節疼痛、腫脹和皮疹。病情較嚴重時,還可能引發腎臟、肺部、心臟或中樞神經系統炎症。

該研究的主要作者、斯坦福大學免疫學家兼風溼病學家沙迪·尤尼斯(Shady Younis)指出:“狼瘡可能導致永久性器官損傷、殘疾,甚至會增加早逝風險。”

新研究的核心發現

儘管研究已持續數十年,但科學家仍未完全弄清楚狼瘡的誘發因素,也不明確遺傳風險與環境因素(包括病毒感染)之間如何相互作用。

爲了釐清EBV在狼瘡發病中的作用,羅賓遜及其團隊收集了11名狼瘡患者和10名健康志願者的血液樣本。他們運用自主研發的專用單細胞測序技術,分析了超過30萬個單個B細胞的全部遺傳物質,以此確定哪些細胞攜帶EBV。

這項新技術能夠在大量健康細胞中找到罕見的受感染細胞——這是以往技術無法做到的。隨後,研究團隊對受感染細胞進行定量分析,研究EBV靶向的細胞亞羣,並觀察病毒對這些細胞的改造方式。

研究結果令人震驚:狼瘡患者體內受EBV感染的B細胞數量,約爲健康人羣的25倍。更關鍵的是,EBV特別傾向於感染“自身反應性”B細胞——這類細胞正是最容易錯誤攻擊人體自身組織的細胞。

尤尼斯表示:“它專門瞄準並增強那些會誘發狼瘡的B細胞。” EBV進入這些細胞後,會激活與慢性炎症和自身免疫相關的病毒基因及免疫通路,本質上是把自身反應性B細胞變成了“樞紐”,不斷放大狼瘡的發病活動。

尤尼斯認爲,這些發現爲“一種極爲常見的病毒如何導致一種相對罕見卻極具破壞性的自身免疫性疾病”,提供了迄今爲止最有力的機制解釋。

未參與這項研究的馬薩諸塞州布萊根婦女醫院風溼病學家兼免疫學家迪帕克·拉奧(Deepak Rao)評價:“這篇論文出色地梳理出EBV感染B細胞與狼瘡之間潛在的機制關聯,還揭示了科學家此前無法追蹤的免疫通路。” 不過,這項研究也存在侷限性。

研究團隊主要分析了血液中循環的B細胞,而非腎臟等器官中駐留的B細胞——而腎臟等器官往往是狼瘡造成最嚴重損傷的部位。

此外,儘管研究結果有力證明EBV感染的自身反應性B細胞與狼瘡發病存在因果關係,但羅賓遜強調,還需要更多研究來解答:爲何只有部分EBV攜帶者會患上狼瘡,其他人卻不會?遺傳或環境因素又會如何進一步影響患病風險?

科學研究的未來方向

除了破解這一長期未解的謎團,該研究還爲狼瘡的預防、診斷和治療帶來了新可能。

在預防領域,羅賓遜表示:“我們的發現進一步說明,EBV疫苗和抗病毒策略有望成爲重要工具——不僅能預防EBV感染,還能預防與EBV相關的自身免疫性疾病。”這一結論意義重大,因爲目前已有多種EBV疫苗進入早期臨牀試驗階段,未來或許能通過預防EBV感染,降低人們患狼瘡的風險。

這項研究還有望優化狼瘡的診斷方式。檢測受EBV感染的自身反應性B細胞,或是它們留下的分子痕跡,既能幫助識別狼瘡高風險人羣,也能明確導致個別患者發病的具體原因。 但最令人振奮的,或許是其在治療方面的潛在價值。

尤尼斯介紹:“這項研究指向了新的治療策略——通過工程化T細胞或雙特異性抗體等方法,精準靶向受EBV感染的B細胞,同時不損傷健康的免疫細胞。”這些靶向治療或許能補充甚至替代現有的治療手段——目前很多治療方法都是全面抑制免疫系統,而非從根源上糾正免疫功能異常。

羅賓遜指出:“現在的目標,是把這些生物學發現轉化爲更精準、更持久,且有望實現治癒的狼瘡治療方案,幫助受狼瘡困擾的患者。”

撰文:Daryl Austin

編譯:Arvin

校對:錢思琦

版式設計:錢思琦

點點,謝謝關注。

伸出小手