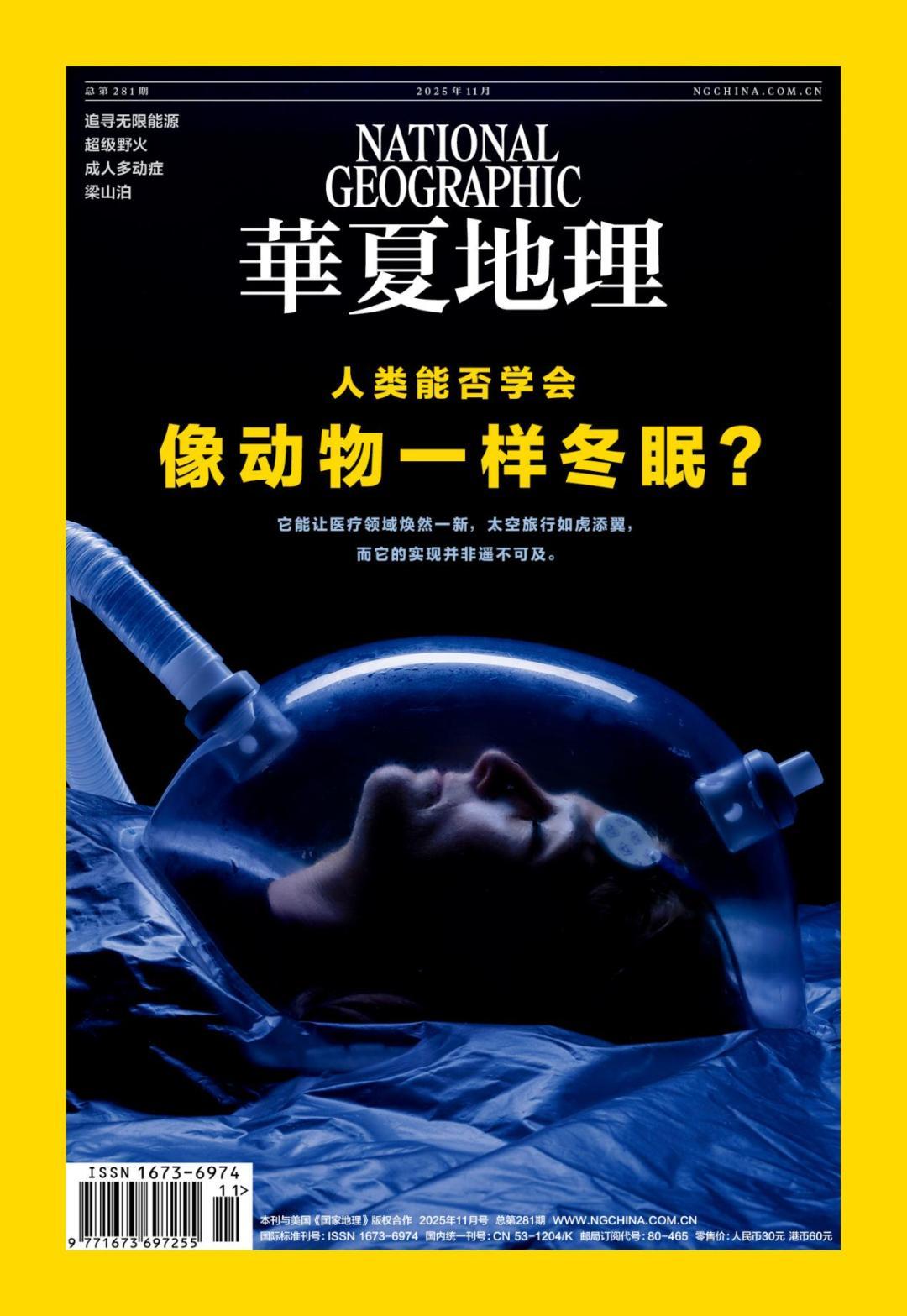

人類能否學會像動物一樣冬眠?

地球是一個奇蹟

文化|全球

卷首語·最終的夢想

撰文:本刊編輯部

擅長夢想正是人類的非凡之處。我們更樂於分享人們用創造與創新將腦海中的夢想轉化爲現實的故事。

本期雜誌展現了諸多關於人類夢想的精彩內容。關於ITER(國際熱核聚變實驗堆)的故事是這些夢想中規模最大的一個。這個位於法國南部的大型公益科研工程團結了全球幾乎所有國家的力量,經過了數十年的努力探索與建設,終於在實現熱核聚變、建造“人造太陽”的道路上取得了新的進展。在工業規模日漸龐大,環境污染與能源危機接踵而至的當下,人工可控核聚變夢想的逐步實現,也許能讓我們得以看清未來清潔能源的發展方向。

另一個精彩報道來自實驗室和野外調查。由亞當·皮奧裏帶來的這個專題將講述科學家如何構思實驗,試圖解開動物冬眠祕密的故事。

美國科羅拉多州立大學正在研究十三條紋地松鼠,想了解它是如何迅速變胖然後在冬眠時絕食的。加州大學洛杉磯分校的研究人員試圖弄明白黃腹旱獺是如何通過冬眠停止基因衰老的。阿拉斯加大學費爾班克斯分校的生物學家在觀察最極端的冬眠者北極地松鼠,它可以將體溫降低40°C存活8個月。華盛頓州大學則專注於各種身體素質最接近人的熊類,希望從它們身上學習經驗,並探索未來如何誘導人類進入冬眠狀態。這些成果可能會徹底改變我們對健康和醫學的理解,並幫助應對未來長時間太空旅行帶來的諸多挑戰。

日本攝影師石黑卓也改造了自己的照相機,專心捕捉家鄉昆蟲的種種動向。攝影師李繼保關注家鄉東平湖的變化,試圖從其前身“水滸梁山泊”開始追溯歷史的遺痕。考古學家阿龍·德特爾-沃爾夫不顧同行的無視,執意追索和研究遺傳自遠古的太平洋紋身背後的意義……這些故事,無時不在提醒我們,創造力能夠以多種形式展現,而我們每個人都擁有肆意夢想並認真付諸行動的力量。

《華夏地理》2025年11月刊精彩內容提前看

探祕人造太陽,尋獲無限清潔能源

撰文:邁克爾·芬克爾

當今世上,各方競逐正酣,皆爲駕馭核聚變那近乎無窮盡之能量。在法國南部的一座小鎮,一項規模空前的科學超級工程正以寸功累進之勢,逐步接近其終極目標:於地球之上構築一顆“人造恆星”,永解全球能源之需。

在太陽內部,核聚變發生於氫原子在極端高溫和壓力下分裂並重新融合成更重的元素之時。而在ITER,科學家計劃將類似的反應“裝入”託卡馬克裝置內,它是一座巨大的真空密閉室,將被安置在圖中的這個託卡馬克坑中。|保羅·韋爾佐內

宇宙蒼穹中,那些真正的恆星,其性至簡,一目瞭然。我們的太陽,大約形成於46億年前,源自一團成分近乎單一的雲氣——氫,宇宙中最基本、最豐富的元素。引力將這團星雲揉捏成一個巨大的旋轉球體,並持續擠壓,導致其密度和溫度急劇飆升,直至其核心溫度達到約1500萬攝氏度。

此等溫度與壓力之下,氫原子在碰撞中崩解,化作由原子碎片構成的混沌“濃湯”,是謂“等離子體”,這是繼固體、液體和氣體之後的第四種物質形態。儘管在地球上除了閃電和霓虹等外,極爲罕見,但等離子體佔據了太陽系總質量的99%以上,其中大部分以高度活躍的狀態儲存於太陽內部。

在太陽的這鍋“濃湯”中,每時每刻都有數萬億次反應發生,四個氫原子通過一系列步驟結合生成氦。由於氦需要在更高的溫度下才能實現聚變,因此可在太陽內部的狂暴環境中悠然漂浮,猶如一艘堅固的救生艇,即使身處1500萬攝氏度的高溫,也能泰然自若——而太陽中的氫儲量足以再持續製造氦長達50億年。

在每一次核聚變反應中,還會生髮另一進程。一個氦原子比四個氫原子的總和略輕,那些被釋放出來的殘餘物質充滿能量,在等離子體中橫衝直撞,逐漸向太陽表面移動,然後湧入太空。其中朝向得當者,便會爲地球帶來些許熱量和光明。

今年4月,在經歷了多年的延誤和挫折後,ITER終於迎來里程碑時刻。工作人員將託卡馬克裝置必需的九個巨型真空室模塊中的第一個部件成功吊裝就位。這些模塊相互嵌合,每個重約1350噸,都需要一套特製工具方能正確精準對位。|保羅·韋爾佐內

太陽之威力竟至於斯:其每秒產生的總能量,足以供給整個地球恣意揮霍數十萬年而不竭。而恆星成就巨能的過程,竟看似如此簡單,誘人遐思。

倘若我們能在地球上創造一個小型太陽,並利用其釋放的能量呢?那麼理論上,我們將擁有一個近乎無限的廉價清潔能源——不排放二氧化碳,並且有望遏制全球變暖和環境惡化。世界將真正得以拯救。

雖然聽起來好似天方夜譚,但在法國南部某處廣袤的建築工地上,這樣的宏圖壯舉早已悄然展開。

在那裏,對硬科學的突破和對人類深度協作的需求皆空前未有,且難以預測,而一個更加美好未來的願景正在有目共睹地照進現實。

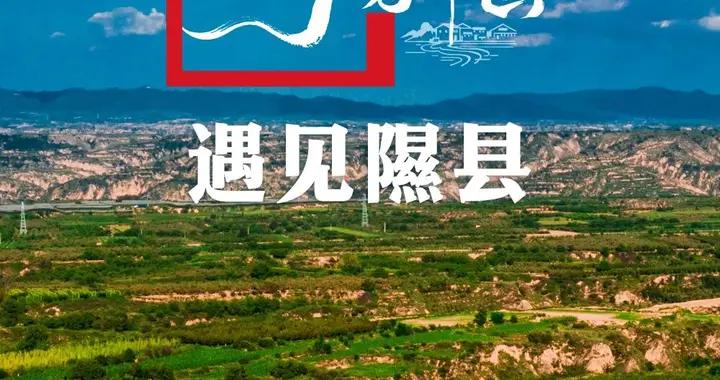

梁山泊

撰文:李繼保

從大野澤到梁山泊,從京杭大運河上的漕運“水櫃”到南北水調輸水乾線上的調蓄水庫,東平湖的歷史悠久,且演變複雜。而水泊梁山故事的代代流傳,則讓“梁山泊”不僅是一個地理名稱,更成了充滿遐想的英雄之地。

東平湖是黃河流經魯西南自然形成的大片水窪,存在於五代到元初的梁山泊之區域內。中華人民共和國成立後,東平湖開闢爲黃河滯洪區。|李繼保

有人說,故鄉是難以割捨的根。然而,對於我,故鄉卻是一個多維的時空概念,交織着複雜的情感與意象。我出生於黑龍江牡丹江市,可那兒是父輩的客鄉,之前祖輩紮根在山東梁山縣的高莊村,屬於東平湖二級湖區。

東平湖是黃河下游最大的湖泊,黃河、汶河、大運河交匯於此,既是黃河滯洪區,也是黃河補給區。1958年8月,爲保黃河安全,國家修建了東平湖水庫,包括高莊村在內的二十多萬名庫區百姓因此舉家外遷,遠走他鄉。我們家落戶在牡丹江。1963年經國務院批准,東平湖修築二級湖堤分級運用,外遷移民陸續返回湖區。

梁山素有“家家植樹,戶戶養羊”的傳統,每逢冬春農閒時節,或是集日、廟會,鬥羊比賽便會熱鬧開鑼,成爲民衆喜愛的娛樂活動。|李繼保

1980年,我告別生活了十年的牡丹江,隨父輩返鄉,又成了東平湖畔人。牡丹江收藏了我童年的印跡,東平湖銘刻着我鮮活的現實。在人類遷徙史上,東平湖移民或許微不足道,但是對於血肉鮮明的個體,卻是一記深刻的生命烙印。

這些年來,我常在兩點往復之間追尋故鄉的意義。漸漸發現,地理概念只是個藉口,鄉情所寄便是故鄉所在。於是,我站在東平湖思望着牡丹江,同時將牡丹江摺疊的歲月鋪展於東平湖。沿着東平湖,我日復一日尋找曾經失落的根,並將探尋的過程衍化爲一枚枚溫情的影像。

東平湖西岸附近早起打魚的漁民正將捕獲的魚從漁網中摘下來。東平湖水產資源豐富,孕育着鰱魚、鱅魚等四十多種經濟魚類,以及菱角、芡實等十幾種水生植物,是我國長江以北地區難得一見的水產“聚寶盆”。|李繼保

從大野澤到梁山泊,從京杭大運河上的漕運“水櫃”到南水北調輸水乾線上的調蓄水庫,東平湖的歷史悠久且演變複雜。上古時期,濟、濮二水彙集而成大野澤,《元和郡縣誌》記載其“在鉅野縣東五里,南北三百里,東西百餘里”,波及今梁山、東平、鉅野、汶上、鄆城等多地,浩瀚湯湯。歲月變遷,由於黃河多次氾濫湧入,大野澤日益淤積,澤面北移,到五代後期,形成了環繞樑山的巨浸梁山泊。

北宋時期,黃河洪水反覆灌入,湖面最盛時北到今天的東平湖,南抵鉅野,東西百餘里、南北三百里,史書稱“綿亙數百里,濟鄆數州賴其蒲魚之利”。北宋韓琦經過此地時留下了這樣的詩句:“巨澤渺無際,齋船度日撐。漁人駭鐃吹,水鳥背旗旌。蒲密遮如港,山勢遙似蓬。”

多動症:一種現代成年人也會患上的疾病

撰文:達麗爾·奧斯汀,雷娜·戈德曼等

當今有數百萬成年人被診斷患有注意力缺陷與多動障礙(ADHD)。科學如何解讀成人ADHD的病徵?它可能存在哪些風險因素?女性這一羣體又如何爲了解該病真正的機制提供了新視角?

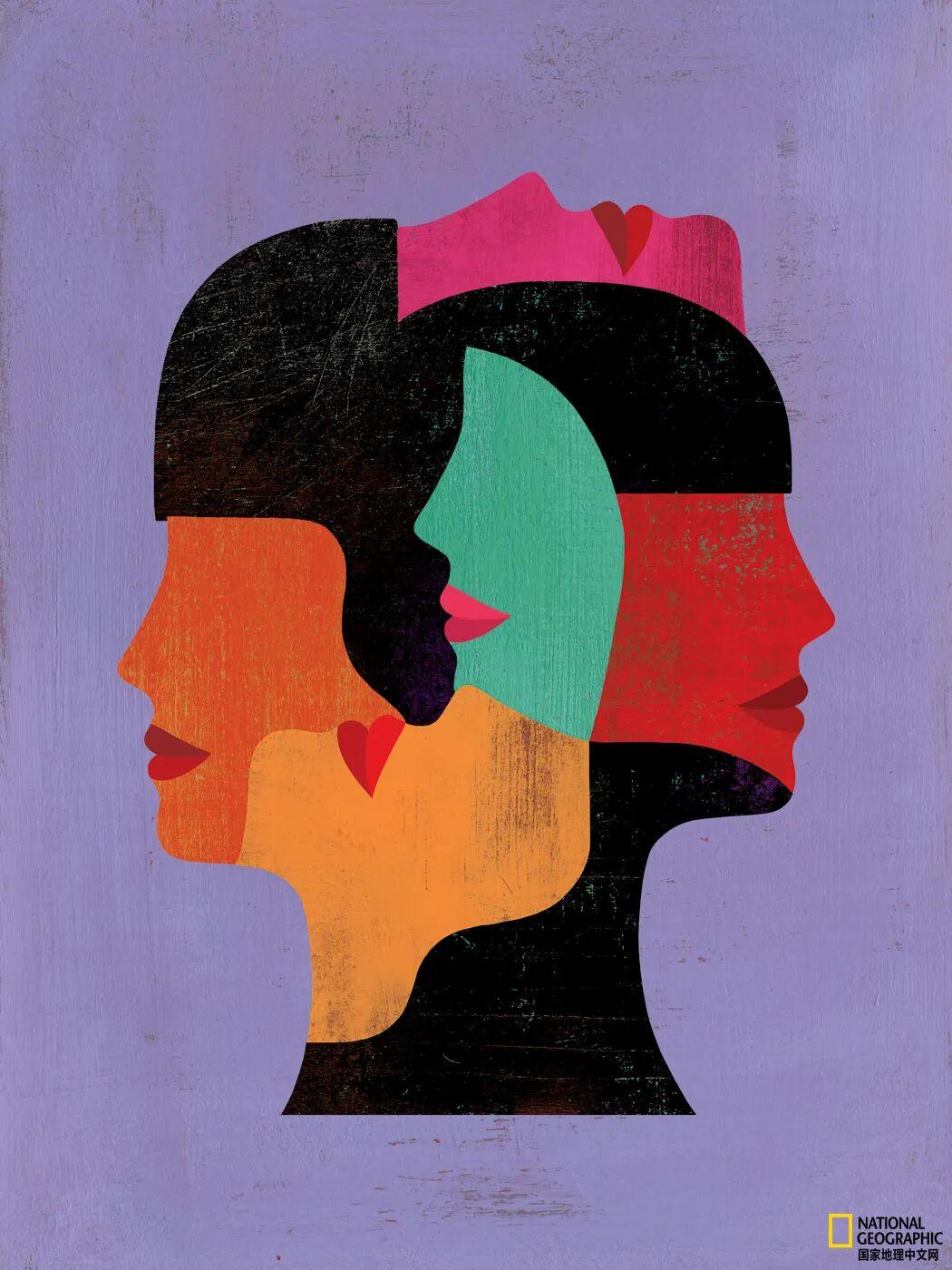

這種疾病的症狀似乎會隨着年齡的增長而發生變化,研究人員正在重新研究箇中原因,以及對於那些已經在疲於應對一團糟的生活的人來說,這又意味着什麼。|安娜·戈德亞西

成人注意力缺陷與多動障礙跟傳統認知有何不同

醫生們錯了。數十年來,許多精神病學家認爲,患有ADHD的兒童長大後就會不治而愈。然而新的證據揭示了一個不一樣的真相。目前美國約有700萬名兒童被診斷患有ADHD,但美國疾病控制中心最近的一項調查顯示,有1550萬美國成年人也患有此病。事實上,約有一半的確診患者爲成年人。

ADHD患者一般難以集中注意力,也無法持續工作。他們可能會感到坐立不安、話癆、衝動之下打斷他人說話,或者在排隊等候時需要費勁心力地控制住自己。成人ADHD表現出來的樣子往往不一樣,這是因爲成年人通常會更好地掩蓋症狀。

如何確定你是否有患病的風險

科學家們正在勾勒成人ADHD患者的共同特徵,併爲這些患者尋找新的應對策略。

跡象雖有,但不明顯。達斯廷·錢德勒從不做作業。在學校裏,他被貼上了“懶惰”的標籤。直到幾年後,他母親(現就職於一家兒科診所)看到他喫力地翻修自己的第一個房子的時候,才恍然大悟。“兒子,我很難過,”她對他說,“可你得去做個ADHD檢查。”

雖然醫生和研究人員尚不能確定這種疾病的確切病因,但是主流理論認爲,主要是遺傳和大腦工作時發生的生物學反應似乎與它相關。研究表明,與未患ADHD的人相比,約有80%的ADHD患者身上有相似的基因成分。

傳統上,人們總是把ADHD與不守規矩的男孩聯繫在一起。但如今,心理學家正在研究該病對女性的影響,從而幫助我們提升對這種疾病的認識。|安娜·戈德亞西

爲何新發現的ADHD患者中也有女性

拉赫·伊多烏23歲時,以爲自己得了癡呆症。她發現自己忘記了生日、錯過了工作會議,管理自己的信用卡欠款也十分喫力。上網搜索後發現,她患有早發性癡呆症,但很快就被她的醫生否認了。又花了4年時間與兩位精神科醫生進行評估之後,伊多烏最終被確診患有ADHD。

突然間,她生活中的每件事都說得通了:她小時候總是坐不住、靠着咖啡提神通宵趕作業,以及回覆朋友們的信息要花上好幾個星期。“這是個重大發現。”現年31歲的伊多烏說。根據美國疾病控制和預防中心的數據,她是數百萬被診斷患有ADHD的成年女性之一,近年來,這個數字還在持續上升。研究人員將原因歸結於多種因素,如公衆認識的提高、遠程醫療的發展,以及過去對女性ADHD的診斷不足。

如何拍攝一場大火災

撰文:布賴恩·雷斯尼克

科學家們稱,近年來肆虐美國西部的大火的燃燒狀態很不一樣。對於一名風光攝影師來說,記錄火災後的景象也需要一種新方法。

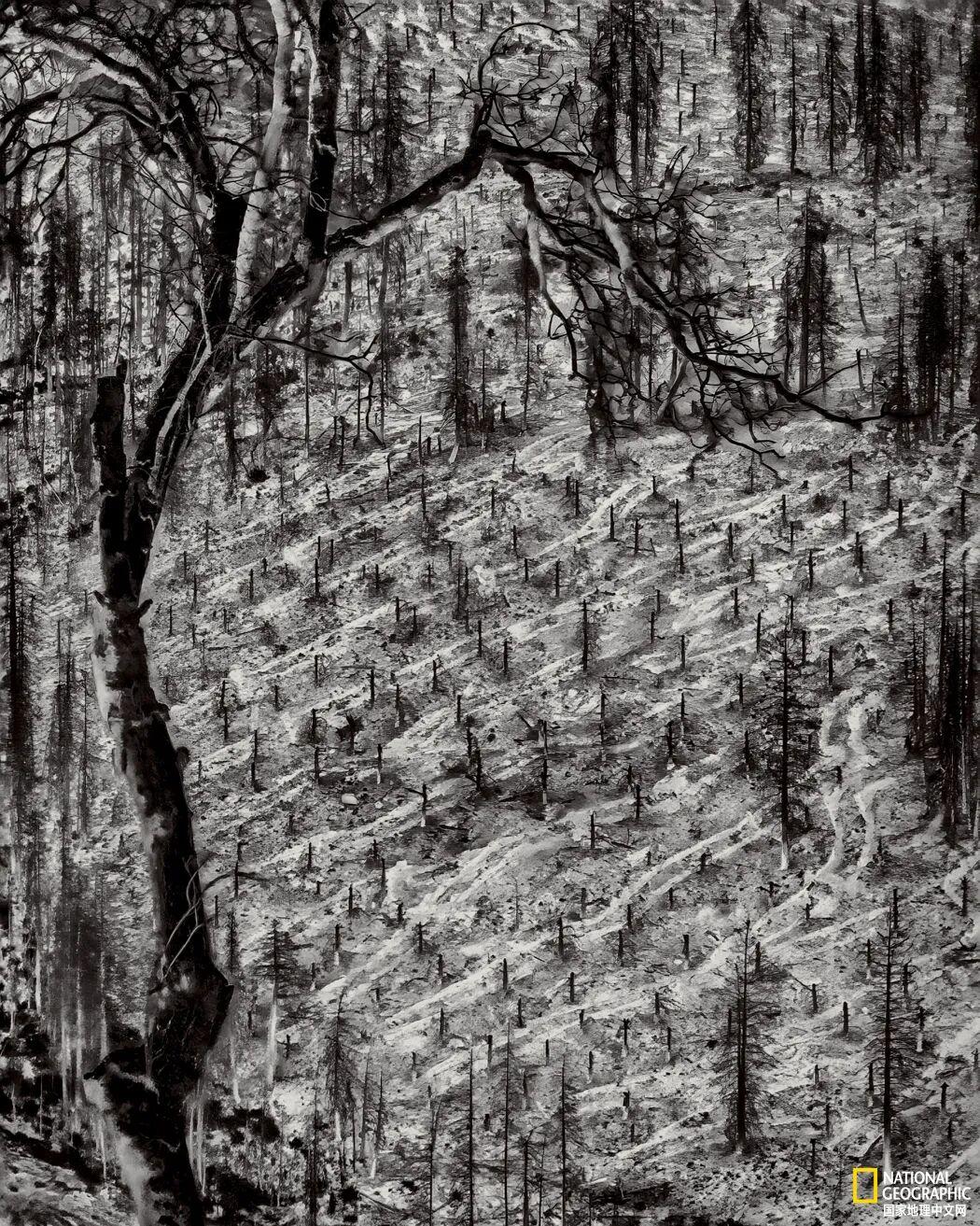

2021年的“卡爾多”(Caldor)山火燒燬了埃爾多拉多國家公園約70,000公頃的森林,搶救性砍伐公司隨後趕來清理被燒焦的樹木。他們卡車留下的車轍發出溫暖的光,與被近期一場大雨冷卻的樹樁形成鮮明的對比。|馬特·布萊克

如今的大火已有所不同。多年來,美國西部大火成災,但在加州大學洛杉磯分校的丹尼爾·斯溫等研究極端氣候事件的科學家們看來,現在的野火可謂史無前例,它們以摧枯拉朽的速度移動和增強。用斯溫的話來說,這些新的大火正在做着“看似不可能的事”。

以2020年發生在加利福尼亞州北部的“百萬山火”(gigafire)爲例,它是該州現代火災追蹤史上首個過火面積超過40萬公頃(約100萬英畝)的大火,蔓延的範圍比美國最小的州羅得島面積還大。它的着火規模並非史上最大,但燃燒速度堪稱野火榜首。“200年前就不乏過火面積上百萬英畝的大火,有些就發生在加利福尼亞州,”斯溫說,“但它們不會像這次這樣幾天內就燒完40萬公頃土地,要燒上幾個月。”

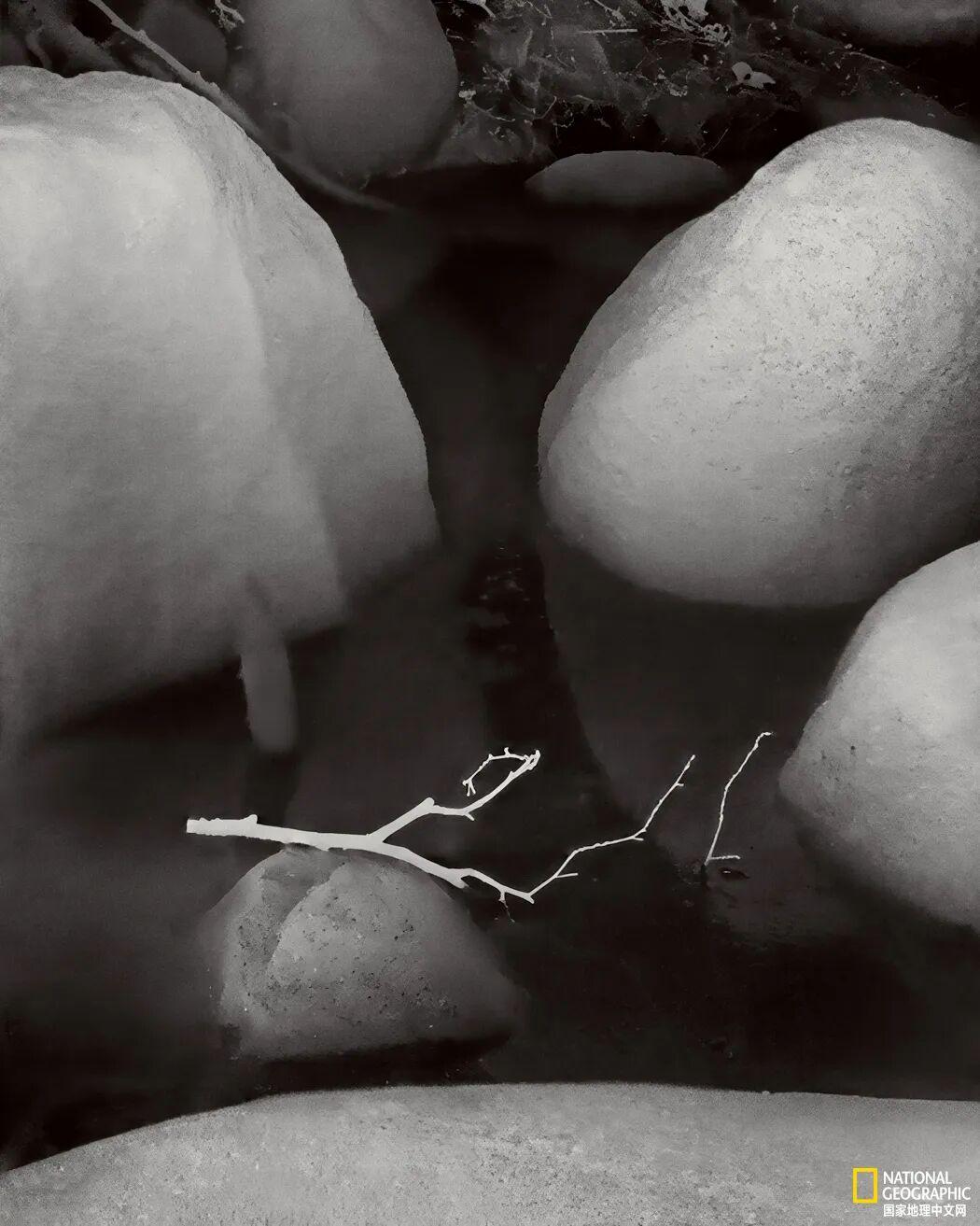

肉眼看去,紅杉國家公園內的這根樹枝與它下面的黑色花崗岩融爲一體,但在熱成像照片上,這根樹枝就變得十分醒目。“這一刻它是如此清晰……就在萬物皆毀的邊緣。”布萊克說。|馬特·布萊克

最近,斯溫正在通過衛星熱成像監測2024年發生在洛杉磯北部的“橋火”(Bridge Fire)。他的電腦屏幕上是一張地圖,圖上的黑點表示溫度高達數百攝氏度的區域——這種高溫意味着“要麼你看到的是火山噴發,要麼就是野火”。

就在第二天,這場大火就像墨汁滴在棉花上一樣,蔓延了18,000公頃。這個燃燒速度並不稀奇,草原大火的蔓延速度就是如此。但這可是北美洲部分最陡峭山脈中的森林大火。斯溫說,這場大火“得把鮑爾迪山上上下下燒個精光,再把下一座山上上下下燒個精光,然後是另一座山”。

尋找新的休眠模式

撰文:亞當·皮奧裏

使人類進入冬眠是一個能徹底改變醫學、促成太空旅行的科幻概念。它甚至比你所能想象的更接近成爲現實。

艾琳·貝尓巴克正在參與一項由美國宇航局(NASA)支持的人體試驗,該試驗旨在模擬人類冬眠的效果——這或許能幫助克服長期太空飛行帶來的一些生理問題。匹茲堡大學的科學家計劃監測她的呼出氣體和體溫,以測算她的新陳代謝率用於研究。|麗貝卡·黑爾

匹茲堡大學應用生理學實驗室的卡拉威團隊開始給這名男子服用鎮靜劑以抑制他身體的自然震顫反應。18小時後,他的體內體溫從37°C下降到35°C,心率和血壓也同時下降,新陳代謝率(以及伴隨的對食物、氧氣和二氧化碳清除的需求)下降了20%。不過,受試者依然可以從牀上起來,拖着腳步去衛生間排空膀胱,並在飢餓時按鈴要喫的喝的——這樣在減少對導尿管或靜脈輸液管依賴的同時,還能確保受試者有氣力回饋信息和作出本能反應。

受試者是5名身體健康的實驗志願者之一。他們年齡從21歲到54歲不等,在半暗環境中悄悄地打着瞌睡,模仿着宇航員們在爲期9個月火星之旅中的冬眠模式。卡拉威是心臟護理和控制性低溫領域的專家,美國宇航局 ( NASA ) 委託他尋找一種簡易方法,在不使用呼吸機或者鎮定藥物的前提下,讓人體能夠進入模仿冬眠某些關鍵特徵的休眠狀態。對受試者使用謹慎劑量的右美託咪定藥物達到了這一效果。按卡拉威現在的說法,儘管昏昏欲睡、神志恍惚,但如有必要,受試者依然能在危急情況下做出反應, “ 就跟冬眠的熊一樣。 ”

爲了破解冬眠的奧祕,像海科·詹森這樣的生物學家正在仔細研究世界上最具代表性的冬眠動物:熊。普爾曼市的華盛頓州立大學熊類中心飼養的11頭灰熊是來自黃石國家公園的“搗蛋熊”及其後代。如今它們正在爲有益的科學研究而冬眠。|科裏·阿諾德

讓人類進入冬眠模式是科幻電影中太空旅行的常見主題。無論是《2001太空漫遊》中HAL9000拔掉插頭殺害幾名冬眠乘員的情節,還是《太空旅客》中克拉斯·普拉特因爲太過孤獨而提前喚醒了冬眠中的詹妮弗·勞倫斯,都是科幻電影中的經典場景。但NASA有一個宏偉目標,希望最快在21世紀30年代就將宇航員送上火星。

而讓人類真正進入冬眠模式可能是實現這一目標的關鍵,這也是美國宇航局(NASA)和歐洲航天局(ESA)都在支持卡拉威等人研究的原因。理論上,像熊一樣的冬眠狀態能幫助宇航員用打盹度過乏味的長時間太空旅行,並減少機組人員之間的衝突。他們體內減慢的新陳代謝可能有助於爲飛船減重:整個任務過程中消耗更少的食物和氧氣,不需要攜帶更多貨物,從而減少了用於推進的燃料消耗。

航天局資助的研究甚至正在探索減緩人體的新陳代謝是否能減輕有害輻射對身體的損害——太空的輻射量是地球上的200倍,一旦成功實現將是對太空長途旅行可行性的巨大推動。事實上,歐空局首席探索科學家安傑莉克·範·翁貝尓根表示,在實現載人火星任務的夢想時,太空輻射“會是一個很大的挑戰”。

一隻北極地松鼠在阿拉斯加布魯克斯山脈山麓的洞穴中醒來,結束了長達8個月的冬眠。每年秋季,科羅拉多州立大學的科學家們都會在附近的圖利克野外考察站給松鼠佩戴項圈,通過追蹤體溫和光照數據來判斷松鼠是否在洞穴內。到了春天,醒來的松鼠會被戴上耳標並稱重,之後它們便開始夏季的覓食活動。|科裏·阿諾德

不過,科學家們研究冬眠並不只是爲了能將宇航員送入更深更遠的太空。神祕的分子水平變化使得動物能夠進入冬眠並恢復清醒,如果我們能夠解開這種變化的祕密,那麼冬眠的“生理超能力”或將拯救地球上的無數生命。

冬眠是一種奇蹟般可逆的休眠狀態,其特徵包括極度嗜睡、體溫和代謝率降低以及其他許多顯著的變化。“這是一個公認的道理,”卡拉威解釋道,“在低體溫情況下,比如動物冬眠時,它們能更好地、更長時間地忍受缺氧和血流不暢。”

但是,需要回答的“爲什麼”還很多:爲什麼熊睡覺時肌肉不會萎縮?爲什麼它們的血液不會凝結?又是什麼觸發了這個機制呢?在尋找答案的過程中,科學家現在正一步步接近他們迄今爲止最雄心勃勃的發現:冬眠動物大腦中有一箇中樞按鈕,可以同時激活冬眠的各種有益現象。

美國《國家地理》中文版

《華夏地理》

《華夏地理》由美國國家地理學會獨家授權,引入美國《國家地理》雜誌的優質海外內容,同時自行採編本土民族地理故事,成爲《國家地理》全球的優質內容供應者之一。20餘年來《華夏地理》以提升中華文明傳播力作爲辦刊的宗旨,立足自然、科技、人文的視角,以震撼的圖片、影像和獨到的深入報道見證、記錄新時代華夏文明。

點點,謝謝關注。

伸出小手