又發現一顆!不受地球引力束縛,卻跟着我們跑了半世紀

地球是一個奇蹟

科技|全球

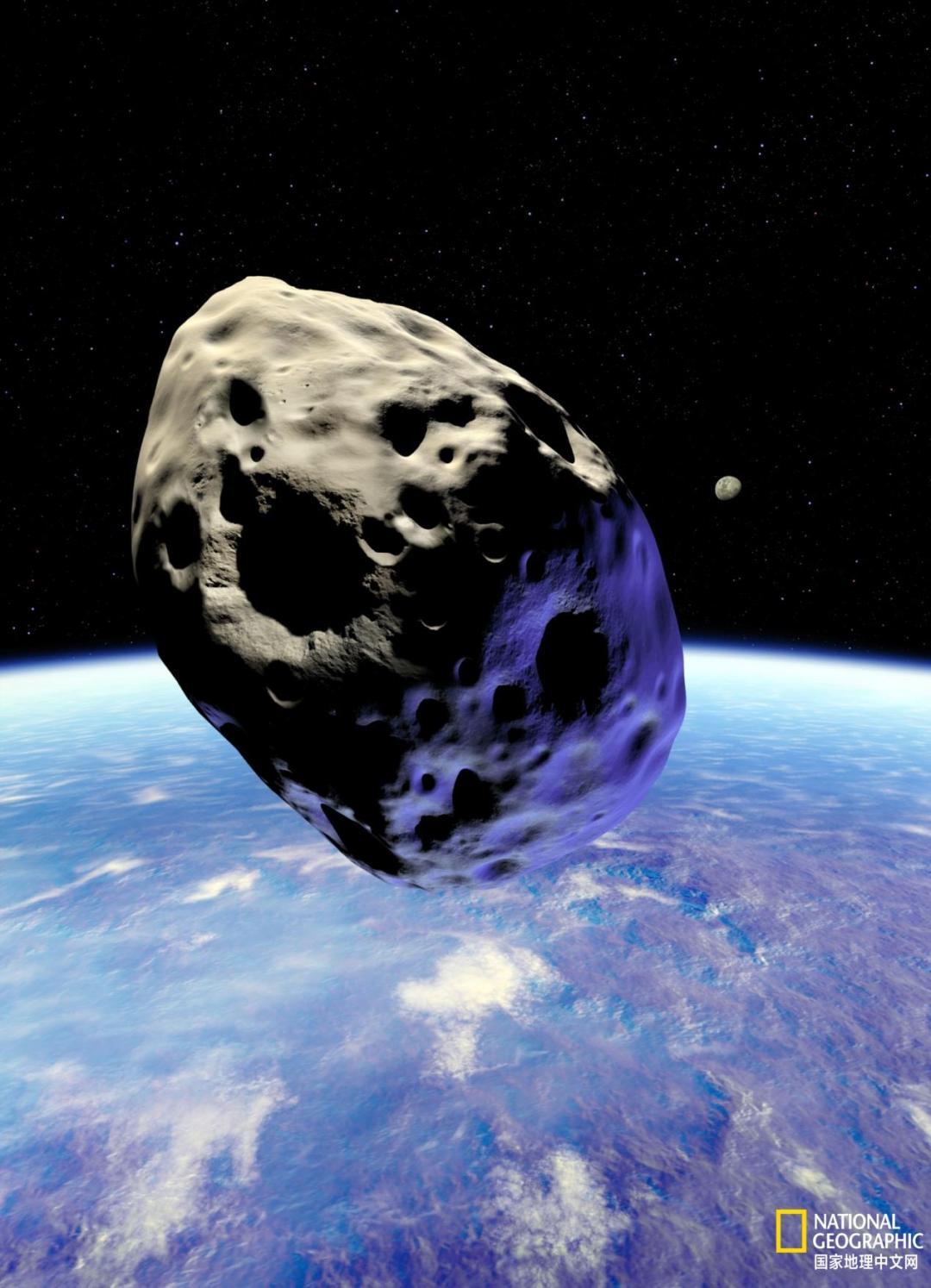

與地球的月球不同,準衛星(quasi-moons) 並未受到地球的引力束縛。它們中有些可能是小行星,這類天體圍繞太陽公轉,卻會陷入一條偶爾與地球軌道重合的運行軌跡,從而讓人產生地球擁有第二顆衛星的錯覺。|國家地理圖片集

太陽系傳來一則令人振奮的近鄰消息:一塊建築大小的神祕太空岩石,正伴隨地球一同圍繞太陽運行。

直到今年夏天,天文學家才發現這一天體——過去數十年裏,它始終“追隨”着地球,獨特的天體運行軌跡讓它成爲一顆“準衛星”。

馬里蘭大學天文學家本·沙基(Ben Sharkey)初次聽聞這顆被科學界命名爲PN7的天體時,第一反應是:“哦,有意思,又發現一顆。”之所以如此平靜,是因爲PN7只是地球周邊不斷出現的小型類衛星天體中的最新成員。

地球身邊還有不少像PN7這樣的準衛星:它們本質上圍繞太陽公轉,但在宇宙中的運行軌跡蜿蜒曲折——有時跑到地球前方,有時又落在地球身後——從觀測視角看,就像在圍繞地球轉動。

除此之外,還有“迷你衛星”:這類天體被地球引力真正捕獲,會暫時繞地球運行,之後再掙脫束縛離去。

不過,這些天體都無法與月球相提並論。月球是地球唯一的天然衛星,也是夜空中那顆神祕又璀璨的“珍寶”。其他類衛星天體只有通過高性能望遠鏡才能觀測到,尤其是那種專門捕捉黑暗中微小、高速移動岩石反射微光的望遠鏡。

但每一次新發現都在印證一個有趣的宇宙真相:地球擁有的“衛星”數量,遠比我們想象的要多。

沙基說:“這些天體讓你不得不重新思考——太陽系並非我們印象中那樣規整、有序、靜止不變。”

什麼是準衛星?

在太陽系裏,地球不是唯一擁有“搭便車衛星”的行星。早在2002年,天文學家就曾在金星周圍發現首個已知準衛星。而PN7的發現,讓地球已知準衛星數量至少達到7顆(事實上,可能還有更多未被探測到的準衛星在宇宙中運行)。

沙基解釋,這些小型天體可能因引力偶然進入與地球共享的軌道,同時會受到地球微弱的引力牽引。目前已發現的準衛星,大小在30英尺到1000英尺之間,而PN7據推測是其中體型較小的一員。

PN7是今年8月下旬由夏威夷泛星巡天望遠鏡探測到的。早在20世紀60年代中期——也就是人類首次登月之前,它就已經與地球形成了軌道同步。

科學家預測,到2083年,PN7將脫離當前軌道,進入另一種繞日運行軌跡。不同準衛星的軌道同步時長差異很大:比如泛星巡天望遠鏡2016年發現的卡莫阿萊瓦(Kamoʻoalewa),已經以準衛星身份運行了約一個世紀,並且還將繼續維持這一狀態300年。

迷你衛星的形成同樣與引力有關,但它們會被地球“牢牢抓住”。這些被“俘獲”的岩石,通常繞地球運行不到一年——由於軌道極不穩定,很容易脫離地球引力。

截至目前,天文學家僅觀測到4顆迷你衛星。最新發現的一顆大小與校車相當,去年圍繞地球運行數月後,便掙脫束縛離去。

芬蘭圖爾庫大學天文學家格里戈裏·費多雷茨(Grigori Fedorets)表示:“大多數迷你衛星都像‘小石塊’一樣小,因此很難被探測到。”目前地球周圍沒有已知的迷你衛星,但費多雷茨的研究分析預測:任何時候,地球附近都可能存在一顆直徑數英尺的迷你衛星;另有一項分析則指出,地球或許能同時擁有6顆類似大小的迷你衛星。

到底什麼纔算“衛星”?

把一塊“小石塊”稱作衛星——哪怕是“迷你衛星”,似乎都有些牽強;像卡莫阿萊瓦這樣的準衛星(大小與摩天輪相當),被歸爲“衛星”也讓人覺得勉強。

事實上,天文學家至今沒有一套官方標準,用來定義和分類這些“長得像衛星”的天體。 2018年,有科研團隊曾報告發現兩顆“幽靈衛星”——它們是圍繞月球運行的朦朧太空塵埃雲。沙基對此提出疑問:“如果每片塵埃雲裏都包含無數顆粒,那該叫它一顆幽靈衛星,還是10萬顆衛星呢?”

儘管定義模糊,但這些“疑似衛星”爲天文學研究帶來了獨特的“即時性”——這是那些遙遠天體無法比擬的。亞利桑那州行星科學研究所行星科學家凱特·沃爾克(Kat Volk)坦言,有時會羨慕研究太陽系這一區域的同事:“他們能完整觀測到所研究類衛星天體的運行軌跡。”

而沃爾克自己的研究對象,是海王星以外的小型天體——“它們的軌道週期太長了,我這輩子都看不到它們繞太陽轉一圈。”相比之下,內太陽系的準衛星和迷你衛星運行週期短得多,沃爾克認爲:“它們爲軌道動力學研究提供了非常生動的現實案例。”

這些“額外衛星”從哪來?

沙基表示,科學家仍在努力追溯這些地球“臨時訪客”的起源。一種推測是,它們可能來自近地小行星羣——這是一羣曾屬於火星與木星之間“主小行星帶”的太空岩石。或許在某個時刻,被稱爲“引力之王”的木星,通過引力擾動將它們“推”進了內太陽系。

另一種可能是,這些“疑似衛星”是月球的“碎片”:當其他高速飛行的岩石撞擊月球表面時,會撞落部分月球物質,這些物質便可能成爲類衛星天體。

沙基團隊在研究卡莫阿萊瓦時發現,它的成分“比我們研究過的任何小行星都更接近月球”——相比典型的近地小行星,它的表面更風化,也更明顯受到太陽炙烤。

目前,針對卡莫阿萊瓦的深入探測任務已經啓動,這或許能揭開它的起源之謎。今年春天,中國發射了一枚探測器,預計明年夏天抵達卡莫阿萊瓦。

屆時,探測器將採集這顆準衛星的部分岩石碎片,並帶回地球供科學家分析研究。還有一種理論認爲,這些天體是太陽系早期動盪時期,在地球附近形成的古老小行星羣的“倖存者”。

但沙基提出:“爲什麼非要只選一種解釋呢?地球過去、現在乃至未來的‘額外衛星’,說不定三種起源都有。”

更多“疑似衛星”將被發現

天文學家表示,直到最近,望遠鏡技術才足夠先進,能探測到像PN7這樣的小型天體。如今,他們正期待着高性能觀測設備——尤其是新型的薇拉·C·魯賓天文臺(Vera C. Rubin Observatory)——能發現更多類似“衛星”的天體。

費多雷茨認爲,科學家觀測這些天體的過程,本質上是在研究一門古老學科——天體力學。“這門學科曾徹底改變人類對宇宙的認知:它把地球從‘已知宇宙中心’的位置拉了下來。”

當然,一批迷你衛星的發現,不會引發像哥白尼學說那樣的科學革命,但它們能讓我們意識到:宇宙始終處於運動之中。即便在地球附近,引力也在悄然重塑着天體格局;而人類,直到最近才掌握了捕捉這些變化的能力。

不過費多雷茨也指出,有一件事幾乎不可能改變:“地球無法永久捕獲另一顆真正的衛星——也就是那種不會因微小引力擾動就脫離軌道的衛星。”要實現永久捕獲,需要地球與一顆行星大小的巨型天體近距離相遇——“而在如今的太陽系裏,這種情況再也不可能發生了。”

但未來,地球身邊或許會出現更多像PN7這樣的“旅行夥伴”。對於太陽系中唯一隻有一顆天然衛星的地球來說,每一顆“額外衛星”的發現,都是對“宇宙孤獨感”的一絲慰藉。

撰文:Marina Koren

編譯:Arvin

校對:錢思琦

版式設計:錢思琦

點點,謝謝關注。

伸出小手