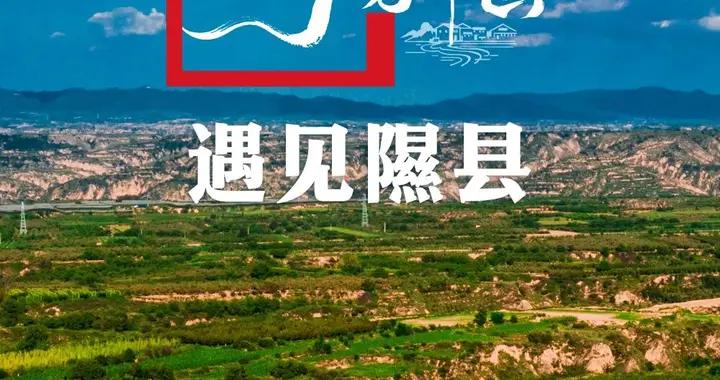

中國7大“世界美食之都”,憑什麼是它們?

10月31日,泉州入選聯合國教科文

組織“世界美食之都”

至此,中國已有 7 座城市登上這一名單

從海港泉州

到川味成都

順德與潮州的嶺南味

再到澳門的多元混合

揚州與淮安的淮揚傳統——

它們組成了一張中國味覺地圖

中國那麼大,爲什麼是它們?

看得是食物本身,還是背後的地理

歷史與生活方式?

從泉州出發

一起去尋找這7種味道背後的答案

福建·泉州

味道順着航線抵達的城市

泉州,這座剛在2025年10月31日入選“世界美食之都”的城市,並不是第一次站在世界的聚光燈下。早在宋元時期,泉州就是全球最繁華的港口之一,被外商驚歎爲“光明之城”。在古人眼中,福建多山、多丘陵,是“兵家不爭之地”;但當別人把視線停在陸地,泉州卻選擇向海洋張望。

福建省泉州市古城開元寺

泉州灣喇叭狀的深水良港,海牀花崗岩結實穩固,季風一年兩次風向互換,像是大自然爲遠航者預備的航道。北宋設市舶司後,絲綢、瓷器、香料、珠寶從這裏登陸世界,也把世界帶到了泉州。

泉州的街巷裏,商賈與信徒、外鄉人與本地人、滷味香與薰香交織。異域文化與閩南生活彼此作用,也改寫了泉州的味道。

泉州擁有狹長的海岸線

盛產天然良港

圖爲石獅市觀音山的海岸

攝影/Ryan Sze

泉州的“鮮”,從一天的第一口開始。沒有什麼比一碗麪線糊更能代表這座城市。細如髮絲的面線,融進濃稠的豬骨或海鮮高湯,與番薯粉芡融合,入口既軟糯又順滑。再隨手落上蚵仔、滷大腸、排骨、甚至蟶子、魷魚,再撒胡椒與蔥花,海風吹來,連空氣都變得鮮甜。

泉州小喫麪線糊

面線糊旁邊必配一塊酥脆油條,或來幾塊泉州人最驕傲的醋肉——豬瘦肉以永春老醋醃製,外酥裏嫩,醋香回甜。永春醋是宋代遺風,位列四大名醋,卻一直低調留在閩南,它把炸物的油膩化成了清爽。

閩南小喫炸醋肉拼安海菜粿

泉州也是南方隱祕的“麪食大本營”。北方士族南遷,把小麥和喫麪的習慣帶到閩地;而海上絲路,又讓更多異域味道湧入泉州的鍋碗瓢盆。

比如遍佈街巷的泉州牛排,以牛肋排配姜、八角、中草藥再與南洋咖喱燉煮的“閩南牛排”,既有咖喱的異域香料,也有紅燒的中國式底味。海路帶來的沙爹,被泉州人改成沙茶醬,最終成爲閩南風味的靈魂......2016年,泉州小喫製作技藝(牛肉食品),就已被列入泉州市市級非物質文化遺產之一。

別具泉州風味的牛排

泉州的美食從不端着,它既不講儀式,也不追求“精緻”。薑母鴨用老薑燉番鴨,姜香滲進鴨肉每一寸紋理,像冬天裏最熱的一碗慰藉。許多人“望而生畏”的土筍凍,晶瑩剔透的凍裏藏着海蚯蚓,卻鮮脆如筍、彈潤似果凍,一口下去,海味純淨直擊味蕾,是泉州人對海洋饋贈的勇敢接納。

泉州特色美食薑母鴨

走在泉州古城,你會發現:美食與信仰就隔着一條巷子。開元寺旁的裴巷,有鬆軟彈牙的滿煎糕;天后宮邊上,一碗冰涼的四果湯能消去暑氣。宗教的莊重與小喫的熱氣,在這裏並行不悖。

泉州人說:這座城市的味道,是“海的鮮、陸的糯、世界的混血”。

千年前,它從海上向世界打開;今天,它又因味道,讓世界重新認識泉州。

而在中國內陸,也有一座城市用另一種方式體現着“世界味道”——以煙火與辣,征服全世界,這就是成都。

四川·成都

麻辣之外,有一百種味道

2010年2月,成都成爲亞洲首個被聯合國教科文組織授予“世界美食之都”的城市;2021年,川菜成功入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

從“世界美食之都”的榮耀,到列入國家級非遺名錄,川菜的地位不僅在舌尖,更在當地人的生活態度上。

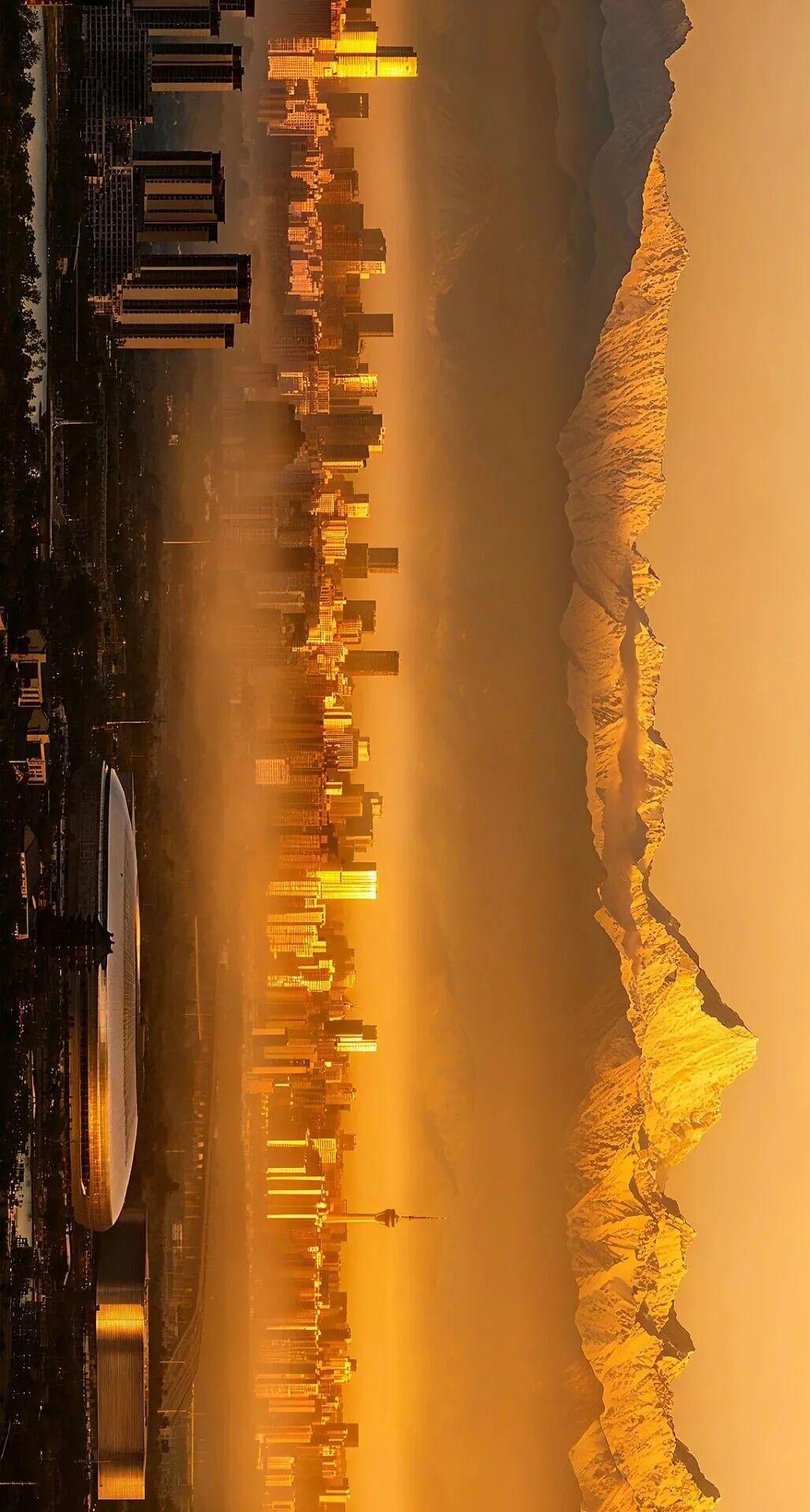

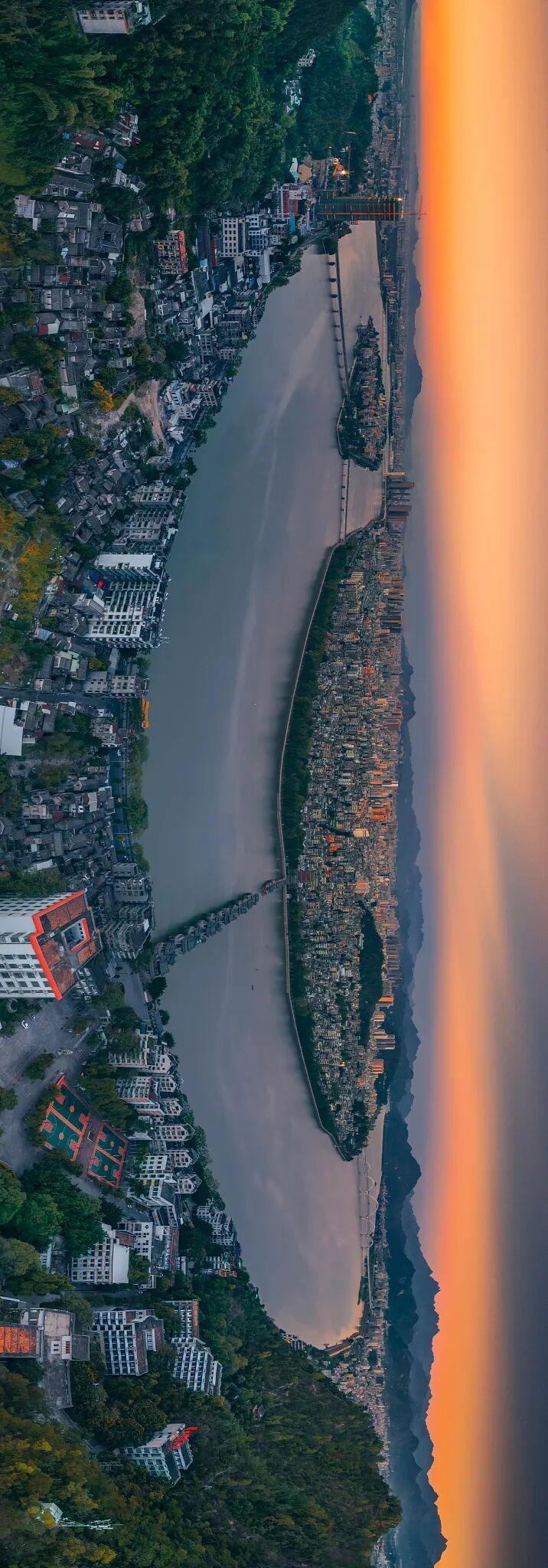

四姑娘山幺妹峯下的成都城市日出風光

成都位於天府之國腹地,平原、丘陵、川西高原在此交匯,海拔與氣候塑造了一個富饒的食材庫:從岷江水系孕育的蔬菜,到川西山地上的野菌和臘味,再到椒、麻、辣的複合香氣——成都的味覺基因,從來寫在地理裏。

四川省成都市府南河

水上豐饒,意味着生活“無需緊繃”。在成都,美食不是被供奉的“文化符號”,而是每天喫、隨便喫、想喫就喫的日常。

而最能體現這種鬆弛的城市性格的,就是火鍋。

四川麻辣牛油火鍋

成都火鍋跟它的城市氣質一樣:包容、從容。清油吸附花椒與麻椒的香氣,涮起來麻香爽利、不厚重。毛肚、鵝腸、酥肉、龍鬚筍……只要能插籤、能涮,那就是成都人的朋友。串串更隨性,竹籤成山,結賬按斤,不爭不搶,喫的是自在。

串串香

但,“美食之都”之所以是成都,不止是熱鬧的火鍋和串串。

真正的底蘊,是川菜的“一菜一格,百菜百味”。味型多達三十餘種,從家常味、魚香味,到糊辣、怪味,每一種都能在味覺裏開花。烹飪技法更是細膩精巧——小炒、乾煸、煨、熗……火候見功力,味型顯底蘊。辣不壓味,味味皆精妙。

川菜佳餚

成都的夜,也永遠熱氣騰騰。兔頭、肥腸面、夫妻肺片、鉢鉢雞、涼粉……蒼蠅館子更是味覺的寶藏。成都人從不放過任何一種食材的“全部可能”:兔頭細細吮吸、腦花嫩滑入口、肥腸滷得酥爛……在成都,連食物都活得自由。

腦花

少不入川,老不出蜀。來一次就知道,這句話不是誇張,是結論。

而離開盆地,來到珠江水網交織的順德,一座以“清中見鮮、鮮中藏巧”而聞名的城市,會用完全不同的方式告訴你:真正的美食,不需要太多語言。

廣東·順德

清中見鮮,鮮中藏工

中國有一句話:“食在廣州,廚出鳳城”。鳳城,就是順德。

位於珠江三角洲腹地的小城,水脈如織,稻田豐饒,魚塘密佈。肥沃的沖積平原和南亞熱帶溼潤氣候,讓順德幾乎天生站在料理金字塔的起點。順德人把農業文明的細緻與商旅往來的開放,統統鍛造成火候與刀工——粵菜裏“鮮、清、嫩、滑”的最高標準,都能在這裏找到源頭。

廣州佛山交界處海華大橋

魚,是順德的靈魂。

在順德,魚的命運只有兩個字:鮮活。

捕撈、開膛、處理、上桌,必須在最短時間內完成。菜市場裏甚至不講價,買魚的人還沒開口,賣魚的刀和盆已經準備好——畢竟 “魚越晚下鍋,鮮味越走失”。

順德魚生

喫法裏最極致的,是魚生。

一尾活魚,瞬間起肉,魚片薄得幾乎透光。最傳統的喫法只用鹽和油,讓魚肉本身的清甜成爲主角。上桌前還有個儀式——“撈起”,寓意風生水起、萬事興旺。

魚生

另一種喫魚方式,是被稱爲 “桑拿魚” 的蒸法:雞湯作底,時蔬托起魚片,利用蒸汽在最短時間把鮮味鎖住。魚肉嫩到彷彿入口即化,上桌蘸料即食,滿足老饕們對魚這種食材的所有幻想。

桑拿魚

在廣東,魚也是湯——一鍋“靚湯”,常從魚頭開始,以生粉與油抹勻除腥,家常做湯,還會先將魚頭入鍋煎一下,煎至微焦,封住香氣,魚頭的鮮味伴隨着預先鋪墊的藥材香氣,一同慢燉,湯色清透,卻鮮得厚重。

順德皖魚火鍋

米,是順德的溫柔。

肥沃的平原加豐沛雨水促使順德的米粒飽滿且帶柔韌度。當地人的早晨,也往往從一碗生滾粥開始。

不同於“先煮材料再柴火熬粥”的方式,順德人喜歡在粥滾開的一刻,把切得薄如蟬翼的食材放進去,魚片、牛肉、或豬雜,在沸騰的粥水裏與米香相擁,柔軟而鮮美。魚片只需輕輕一涮便散發鮮香,豬雜在粥中被悄悄淨化,沒有腥氣,只有鮮甜。

生滾粥

他們甚至把粥變成一種“火鍋理想”——用“米湯”涮食材。將香米煮至融化,米粒消失,粥水爲湯底,雞湯加持,蔬菜或海鮮等食材在其中涮過,都帶着米漿的細膩質感。等盤中食材一掃而空,再把剩下的湯慢慢收濃,盛在小碗裏喝下,那叫一個美味。

粥底海鮮火鍋

魚和米之外,奶,也是順德給甜品世界的億點驚喜。

讓順德成爲全國甜品朝聖地的,是一個意外的發現——雙皮奶。

當順德人發現水牛奶自然冷卻會結出奶皮,便以極高的耐心將“厚厚兩層奶皮”固定成甜品:加熱、冷卻、壓皮、加奶液,每一步都憑經驗。入口嫩到輕輕顫動,有奶香,也有溫度。

雙皮奶

姜撞奶則是順德氣質的另一面:熱奶被快速傾入盛着薑汁的碗裏,沒有攪動,沒有多餘動作,僅憑那一瞬間的力量與溫度,讓姜的辛香與奶的醇厚凝成一塊細膩如凝脂的嫩滑,這種風味帶有順德人的鮮明個性——柔中帶勁。

姜撞奶

順德人可以不奢侈,但不能不好好喫。

因爲他們相信——好食材不需要被修飾,只需要被尊重。

同樣在廣東,另一座城市也因“鮮”而聞名,但走出了完全不同的路線。

廣東·潮州

“省尾國角”的海上美食文明

潮州與順德都是“以鮮爲尊”,但潮州選擇了另一種“極端”:不加工、不修飾,儘可能呈現食材原味。

潮州的位置與開放無關,卻又決定了一切。在廣東東部,從閩南博平嶺進入廣東的蓮花山脈,在粵東斜切下海濱一角,就是潮汕平原。從地形看,潮汕平原彷彿一個簸箕,向東南的大海敞開,其餘三面被蓮花山脈的羣山環繞。巨大的簸箕之中,散落一些低矮的丘陵,韓江與榕江、練江衝擊出一大片河口三角洲平原。

廣東省潮州市廣濟橋景區

潮州因其相對獨立的地理區位,被當地人自嘲爲“省尾國角”,交通曾長期受山海阻隔,也因此形成了與廣東廣府人、客家人風格迥異的文化系統。

潮汕地區自成一個單元,明清時期屬於古潮州府管轄。所謂潮州菜,就是古潮州府發展起來的風味飲食,盛行於今天的潮州、汕頭、揭陽三座城市。

廣東省潮州市潮州古城牌坊街

潮州菜是極具特色的海洋性菜系,食材以海鮮爲主,並以海產品鮑翅等爲至尊。相比大陸講究“香”,潮菜追求“鮮活、原味、清淡”,主張“不鮮不食,非時不食”。爲了呈現海味本真,烹飪方式極簡,常以清蒸、白灼爲主,並輔以百菜百碟的蘸料體系——味寡用魚露,味腥用醬油。

潮汕特色美食魚飯

潮州菜的“江湖地位”,是與粵菜分庭抗禮的自立門戶。它一手握着市井的夜粥、魚飯、粿點,一手端着“燕鮑翅參肚”這樣的高奢料理。牛肉火鍋、手打牛肉丸等“新貴”食材進一步鞏固其在當代餐飲界的影響力。2021年,潮州菜的烹飪技藝被認定爲國家級非物質文化遺產。

潮汕牛肉火鍋

潮州滷水、蠔烙、生醃海鮮、魚飯等菜品,是潮汕味道的靈魂;而魚露(蝦油),則是貫穿潮菜體系的核心調味,影響甚至傳播至泰國、越南,成爲東南亞美食的重要基礎。

潮汕醃青蟹

潮州菜的本質,是海風塑造的鮮味哲學。它從潮州府出發,在汕頭完成現代化,並一路漂洋過海,直至2023年10月底,潮州市獲得了聯合國教科文組織頒發的“世界美食之都”稱號,在世界高端中餐廳站穩腳跟。

穿過一座海島城市,抵達澳門,一個連接中西飲食文明的入口——這裏的餐桌,比世界地圖更精彩。

澳門

餐桌的世界

2017年10月31日,澳門成爲中國第三座獲評聯合國教科文組織“世界美食之都”的城市。一個只有30多平方公里的海邊小城,就這樣站到世界級美食舞臺的中央。

澳門城市建築風光

如果你要問憑什麼?我只能說,答案藏在味道里。

澳門的飲食史,就是一部地理大發現時期的“味覺航線圖”。16世紀,葡萄牙商船抵達澳門,西方的烹飪方式、乳製品、香料隨着商旅進入這片土地。然而,遠離故鄉的廚師發現:葡萄牙食材難以獲得,於是他們開始尋找本地替代品——沒有新鮮牛奶,就用椰漿;沒有葡萄牙香腸,就用中國臘腸;烤雞加入來自非洲與東南亞的香辛料。

澳門半島賈伯樂提督街

攝影/Ryan Sze

就這樣,一種世界上獨一無二的菜系誕生了:葡式澳菜(Macanese Cuisine)。它既不是完全的葡式料理,也不是純粹的中餐,而是葡式精髓、粵式手藝、印度與東南亞香料的交融。

熙熙攘攘的美食街道

走進澳門巷子,味道是最好的嚮導。

早餐攤上,一碗水蟹粥鮮香四溢,青蟹的海味滲透進米粒,是澳門人一天的開始;街角茶餐廳裏,豬扒包熱氣騰騰,再往深巷走,手搖竹升面敲擊案板的聲音,是幾十年傳承的手藝;糕點鋪裏,葡式蛋撻的酥皮層層起酥,咬開的一瞬,奶香夾着焦糖香,是東西方火候與耐心的結晶。

澳門特色甜點小喫葡式蛋撻

如果說街巷是澳門的煙火日常,那麼星級餐廳裏的菜單則是它的另一面。

馬介休(鹽醃鱈魚)在這裏擁有數十種變化:油炸成丸、與土豆絲炒制、或做成焗菜;非洲雞用椰漿與辣椒烘烤,辛香濃烈;咖喱炒蟹以東南亞香料與葡式手法融合,濃稠醬汁足以讓人多喫兩碗飯。

澳門特色美食非洲雞

粵式烤乳豬更是將澳門人對“食材與技藝”的執着體現得淋漓盡致:乳豬經長時間醃製與炭火慢烤,皮薄而脆,切開時發出輕盈脆響,搭配細蔥和薄餅,是味覺與儀式的雙重享受。

粵式烤乳豬

澳門的廚師既向世界吸取靈感,也從未脫離中國飲食文化的根據:一道樸素的豬扒包,因爲醃料與溫度的把控而煥發新生;一碗不起眼的雲吞麪,也能因湯底與手工面而變得獨一無二。

澳門的味道,是世界航路的縮影。

而澳門的厲害之處在於:融合,但不丟根。

但如果說澳門是“世界來到中國”,那麼揚州與淮安則是“中國走向世界”。

江蘇·揚州&淮安

是國宴菜,更是國民菜

淮安與揚州,短短兩年內先後入選聯合國教科文組織“世界美食之都”。這兩個城市共同指向一個名字——淮揚菜。它既是四大菜系之一,也是唯一讓兩個城市都登上“世界美食之都”榜單的菜系。

江蘇省淮安市

金馬廣場和裏運河文化長廊同框

淮揚菜何以特別?四個字總結,那就是“南北皆宜”。

淮安、揚州地處江淮平原,氣候溫潤,不需要像溼冷的山區省份在飲食中加入大量辣椒、花椒等刺激性食材來祛溼禦寒,且淮揚地區水土介於中性,不酸不鹼,也無需通過酸性食物來應對乾燥的氣候和鹼性的水土,介於南北之間的位置,讓淮揚地區成爲了北方咸和南方甜的中和地帶。早前,更有古代南北商旅、海外使節匯聚於此,推動了菜餚口味的融合與交流。

江蘇省揚州市

中國大運河博物館航拍

淮揚菜真正走入全國視野,很大一部分原因是來源於一場國宴。1949年10月1日,新中國第一場國宴——“開國第一宴”在北京飯店舉行。來自五湖四海的662位嘉賓口味各異,爲求兼容,周恩來總理選擇了自己家鄉的淮揚菜。桂花鹽水鴨、雞汁乾絲、獅子頭、黃橋燒餅……食材上,不追求稀罕,而是執着於“精細”二字——刀工細如髮絲,火候一分不差,調味恰到好處。

自此,淮揚菜成爲國宴“基底菜系”,貫穿70餘年。

江南家宴

也許你對淮安不熟

但你一定喫過淮揚菜

精細,是淮揚菜最鮮明的標籤。揚州有“三把刀”:理髮刀、修腳刀、廚刀,其中,廚刀便指的是淮揚菜的精巧刀功。

江蘇廚師展示精巧刀工

文思豆腐就是淮揚菜刀工登峯造極的體現:豆腐先切成薄片,再切成絲,絲細如髮,薄如蟬翼,放入湯中豆絲不斷。食進口中,入口即化,一塊再普通不過的豆腐在刀下便能成爲“纖鋒剖出玲瓏雪,薄質雕成宛轉絲”的美味。

國宴菜品:菊花豆腐

同樣考究的還有漣水雞糕,廚師將雞胸肉與豬膘斬成細茸,要細到掀起案板時肉茸自然流動,沒有一點顆粒感,像雪花膏一樣嫩滑,堪稱流傳了幾百年的“分子料理”。

淮揚菜系名菜:軟兜長魚

除了刀功講究,淮揚菜的烹飪方法可以說是真正做到了“食不厭精,膾不厭細”。平橋豆腐看似平淡無奇,實則“金玉其中”:豆腐被切成一致的菱形薄塊,配以鯽魚腦、河蝦仁,用老母雞高湯燴制,起鍋前淋明油,撒一撮芫荽末。掀開蓋子,湯清如玉,香氣馥郁而不張揚。

淮揚菜系名菜:平橋豆腐

軟兜長魚更是淮安人桌上的壓軸戲。

在淮揚菜裏,“長魚”並不叫鱔魚。所謂“軟兜”,講究的不是炫技,而是對嫩的偏執:鮮活的長魚被輕輕“兜”入熱水,只做短暫定型;再入鍋時,火候恰到好處,魚肉軟到筷子都難以夾起,必須用勺兜着喫,這便是名字的由來。

入口的一瞬間,沒有纖維感,也沒有需要用力咀嚼的時刻。魚肉在舌尖直接化開,與濃稠的芡汁一起,把蔥香、蒜香與鮮味送到味蕾深處。如今,這道菜系,也被列入淮安市級非物質文化遺產名錄,成爲淮揚菜的一張味覺名片。

淮安名菜之一:軟兜長魚

揚州獅子頭更是家喻戶曉:選用肋排上“肥三瘦七”的硬五花,先粗切成絲,再細切成丁,其間一刀不剁,保留肉的紋理,細細切作肉餡,製成丸狀,食之滋味十足,卻清口不膩......

揚州獅子頭

淮揚菜是國宴菜,也是國民菜。它的魅力,恰如其味道——不張揚,卻深入人心。

一座城市的美食,

從不是食材與烹飪的簡單疊加,

而是文化、歷史與生活方式的總和。

這些城市沒有複製同一種成功,

它們用不同的方式,回答同一個問題:

什麼樣的美食,

才能成爲世界的語言?

或許答案只是:——當一座城市做飯的方式,

就是它的生活方式。

【參考文獻】上下滑動

[1]《淮揚菜 是國宴菜,更是國民菜》中國國家地理 2022年02月刊

[2]《揚州 通史式繁華第一城的復盛之路還遠嗎》中國國家地理 2022年02月刊

[3]江蘇省人民政府官網

[4]《潮菜 脫離粵菜的譁變》中國國家地理 2025年08月刊

[5]《韓江 從古老“瘴江”到千年商路》中國國家地理 2020年04月刊

[6]廣東省人民政府

[7]《這座閩南城市,春節檔贏麻了!》中國國家地理公衆號 2024年02月23日

[8]泉州市人民政府

[9]《“世界美食之都”,泉州來了》福建日報2024年07月24日

[10]四川省人民政府官網

[11]《“小喫”不小!百年川菜開啓“因食而旅”新圖景》新華網 2025年11月02日

[12]《川菜| 三川並流的美饌傳奇》中華遺產 2020年12月刊

[13]順德市人民政府官網

[14]《尋味“世界美食之都”順德 追溯嶺南美食文化印記》央廣網 2020年11月17日

[15]《順德粵菜全球第一!順德成世界“美食之都”》順德區委宣傳部 2014年12月02日

[16]《澳門緣何獲譽“美食之都”?》央廣網 2017年11月03日

[17]《澳門她從海上來 百年滄海變桑田》中國國家地理 2018年12月刊[18]《爲什麼說最怕和順德人喫飯?》 地道風物 2019年09月23日

中國國家地理視頻號

大美中國,山河錦繡

本文創作團隊

編輯:超楠

圖片:視覺中國、圖蟲

話題

“美食之都”,你最愛哪一個?