這蘑菇喫着竟然有龍蝦味?背後還藏着一起“謀殺案”?

很多人都知道“蟲草”,蟲子被真菌寄生,最後變成了“半蟲半草”的狀態。如常用來煲湯的蛹蟲草,是主要生長在昆蟲蛹體上的蘑菇;又如名貴的冬蟲夏草,是與蝙蝠蛾幼蟲形成的蘑菇複合體。

自然界不乏有這種寄生現象,由於蘑菇的加入,原本樸實的寄主搖身一變,成爲稀罕玩意。而更離奇的是,蘑菇自己也會被別的蘑菇寄生,長成完全變樣的新種類!

常用來煲湯的蛹蟲草,作者供圖

龍蝦味的蘑菇好喫嗎?

每年夏秋季,在北美的許多林區,人們總能發現一些鮮紅橙色的“畸形”蘑菇,它們通常體型較大,外形有的像乳菇,也有的像紅菇,但是它們無一例外,菌褶近乎都消失了!只留下滿身的疙瘩,很是詭異。

當地人把這類蘑菇稱爲“龍蝦菇”。它們不僅外表像是煮熟的龍蝦肉,據說喫起來也有淡淡類似龍蝦的味道。可能有人就說了,蘑菇還能有龍蝦味?那都是商家唬人的,就像海鮮菇沒有海鮮味,鮑魚菇沒有鮑魚味一樣。但你還別說,龍蝦菇的“龍蝦味”可能還真有點可信度。

龍蝦菇,可不是個新物種,圖片來源:參考文獻[6]

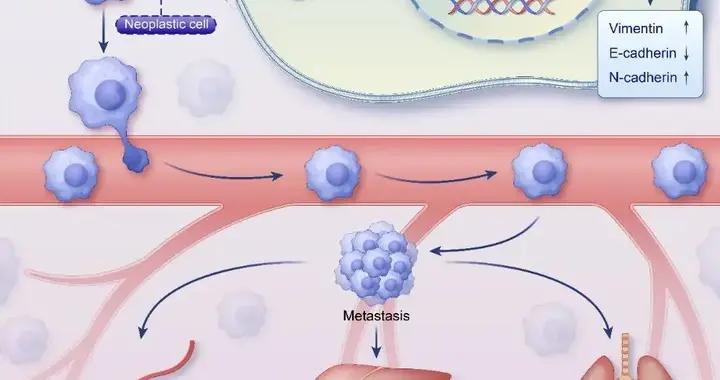

龍蝦菇實際上是一種菌寄生菌(Hypomyces lactifluorum)寄生在其他蘑菇上形成的蘑菇複合體,這種菌寄生菌喜歡寄生在乳菇和紅菇的身上,尤其是短柄紅菇(Russula brevipes)、迷惑多汁乳菇(Lactifluus deceptivus)和辣味多汁乳菇(L. piperatus)。我們暫且將這種寄生真菌稱爲“多汁乳菇菌寄生菌”。

多汁乳菇菌寄生菌首先會感染宿主的菌蓋部分,使它失去繁殖能力,但不會殺死它。隨着侵染加深,這種真菌會形成一層美麗的亮橙色覆蓋物,覆蓋在宿主蘑菇表面,使其質地變得堅硬,並佈滿細小的疙瘩。同時,這種寄生真菌會使宿主蘑菇過度生長,導致原本規整的蘑菇外形發生變化,最終變得扭曲畸形。

裝在一起的海鮮菇(蟹味菇)和白玉菇,其實是同一種蘑菇——斑玉蕈(Hypsizygus marmoreus),作者供圖

近些年的研究揭開了龍蝦菇神奇“變身”的祕密。研究發現,當這種寄生真菌逐漸侵入宿主蘑菇時,它會一點點“接管”對方的身體:乳菇或紅菇的 DNA 在不同部位逐步消失,先是邊緣區域,接着是菌蓋,最後連菌柄也不剩多少遺傳信息。等到我們在林子裏看到那種扭曲、鮮豔的橙紅色“龍蝦菇”時,原本的宿主其實已經所剩無幾。即使切開來看,裏面的菌肉和普通蘑菇沒什麼區別,但在基因層面,它幾乎完全被“洗白”,成了寄生真菌的新作品。

更令人驚訝的是,這種“改造”不僅僅發生在外觀和遺傳信息上。隨着寄生過程的推進,宿主蘑菇體內的化學成分也發生了深刻變化。

北美市場上售賣的蘑菇,左邊是雞油菌,右邊是龍蝦菇,圖片來源:參考文獻[7]

蘑菇界的“改造大師”

短柄紅菇,民間常被稱爲石灰菌,雖然可食,但苦澀、口味較差,被多汁乳菇菌寄生菌寄生之後,這種苦澀口感會被中和,蘑菇鮮味得到提升;辣味多汁乳菇,又被稱爲白辣菌,具有辛辣味道,誤食會導致胃腸炎型中毒,但被多汁乳菇菌寄生菌寄生之後,這種蘑菇竟神奇的變得可食且美味,食用後再未發生中毒案例。

多汁乳菇菌寄生菌在寄生的過程中會重新塑造宿主的代謝物組成,某些原本辛辣或苦澀的成分被分解,中性的或帶有鮮香氣味的物質則增加,從而賦予龍蝦菇獨特的海鮮風味。換句話說,多汁乳菇菌寄生菌不只是“篡改”了宿主的身份,還像一位隱藏的廚師,把一朵平平無奇甚至難以下嚥的蘑菇,調製成了一道自然饋贈的美味。

龍蝦菇的內部菌肉,肉眼看並沒有異樣,實則已被寄生真菌替換,圖片來源:參考文獻[8]

菌寄生菌屬(Hypomyces)的成員,幾乎都是一羣喜歡寄生在其他真菌上的傢伙。在其他真菌還在吭哧吭哧努力長“蘑菇”繁衍後代的時候,它們已經演化出了獨特的寄生手段,輕鬆竊取了其他真菌努力的成果。

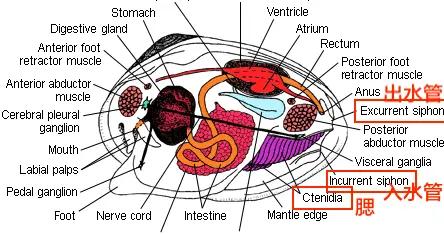

多汁乳菇菌寄生菌廣泛存在於北美地區,包括加拿大、美國和墨西哥等,在中國未見分佈,但經常出野外的朋友也偶爾能遇到類似的蘑菇,它們典型的一個特徵就是片狀的菌褶消失了,取而代之的是密密麻麻的細小顆粒物。這其實是被其它菌寄生菌屬成員寄生的結果。我國比較常見的有磚紅菌寄生菌(Hypomyces lateritius)、金孢菌寄生菌(H. chrysospermus)等。

被磚紅菌寄生菌寄生的乳菇,背面菌褶消失了,作者供圖

磚紅菌寄生菌主要寄生在乳菇身上,在其大部分發育過程中呈白色至淺黃色,但隨着生長時間延長,顏色會變成磚紅色,食用性未知。而金孢菌寄生菌主要寄生在牛肝菌身上,隨着寄生真菌的生長,寄主牛肝菌會從白色變成淡黃色,然後變成深金黃色,最終變成硬殼狀的紅褐色,此時蘑菇已經開始腐爛。這種寄生真菌具有止血抗菌的藥用活性,而食性未知。

被金孢菌寄生菌寄生的牛肝菌,初期覆蓋一層白膜,圖片來源:參考文獻[9]

值得一提的是,菌寄生菌與我們日常所說的“黴菌”並不是一回事。雖然二者同屬於真菌,但黴菌通常指的是一些在潮溼環境中快速生長的絲狀真菌,比如會讓食物發黴變質的麴黴、青黴等,它們大多以分解有機物爲生,同樣也可以分解蘑菇,讓蘑菇腐爛變質;而菌寄生菌則是一類專門“盯上”其他真菌的寄生者,它們侵入蘑菇體內,改變甚至完全接管宿主的形態和代謝,就像龍蝦菇那樣讓原本平凡的蘑菇徹底“改頭換面”。

在這些“以菌爲食”的寄生者中,還有一種堪稱“蘑菇上長蘑菇”的典型代表——星孢寄生菇(Asterophora lycoperdoides)。它也常常寄生在紅菇身上,尤其是稀褶紅菇(Russula nigricans)、煙色紅菇(R. adusta)和密褶紅菇(R. densifolia)。和菌寄生菌不同的是,當這些宿主蘑菇逐漸衰弱或開始腐爛時,它纔會悄然出現,並在宿主表面生長繁殖。

長在腐爛紅菇菌蓋上的星孢寄生菇,圖片來源:參考文獻[10]

星孢寄生菇的一個顯著特徵是會在菌蓋表面形成棕褐色的粉末,這其實是由無性的厚垣孢子堆積而成。與多數蘑菇僅依賴有性生殖不同,星孢寄生菇採用“雙管齊下”的策略:既能通過擔子產生有性孢子,也能通過無性厚垣孢子迅速克隆自身。目前食性未知,但通常認爲不可食用。

自然界中菌寄生的現象總是令人驚歎,它的豐富與奇妙遠超我們肉眼所見。每一朵“變異”的蘑菇背後,都可能潛藏着複雜的生態關係與巧妙的生存策略。

參考文獻

[1] 馬晶. 菌寄生真菌(mycoparasite)形態學及分類學研究[D]. 吉林農業大學, 2008.

[2] Laperriere G, Desgagné-Penix I, Germain H. DNA distribution pattern and metabolite profile of wild edible lobster mushroom (Hypomyces lactifluorum/Russula brevipes)[J]. https://doi.org/10.1139/gen-2017-0168, 2018.

[3] 楊祝良, 王向華, 吳剛. 雲南野生菌[M]. 科學出版社, 2022.

[4] 賀新生. 四川盆地蕈菌圖志[M]. 科學出版社, 2011.

[5] 吳興亮, 卯曉嵐, 圖力古爾, 等. 中國藥用真菌[M]. 科學出版社, 2013.

[6]https://de.wikipedia.org/wiki/Hypomyces_lactifluorum

[7]https://de.wikipedia.org/wiki/Hypomyces_lactifluorum

[8]https://www.mushroomexpert.com/hypomyces_lactifluorum.html

[9]https://en.wikipedia.org/wiki/Hypomyces_chrysospermus

[10]https://www.first-nature.com/fungi/asterophora-lycoperdoides.php

策劃製作

本文爲科普中國·創作培育計劃扶持作品

出品丨中國科協科普部

監製丨中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

作者丨饒固 江西中醫藥大學 中醫學院、生命科學學院

審覈丨曾輝 福建省農業科學院食用菌研究所所長

策劃丨符思佳

責編丨符思佳

審校丨徐來 張林林