抑鬱症病人的大腦,到底發生了什麼?真相驚人

在過去十年,抑鬱障礙(也稱“抑鬱症”)幾乎成了我們時代的流行病。

世界衛生組織的數據顯示,它是全球導致失能的首要疾病,影響着超過 3 億人。它不分國界,也不挑人羣——青少年、職場人、退休的老年人……都可能陷入那種熟悉的黑暗:提不起興趣、睡不安穩、胸口悶、莫名的疲憊。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

可儘管抑鬱症如此普遍,我們對它的大腦機制仍然十分模糊。醫生可以描述症狀,心理學家可以總結認知偏差,但科學家們一直無法準確回答一個問題:抑鬱症到底改變了大腦的什麼?

舊方法的瓶頸

差異太小、太模糊

過去幾十年,科學家一直在嘗試用功能性磁共振成像(fMRI)去對比抑鬱患者和健康人的大腦活動。

他們確實找到了差異——比如前額葉皮層、扣帶回、島葉等區域的連接略有改變——但這些變化的平均差異值往往只有 0.1 到 0.2 個標準差,也就是說,大多數人的大腦都還在“正常範圍”裏波動。

而且,抑鬱症並不是從頭到尾一條直線,它往往呈現“發作—緩解—再發作”的週期性。但絕大多數影像學研究都是靜態的對比:在某個時間點掃描一羣患者,與健康人做平均比較。這就好比明明是想了解、預測某個城市的交通狀況,卻只拍了一張城市衛星圖——確實能知道今天堵在哪,但不知道明天會不會更堵。

這種方式既忽略了個體的差異,也無法解釋兩個關鍵問題:

· 爲什麼同一個人會在不同時期陷入低谷、又緩慢恢復?

· 爲什麼有的人似乎天生更容易患抑鬱?

新方法登場

把一個人的大腦當作“宇宙”來研究

爲了解決這兩個關鍵難題,美國威爾康奈爾醫學院與斯坦福大學團隊採用了一種新的方法——精密功能映射(Precision Functional Mapping)。他們不再追求“大樣本平均”,而是對單個個體進行密集、長期的掃描,用極高分辨率去繪製出每個人大腦網絡的“地形圖”。

在這項發表於《自然》(Nature)的研究中,他們總共分析了 135 名抑鬱個體與近千名健康對照者的數據。

最核心的數據集之一——重症抑鬱症系列成像 SIMD(Serial Imaging of Major Depression)——包括 6 位重度抑鬱症患者,每人平均接受 22 次 fMRI 掃描,總時長超過 10 小時,有的多達 62 次、持續一年半。

這些密集數據得以讓科學家首次觀察到大腦的功能網絡在個體層面上是如何排列、重疊、變化的。

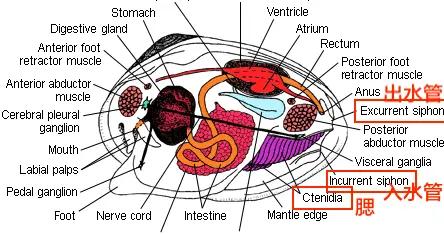

研究團隊關注的焦點是一個叫“顯著性網絡”(salience network)的腦區系統——它由前扣帶皮層(ACC)、前島葉(AI)和側前額葉皮層(LPFC)等區域組成,主要任務是評估外部刺激和內在情緒,判斷“什麼值得被注意”“什麼需要行動”。

可以把它理解爲大腦的“注意力雷達”或“優先級調度中心”。

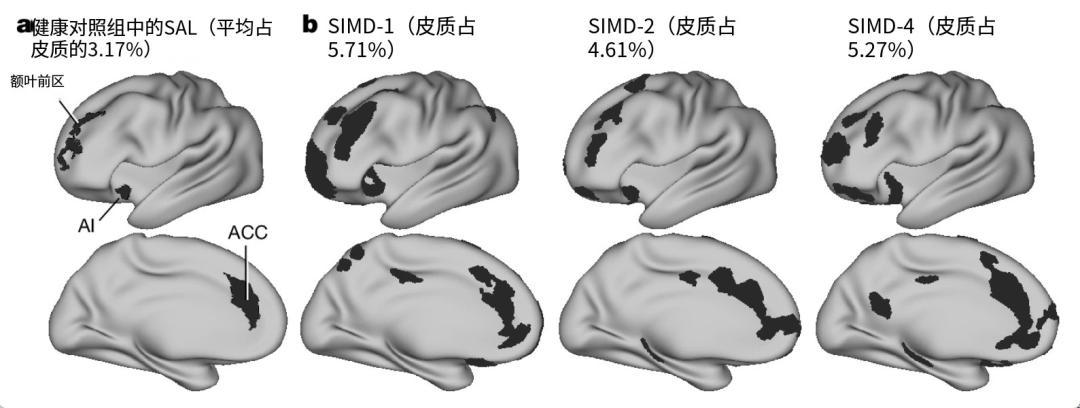

結果令人震驚:在抑鬱症患者中,這個網絡在大腦皮層中佔據的面積幾乎擴大了一倍——平均比健康人多 73%,效果量之大在神經影像史上極爲罕見。

研究團隊用不同算法、不同採集點、不同機構的數據驗證了三次,結果均一致。

在大量樣本的抑鬱症患者皮層中,前紋狀體顯着網絡擴大了近兩倍。a、顯著性網絡(黑色)在 LPFC、ACC 和 AI 中有代表性。b 、來自數據集的三個代表性個體的顯著性網絡丨參考資料 1

不僅如此,更精細的分析顯示,這種擴張並非隨機發生,而是顯著性網絡的邊界整體外移——就像一座城市的行政區劃重畫:這個“注意力部門”不斷擴張,擠佔了鄰近的三個系統:

· 默認模式網絡(DMN),負責內省、自我思考;

· 額頂網絡(FP),負責計劃和執行;

· 扣島網絡(CO),負責行動控制與穩定。

不同個體的“侵佔模式”有所不同:有的人向內省系統推進,有的人向執行系統推進,還有的人兩邊兼顧。

研究者發現,僅憑各功能網絡在皮層的佔比大小,就能以 78.4% 的準確率區分抑鬱個體與健康對照。顯著性網絡的面積,成爲了最具辨識力的特徵。

不是“情緒反映”

而是一種穩定的腦特質

接下來,研究團隊提出了一個關鍵問題:這種“網絡擴張”是不是隨着情緒狀態變化?抑鬱發作時變大,緩解後變小?

他們對同一個患者進行了長達 18 個月的追蹤,結果顯示:顯著性網絡的大小几乎不變。

無論患者抑鬱評分高低、是否接受治療(包括經顱磁刺激 rTMS),其網絡邊界始終保持着穩定。

更令人關注的是,他們在一項包含上萬名青少年的美國“青少年腦發育項目”(ABCD)中找到了線索:

那些在 10~12 歲時尚未出現抑鬱症狀、但在 13~14 歲後發展出臨牀抑鬱的孩子,早在無症狀階段,他們的顯著性網絡就已經比同齡對照組大了約 36%。也就是說,是先出現了網絡擴張,才表現出了症狀。

這表明,顯著性網絡的“勢力範圍”或許是一種抑鬱易感性的生物標誌——一種寫在大腦結構版圖上的“隱形風險基因表達”。

不過,雖然這個網絡的“版圖”是穩定的,它內部的“信號通路”卻並非一成不變。

研究者對兩名被長期追蹤的抑鬱症患者進行了細緻分析,結果發現,大腦中一條與“感受快樂”密切相關的通路——從伏隔核(掌管獎勵和愉悅)到前扣帶皮層(負責情緒調節)——連接越弱,患者就越難體會到快樂,越容易提不起勁。

更令人驚訝的是,在其中一位患者身上,這種連接強度的變化甚至可以提前預測他在一週後是否會出現更嚴重的“快感缺失”。

而另一條通路——伏隔核與前島葉(與焦慮和身體緊張感有關)的連接——則與焦慮程度密切相關:連接越弱,焦慮就越強。

總結而言,同一個大腦網絡裏,不同的“線路”分別對應着不同的情緒:一條掌管“快樂”,一條關聯“焦慮”。這讓我們第一次看到了抑鬱症中那些情緒交織、此起彼伏的生理根源。

至於爲什麼會出現這樣的網絡擴張,研究者提出了兩種可能:

一種是“用進廢退”:就像鋼琴家反覆練習會讓控制手指的腦區變大,如果顯著性網絡在抑鬱患者中長期過度活躍,它的“地盤”也可能隨之擴大;

另一種是發育期的遺傳影響:在大腦發育早期,某些基因決定了各功能區的邊界,如果這些基因調控稍有偏差,顯著性網絡就可能從一開始就被“畫得更大”。這也解釋了爲何這種變化能會在兒童時期出現並長期保持。

新的腦圖譜

也許能改變診斷思路

這項研究的意義不僅在於發現了一個“更大的網絡”,更在於它重塑了我們理解抑鬱的方式,或許可以提供診斷和治療的新思路。

首先它提示我們:抑鬱症不是單純的“化學失衡”或“情緒問題”,而是涉及整張大腦網絡版圖的重組。顯著性網絡的擴張,意味着患者的大腦可能更傾向於放大負面線索、內部感受或威脅信號,從而陷入持續的自我關注與痛苦的循環。

其次,這種特質性的標誌可能爲早期識別與個體化干預提供線索。如果未來能通過高精度影像或更簡便的腦電特徵篩查出這類模式,也許就能提前識別易感個體,制定個性化的預防策略。

最後,它還揭示了症狀波動背後的具體電路機制——不同連接通路對應不同的情緒維度。這爲精準精神病學(Precision Psychiatry)鋪平了道路:未來的治療,不再是“一種藥對應一種病”,而是針對“特定網絡的功能失調”設計的干預。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

我們常說,抑鬱症患者“想太多”“鑽牛角尖”,但那並非意志薄弱,而是一種大腦層面的“困住”——那個負責判斷“什麼重要”的注意力網絡,真的在不斷擴張。

它讓人更容易被內心的陰影吸引,卻難以把目光重新投向外界的光亮。理解這一點,也許是減少偏見、推動科學治療的開始。

唯有當我們承認抑鬱不僅在心裏,也在腦中,纔可能真正一起走出那片陰霾。

參考文獻

[1]Charles J. Lynch et al., Frontostriatal salience network expansion in individuals in depression, Nature, 2024, Vol. 633, pp. 624–633

[2]2021 年全球疾病負擔 [在線數據庫]。西雅圖:衛生計量和評估研究所;2024年(https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/,2025年8月13日訪問)

[3]WHO. (2025, August 29). 抑鬱障礙(抑鬱症). https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/depression

策劃製作

作者丨八雲 科普創作者

審覈丨宋崇升 北京回龍觀醫院精神科副主任醫師

李旭 中國科學技術大學副教授、中國生物化學與分子生物學會會員

策劃丨甄曦

責編丨甄曦

審校丨徐來 張林林