“夫妻相”,和“恩不恩愛”有關係嗎?

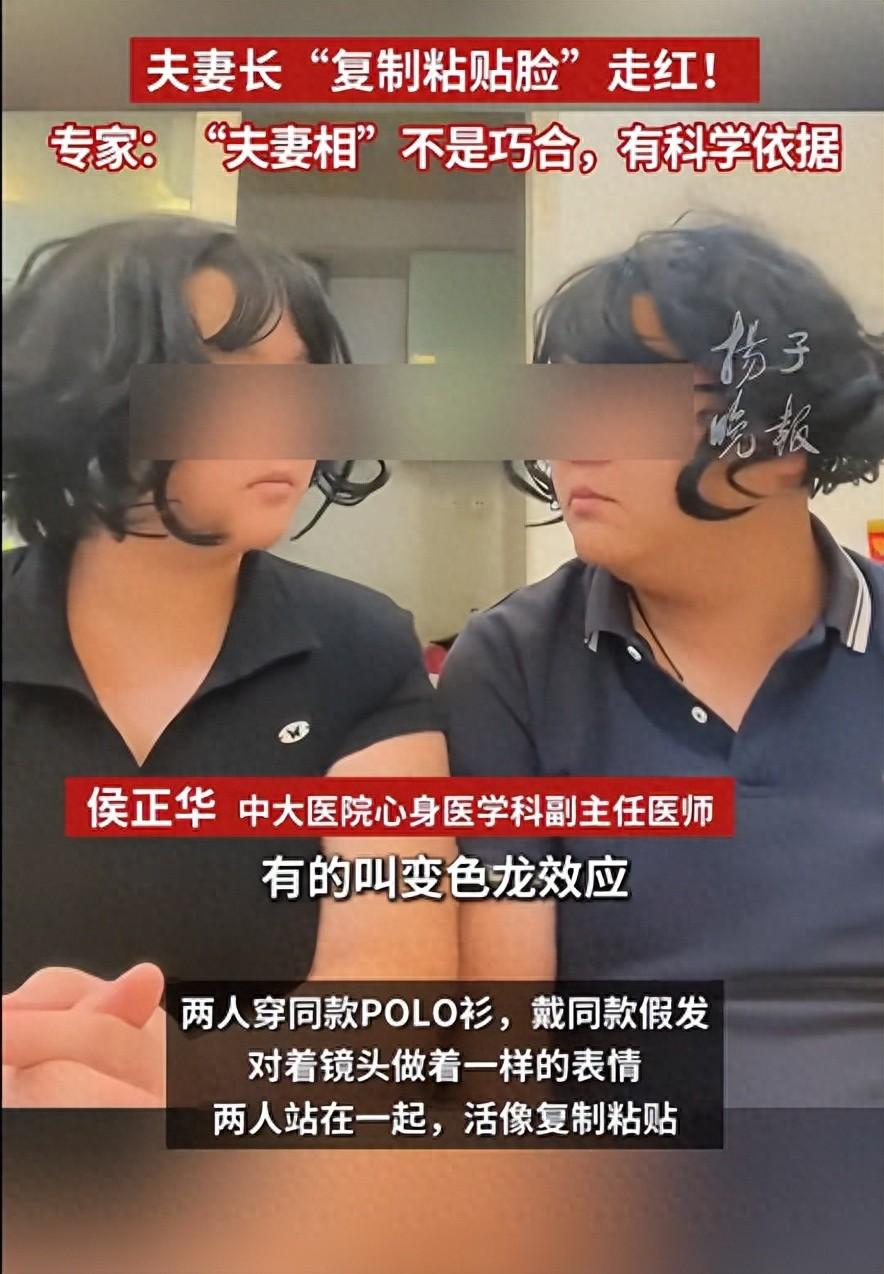

最近,在社交媒體上一對夫妻的“複製粘貼臉”走紅了。

這對夫妻穿上同款衣服,戴上同款假髮,再加上一樣的表情,乍一看就像複製粘貼出來的一樣。有網友在評論區說道:“雙胞胎都不敢長這麼像”“你倆這是共用一張臉啊”。

圖片截自揚子晚報

難道這就是傳說中的“夫妻相”嗎?兩個人在一起久了真的會長得越來越像嗎?

真的有“夫妻相”嗎?

實際上,心理學中很早就有“夫妻相”這個說法了。在 1907 年,法國學者伊格納茨·瓦伊鮑姆提出了一個情緒外導理論(Theory of emotional efference),認爲習慣性地使用特定面部肌肉可能會永久性地影響面部特徵,如果兩個人長期生活在一起,他們會無意識地模仿對方的表情,久而久之,雙方的面部肌肉運動形成的紋路和形態就會趨於一致,從而導致外表相似度的增加。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

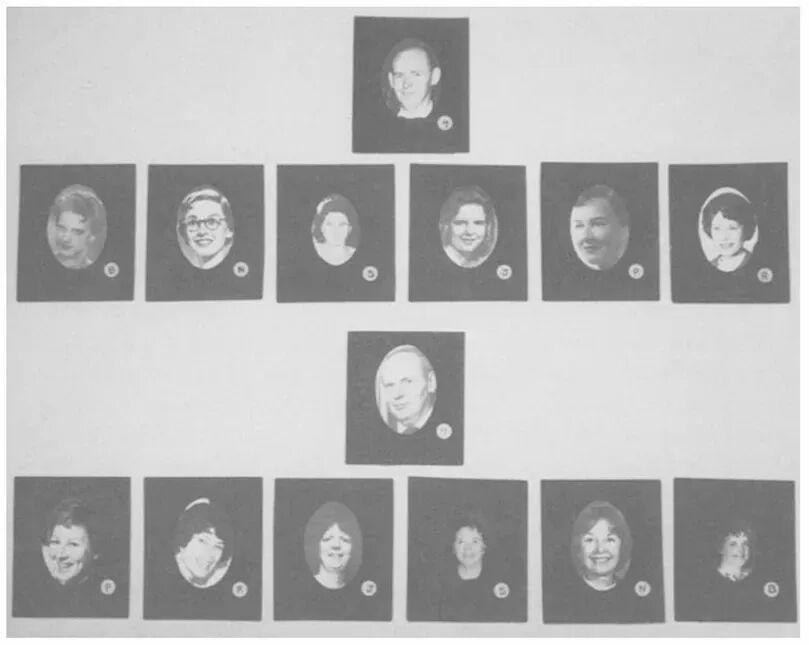

後來,逐漸有一些研究證明了“夫妻的長相往往會比較相似”的觀點。最爲經典的是心理學家羅伯特·扎榮茨及其同事在 1987 年所做的研究,他們徵集了 12 對種族、地域和年齡都比較相似的夫妻照片,將這些照片分成了2組,分別是結婚第 1 年和第 25 年拍攝的,每組 24 張(夫妻各 12 張)。

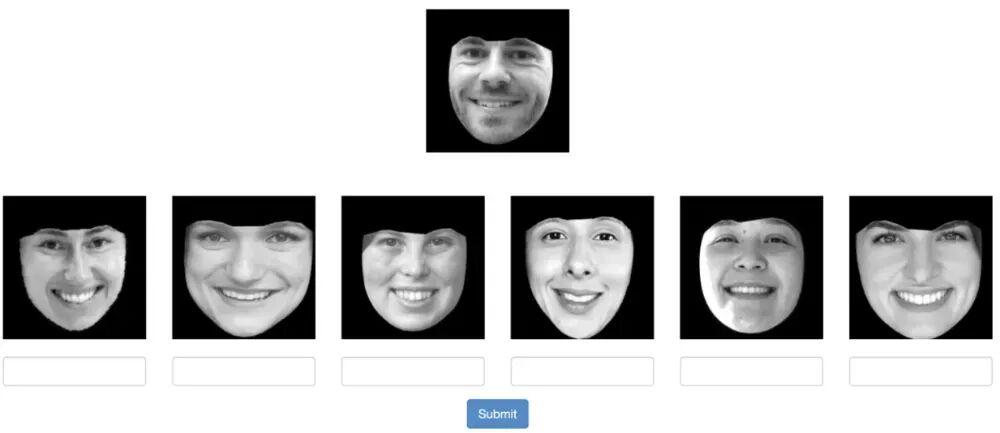

然後,研究者讓 74 名大學生觀察這些照片,並分別進行相似度判斷(判斷某張照片與哪一位異性最相似)和婚姻可能性判斷(判斷某張照片與哪一位異性最有可能是夫妻)。

圖源:參考文獻[1]

結果發現,新婚夫妻在相似度和婚姻可能性上都與隨機水平差不多(注:隨機水平相當於大街上隨便拉幾十個路人,他們與你的平均相似程度),而在 25 年後的照片裏,他們在這兩項指標上都顯著地超過了隨機水平,說明這些夫妻相處時間久了以後,長相變得越來越像了。[1]

但是,這項研究不僅年代久遠,樣本量太少,而且完全依賴於個人的主觀判斷,因此後來也有心理學家對此提出了質疑。比如評判者會不會受到照片中夫妻的表情、髮型等因素的影響,而不是純粹的面部特徵?

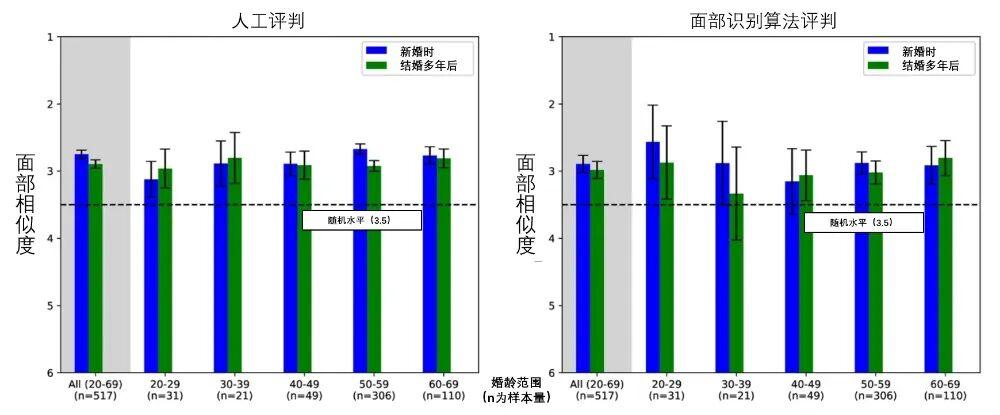

所以,2020 年斯坦福大學的一項研究採用了更加科學的方式來探究“夫妻相”的真相。研究者收集了 517 對夫妻的面部照片,每對夫妻有一張結婚 2 年內和 20~69 年後的照片,並用著名的面部識別軟件 Face++來處理這些照片,確保它們只展示一個人的面部特徵。

接着,研究者採用了兩種評判方式,一種是讓 153 名參與者在 6 張照片中按照與目標照片的相似度和婚姻可能性進行排序,另一種是採用一個叫做 VGFace2 的面部識別算法來進行同樣的照片排序。

圖源:參考文獻[2]

人工和算法評判的結果幾乎一致地發現,所謂的夫妻相確實存在,無論是新婚時期還是結婚多年後,夫妻的面部特徵都比隨機水平更加相似。但是,這些夫妻在結婚幾十年後的相似度,還是與新婚時差不多,甚至有些夫妻的面部相似性在多年後還有輕微的下降。[2]

圖源:參考文獻[2]

實際上,現在越來越多的心理學家也逐漸認爲,一個人的面部特徵也許會隨着年齡而改變,但不太會因爲長期與某個人生活在一起而趨於相似,而夫妻之間長得比較像的原因,是因爲他們在擇偶的時候就在無意識地尋求這種相似性。換句話說,這種夫妻相其實在兩個人剛在一起的時候就有了,而不是後來才轉變的。

爲什麼會選一個相似的伴侶?

自古以來,追求所謂的“門當戶對、郎才女貌”,是很多人在選擇結婚對象時的一個重要標準。其實,追求某種匹配性可以說是人類近乎本能的行爲慣性,這在心理學中被稱爲選型婚配(Assortative mating),指的是我們並非隨機選擇伴侶,而是基於某些特質進行篩選和匹配。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

一項針對近千名參與者的調查研究發現,無論對於男性或女性,在選擇與某個對象建立親密關係時,最看重的並不是外貌和物質等條件,而是對方身上有沒有那些與自己相似的品質。[3]也就是說,“相似相吸”是一個非常普遍的擇偶原則,這從現實角度來看也很好理解,選擇一個在生活方式和價值觀等方面更相似的伴侶,兩個人往往會相處得更融洽,吵架頻率更少,關係自然也會更穩定。

但是,爲什麼這種“相似相吸”原則會體現在長相上呢?拋開其他因素不談,伴侶長得越好看不是越好嗎?實際上,心理學家們對這個問題的答案也衆說紛紜,尚未有統一認可的答案,比較常見的解釋有以下三種:[4]

1.匹配假說(Matching Hypothesis)

該理論認爲個體會找一個外貌與自己相似的伴侶,是一種現實主義的策略。因爲找一個遠比自己好看的人,首先是很容易被拒絕,其次是即使在一起了,也會在潛意識中認爲自己是“高攀”的,可能會讓人沒有安全感,導致關係不穩定。

但是,如果找一個沒有自己好看的人,又會有一種“低就”的感覺,同樣不利於維持長久穩定的關係。自然而然,大部分人還是會下意識地找一個與自己長得差不多的人做對象。

2.競爭假說(Competition Hypothesis)

該理論認爲找對象類似於“市場競爭”,每個人都想找到一個最佳伴侶,但是每個人自身都有一定的“擇偶價值”,比如長得好不好看、經濟條件好不好等,條價值越高的人往往會有更強的競爭力和選擇權,同樣也會吸引那些與之相似的對象,而那些價值沒那麼高的人要是想“高攀”就很可能會競爭失敗,最終只能找到一個與自己條件相當的對象。

所以,這個理論其實與匹配假說類似,只不過它更加強調這是一種擇偶市場競爭下的被動結果,而不是人們“想”找一個這樣的對象。

3.自我尋求相似假說

(Self Seeking Like Hypothesis)

這是一個近些年來更被人們所接受的理論,它認爲我們天生就喜歡那些在價值觀、生活經歷和外表特徵與自己比較相似的人,在潛意識層面,我們會覺得那些面部特徵與自己有某種相似之處的人更有吸引力,也更值得信任。這種冥冥之中的傾向性在引導着我們選擇一個長相相似的伴侶。

總而言之,從心理學來說,兩個人能相互選擇通常是雙方在某些方面比較契合或相似,也許是體現在三觀上,也許是體現在長相上,無論是出於什麼原因,至少這種選擇本身是合理的。

夫妻相,最重要的並非長相

如果我們細看短視頻裏所謂的“粘貼複製臉”,就會發現他們其實在很多面部特徵上都很不一樣。就算是前面我們提到的研究證明了夫妻之間的相似性高於隨機水平,但也只是比路人像一點而已,還遠遠達不到“複製粘貼”的程度。

那爲什麼我們還是會覺得那對夫妻很像、很有夫妻相呢?

實際上,只要兩個人臉型胖瘦差不多,擋住髮型,再擺出同樣的表情,乍一看都會感覺挺像的。因爲我們在看一個人的外貌時,面部的細節特徵往往會需要仔細觀察才能分辨,所以我們第一眼看見的其實是一種“整體印象”,包含了輪廓、表情、動作和說話方式等一系列複雜的特徵。

所以,我們形容“兩個人很有夫妻相”,說到底並不是他們長得有多麼像,而是他們的舉手投足之間有一種奇妙的“默契感”,這種現象在心理學中叫作趨同(Convergence),指的是在親密關係中,兩個人的情緒反應、性格等特質會隨着時間的推移變得越來越相似。

有研究發現,那些在戀愛初期就有比較相似的情感反應的情侶,不僅會在半年後情感反應變得更相似,而且更不容易分手,關係滿意度也更高。[5]這個結論同樣也適用於已婚夫妻,從新婚到婚後一年之間,他們在性格和情感反應上都會趨於相似,並且這種趨同性通常還伴隨着關係滿意度的提高。[6]也就是說,兩個人在相處過程中總會逐漸趨於相似,而且這能提升兩個人的關係質量。

這就要歸功於我們大腦中的鏡像神經元(Mirror neuron),它不僅會讓我們在無意識中模仿對方的動作、表情和語氣,還能讓大腦模擬對方的心理狀態,從而產生一種感同身受的共情體驗。[7]這個過程幾乎是自動化的,不需要任何思考,我們就能明白對方爲什麼高興或難過。而一對長年生活在一起的夫妻,這種同步和共情幾乎每天都在發生,久而久之兩個人就會變得越來越有默契,很多時候根本不需要說話,一個眼神、一個微小的動作,兩個人就能心領神會。

這種在長相廝守中培養出來的默契感,不就是最棒的夫妻相嗎?

結語

人們常說,好的婚姻會讓彼此變得更好,其實這還會讓兩個人變得更有夫妻相。只不過,夫妻相的本質並不在於長得像,而在於兩個人在日常的碰撞磨合中變得越來越和諧與默契。

願大家都能與愛人擁有內外都很美的夫妻相!

參考文獻

[1] Zajonc, R. B., Adelmann, P. K., Murphy, S. T., & Niedenthal, P. M. (1987). Convergence in the physical appearance of spouses. Motivation and emotion, 11(4), 335-346.

[2] Tea-Makorn, P. P., & Kosinski, M. (2020). Spouses’ faces are similar but do not become more similar with time. Scientific Reports, 10(1), 17001.

[3] Buston, P. M., & Emlen, S. T. (2003). Cognitive processes underlying human mate choice: The relationship between self-perception and mate preference in Western society. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(15), 8805-8810.

[4] Alvarez, L., & Jaffe, K. (2004). Narcissism guides mate selection: Humans mate assortatively, as revealed by facial resemblance, following an algorithm of “self seeking like”. Evolutionary Psychology, 2(1), 147470490400200123.

[5] Anderson, C., Keltner, D., & John, O. P. (2003). Emotional convergence between people over time. Journal of personality and social psychology, 84(5), 1054.

[6] Gonzaga, G. C., Campos, B., & Bradbury, T. (2007). Similarity, convergence, and relationship satisfaction in dating and married couples. Journal of personality and social psychology, 93(1), 34.

[7] Iacoboni, M. (2009). Imitation, empathy, and mirror neurons. Annual review of psychology, 60(1), 653-670.

策劃製作

作者丨ACC心理科普

審覈丨楊小洋 四川師範大學心理學院副教授 中國老年學和老年醫學學會老年心理分會副主任委員 中國心理學會老年心理專委會委員

策劃丨丁崝

責編丨丁崝

審校丨徐來 張林林