每4箇中國青少年,就有1個在自傷

“我一想起過去傷心的事就渾身發抖。就喝酒抽菸,把酒瓶子砸碎了,往手上去割。這樣子我會感覺得到了釋放,很舒服。”——N11

近年來,在中小學的心理健康教育中,越來越多的老師和家長開始討論一個沉重的話題:在青少年中普遍存在的“非自殺性自傷”(Nonsuicidal Self-Injury,簡稱NSSI)行爲。

在公共輿論與教育宣傳之間,“自傷”這個詞往往伴隨着“叛逆”“作秀”“厭世”“自殺傾向”等誤解的標籤。

大人們很難理解:爲什麼一個孩子會無緣無故地傷害自己?是爲了吸引注意?是青春期的情緒宣泄?是衝動,還是真的求死?

科學研究告訴我們,青少年的自傷行爲未必總是和自殺相關。它真實、普遍、沉默,卻尖銳地存在於許多青少年的生活中。對他們而言,每一次劃破皮膚的行爲,都可能是無法言說的情緒風暴的一種出口,是在極度的心理痛苦中尋找緩解的一種方式。

我們理解得越少,誤解與傷害可能就越多。

究竟什麼是“非自殺性自傷”?它爲什麼會發生?我們又能做些什麼?

自傷≠想死: NSSI、

自殺與自我傷害的區別

“自傷前我非常急躁,傷後情緒得以發泄,之後非常輕鬆,情緒一釋放,就感受不到疼了。”—— N1

外部的傷口,其實是內心看不見的傷口的反應 | 即夢作圖

先釐清幾個極易混淆的概念:“非自殺性自傷”(NSSI)、自殺行爲(suicidal behavior)與廣義自我傷害(self-harm)。

首先,廣義自我傷害是一個寬泛的集合,泛指一切有意傷害自己的行爲,它包含了NSSI和自殺行爲。兩者的核心區別在於意圖。

▪️ 自殺行爲往往伴隨着明確的死亡意圖,包括吞藥、跳樓、割腕等,實施者往往有着強烈的終結生命的意圖。

▪️ NSSI則沒有明確的死亡意圖,常常表現爲劃傷、燒傷、撞頭、擊打致傷等相對較輕但可能不斷重複的自我傷害行爲,而驅動這些行爲的往往是沉重的情緒痛苦、尋求控制感或釋放感。

NSSI有其特定的心理機制與功能性,不能簡單地與自殺行爲畫等號。許多青少年在面對心理痛苦時選擇自傷,並非真的希望結束生命,而是試圖擺脫一種難以承受的情緒狀態,或向外界傳遞“我需要幫助”的信號。

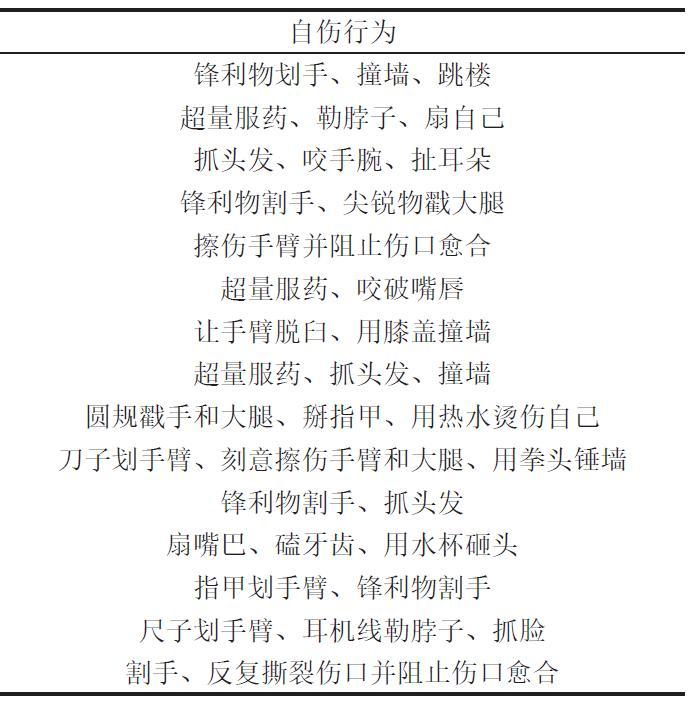

江西贛州第三人民醫院收治的一些非自殺性自傷行爲青少年 | 參考資料[15]

當我們將一個自傷行爲草率地等同於“作死”或“威脅”,不僅可能加深青少年的羞恥感與自責,還會使他們更不願意表達情緒、求助他人,甚至真正走向絕望——並非所有NSSI的人都會發展爲自殺風險,但他們在未來出現自殺想法或嘗試的風險確實也顯著高於普通人羣。

科學地識別NSSI,並給予恰當回應和幫助,是防止悲劇發生的重要起點。

“非自殺性自傷”現象有多普遍?

“割皮膚之後有一種釋放,很高興,看見流血後有種贖罪的感覺。覺得有一點疼,但是疼的感覺很好。”——N6

自傷青少年的佔比,可能會讓人震驚 | 即夢作圖

NSSI現象有多普遍?數據可能會讓你感到震驚。

近兩年的綜述顯示,NSSI在青少年中的總體平均流行率高達16%,其中女性報告的流行率高於男性(19.4% v. 12.9%)。

而來自亞洲的研究報告的流行率則顯著高於其他洲,中國青少年中流行率高達24.7%。這就意味着,每10箇中國孩子中,就可能有2–3人曾在某個階段對自己造成過傷害。

NSSI往往不是一次性的行爲,而有持續NSSI行爲的青少年,未來出現抑鬱、焦慮、自殺念頭的風險也顯著升高。所以,NSSI很可能是心理健康“失衡”的前哨信號——如果我們忽視了它,就可能錯失了最佳的干預時機。

然而,青少年的自傷,大多是沉默並隱形的。

大多數青少年並不會主動展示他們的傷痕。研究表明,超過一半的自傷者從未向他人透露相關情況,他們通常選擇隱蔽部位如大腿、腹部或上臂內側,避免他人察覺。

他們也可能在網絡上通過文字、符號、圖像或模糊語言分享自傷情緒,例如以含糊不清的表述暗示自己的傷害行爲,但不直接公開自己的行爲。

這些“象徵性表達”既是避免外界干預的保護機制,也反映了青少年在缺乏情緒語言與支持時,試圖通過其他方式呼喚理解與共鳴。

他們爲什麼選擇用傷口說話?

“我好多次跟自己的朋友傾訴,我朋友哈哈大笑,打斷我,還說我太會裝了,後面我就沒繼續說了。”—— M9

在不成熟的大腦結構之上,自傷行爲本身也扮演着複雜的心理功能。 | 即夢作圖

爲什麼一個痛苦到極限的孩子反而會選擇“傷害自己”?

要理解這個看似矛盾的行爲,首先要理解青少年那正在經歷劇烈重塑的大腦。

我們常以“叛逆”“不聽話”解釋青少年的衝動行爲,卻忽視了大腦發育的科學事實。大量神經影像研究表明,前額葉皮層——掌管理性判斷、衝動控制與情緒調節的大腦區域——是人類大腦中最後成熟的部分,往往要到20多歲才趨於穩定。與此同時,邊緣系統(如杏仁核、伏隔核等情緒和獎賞中樞)在青春期迅速成熟,導致青少年對情緒刺激的反應更強烈,卻缺乏足夠的“剎車”系統來調節。

青少年的邏輯推理能力雖在15歲左右已接近成人,但社會心理能力——例如延遲滿足、抗拒同伴壓力、評估風險——仍在持續發展中。這就像在尚未熟練駕駛前,就啓動了一輛擁有強力引擎的賽車。他們不是“不懂道理”,而是在大腦尚未完全成熟的階段,更容易受到強烈情緒的驅使,做出冒險或非理性的行爲。而當外界缺乏理解與回應時,NSSI便成爲他們唯一“能控制”的表達方式。

在不成熟的大腦結構之上,自傷行爲本身也扮演着複雜的心理功能。

每一個看似極端的行爲,背後都藏着某種理性的動因。而要真正幫助這些青少年,就必須先從理解開始。

哈佛大學心理學家馬修·諾克(Matthew Nock)提出了一個廣受認可的理論模型:NSSI是一種功能性行爲——個體在情緒高度痛苦或表達受阻時,所做出的應對。

諾克用兩個維度來解釋NSSI的功能:一個維度是功能指向,包括內在功能(用於調節自我)和外在功能(調節人際關係/社會);另一個維度是強化類型,包括負強化(去除/減輕厭惡刺激)和正強化(獲得/增加理想刺激)。

也就是說,青少年自傷時,要麼是爲了處理自己內心的風暴(內在功能),要麼是爲了影響和回應外部的世界(外在功能);要麼是爲了擺脫某種不想要的東西(比如巨大的痛苦),要麼是爲了得到某種想要的東西(比如片刻的安寧或他人的關注)。

自傷的這四種功能,也就對應着四種強化機制:

1)給自己“止痛”( 內在-負向強化):當內心的痛苦、焦慮、空虛、自我厭惡滿溢時,用身體的疼痛來覆蓋、壓制或轉移這種無法忍受的情緒。

2)給自己“提神”(內在-正向強化):在感覺麻木、解離時,通過自傷來獲得“存在感”或“情緒刺激”,重新“感覺自己還活着”;

3)向外界“求救”(外在-正向強化):當語言的求助無效時,用自傷這個無法被忽視的信號,獲得他人關注、支持或照顧;

4)讓外界“暫停”( 外在-負向強化):通過自傷來避免或逃離衝突、壓力或人際困境,比如暫時終止一場激烈的爭吵,或逃避一項無法承受的任務。

身體的痛苦,遠小於心理的痛苦 | 即夢作圖

諾克還提出了六條走向自傷的心理路徑。

瞭解這些路徑,有助於我們區分不同動機的自傷行爲,並更有針對性地進行干預。

1. 社會學習假說(Social Learning Hypothesis):他們“學會了” 這種方式

大多數自傷者並非“天生”就會劃傷自己,而是從他人那裏“學來”的。這正是社會學習的力量:青少年大腦中的模仿機制活躍,社交媒體、影視作品、同伴言語中頻繁出現的“自傷文化”會顯著降低行爲門檻。研究表明,網絡暴露與NSSI之間存在顯著相關,有些青少年甚至會在看到他人自傷“被在意”後,嘗試模仿。

2. 自我懲罰假說(Self-Punishment Hypothesis):把別人對我的傷,轉向自己

在長期的辱罵、忽視、羞辱下,孩子可能逐漸學會了“自責”,並將其內化爲“自我攻擊”。研究發現,自我批評是童年創傷與NSSI之間的中介機制。他們往往習慣性地貶低自己,把傷害自己的行爲視爲“應得的懲罰”。這種動機下的自傷,常伴隨強烈的羞恥感和內疚——不是爲了“讓人看見”,而是“我就該受罰”。有一位自傷的青少年這樣說:“因爲全世界都在傷害我,只要我在他們傷害我之前對自己下手,他們給我帶來的傷害就不那麼痛了。”

3. 社會信號假說(Social Signaling Hypothesis):我只是想被聽見

長時間被忽視的青少年會發現,只有在流血時,周圍人纔會認真對待自己。這是“高代價信號”機制:代價越大的行爲,越容易引發回應。當說話被打斷、情緒被否定時,他們可能會選擇用“身體上的傷口”來表達“心裏的聲音”。有研究發現,一些青少年在自傷後,與父親的關係出現了明顯改善——這雖然不是健康的溝通方式,但確實是“唯一奏效”的那種。

4. 實用主義假說(Pragmatic Hypothesis):快速、隱蔽、立竿見影

相比冥想、運動、社交求助等方式,自傷“成本低、效率高”:不依賴他人、不需要等待,甚至可以悄悄進行。這種特性讓它在面對突如其來的情緒崩潰時,成爲青少年“可立即使用”的應急方案。缺乏替代策略和難以求助他人,使得他們更容易依賴這種極端但熟悉的方式。

5. 痛覺鎮敏/內啡肽假說(Pain Analgesia/Opiate Hypothesis):“不痛”反而更危險

很多自傷者表示,在行爲過程中並不感到“特別疼”,甚至有“鬆一口氣”的感覺。一些生物學研究表明,部分自傷個體的內啡肽系統反應更強、疼痛閾值更高,這意味着身體可能通過內在機制爲他們提供“情緒止痛”。自傷行爲也可能將情緒痛苦“具體化”爲可以控制的身體疼痛,帶給他們一種“掌控感”。

6. 內隱認同假說(Implicit Identification Hypothesis):我,是個自傷者

研究者使用內隱聯想測試發現,自傷者在潛意識中對“自傷”與“自我”的關聯更強。這說明,行爲一旦重複,就會內化爲“我是誰”的一部分。這種認同讓行爲更難中斷:不是“我自傷”,而是“我就是自傷者”。要真正幫助他們改變,不能只是阻止行爲,更要重建自我概念:“你並不等於這個傷口”。

自傷不是作秀,也不是裝病。對很多青少年來說,它是情緒失控時唯一可用的“生存策略”,是在壓抑、自責、孤獨、憤怒和無力之中,爲了尋找一點點“能被理解的希望”。

他們不是不想好好說話,而是早就說不動了。如果能被溫柔地聽見、看見、回應、理解,他們不會選擇用傷口說話。

自傷干預有哪些有效的科學方法?

“每當我跟其他人訴說後,總是得不到理解的時候,我是多麼希望有個醫生能來幫幫我。” ——M12

很多自傷青少年其實渴望得到正規的醫療幫助 | 即夢作圖

越來越多的研究指出:自殺並不是一時衝動,也不僅僅是某種青春期的“過渡行爲”。它是一個背後承載了情緒調節、人際溝通、自我認同等多重功能的行爲信號。不是一句“想開點”,就能勸阻的。

在評估一位存在NSSI行爲的青少年時,臨牀工作者通常會關注幾個關鍵維度:行爲的發生頻率、使用的自傷方式、是否伴隨自殺意圖、是否存在痛感麻木、以及自傷後的情緒體驗(如放鬆、後悔、解脫)。儘管 NSSI 的定義是不以“死亡”爲目的的自我傷害,但研究者們一致認爲,它是未來自殺行爲與自殺死亡最強的預測因素之一。

這一點至關重要——因爲NSSI的出現,不僅是個體行爲的問題,更是一個信號,它意味着孩子所處的環境中,可能存在着嚴重未被看見和回應的心理壓力,尤其是來自人際關係的長期挫敗與失聯。這些孩子並非不想好好生活,而是長久處於一種被誤解、被忽視、無法表達、無法獲得回應的狀態中。如果這種生存困境長期無法改變,甚至在污名與孤立中持續加劇,而孩子們又始終沒有學會其他更健康的情緒調節方法,也得不到來自家庭、學校和社會的支持,那麼他們的行爲就很可能在某個臨界點進一步升級。

雖然,並非每一個自傷的孩子都會走向自殺,但如果我們停留在“發現問題”而不提供後續的理解與干預,只是匆匆貼上“心理異常”的標籤,那無異於眼睜睜看着他們在痛苦和污名中沉溺。

幸運的是,近年來多種有效的干預方法已經陸續出現。它們的核心目標很一致:不是粗暴地“禁止”行爲,而是幫助青少年找到更好的“替代方案”。

目前實證支持最強的幾類干預方式包括:

1. 發展性團體心理治療(Developmental Group Therapy)

這是一種整合多種技術的團體干預形式,融合了認知行爲療法(CBT)、問題解決療法(PST) 以及辯證行爲療法(DBT),旨在解決與人際關係、學校問題、同伴關係、抑鬱、自傷、絕望感以及對未來的感受等相關的問題。每組約 8-12 位青少年,進行不超過 19 次的團體治療。內容聚焦於:衝突管理與問題解決;情緒識別與調節;NSSI背後的動機澄清;真實而有界限的人際互動訓練。這種治療的核心價值在於團體互助。青少年在小組中逐漸意識到,“原來不是隻有我”,這種情境本身就對羞恥和孤立感具有極強的緩衝作用。

2. 情緒調節個體治療(Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents, ERITA)

ERITA是一種爲期12周的標準化個體治療,源於接受與承諾療法(ACT),強調“情緒可以承受,不必切開皮膚來解決”。核心技術包括:情緒識別與命名、與痛苦情緒共處而不是迴避、學習替代性應對策略(如冷水刺激、情緒日誌、冥想、身體活動)。ERITA要求至少一位家長參與青少年的治療過程,幫助父母理解孩子的“情緒語言”。該治療旨在通過改善情緒調節能力來減少自傷行爲,重點關注情緒調節困難在自毀行爲維持中的作用。

3. 自傷行爲干預計劃(Treatment for Self-Injurious Behaviors,T-SIB)

T-SIB 是一項9周的個體化行爲治療,包括治療前的動機增強策略、心理教育、功能性分析,以及問題解決、社交溝通、認知扭曲和痛苦耐受能力的技能訓練,每個模塊根據個體需求進行定製化調整。核心的技能培訓包括問題解決、人際溝通、認知扭曲識別和痛苦耐受技能,它的特點在於結構清晰,目標具體,尤其適合正在經歷NSSI行爲高發期的青少年。通過結構化的課程,青少年會學到“衝動—行爲—結果”之間的連結,逐步建立“我有別的辦法”來替代切割衝動。

4. 減少自傷計劃(Cutting Down Program, CDP)

CDP是一項手冊式的CBT短期干預,目標並不是“馬上停止所有自傷”,而是幫助青少年逐步減少頻率,同時建立穩定的替代行爲。課程結構是模塊化設計,包括8-12次一對一會談,核心模塊包括對自傷的認識與動機澄清、功能性分析、替代策略訓練、鞏固計劃與復發預防。CDP同時也開發了在線版本,對迴避就診或資源不足地區的青少年非常重要。

5. 強化情境治療(Intensive Contextual Treatment, ICT)

這是一個爲期3個月、結合個體治療與家庭治療的高強度門診干預,特別適合伴隨嚴重情緒波動或多重行爲問題的青少年及其家庭,旨在減輕痛苦並提高功能適應能力。治療目標包括:情緒調節頻率提升、恢復學校與生活參與、制定具體的“復發預防計劃”、重建家庭溝通系統(尤其是父母的理解與回應方式)。ICT注重個體與家庭的雙重治療,確保青少年在治療過程中不僅得到個人情緒上的支持,也能獲得家庭環境中的有效支持。

6. 治療性評估(Therapeutic Assessment, TA)

有些青少年可能尚未準備好接受長期治療,或者在初診時態度抗拒。這時,TA是一個橋樑式工具,它能夠在一次結構化訪談中,幫助孩子意識到自傷行爲背後的核心情緒衝突;激發改變的內在動機;明確下一步希望與目標。對初診個案來說,這種方式有助於建立信任感與治療動機,爲後續治療鋪路。

無論採用哪種方法,上述干預手段的核心目標都不是簡單粗暴的“讓他們別再割了”,而是:1. 識別和理解“行爲背後的功能性動機”;2. 創造一個可以安全說出痛苦的空間;3. 在關係系統(尤其是家庭)中修復信任與支持;4. 用技能替代自傷功能,如冷靜技巧、表達訓練、情緒記錄、身體覺察等,讓孩子們知道情緒可以被命名、被理解、更可以被調節。

目前的研究共識認爲:情緒調節困難(emotion dysregulation)是 自傷的核心維持機制。當我們教會一個人識別情緒、命名情緒、接納情緒,再通過冥想、冷靜箱、運動、繪畫、敘事、呼吸等方法學會調節情緒——他們才真正擁有了“不靠傷口也能活下去”的能力。

需要注意的是,在實際臨牀工作中,許多青少年並不是“只有自傷這一個問題”。他們可能同時伴隨抑鬱症、焦慮症、創傷後應激障礙(PTSD)或邊緣型人格障礙(BPD)等心理健康問題。如果僅僅關注行爲層面的干預,而忽視了這些潛在的心理障礙,那麼即便短期內自傷減少,也容易在長期中反覆發作或轉換爲其他問題。因此,對共病心理障礙的識別與治療,應該與NSSI干預同步進行。醫療機構的專業評估、個體化治療方案(如CBT/DBT/藥物治療等)將有助於提升整體干預效果,也能讓青少年在更深層次上獲得修復與成長。

別把他們推遠——我們能做些什麼?

“我用刀劃了自己的大腿後我感覺很無助,我想找人幫助我,我纔拿給我媽看,想說一下自己的情況,她立馬大吼大叫起來,表示難以理解,很奇怪,我就沒繼續跟她說了,最後還是自己默默地承受着這一切。” ——M12

“有一次我跟我爸說了我劃手的事情,他立馬生氣起來,還罵罵咧咧地指責我,我就沒有繼續再說了,默默地躲起來哭。” ——M6

爲自傷青少年遮雨,而不是成爲他們生命裏的風雨 | 即夢作圖

NSSI並不等於“想死”,而往往是青少年在極端心理痛苦下的一種“求生”行爲:它可逆、可理解、可干預。事實上,大多數青少年在成年後,隨着心智成熟、壓力調節能力增強,自傷行爲會逐漸減少乃至終止。

但這並不意味着身邊的大人可以袖手旁觀——恰恰相反,家庭、學校和社會的回應,往往決定了孩子能否更早擺脫對自傷的依賴。

以下就是一些基於系統性研究與循證干預的、具體可行的陪伴方式。

01. 不要立刻責備,先接住他們的情緒

當父母或老師發現孩子自傷時,第一反應常是震驚與憤怒——“你瘋了嗎?”“你怎麼能做這種事?”這些反應可以理解,但會增加孩子們的羞恥和內疚感,加劇他們的情緒痛苦。

試着換一種方式說:“我看到這些傷口了,我知道你一定經歷了很大的痛苦。”或“我現在可能有點慌張,但我不會怪你,我只是想知道你還好嗎。”

這不是縱容,而是建立連接。青少年只有在“被看見”與“被理解”中,纔會願意展開對話。

02. 不要一味禁止,要提供替代方式

“你答應我,不能再傷害自己了!”是很多家長脫口而出的話。但對一些孩子而言,自傷是唯一學會的“情緒急救艙”。如果只是封堵這個出口,而不給他新的調節方式,情緒的洪水依舊無處宣泄。

臨牀干預中,常採用“功能替代”策略。例如:用冰塊按壓手腕,替代割傷的痛覺;用紅筆在皮膚上畫線,模擬出血的感覺;冷水刺激、冥想、運動、日記寫作,用其他方式來釋放壓抑;藉助團體治療或繪畫療法表達情緒。

這也不是“縱容”,而是重建“替代路徑”的過程。就像戒菸時我們會找口香糖、尼古丁貼片等替代物,戒除自傷同樣要給情緒找到替代的出口。

03. 不要獨自硬扛,要儘早求助專業人士

許多家庭試圖“自己解決”,但自傷行爲往往牽涉情緒調節、創傷史、衝動控制、人際衝突等多重機制,需要系統的專業干預。

越來越多研究表明:及早介入是降低自傷頻率、避免自殺進展的重要保障。你可以諮詢當地三甲醫院心理科或青少年精神門診;尋求學校心理老師的建議;查找城市內持證心理諮詢師,避開非專業的“網紅心理師”或僞科學。

但現在現實中,心理科和精神科仍然揹負着沉重的社會污名。一些孩子可能會覺得:“去看心理醫生,是不是說明我瘋了?”甚至有些家長也會因爲“面子”問題,而拒絕帶孩子求助。

這種誤解,其實本身就是問題的一部分。如果實在不願意第一時間去醫院,也可以考慮逐步建立“信任橋樑”:從學校的心理老師或心理社團開始接觸;選擇匿名的線上心理諮詢平臺作爲起點(注意選擇正規、持證平臺);閱讀有科學依據的心理科普書籍或文章,讓自己對“心理求助”有更全面的瞭解。

讀到這裏的你,對自傷的基礎知識都已經有了初步瞭解,如果你求助的對象對於自傷行爲一問三不知,那就該換人了。

04. 陪伴不是監視;理解不是控制

家長和教師常會“過度干預”來“管控風險”:禁止獨處、全天陪同、剝奪手機、取消外出,甚至送進“懲戒學校”或“封閉訓練營”。學校方面也可能簡單粗暴地“叫家長”或“勸退”學生。

這些做法初衷是“保護”,但事實上,這隻會加劇青少年的孤獨與羞恥感,破壞家庭與學校之間的信任。

真正有效的陪伴,是讓孩子知道——“你被理解了”。是願意聽他說,是一起去看心理專業人士,是在孩子情緒崩潰時說:“我不會放棄你,我們一起想辦法。”

05.改變社會看待自傷的方式

關於自傷,社會上仍充斥着誤解與污名化標籤:“就是想博關注罷了”“是心理變態吧”“都是青春期作秀”……

這些言論不僅模糊了問題的本質,也讓正在經歷痛苦的青少年陷入更深的羞恥與孤立之中。

一個真正有保護機制的社會,應該從多維度努力去打破這些偏見:

媒體報道應避免渲染細節、手法和傷口圖像,以防誘發“社會學習效應”;

教育系統要開展教師培訓與校園心理教育,讓一線教師具備識別和應對NSSI的基本能力;

醫療與社區系統應提升專業心理服務的普及率與可及性,讓求助成爲一種日常而非“羞恥”的選擇;

政府和專業機構應積極開發更多低門檻、公益性的干預工具——包括基於AI的心理教育課程、線上諮詢平臺或本地心理健康項目,確保哪怕是身處邊遠或經濟困難地區的青少年,也能獲得及時而溫暖的幫助。

如果整個社會都能讀懂自傷背後的求救信號,許多悲劇就不會發生。

所謂的“問題行爲”,不過是一個孩子在表達他未被滿足的需求。

願每一個自傷的青少年,都能被溫柔地看見,而不是被驚恐地責罵;

願每一位大人,都有能力成爲孩子生命中那個“接住他們”的人;

願這個世界,能讓傷痕累累的孩子感到,即使在最深的黑暗裏,他也並非孤身一人。

如果你願意,可以把這篇文章轉給身邊的老師、家長、青少年,甚至是教育決策者。

讓我們用科學和理解,替代誤解與否定。

療愈,是在安全的關係中完成的。

對抗傷害的力量,會從“被理解”的那一刻開始生長。

後記:Loki的故事

我養了一隻奶牛貓Loki,它曾從小被遺棄在街頭流浪。被我收養後,每當家中環境變化,或身體出現炎症,它就會開始反覆舔咬四肢和肚皮,直到毛髮脫落、皮膚潰爛。

在康復階段的loki ,腹部毛髮脫落,後腿有傷口 | 作者供圖

我一度以爲是皮膚病,直到在《貓內科學》裏讀到一個詞:自發性自損性脫毛(psychogenic alopecia)——動物會因心理壓力或身體疼痛而傷害自己。

原來,它是在用最笨拙的方式告訴我:“我不太好。”那些看似莫名的傷痕,背後可能是飲食過敏、水源污染、多貓家庭的關係緊張,我出差太久帶來的分離焦慮,甚至是腸胃炎症的預警。

於是,我開始更認真地陪伴它,調整飲食、安撫情緒、帶它就診、用物理手段防止它繼續舔傷。慢慢地,它的身體好轉,也不再傷害自己。

那些無法言說的,最終會通過症狀來表達。

孩子也是如此。當他們無法用語言表達痛苦時,只能在身體上刻下呼救的信號。我們能做的,不是責備或恐慌,而是像守護一隻受驚的小獸那樣,蹲下來,聽他們的傷口說話,然後,陪他們慢慢好起來。

參考文獻

[1]Nock, M. K. (2009). Why do people hurt themselves? The functions of NSSI. Clinical Psychology Review, 29(1), 1–9.

[2]Calvo, A., et al. (2022). Psychotherapeutic interventions specifically developed for adolescents engaging in nonsuicidal self-injury: A systematic review. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 16, 1–19.

[3]Wang, YJ., et al. (2022). Risk factors for non-suicidal self-injury (NSSI) in adolescents: A meta-analysis. eClinicalMedicine, 46: 101350

[4]Qu, D., et al. (2023). Non-suicidal self-injury in Chinese population: a scoping review of prevalence, method, risk factors and preventive interventions. The Lancet Regional Health - Western Pacific, 37: 100794

[5]Farkas, B.F., et al. (2024). The prevalence of self‑injury in adolescence: a systematic review and meta‑analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 33:3439–3458

[6]Masi, G., et al., (2023). Persistent Non-Suicidal Self-Injury and Suicidality in Referred Adolescents: A Longitudinal Study Exploring the Role of Cyclothymic Temperament. Brain Sci., 13(5), 755

[7]Whitlock, J., er al. (2006). Self-injurious behaviors in a college population. Pediatrics, 117(6), 1939-1948.

[8]Lewis, S. P., & Seko, Y. (2015). A double-edged sword: A review of the benefits and risks of online nonsuicidal self-injury activities. Journal of Clinical Psychology, 72(3), 249–262.

[9]Stiles, J., & Jernigan, T. L. (2010). The basics of brain development. Neuropsychology Review, 20(4), 327–348.

[10]Lenroot, R. K., & Giedd, J. N. (2006). Brain development in children and adolescents: Insights from anatomical magnetic resonance imaging. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 30(6), 718–729.

[11]Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The adolescent brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 1124(1), 111–126.

[12]Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. Developmental Review, 28(1), 78–106.

[13]Liu, R.T., et al., (2016). Non-suicidal self-injury and life stress: A systematic meta-analysis and theoretical elaboration. Clinical Psychology Review, 47:1–14

[14]Hilt, L. M., et al. (2008). Longitudinal study of nonsuicidal self-injury among adolescents: Rates, correlates, and functions. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37(4), 825–833.

[15]餘永玥,黃麗麗,曾奕.伴非自殺性自傷行爲的青少年及其照護者心理體驗的質性研究[J].上海醫藥,2024,45(12)

:15-19.DOI:CNKI:SUN:SYIY.0.2024-12-004.

[16]高月紅,徐旭娟,陳芸,等.青少年抑鬱症患者非自殺性自傷心理體驗的質性研究[J].護理學雜誌,2023,38(14)

:91-95.DOI:CNKI:SUN:HLXZ.0.2023-14-022.

[17]黎林富,張婧,蔣萌.伴非自殺性自傷青少年抑鬱症患者自我表露需求的質性研究[J].心理月刊,2025,20(04)

:54-56.DOI:10.19738/j.cnki.psy.2025.04.017.

作者:李世佳

編輯:遊識猷

本文來自果殼,未經授權不得轉載.

如有需要請聯繫[email protected]