“光譜巡天”突破!“國之重器” LAMOST正改變着我們對銀河的認知

近日,中國科學院國家天文臺研究員、國家重大科技基礎設施LAMOST運行和發展中心主任羅阿理在 2025 科普中國說帶來演講《光譜巡天突破:LAMOST 如何破解銀河系密碼》,一起了解這個支撐國家天文研究的“國之重器”。

以下是羅阿理的演講節選:

LAMOST ,即郭守敬望遠鏡,是我國自主創新設計的大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡,是支撐國家天文研究的重大科技基礎設施。

什麼是“光譜天文望遠鏡”,“光譜巡天”又是如何幫助我們揭開銀河系奧祕的?讓我們先從光譜說起。

認識光譜:

探索天體的“鑰匙”

說到光譜,大家可能都見過雨後的彩虹,當陽光射入水滴,會發生類似“穿過三棱鏡” 的色散現象,這種被分解後形成的彩色光帶,即爲光譜。

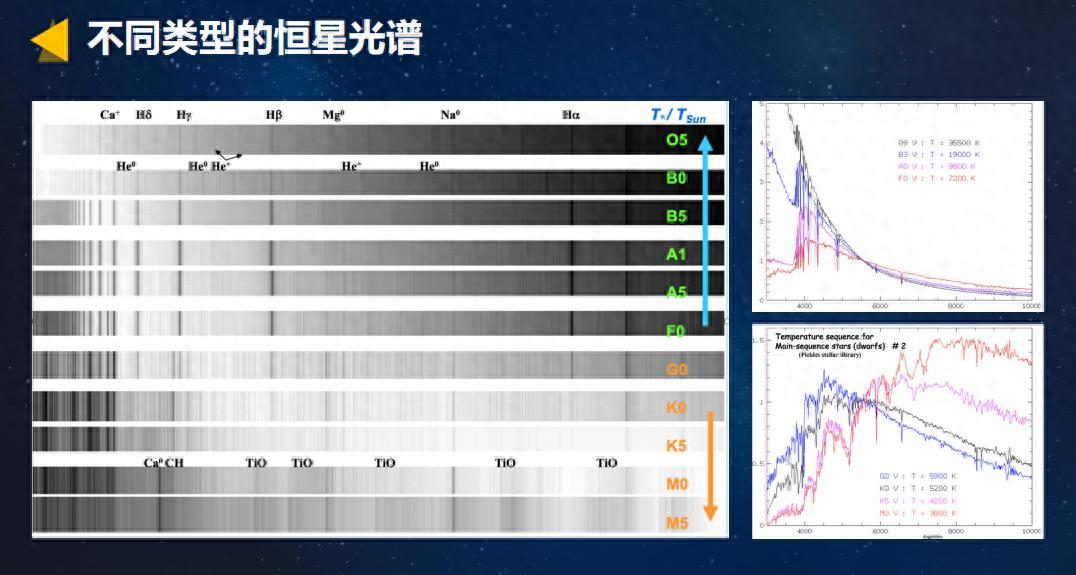

恆星的光也是一樣。不同的恆星發光顏色不同,反映出其光譜中不同波長光的強度存在差異,比如藍白色恆星溫度較高,紅褐色恆星溫度偏低。每條光譜上還有很多暗線,它們其實就是恆星大氣中的原子和分子吸收特定波長的光留下的“指紋”,這種暗線叫做“吸收線”,藏着恆星溫度、壓力、化學成分、年齡等重要信息。

圖片來源於羅阿理演講PPT

即便表面溫度和壓力相似的兩顆恆星,吸收線深度也可能不同,這通常與“金屬丰度”(天文學家對恆星金屬含量的稱謂)相關。通過分析吸收線的細微差異,可推測恆星的元素組成,甚至判斷這些元素是否源自超新星爆發、中子星併合等宇宙事件。

元素週期表中的元素均來自宇宙各類物理過程,分析光譜中的元素,不僅能確定恆星的年齡與質量,還能推斷其演化階段,所以說,光譜對於理解物質世界、認識恆星及探索銀河系意義都非常重大。

LAMOST:

“光譜巡天”的國之重器

1.LAMOST 的誕生背景與命名

瞭解了光譜是什麼、有多麼重要,你是不是也認爲應該儘可能多地拍攝光譜?但其實這並不容易。

首先,這些星光通常都很暗,我們需要大口徑的望遠鏡來收集足夠的光。其次,如果一次只能拍一顆星,那效率就太低了——別忘了,銀河系裏有千億個恆星!我們得能一次性地觀測很多目標,才能用來解構銀河系。這種觀測模式,就是所謂的“光譜巡天”。

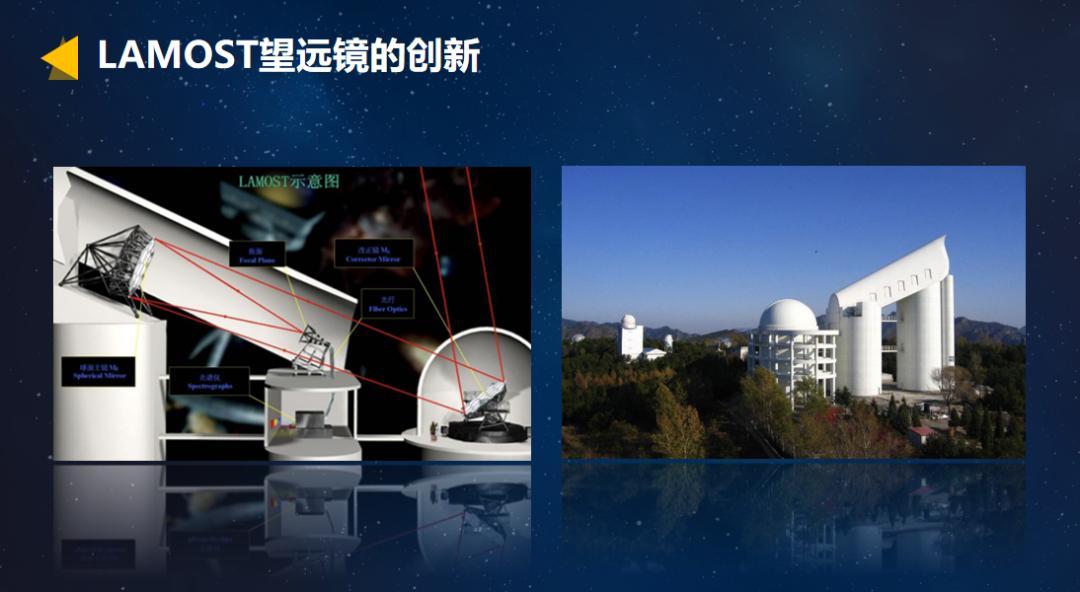

20 世紀 90 年代,中國科學家王綬琯、蘇定強院士提出了一個大膽的設想:用 4000 根光纖同時捕捉星光,建造可自動定位上千顆星的望遠鏡。該望遠鏡被命名爲 LAMOST(大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡),又稱郭守敬望遠鏡,以紀念元代天文學家郭守敬,位於國家天文臺興隆觀測基地(距北京約 150 公里)。

2.LAMOST 的結構與工作原理

LAMOST 由三座建築構成:

左側 4 層建築頂層裝有反射鏡面 MA,由 24 塊 1 米大小的六邊形鏡片拼接而成,可轉動、俯仰,觀測中每塊鏡片能實時調整表面形狀;

右側 11 層建築最高處裝有主鏡 MB,由 37 塊 1 米的凹面鏡拼接而成;

中間 8 層建築爲焦面樓,頂層焦面板上排布 4000 個光纖定位單元。

其工作原理爲:MA 把星光反射到 MB ,從 MB 再聚焦到焦面板上,光纖再把光導到光譜儀,最終由 CCD 相機記錄這些光譜。整個過程都是自動控制的,所以一次觀測可以得到 4000 個星的光譜,每個晚上可以得到幾萬條的天體的光譜。

圖片來源於羅阿理演講PPT

這個複雜的觀測流程是事先規劃好的。天文學家提出感興趣的目標並彙總成巡天星表,軟件再通過優化算法挑出每晚最適合觀測的對象,充分利用這4000 根光纖,儘可能多地獲取光譜。計算機會實時控制各系統協同工作並判斷光譜是否達標。

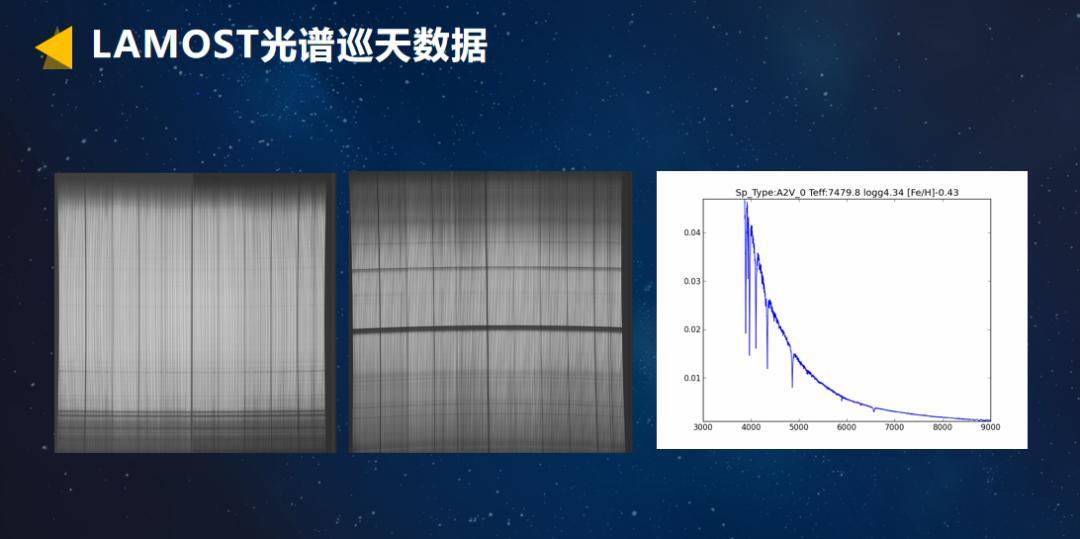

2012 年至今的 12 年間,LAMOST 巡天覆蓋了北半球約17000 平方度區域。LAMOST 的原始數據中,每一條豎白條紋即爲一條光譜(單張圖含250 條光譜,來自兩臺 CCD 相機記錄的不同波段),32 臺相機同時記錄 4000 條光譜的兩個波段。所有處理後的數據都公開發布,供天文學家使用。到最新的第 12 期發佈,我們已經有了 2800 萬條光譜對科學家開放,成爲科學研究最重要的數據基礎。

圖片來源於羅阿理演講PPT

這些數據推動了大樣本天文學在恆星、星系、類星體等多個方面的研究,尤其是在銀河系結構、恆星物理方面貢獻比較突出,幫助我們研究銀河系的整體結構、化學動力學演化以及重元素合成等等問題。同時,因爲這個樣本足夠大,我們也有機會捕捉到那些非常罕見的特殊的一些天體。

LAMOST 解碼銀河系的

四大突破

LAMOST 的光譜數據正在改變着我們對銀河系的認知。

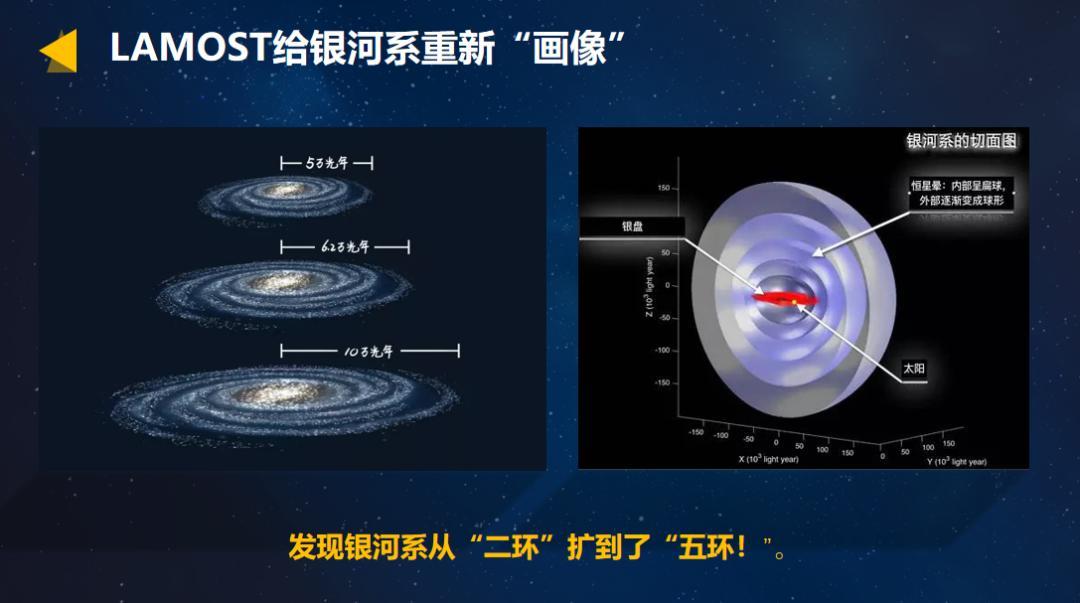

一是關於銀河系的時空“畫像”。過去科學家認爲銀河系 “半徑” 爲 5 萬光年,但 LAMOST 數據顯示,銀河系的諸多子結構可延伸至距銀心 10 萬光年之外,類似 “北京城從二環擴至五環”。同時,科學家還發現了銀河系的暈結構,內側呈扁球形,向外逐漸變圓,這一清晰的觀測結果推翻了 “恆星暈是扁球體” 的傳統猜測,確立了銀暈的早期新圖像。

圖片來源於羅阿理演講PPT

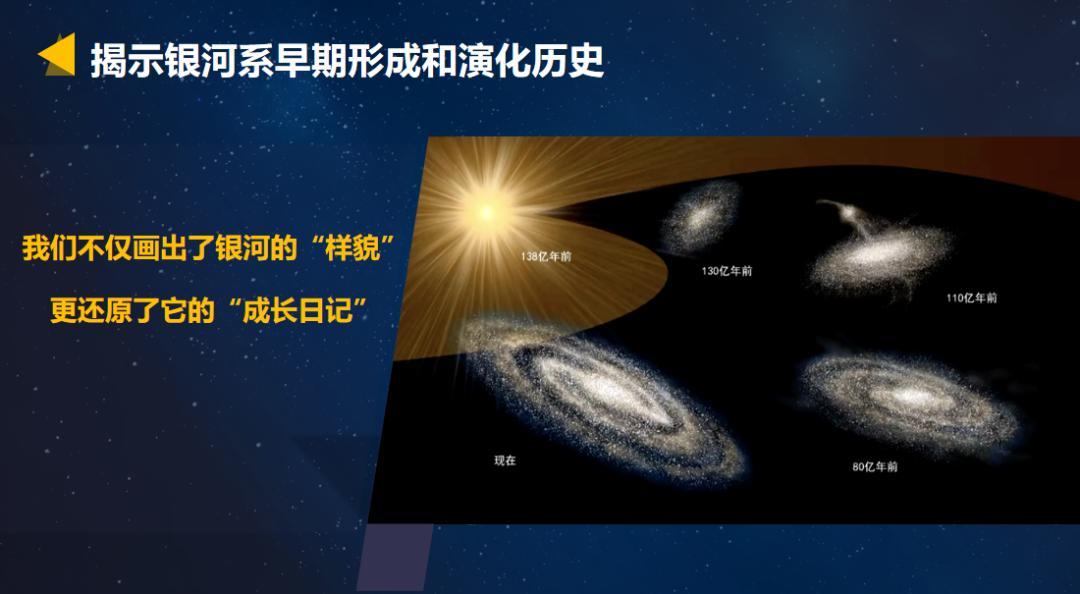

二是關於銀河系的“成長曆程”。傳統假設認爲銀河系不同時期形成的恆星質量分佈大致相同,但 LAMOST 光譜分析顯示:宇宙早期形成的恆星,大質量恆星佔比更高;近期形成的中小質量恆星中,小質量恆星分佈更廣。科學家們還通過分析恆星運動速度,推算出銀河系總質量約等於 8 千億個太陽。

結合 LAMOST 與歐空局 Gaia 衛星數據,科研人員計算出了 25 萬個有代表性的恆星的年齡,利用這些數據,清晰還原了銀河系的成長史:138 億年前宇宙大爆炸,130 億年前厚盤開始形成,110 億年前銀暈出現,80 億年前至今爲薄盤形成與成熟階段。

什麼是厚盤,什麼是薄盤呢?由於銀河系是一個盤狀的星系,薄盤是銀盤中非常扁平,密度非常高的區域,是恆星誕生的主要場所,就是我們太陽系所在的位置。而厚盤是包裹在銀盤之外的一個更加彌散、更加古老的恆星區域,像是薄盤外一個蓬鬆的外罩。《自然》的撰稿人評價說,這個成果第一次如此清晰地描繪了銀河系的形成歷史。

圖片來源於羅阿理演講PPT

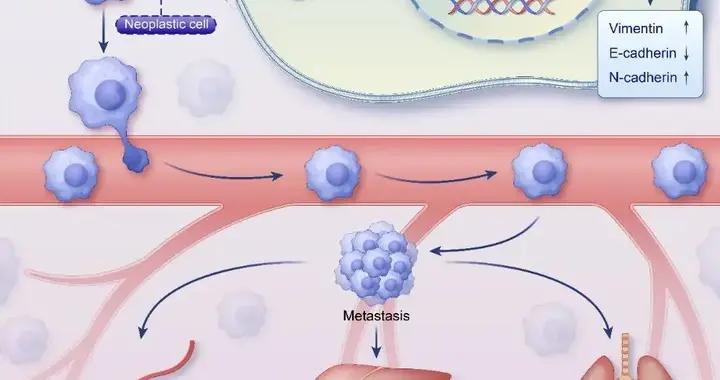

理解了銀河系的歷史,我們再來看看它內部最神祕的天體之一——黑洞。黑洞是物質密度極高的天體,是重要的“宇宙實驗室”。在地球實驗室上面無法達到的極端條件,在這個“宇宙實驗室”中都可以找到。

根據理論預言,銀河系中應當有上千億個黑洞,但至今我們只發現了 20 多個,爲什麼那麼多黑洞沒有被找到呢?主要是因爲方法的限制。以前用X射線搜索,這種方法並不全面,漏掉了很多黑洞。有了LAMOST以後,通過光譜多普勒效應監測大批恆星移動,若恆星運動呈週期性擺動,就能推測它是圍繞着一個不發光的緻密天體比如黑洞、中子星在運動。

LAMOST 單次可觀測 20 平方度內的 4000 個目標,據此,科研人員發起了 “黑洞獵手” 計劃,專門來搜索這類天體。例如,我們對 3000 個恆星累計進行了 40 個小時的觀測,就幸運地發現了一個黑洞,如果用普通望遠鏡來做這樣的工作要花 40 年。這就是大科學裝置帶來的革命性的效率提升。目前該計劃仍在持續發現新黑洞與中子星。

LAMOST 還帶領科研人員開展了一場激動人心的“宇宙考古”。第一代恆星是宇宙黑暗時代結束後的“第一縷曙光”,主導早期宇宙化學演化,但它們壽命極短、直接觀測到的概率極低。天文學家通過尋找金屬含量不足太陽百分之一的恆星(誕生於第一代恆星死亡後的氣體雲,化學成分保留第一代恆星演化特徵,類似 “活化石”)研究第一代恆星。

通過 LAMOST 光譜,科研人員找到了這樣一批貧金屬星候選體,並結合更大的望遠鏡後續觀測,發現了一顆質量達太陽 260 倍的第一代超大質量恆星的化學印記,它是一個對不穩定超新星,質量高達太陽的 260 倍。這種研究方法就是我們說的“銀河系考古學”。

LAMOST 甚至還給我們繪製出了銀河系的“塵埃地圖”。星際塵埃是銀河系中的重要組成部分,它會吸收和散射星光,改變天體的亮度、顏色,就像一層迷霧遮擋星光,這被稱爲消光效應。不同波長的光,消光程度不同,其變化規律就叫做消光曲線。

科研人員結合 LAMOST 測得的數百萬顆恆星參數與 Gaia 衛星數據,通過機器學習確定 1.3 億顆恆星的消光曲線,構建首幅覆蓋全天、深度達 16000 光年的銀河系三維塵埃消光分佈圖,首次實現銀河系塵埃分佈與消光規律的三維測繪,助力天文學家清晰探索銀河系。

圖片來源於羅阿理演講PPT

宇宙奧祕無窮,LAMOST 這類國之重器是探索星空與宇宙的“眼睛”,也許下次當你抬頭仰望星空的時候,看到的不僅僅是璀璨的羣星,還有一個正在被中國科學家一步步解碼的更加壯麗的銀河。

策劃製作

演講人丨羅阿理 中國科學院國家天文臺研究員、LAMOST 運行和發展中心主任

責編丨楊雅萍

審校丨徐來、張林林