孟加拉國是如何脫離巴基斯坦的?

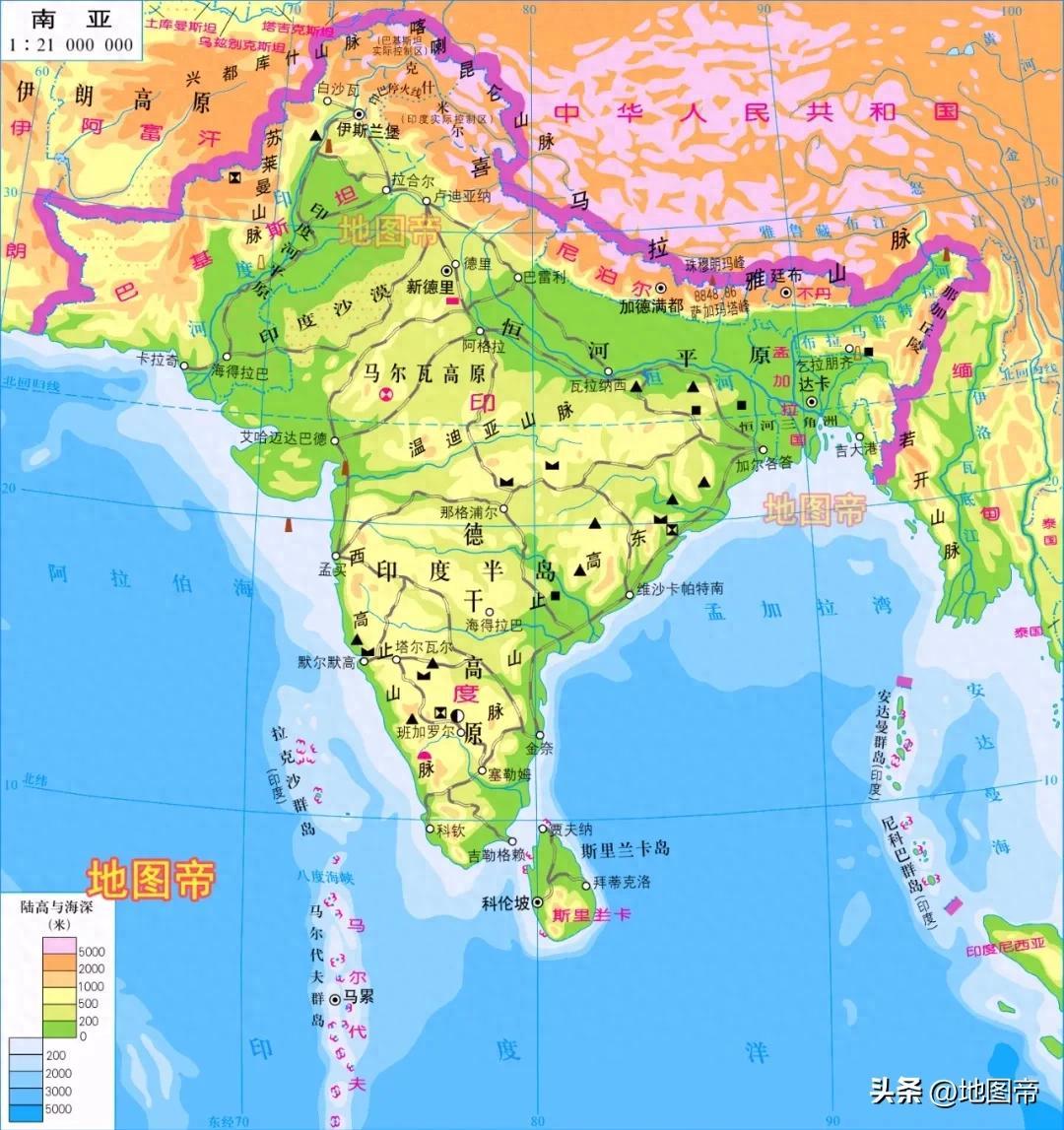

南亞次大陸,大致範圍是蘇萊曼山脈、興都庫什山脈、喜馬拉雅山脈、橫斷山脈、撣[shàn]邦高原之間的陸地。海域大致是印度洋北部,即阿拉伯海與孟加拉灣地區。南亞有七個國家,尼泊爾、不丹是內陸國,巴基斯坦、印度、孟加拉是沿海國,斯里蘭卡、馬爾代夫是島國。

2024年,南亞人口超過20億,世界再無任何一個地理板塊,有如此人口當量。南亞大陸並列三個人口大國,從西往東分別是:巴基斯坦、印度、孟加拉國,互相淵源深厚。在上世紀70年代以前,並不存在孟加拉國,它是如何獨立的呢?

【英屬印度分家】

二戰後英國再無力控制英屬印度,這塊地方面積400多萬平方千米,當時人口接近4億,僅次於中國。若是讓英屬印度整體獨立,它將是一個控制整個南亞的強大國家。英國在阿拉伯半島和非洲早有經驗,“分而治之”是一大宗旨。

英屬印度最後一任總督蒙巴頓提出來按照宗教分,這就是蒙巴頓方案。其實在英國控制下的印度政府內部,早就有了嚴重的宗教衝突,總督提出這個方案並非什麼創舉。

1947年,英屬印度各方分別獨立,印度斯坦族佔了最大的便宜,領土最大,人口最多,奠定現代印度的版圖。

印度位於南亞中央,面積約298萬平方千米(不包括中印邊境印佔區和克什米爾印度實際控制區等),居世界第七。

印度在這個地區一支獨大,引起東西兩個伊斯蘭地區巴基斯坦和東孟加拉(後來的孟加拉國)的恐慌。巴基斯坦面積約79.61萬平方千米,東孟加拉麪積約14.76萬平方千米,兩個地方加起來不足印度的1/3。

印度人信印度教,把牛當神,旁邊的巴基斯坦和孟加拉國是伊斯蘭教國家,不喫豬肉喫牛肉,光是喫飯就坐不到一個桌子。

既然印度人糾集了一大幫印度教兄弟組成國家,爲何巴基斯坦和東孟加拉不能團結成一個國家呢?

巴基斯坦與東孟加拉,合成了一個國家,又稱爲西巴基斯坦與東巴基斯坦。

兩個巴基斯坦最近的距離約爲1500千米,伊斯蘭堡到達卡的距離則超過2000千米,比北京到香港還要遠。距離是一個方面,由於中間隔着異教國印度,對該地區深有野心的印度,兩地的溝通絕對不順暢。

從人口來說,兩地旗鼓相當,可是民族和文化卻千差萬別,西巴居民以旁遮普族、信德族、普什圖族和俾路支族爲主,東巴則主要是孟加拉族。當獨立建國的喜悅散去之後,東西巴之間卻因爲利益分配問題而互生齟齬。

【巴基斯坦和孟加拉國分家】

1965年,印巴在克什米爾再次開戰,這是第二次印巴戰爭。

這次雙方武器裝備比建國時好得多,出兵規模也比第一次戰爭大得多,各自投入坦克幾百輛,飛機幾百架,規模和質量都大爲升級。

此戰打了一個多月,印巴各自損失3000多人,克什米爾的格局沒有任何變化。

1966年1月,印度總理夏斯特里在蘇聯塔什干(現烏茲別克斯坦首都)忽然暴斃,前總理尼赫魯的女兒英迪拉·甘地(以下簡稱女甘地),在一幫元老的擁護下,成爲新的印度總理。

女甘地因爲嫁給費羅茲·甘地,後來改姓甘地,在英文中甘地是一個姓,所以女甘地與印度國父甘地並無關係,她是尼赫魯的女兒。

女甘地是個強勢人物,有印度鐵娘子之稱,她吸取過往教訓,制定一個分裂巴基斯坦的計劃。

巴基斯坦最大的軟肋,是東巴這塊巨大的飛地。巴基斯坦並沒有把孟加拉語定爲官方語言,卻通用西巴人使用的烏爾都語,凡此種種都令東巴極爲不滿。而連年的印巴戰爭早已透支巴基斯坦的國力,在前總統米爾扎被軍政府趕下臺後,東巴人向心力越來越小,人心思變,東巴開始謀求獨立。

女甘地瞅準了巴基斯坦這個軟肋,迅速與東巴各反對派取得聯繫,並暗中支持東巴,在1960年代末期,開展罷工罷學遊行運動。

1971年,東巴的獨立運動,終於演變成戰爭。東巴人與西巴駐軍展開戰鬥,不少東巴軍隊也紛紛倒戈,加入到民族解放運動中來。

此戰從3月份開始,隨着西巴不斷增兵,雖然印度出資出裝備支持東巴,但仍僵持了幾個月。

1971年11月份,印度直接出兵東巴,12月份印度攻佔達卡。第三次印巴戰爭結束,東巴獨立建國,名爲孟加拉國。

1972年,孟加拉國申請加入聯合國,被中國一票否決。這是我國第一次使用一票否決權,這一票爲了巴基斯坦兄弟。巴基斯坦在1974年承認孟加拉國,同年孟加拉國再次申請加入聯合國,我國投了贊成票。

領土而言,巴基斯坦79.61萬平方千米,孟加拉14.76萬平方千米,原巴基斯坦領土損失約15.64%。不過巴基斯坦山地和沙漠都不少,人口方面孟加拉國大致分走四成。

我們今天看,印度綜合國力似乎比巴基斯坦強得多,其實當年他們的差距並不大,孟加拉加入聯合國三年後,印度又兼併錫金,連闖兩關後,印度與巴基斯坦就拉開了差距。