第三次中東戰爭的爆發,爲何源於人爲製造的埃以矛盾?

在第三次中東戰爭爆發之前,阿拉伯國家與以色列之間的仇恨並沒有今天這麼大

如果以色列、埃及與約旦三國能各退一步,在六十年代共同支持巴勒斯坦建國,那麼不僅後續三次中東戰爭不會到來

巴以矛盾,也不會演變爲延續至今的衝突,然而在蘇伊士運河危機之後,埃及與以色列之間的分歧,被包括蘇聯在內的勢力,人爲放大到不死不休的程度

這種人造的仇恨最終導致的第三次中東戰爭,纔是後續半個世紀流血衝突的直接來源

全面武裝

對於以色列而言,蘇伊士運河危機(第二次中東戰爭)是一次政治上的潰敗,以色列雖然在戰場上所向披靡

然而以色列國防軍的強大,不僅激起了阿拉伯國家的普遍敵意,因美蘇壓力而不得不從佔領區撤軍,也導致以色列沒有從戰爭中獲得任何實際利益

危機結束後,爲了避免被侵略的阿拉伯國家進行全面報復,以色列在外交方面拋棄了靠不住的英法,全面倒向美國

在軍事上,則利用極爲有限的資源,試圖對以色列國防軍進行大刀闊斧的改革

同很多人想象中富裕的猶太人不一樣,五六十年代以色列的國防預算,相較阿拉伯國家並無太多優勢

因此以色列的軍事優勢實際上並不是靠裝備建立起來的,其對軍事指揮體系的改革與創新,纔是以色列國防軍在冷戰時期全面碾壓阿拉伯國家的根本

在蘇伊士運河危機之後,以色列一方面建立起了快速動員機制,確保包括預備役在內的80%潛在兵力,都能在戰爭爆發後的48小時之內完成部署

另一方面則將大量作戰單位特種部隊化,以提升突襲滲透與情報作戰的能力

爲了保證以色列的信息優勢,大量經費被分配給了以摩薩德爲首的情報機構,這些機構雖然不能直接改變戰場局勢

但他們在和平時期的活躍,卻能爲以色列在戰爭前創造出巨大的優勢,如在1966年,當敘利亞獲得先進的米格21型戰機時

摩薩德特工在第一時間,就瞭解到了敘軍裝備的飛機的各項參數,類似事件不僅成爲以色列幫助美國對抗蘇聯的砝碼,也是以色列在後續戰爭中快速勝利的根本保證

制度上的革新,讓以色列國防軍花小錢辦大事,在六十年代僅僅用着平庸的裝備,就快速成長爲當時世界上效率最高的軍隊之一

但在夾縫中立國的猶太人沒有任何對外戰爭的藉口,以色列的軍事改革只是他們日後贏得戰爭的原因

第三次中東戰爭的最重要誘因,則是納賽爾“贏下”蘇伊士運河危機後,產生的不切實際的幻想,與埃及內部巨大的軍政矛盾

內部矛盾

蘇伊士運河危機的最終結局雖然符合埃及的利益,然而卻暗藏着一劑毒藥,由於埃及輝煌的外交勝利掩蓋了戰場上的潰敗

因此在危機結束之後,不僅納賽爾憑藉着外交手腕,在整個阿拉伯世界中都獲得了難以想象的聲望

同時也掩蓋了納賽爾的副手、埃及武裝部隊總司令兼國防部長阿卜杜勒·阿密爾的指揮失誤

納賽爾雖然在阿拉伯人的眼中是不世出的偉人,但作爲政變上位的軍官,他本身就是埃及舊軍隊的一員,他的支持者也都是舊軍隊下的軍官

所以在蘇伊士危機結束後他不僅沒有追究阿密爾的責任,阿密爾也沒有向下追究那些中低級軍官的責任

最終造成的結果,就是埃及軍隊在五十年代末到六十年代初,即使在蘇聯的幫助下完成了裝備的更新換代,其實質戰鬥力也沒有任何變化

不管是納賽爾還是阿密爾,其實都認識到了這件事情,但在第三次中東戰爭爆發之前,埃及軍隊制度建設落後的狀況沒有任何改善

原因不難猜到,那就是納賽爾和阿密爾之間也存在着利益矛盾,對於納賽爾而言,他在1956年之後的目標,就是從阿拉伯世界的精神領袖轉變爲阿拉伯世界的真實統治者

爲了實現這個目標,他在1958年撮合埃及與敘利亞成立阿拉伯聯合共和國,又在聯盟失敗後主動介入也門局勢,維持埃及在阿拉伯世界影響力

他在演講中日復一日地重複阿拉伯與以色列之間的矛盾,其目的也只是通過煽動以色列的威脅,讓其他阿拉伯國家出於恐懼而與埃及接近

但對於阿密爾而言,他並不在意阿拉伯國家是否能實現聯合,完全控制埃及軍隊並以此爲本錢挑戰納賽爾的地位

纔是他在當時最重要的目標,在納賽爾奔走於各個阿拉伯國家的時候,阿密爾所做的事情就是提拔對自己忠誠的那些軍官,讓埃及軍隊逐漸向自己的私兵轉變

同時在公開場合反對納賽爾偏向防禦的外交政策,宣稱出動軍隊纔是解決一切的方案

到這裏有些人是不是會有疑惑,阿密爾明明知道埃及軍隊戰鬥力不行,爲何還要拼命鼓吹戰爭?

蘇伊士危機的錯誤經驗,讓他不認爲戰敗是無法接受的事情,主動出擊並戰敗的後果不僅可以用外交進行彌補,只要軍隊開始行動,他還有機會在國內擴大影響力

這種想法實際上是極端的冒險主義,阿密爾本人的結局也是玩火自焚,在第三次中東戰爭慘敗僅三個月,搶在審判來臨之前選擇自殺了事

但把時間撥回到戰爭爆發前,因爲不知道玩火會燒死自己還是燒死別人,阿密爾日復一日地向納賽爾灌輸戰爭解決問題的想法

因聯盟破裂而有些灰心的納賽爾,也開始不那麼抗拒以更強硬的姿態面對以色列,就這樣,兩位領導人之間的分歧,逐漸演變成了戰爭的導火線,而沒人料到的是,點燃導火線的,其實是冷眼旁觀埃以局勢許久的蘇聯

走向戰爭

蘇伊士運河危機結束後,爲避免埃以之間的戰爭再次爆發,聯合國除了勒令以色列退出埃及領土西奈半島之外

還將西奈半島轉變爲非軍事區,並部署了大批聯合國維和部隊,雖然聯合國的本意不壞,但在埃及人看來,自家領土轉變爲非軍事區是對埃及主權的侵犯

隨着納賽爾與阿密爾兩人之間的分歧日漸加大,在背後圍觀埃以局勢的蘇聯,準備借聯合國駐軍問題引爆矛盾

蘇聯的動機是通過渲染以色列的威脅,逼迫埃及進一步依賴蘇聯,但蘇聯選擇的手段,卻是造謠

1967年4月,以色列爲擴大定居點,在敘利亞方向挑起了一系列小規模衝突,5月13日,蘇聯通知納賽爾,以色列國防軍正在向敘利亞邊境大肆集結,即使阿拉伯聯合共和國已經解體,敘利亞依然是埃及的盟友

納賽爾得知消息之後的第一反應,是派人前往敘利亞求證消息,但當他向阿密爾通報這一消息之後

後者的反應卻是立即向西奈半島增兵兩個師,兩天後,納賽爾的親信從敘利亞傳來消息,告知納賽爾蘇聯的情報子虛烏有

但阿密爾已經在一天前搶先完成軍事部署,出於無奈,納賽爾要求阿密爾即使不撤軍,也應通報西奈半島的聯合國駐軍並與其和平共處

而阿密爾選擇再一次違反納賽爾的命令,在通報給聯合國駐軍的英文版本做手腳,命令其“完全撤離”西奈半島

阿密爾一意孤行的目的,是想在以色列退讓之後,將逼退以色列的聲望全攬到自己頭上

但以色列到此時依然沒有決定通過戰爭手段應對埃及的威脅,爲了進一步刺激以色列,阿密爾做出了導致戰爭爆發最爲關鍵的一個決定,封閉以色列唯一的紅海出海口、巴勒斯坦地區南方的蒂朗海峽

對蒂朗海峽的封鎖是第三次中東戰爭爆發的直接原因,解除海峽封鎖也是以色列最初唯一的戰爭目的

因爲對以色列而言,其90%能源進口都經由該海峽進入亞喀巴灣,並從南部港口埃拉特運送到國內各地

封閉蒂朗海峽意味着直接掐住以色列的脖子,早在1957年,時任以色列外交部長梅厄夫人就曾公開表示,任何封鎖蒂朗海峽的行爲,都等同於對以色列宣戰

可即使以色列放狠話,埃及也對以色列的戰爭決心抱有懷疑,不僅阿密爾鐵了心要通過封鎖海峽逼迫局勢升級,納賽爾本人也想通過封鎖蒂朗海峽複製蘇伊士運河危機中的外交成功

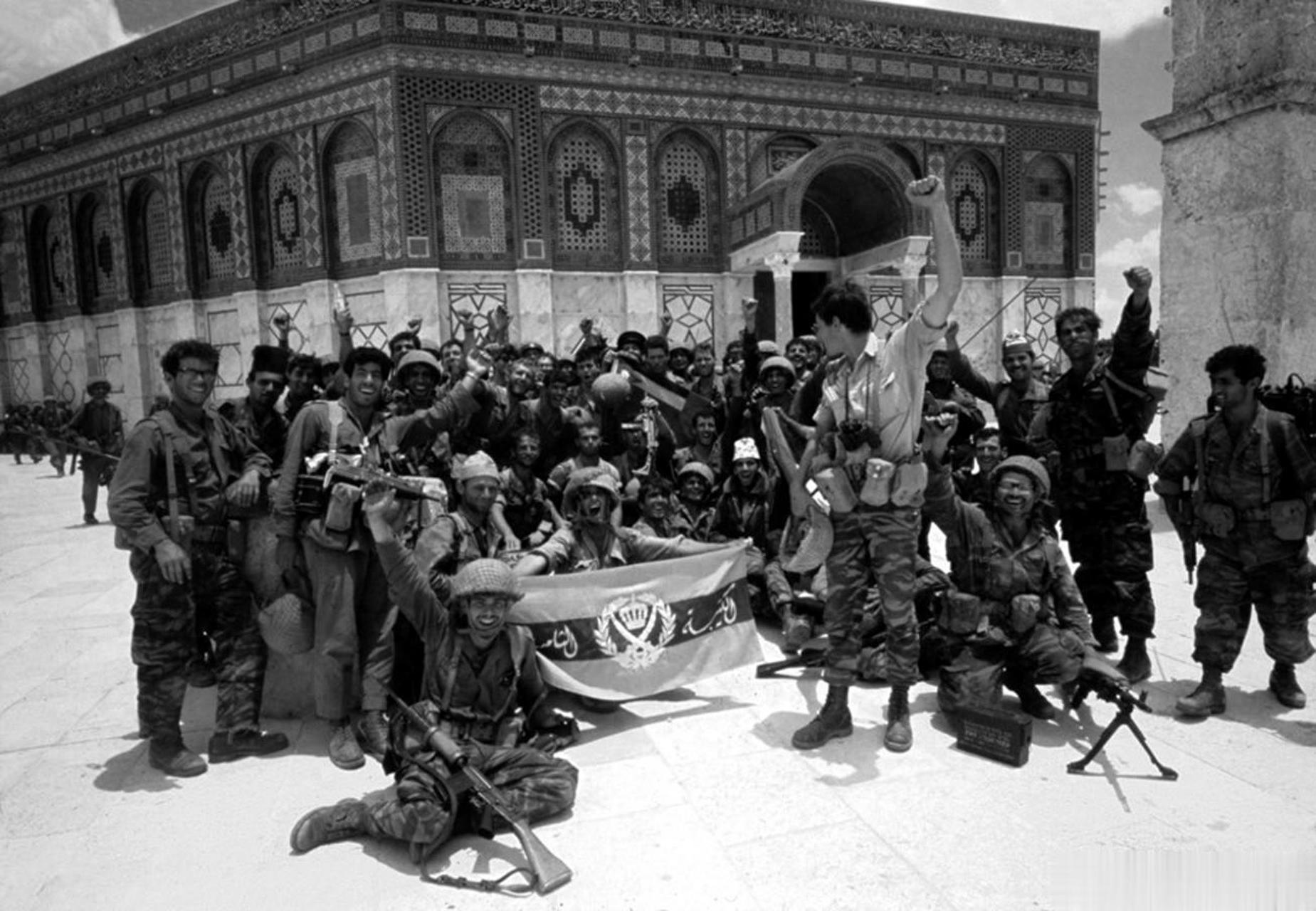

然而這次埃及人打錯了算盤,被逼到牆角的以色列,在兩週內就做出開戰決定並完成了軍事計劃,以色列唯一沒有想到的,只有自己居然能如此徹底地,贏下即將到來的戰爭