“幽靈粒子”究竟是什麼?地下700米的巨型裝置如何將它們捕捉?

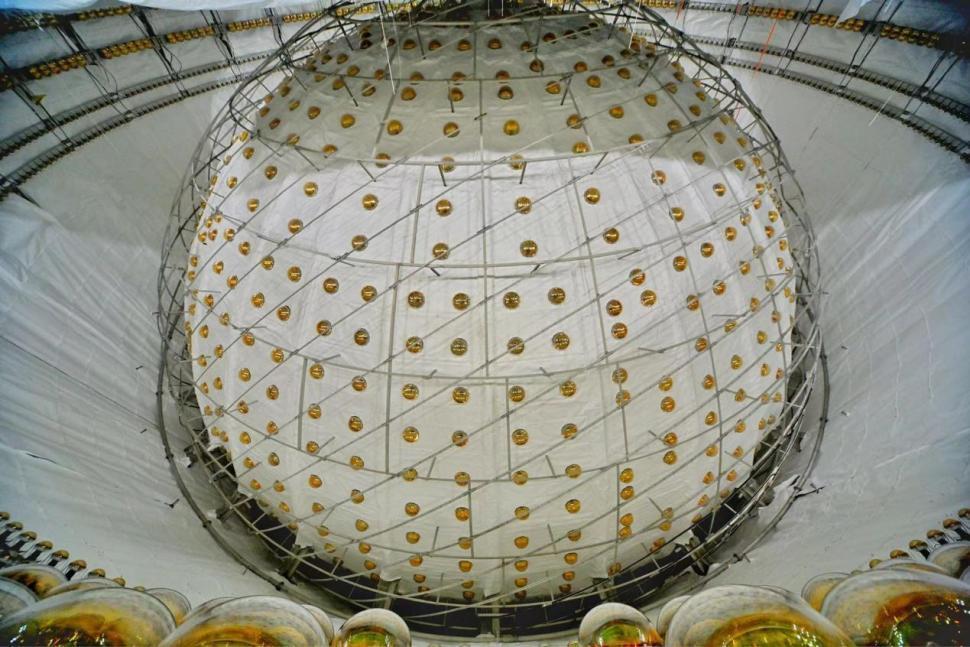

2025年8月26日,廣東江門開平市的打石山深處,一個堪稱工程奇蹟的科學裝置正式開始運行。在地下700米的花崗岩層中,江門中微子實驗(JUNO)的核心——直徑35.4米的巨型有機玻璃球——正靜靜地等待着捕捉來自宇宙的“幽靈”中微子。

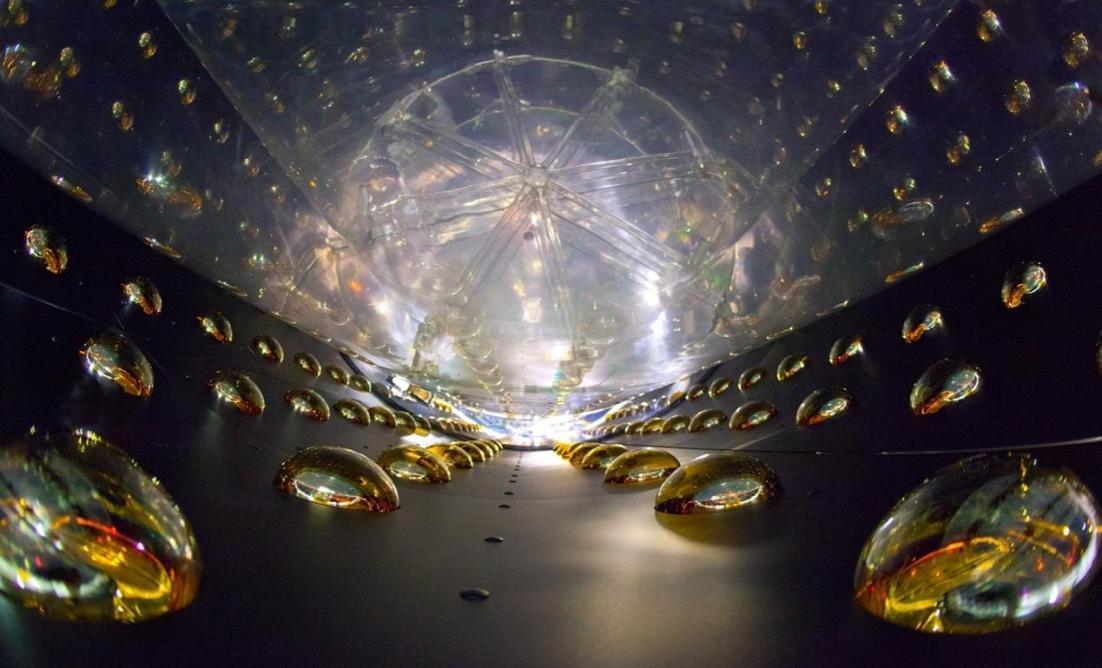

江門中微子實驗的核心裝置:巨型有機玻璃球

(圖片來源:科普中國前沿科技項目《國產“黃金瞳”:捕捉中微子的光電倍增管》視頻)

這標誌着國際上首個超大規模、超高精度的中微子專用大科學裝置正式進入取數階段,人類開啓了探索宇宙奧祕的新篇章。

江門中微子實驗由中國科學院高能物理研究所牽頭,中國科學院院士王貽芳擔任首席科學家,彙集了來自17個國家和地區的約700名科研人員。這個歷時十餘年建設的重大科學設施,不僅要解答中微子質量排序這一粒子物理學領域未來十年內的重大問題,還將開展超新星中微子、地球中微子、太陽中微子等多項前沿研究。

“幽靈粒子”中微子——無處不在卻又難以察覺。

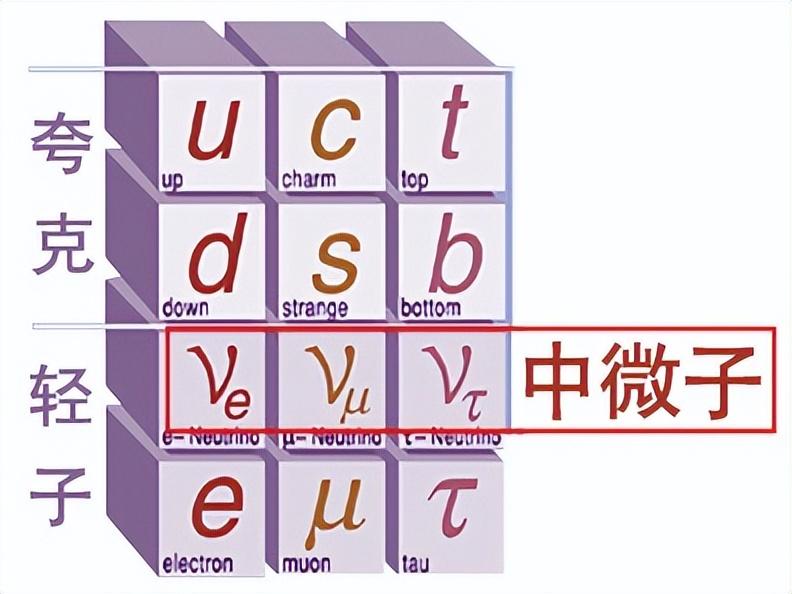

中微子是構成物質世界的十二種基本粒子之一,與電子、夸克等粒子一起組成了粒子物理學的“標準模型”家族。但與其他基本粒子相比,中微子顯得格外特殊——它不帶電荷,質量極其微小(不到電子質量的百萬分之一),而且幾乎不與其他物質發生相互作用。

爲什麼中微子如此“超然”?原因在於它只通過弱相互作用力與其他粒子發生作用。自然界有四種基本作用力:引力、電磁力、強相互作用力和弱相互作用力。中微子不帶電,所以不受電磁力影響;它不是夸克,所以不參與強相互作用;它質量極小,引力作用幾乎可以忽略。只剩下弱相互作用——這是一種作用範圍極短(只有原子核大小的千分之一)、強度極弱的力。

這種微弱的相互作用意味着什麼?絕大多數中微子可以毫無阻礙地穿過整個地球,就像光線穿過玻璃一樣。科學家計算過,要想有50%的概率阻擋住一箇中微子,需要大約一光年厚的鉛板——這相當於9.5萬億公里的距離。對於某個給定的中微子來說,與地球物質發生相互作用的概率微乎其微,可能只有百億分之一。

不過,正是因爲中微子的數量極其龐大,我們纔有可能探測到它們。從138億年前的宇宙大爆炸開始,它們就充斥着整個宇宙空間。今天,宇宙中每立方厘米的空間裏大約有300個來自大爆炸的“遺留”中微子。

宇宙大爆炸假想圖

(圖片來源:freepik)

除此之外,恆星內部的核聚變反應、超新星爆發、地球內部的放射性衰變、核電站的反應堆,甚至我們體內鉀-40的衰變,都在不斷產生中微子。舉例來說,每秒鐘,來自太陽的650萬億箇中微子穿過每平方米的地球表面;從各個方向飛來的中微子,每秒有數萬億個穿過我們的身體,但我們對此毫無知覺。

正因爲中微子如此“低調”,人類直到1956年才首次在實驗中探測到它的存在,距離理論預言已經過去了26年。美國物理學家弗雷德裏克·萊因斯和克萊德·考恩在南卡羅來納州薩凡納河核反應堆旁,用裝有氯化鎘溶液的探測器,經過幾個月的等待,終於捕捉到了反應堆產生的反電子中微子。這個發現讓萊因斯在1995年獲得了諾貝爾物理學獎(考恩已於1974年去世)。

如今我們知道,中微子家族有三個成員:電子中微子、μ子中微子和τ子中微子,分別與電子、μ子和τ子這三種帶電輕子相對應。

構成物質世界12種最基本的粒子,其中三種爲中微子

(圖片來源:中國科學院高能物理研究所)

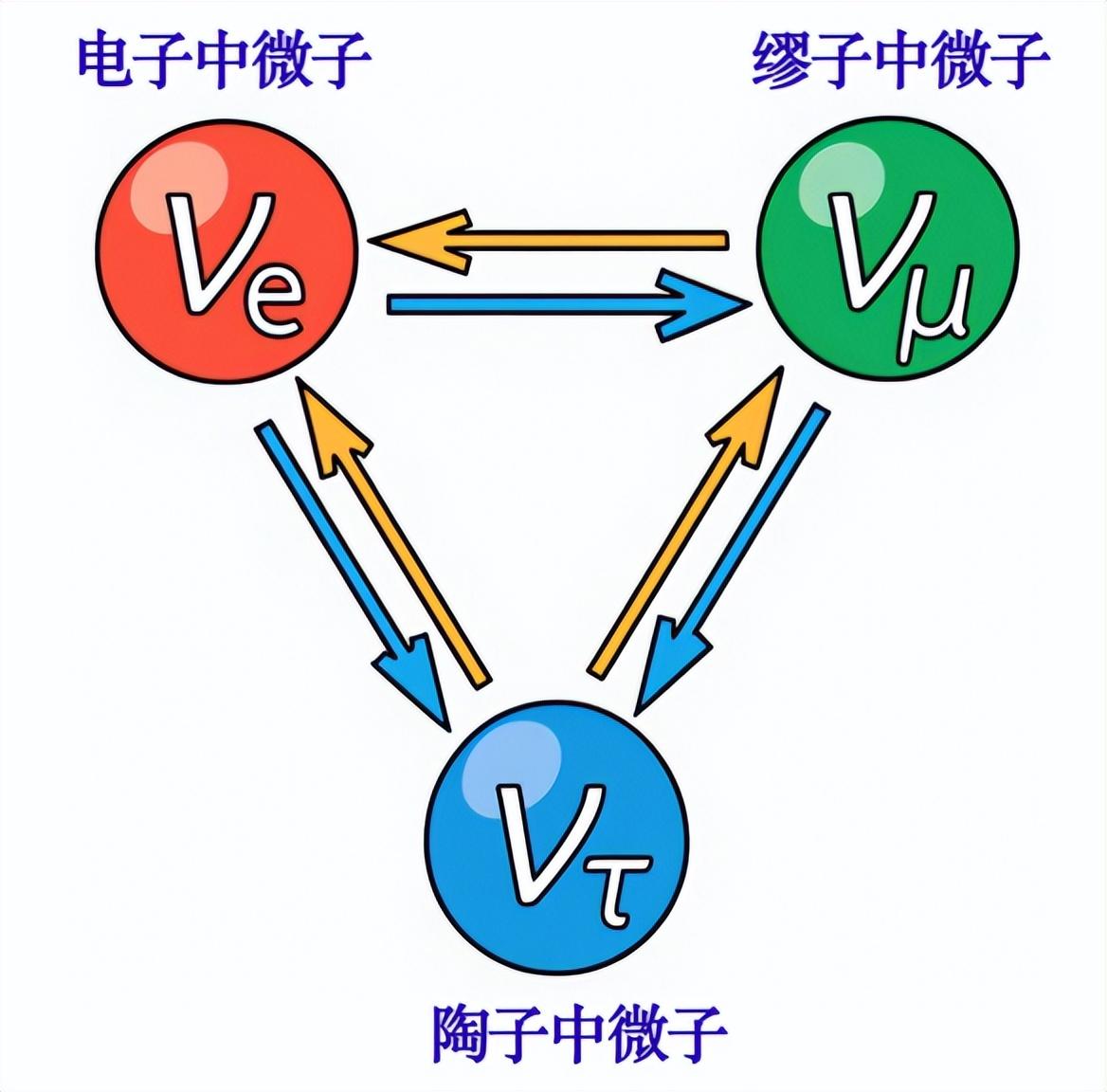

更神奇的是,這三種中微子在飛行過程中會相互轉化——這就是2015年諾貝爾物理學獎表彰的“中微子振盪”現象。

中微子的“變身術”與質量之謎

想象一下,你手中有一個神奇的變色球,它在飛行過程中會不斷改變顏色——時而是紅色,時而變成藍色,有時又變成綠色。中微子就像這樣的變色球,只不過它變化的不是顏色,而是“味道”。

中微子有三種“味”——電子中微子、μ子中微子和τ子中微子。這裏的“味”並不是指真正的味道,我們可以簡單將其理解爲物理學家給不同類型中微子起的名字。神奇的是,一個電子中微子在飛行過程中可能突然“變身”成μ子中微子,這種變化被稱爲中微子振盪,是量子力學世界特有的奇妙現象。

中微子振盪示意圖,三種中微子會相互轉化

(圖片來源:作者自制)

更復雜的是,中微子實際上具有雙重身份系統。除了三種“味”,中微子還有三種“質量態”,科學家將它們編號爲m1、m2和m3。這就像一個人既有職業身份(醫生、教師、工程師),又有年齡排序(老大、老二、老三),兩套身份系統同時存在。

每個中微子都是這三種質量態的量子疊加——換句話說,一個電子中微子並不對應某個特定的質量,而是同時包含了m1、m2、m3三種質量態的“混合體”。這種奇特的量子特性正是中微子能夠發生振盪的根本原因。當中微子在空間中傳播時,不同質量態以略微不同的速度演化,導致它們的量子相位發生變化,從而使中微子的“味”發生轉變。

現在科學家面臨的核心問題是:這三個質量態的大小關係是什麼?我們知道m1和m2的質量非常接近(質量平方差約0.000075電子伏特,m2稍重),但m3與它們的差距要大得多(質量平方差約0.0025電子伏特,是前者的30多倍)。目前的實驗只能測量質量平方的差值,不能直接測量絕對質量,也無法知道差值的正負。這就像知道三棟樓之間的高度差,但不知道它們是建在山頂還是山谷——相對位置清楚,絕對位置不明。

所以眼下的關鍵問題是:m3是比m1、m2都重,還是比它們都輕?如果m3最重(m1 < m2 < m3),這被稱爲“正序”或“正常質量層級”;如果m3最輕(m3 < m1 < m2),則被稱爲“反序”或“倒置質量層級”。

那麼問題來了,搞清楚這件事真的很重要嗎?

這個看似技術性的問題,實際上頗爲關鍵。中微子的質量順序是理解宇宙物質起源的重要拼圖,它直接影響着相關理論的計算和預測。

在宇宙大爆炸之初,理論上應該產生等量的物質和反物質,但我們今天的宇宙幾乎完全由物質構成。反物質都去哪了?這個謎題可能與中微子有關。在一種叫“蹺蹺板機制”的理論中,中微子的質量順序決定了早期宇宙中物質-反物質不對稱的程度。不同的質量順序會導致完全不同的宇宙演化圖景。

此外,中微子雖然質量極小,但數量極多,它們的總質量對宇宙的引力場有顯著貢獻,影響着星系和大尺度結構的形成。正序和反序的中微子在宇宙中的行爲不同,會在今天我們觀測到的星系分佈模式中留下不同的印記。

因此,中微子質量之謎對於理解中微子的本質、宇宙的演化,以及設計未來的實驗都至關重要。江門實驗正是通過精確測量不同能量的反應堆中微子在53公里距離上的振盪模式,來確定中微子的質量順序。

中微子第三種振盪模式——來自大亞灣的“重磅”發現

中國的中微子研究始於2003年,當時,科學家們開始論證設計第一代中微子實驗裝置——大亞灣中微子實驗。

大亞灣中微子實驗

(圖片來源:中國科學院)

2012年,大亞灣實驗取得了震驚世界的重大成果:首次發現了中微子的第三種振盪模式,並精確測得了混合角θ13的數值。這一發現打開了理解反物質消失之謎的大門,被《科學》雜誌評爲當年的十大科學突破之一。那麼,中微子的振盪模式應該如何理解呢?

如前所述,中微子振盪是三種不同“味”的中微子——電子中微子、μ子中微子和τ子中微子——在飛行過程中相互轉化的現象。實際上這種轉化有三種基本模式,每一種都由特定的混合角控制。(這裏就不對混合角的物理含義進行解釋了,有興趣的讀者可以自行查閱相關資料。)

第一種振盪模式的發現源於一個持續幾十年的謎題。在20世紀60年代,科學家發現來自太陽的電子中微子數量只有理論預期的三分之一,這個“太陽中微子失蹤案”困擾了物理學界數十年。

直到2001年,加拿大薩德伯裏中微子觀測站(SNO)的實驗主任阿瑟·麥克唐納才證實,那些“失蹤”的電子中微子其實轉化成了μ子中微子。這種主要發生在電子中微子與μ子中微子之間的轉化,由約33度的混合角θ12控制。

第二種振盪模式在1998年被日本超級神岡探測器發現。宇宙線在大氣層中產生的μ子中微子,在穿過地球到達探測器的過程中會部分“消失”,轉化爲τ子中微子。這是人類首次確鑿地觀測到中微子振盪現象,由約45度的混合角θ23控制。關於兩種中微子振盪模式的發現也讓阿瑟·麥克唐納和梶田隆章獲得了2015年諾貝爾物理學獎。

第三種振盪模式長期以來是個未知數。它涉及所有三種中微子類型的混合,由混合角θ13控制。科學家們不知道θ13是否爲零——如果爲零,意味着這種振盪模式不存在,許多後續研究將無從開展。2012年,中國的大亞灣實驗精確測得θ13約爲8.8度,證實了這種振盪模式的存在。這個發現不僅完整了中微子振盪的圖景,更重要的是爲後續研究打開了大門:只有θ13不爲零,像江門實驗這樣通過振盪效應確定質量順序的研究才成爲可能。同時,非零的θ13也是研究中微子CP破壞(中微子與反中微子行爲差異)的前提條件,而CP破壞可能是解釋宇宙中爲何物質多於反物質的關鍵。

正是基於大亞灣實驗的這一突破性發現,江門實驗纔有了堅實的理論基礎。從探測第三種振盪模式到確定質量順序,中國的中微子研究正在一步步揭開宇宙最深層的奧祕。

大亞灣探測器之一

(圖片來源:維基百科)

從大亞灣到江門:中國中微子研究的接力跑

如今,江門中微子實驗接過了接力棒。與大亞灣實驗相比,江門實驗的規模和精度都有了質的飛躍。大亞灣實驗的探測器只有幾十噸,而江門實驗的核心探測裝置達到了2萬噸,是前者的數百倍。更重要的是,江門實驗的能量分辨率達到了前所未有的3%,這意味着它能夠更精確地“看清”中微子的特性。

圖爲位於水池內(尚未灌水)的中心探測器(外部圖)

(圖片來源:中國科學院高能物理研究所)

選址也體現了精巧的科學考量。江門實驗位於距離陽江核電站和台山核電站各53公里的位置。這個距離是經過精心計算的——在這裏,來自反應堆的中微子振盪效應最爲明顯,最適合研究中微子質量順序問題。打石山270米高的花崗岩層則爲實驗提供了天然的宇宙射線屏蔽。

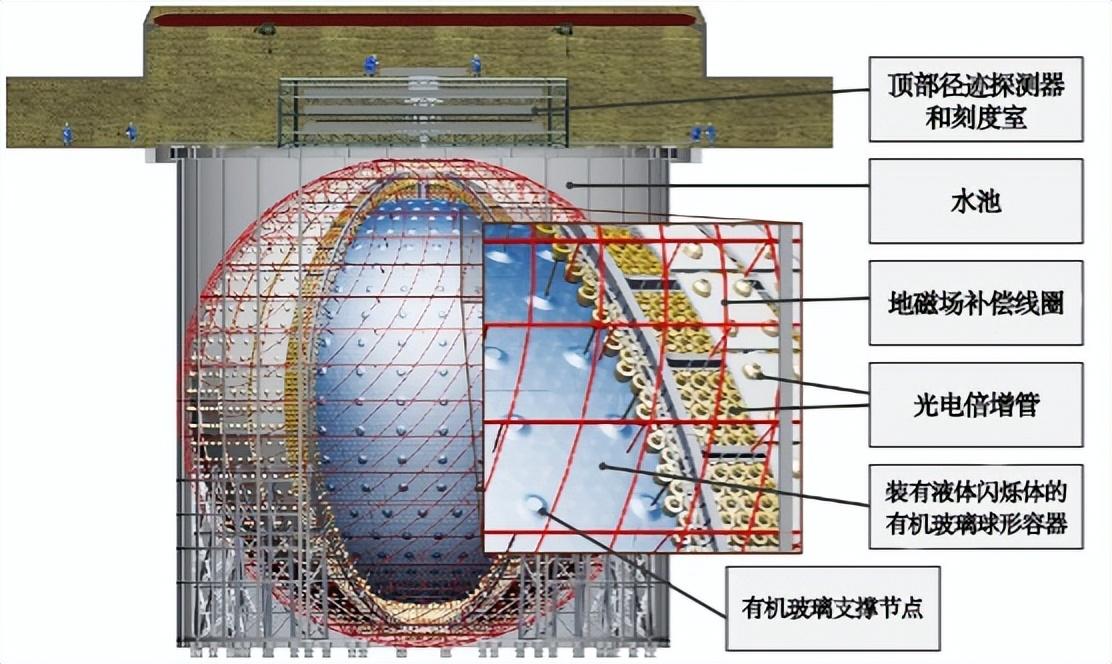

2萬噸液閃:捕捉“幽靈”的“超級陷阱”

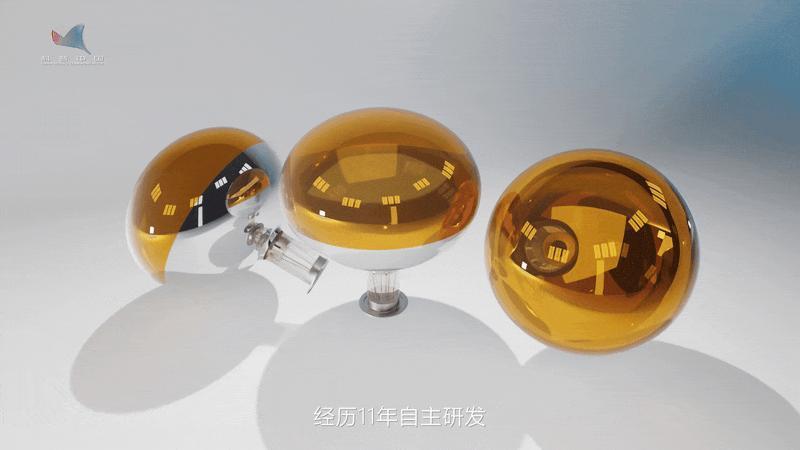

江門中微子實驗的核心是一個裝載2萬噸液體閃爍體的有機玻璃球,直徑達到35.4米。這個透明的巨球由12釐米厚的聚甲基丙烯酸甲酯(有機玻璃)製成,其製造精度令人驚歎——整個球面的厚度偏差不超過1毫米。在整個江門中微子實驗裝置上,鑲嵌着約4.5萬根光電倍增管,包括2萬根直徑51釐米的大型管和2.5萬根直徑7.6釐米的小型管,它們如同4萬多隻敏銳的“眼睛”,隨時準備捕捉中微子碰撞產生的微弱閃光。

光電倍增管

(圖片來源:科普中國前沿科技項目《國產“黃金瞳”:捕捉中微子的光電倍增管》視頻)

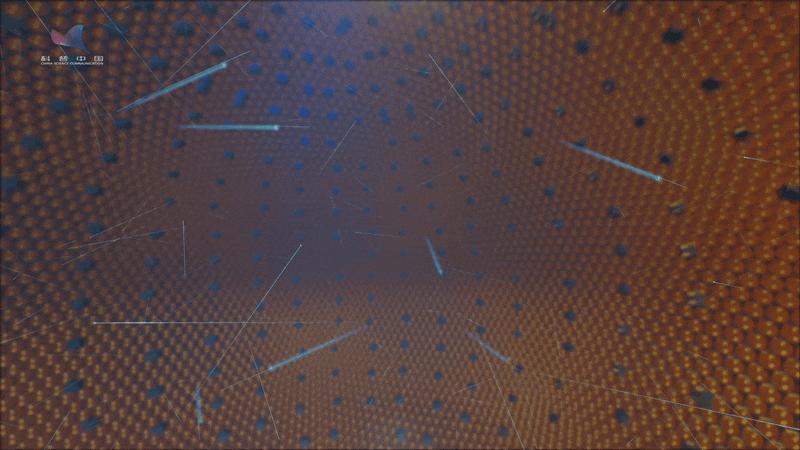

液體閃爍體的主要成分是直鏈烷基苯,這種物質佔到了總體積的99.7%。有趣的是,烷基苯也是日用洗滌劑的主要原材料,具有無毒、易生物降解、火災風險低等優點。當中微子與閃爍體中的質子發生反應時,會產生正電子和中子。正電子很快與電子湮滅,產生兩個伽馬射線光子;中子則在約200微秒後被氫原子核俘獲,再次產生伽馬射線。這些伽馬射線激發閃爍體分子,使其發出熒光,被光電倍增管探測到。

光電倍增管探測到中微子的光信號

(圖片來源:科普中國前沿科技項目《國產“黃金瞳”:捕捉中微子的光電倍增管》視頻)

整個探測器被浸泡在一個裝有3.5萬噸超純水的巨大水池中。水不僅起到屏蔽外界放射性的作用,還安裝了2000根額外的光電倍增管用於探測宇宙線μ子。這種多重屏蔽設計將背景噪聲降低到了極限——如果沒有這些屏蔽措施,宇宙射線和天然放射性產生的信號將比中微子信號多上億倍。

江門中微子實驗覈心裝置(JUNO)結構圖

(圖片來源:中國科學院高能物理研究所)

工程奇蹟:45天灌注6萬噸超純水

建造如此精密的探測器,每一個環節都充滿挑戰。江門中微子實驗總工程師馬驍妍介紹,最具挑戰性的工序之一是向探測器灌注液體。團隊需要在45天內完成6萬多噸超純水的灌注,同時要將內外有機玻璃球的液位差控制在釐米量級,流量偏差不能超過0.5%。

這種精度要求源於對結構安全的考慮。有機玻璃球雖然堅固,但如果內外壓力差過大,可能導致球體變形甚至破裂。在灌注過程中,工程師們採用了精密的流量控制系統和實時監測技術,確保每一步都在安全範圍內進行。整個過程如同在進行一場精密的外科手術,容不得半點差錯。

超純水的製備同樣不簡單。普通自來水中含有各種礦物質和微量元素,這些雜質會產生額外的放射性背景。因此,實驗用水需要經過多級淨化處理,包括反滲透、離子交換、紫外線消毒等步驟,最終得到的超純水電阻率達到18.2兆歐·釐米,幾乎不含任何雜質。

王貽芳院士宣佈啓動灌注

(圖片來源:江門中微子實驗官網)

展望:30年科學征程的起點

按照設計,江門中微子實驗的使用壽命可達30年。在完成中微子質量順序測量這一首要任務後,實驗還將繼續開展多項前沿研究。超新星中微子的探測將幫助我們理解恆星演化的最後時刻;地球中微子的研究能夠揭示地球內部的放射性元素分佈和熱流;太陽中微子的精確測量將檢驗太陽模型的正確性。

更令人期待的是,江門實驗在後期可以升級改造爲無中微子雙貝塔衰變實驗。這項研究將探索中微子的絕對質量,並檢驗中微子是否爲馬約拉納粒子——即中微子是否是其自身的反粒子。如果得到肯定的答案,將從根本上改變我們對物質世界的認識。

科學家正在計劃的這些未來實驗,都需要先知道質量順序。不同的質量順序預言的物理過程發生率可能相差10倍以上。如果不知道質量順序就建造探測器,就像不知道目標的大小就製造望遠鏡——可能完全看不到想要觀測的現象。這就是爲什麼全球有7個國家在競相開展類似實驗,誰先確定了質量順序,誰就掌握了打開新物理大門的鑰匙。

王貽芳院士表示:“這是國際上首次運行這樣一個超大規模和超高精度的中微子專用大科學裝置,將使我們能夠回答關於物質和宇宙本質的基本問題。”江門中微子實驗不僅是中國基礎科學研究實力的體現,也將帶動建立一支國際領先的科研團隊,推動相關技術創新,爲實現科技強國戰略做出重要貢獻。

在廣東江門的地下深處,這個巨大的“眼睛”已經睜開,開始凝視宇宙深處的奧祕。每一個被捕捉到的中微子,都可能爲我們帶來關於宇宙本質的新認識。這是人類探索未知世界的又一個里程碑,也是中國科學家在國際科學前沿貢獻智慧的生動寫照。

出品:科普中國

作者:吳剛(物理學博士)

監製:中國科普博覽