腸道的“清潔工”找到了,記住一箇中成藥,趕走便祕,一身輕鬆

便祕是現代人常見的健康困擾,看似是小問題,實則暗藏隱患。中醫認爲,便祕不僅是腸道功能失調的表現,更與人體氣血陰陽失衡 密切相關。若長期忽視,可能導致痔瘡、肛裂,甚至影響情緒與睡眠。

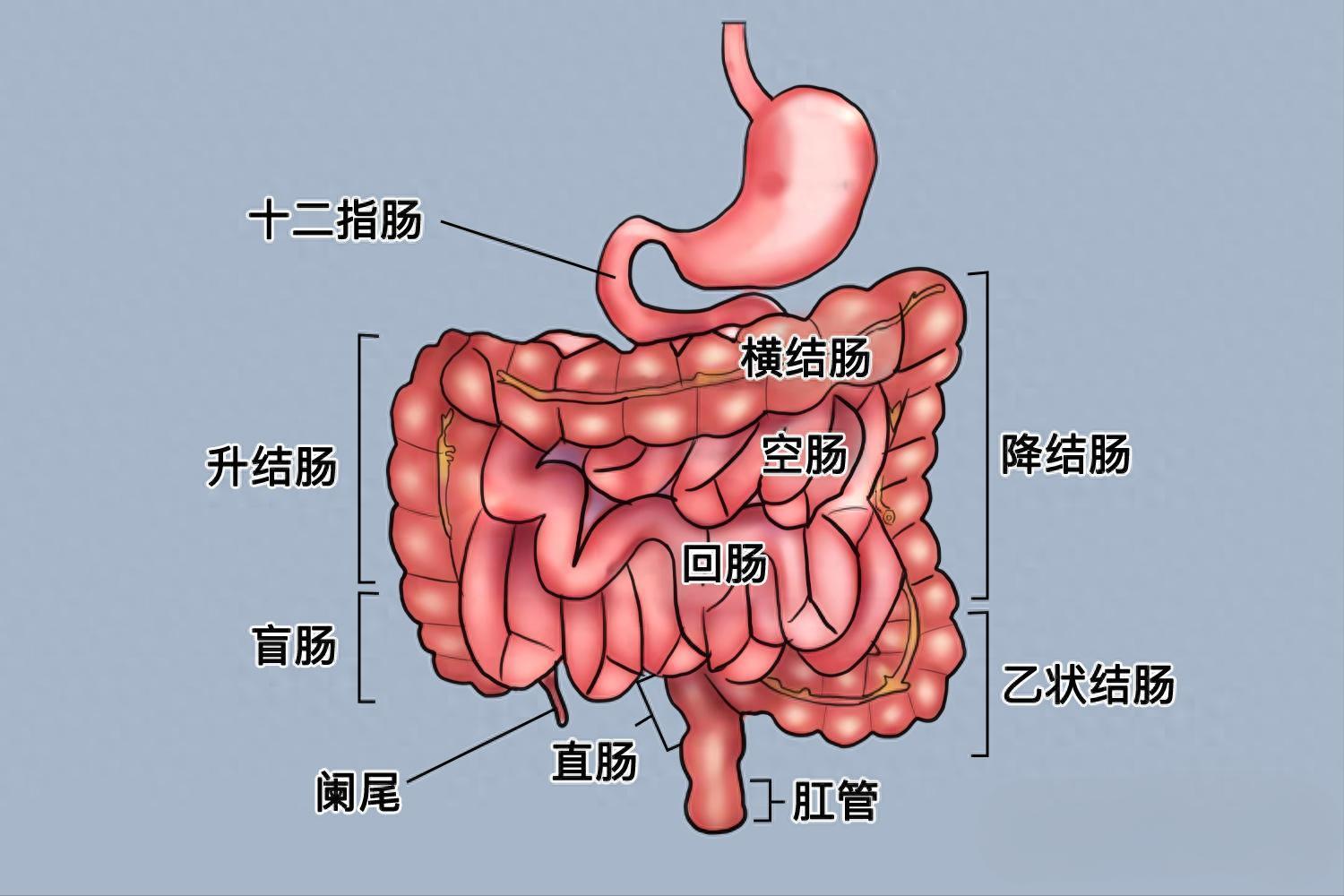

便祕的中醫定義:大腸傳導失職,臟腑協調失衡

中醫將便祕稱爲“大便難”“後不利”,認爲其核心病機爲大腸傳導功能失常。《黃帝內經》指出:“大腸者,傳導之官,變化出焉。”若腸道失去潤養或動力不足,糞便停留過久,則形成便祕。

值得注意的是,中醫強調便祕與整體臟腑功能的關聯:

①肺氣不宣:肺與大腸相表裏,肺氣壅滯可致腸腑不通;

②脾胃虛弱:脾虛運化無力,氣血生化不足,腸道失養;

③腎陽虧虛:腎陽不足則溫煦無權,腸道蠕動遲緩;

④肝鬱氣滯:情志不暢導致氣機鬱結,腸道傳導受阻。

因此,中醫治療便祕不僅關注“通”,更重視“調”。

便祕的中醫分型:辨清虛實,對症調理

中醫將便祕分爲實祕與虛祕兩大類,細分如下:

類型 | 症狀特點 | 病因病機 |

熱祕 | 大便乾結、腹脹痛、口臭口苦、面紅心煩 | 腸胃積熱,耗傷津液 |

氣祕 | 欲便不得、噯氣、胸脅脹滿、情緒抑鬱 | 肝鬱氣滯,腑氣不通 |

冷祕 | 大便澀、手足不溫、腹中冷痛、腰膝痠軟 | 陰寒凝滯,腸道失溫 |

氣虛祕 | 糞便不幹但排便無力、神疲乏力、氣短懶言 | 肺脾氣虛,傳導無力 |

血虛祕 | 大便乾結、面色無華、頭暈心悸、脣甲色淡 | 血液虧虛,腸道失潤 |

陰虛祕 | 大便如羊屎狀、五心煩熱、盜汗口乾 | 陰液不足,腸燥乾結 |

陽虛祕 | 大便艱澀、畏寒肢冷、小便清長、腰膝冷痛 | 腎陽不足,陰寒內生 |

中醫治療便祕:以補治祕,標本兼顧

傳統通便方法多以“瀉下”爲主,如使用大黃、番瀉葉等苦寒藥物。但長期依賴瀉藥可能損傷正氣,尤其對中老年人或體虛者,易陷入“越瀉越虛,越虛越祕”的惡性循環。

中醫以補治祕的理念提出:便祕的本質是“虛”,需通過補益氣血陰陽,恢復腸道自身功能,而非單純刺激排便。這一理念在《傷寒論》中已有體現,如“虛者補之,寒者溫之”,強調治病求本。

1.補氣養血,潤腸通便

氣虛則腸道無力推動,血虛則津液不足。常用黃芪、當歸、白朮等藥材,如《金匱翼》中的“黃芪湯”,以黃芪補中氣,火麻仁潤腸道。

2.溫陽通便,散寒止痛

陽虛便祕需溫補腎陽,常用肉蓯蓉、鎖陽、核桃仁等溫潤之品,如“濟川煎”加減。

3.滋陰潤燥,增液行舟

陰虛腸燥者,宜用生地、玄蔘、麥冬等滋陰增液,代表方劑“增液湯”。

4. 疏肝理氣,調暢氣機

氣祕患者需配合柴胡、枳殼、陳皮等理氣之品,如“六磨湯”。

在衆多中成藥中,首薈通便膠囊體現了“以補治祕”的精髓。其組方包含何首烏、蘆薈、決明子、枸杞子、阿膠、人蔘、白朮、枳實八味藥材,兼具補益與通便之效:

① 補氣血:人蔘、白朮健脾益氣,阿膠、枸杞子、何首烏滋陰養血;

② 潤腸道:蘆薈、決明子潤腸通便,枳實破氣消積。

全方“補中有通,通而不瀉”,尤其適合氣虛、陰虛或氣血兩虛型便祕人羣。臨牀研究顯示,其通過調節腸道菌羣、增強腸動力,從根本上改善便祕症狀,且不易產生依賴性。

結語:順應自然,讓腸道迴歸“本來的節奏”

中醫治療便祕的核心,是幫助腸道恢復“自愈力”。除了藥物調理,日常需注意:

1、飲食有節:多食膳食纖維(如蔬菜、雜糧),少食辛辣油膩;

2、規律作息:子時前入睡,促進陰血歸藏;

3、適度運動:摩腹、八段錦等可促進氣機通暢;

4、情緒管理:避免肝鬱氣滯,保持心情舒暢。

便祕是身體發出的“求救信號”,與其短期“救急”,不如長期“調理”。以補治祕,讓腸道在溫和滋養中重獲動力,方能真正一身輕鬆!