脾虛不要過度治療,記住這個小方子!疏肝健脾,補腎祛溼還不上火

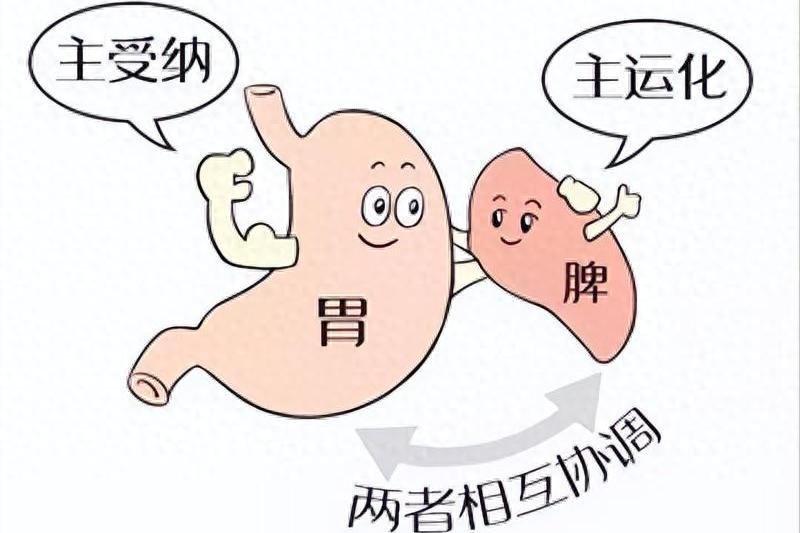

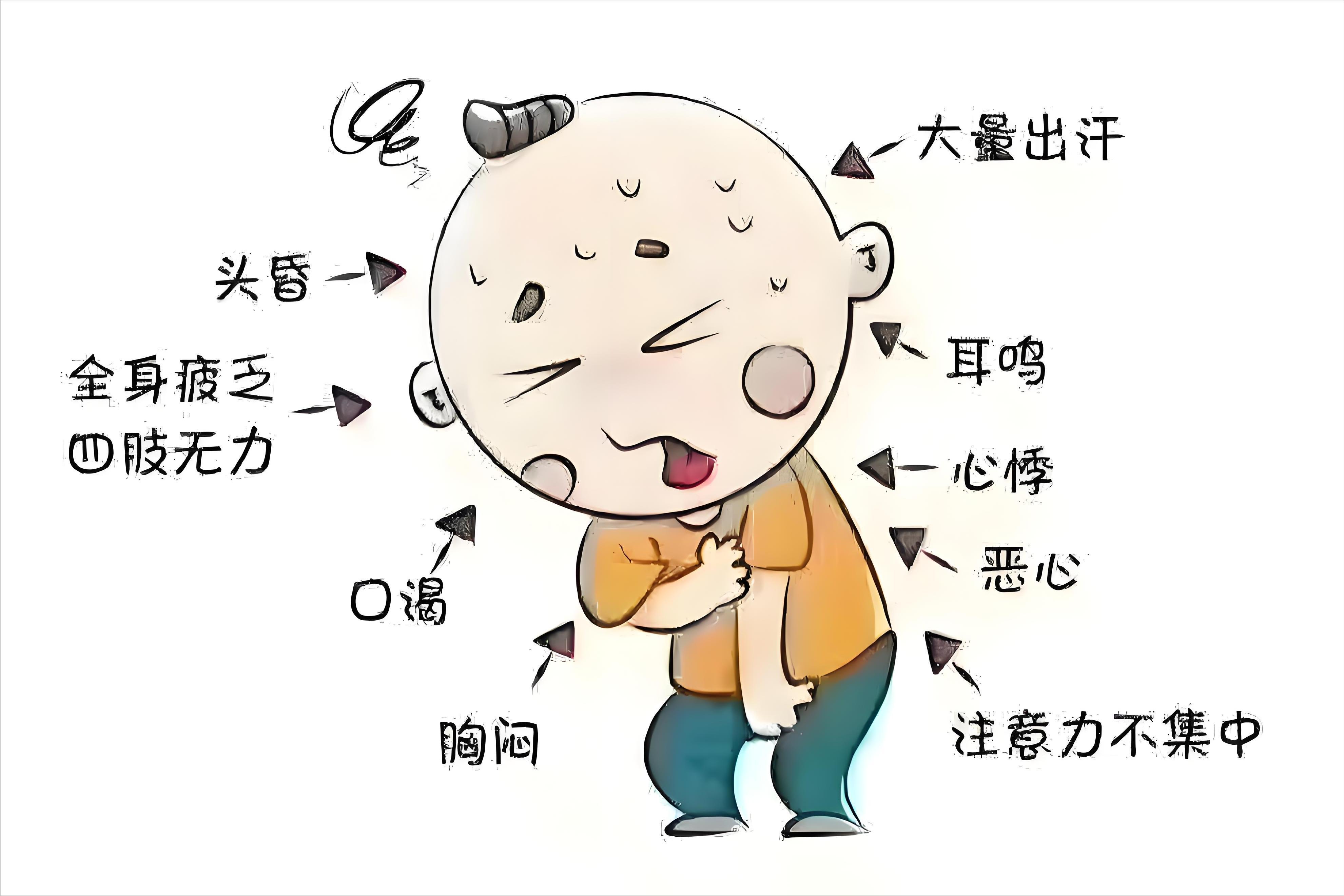

中醫認爲,脾胃是後天之本,氣血生化之源 ,一旦脾胃功能受損,身體就無法正常運化食物,吸收營養,從而引發一系列不適症狀。脾虛的症狀表現多樣,最常見的就是消化不良。喫進去的食物不能及時消化,就會堆積在胃裏,讓人感到腹脹、食慾不振,甚至還會出現噁心、嘔吐的情況。大便也會變得不正常,不是稀溏不成形,就是黏滯不爽,沖廁所都衝不乾淨。

除了消化系統的問題,脾虛還會讓人感到體倦乏力,彷彿身體被抽去了力氣,幹什麼都提不起精神。稍微活動一下就氣喘吁吁,爬幾層樓梯就累得不行。而且,脾虛的人往往面色萎黃,沒有光澤,看起來比實際年齡要蒼老許多。免疫力也會下降,容易感冒、生病,三天兩頭往醫院跑。

脾虛過度治療現象剖析

隨着人們健康意識的提高,大家對脾虛也越來越重視,這本是好事。然而,現在卻出現了一種過度治療的現象,很多人一旦發現自己有脾虛的症狀,就開始盲目地服用各種補藥,甚至不惜花費大量金錢購買昂貴的保健品,希望能儘快改善脾虛的狀況。

但這種過度治療的方式,往往不僅不能達到預期的效果,還可能會帶來一系列危害。就拿胃脹來說,很多人在服用了大量補脾的中藥後,胃脹的情況反而加重了。這是因爲一些補脾的藥物藥性滋膩,過量服用後會加重脾胃的負擔,影響脾胃的正常運化功能,導致胃中氣機阻滯,從而出現胃脹的症狀。

還有上火的問題,也是過度治療常見的後果之一。人體的脾胃就像一個精密的儀器,需要保持平衡。當我們過度進補時,就打破了這種平衡,導致體內的陰陽失調,從而引發上火。比如有些人一喫補藥就會出現口乾舌燥、口腔潰瘍、咽喉腫痛等上火症狀,不僅沒有改善脾虛,反而讓身體更加難受。

過度治療還可能會形成一個惡性循環。脾胃因爲過度的藥物刺激而變得更加虛弱,消化吸收功能進一步下降。而身體爲了獲取足夠的營養,又會促使人們繼續進補,這樣就陷入了一個越補越虛、越虛越補的怪圈。

認識脾虛的本質

在中醫理論裏,脾虛並非孤立的病症,它常與其他臟腑的失調相互關聯,形成複雜的病機。其中,肝鬱與脾虛的關係就十分密切,中醫有“肝木克脾土”的說法,當情緒長期壓抑、焦慮、抑鬱時,就容易導致肝氣鬱結。而肝氣一旦鬱結,就會像失控的 “木” 一樣,過度剋制脾土,影響脾胃的運化功能,從而形成肝鬱脾虛的局面。

這種情況下,患者不僅會有脾虛的症狀,如食慾不振、腹脹、便溏等,還會伴有肝鬱的表現,像情緒抑鬱、煩躁易怒、胸脅脹滿等。我就曾遇到過一位患者,因爲工作壓力大,長期處於緊張焦慮的狀態,漸漸地就出現了食慾不振、腹脹的症狀,喫了很多補脾的藥都不見效。後來經過詳細的辨證,發現他是肝鬱脾虛,在採用疏肝健脾的治療方法後,症狀纔得到了明顯改善。

除了肝鬱,腎陽虛與脾虛也常常相互影響。中醫認爲,腎爲先天之本,脾爲後天之本,腎陽就像人體的 “小火爐”,爲脾胃的運化提供溫暖的動力。當腎陽虛時,這個 “小火爐” 的火力不足,脾胃就會失去溫煦,運化功能也會隨之減弱,導致脾虛。而脾虛又會影響氣血的生化,無法爲腎臟提供充足的滋養,進一步加重腎陽虛的症狀。如此一來,就形成了一個惡性循環,導致脾腎陽虛。脾腎陽虛的患者,除了有脾虛的症狀外,還會出現畏寒怕冷、四肢不溫、腰膝痠軟、夜尿頻多等腎陽虛的表現。

脾虛還常常伴隨着溼濁困阻 。脾主運化水溼,當脾虛時,運化水溼的功能就會失常,導致水液在體內停滯,形成溼濁。這些溼濁就像黏膩的污垢,會困阻脾胃,進一步影響脾胃的功能,使脾虛的症狀更加嚴重。而且,溼濁還容易與其他邪氣結合,如溼熱、寒溼等,形成更爲複雜的病理狀態。比如,脾虛溼盛的患者,除了有脾虛的症狀外,還會出現肢體困重、舌苔厚膩、大便黏滯不爽等溼濁困阻的表現。

小兒藥證直訣——異功散

針對脾虛這種複雜的病機,源自錢乙《小兒藥證直訣》中異功散化裁而來的小方子,它有着疏肝健脾、補腎祛溼還不上火的奇妙功效。

原方人蔘、白朮、茯苓、甘草健脾益氣,陳皮理氣和中的基礎上,加入了三味關鍵藥物。首先是柴胡,它可是疏肝的要藥。《本草綱目》記載:“主陽氣下陷,能引清氣上行”,現代藥理研究也證實,柴胡中含有的皁苷成分可以調節植物神經功能,對於情志抑鬱導致的肝鬱克脾有着很好的改善作用。

肉桂也是方子中的重要一員,它能溫補腎陽 。中醫講究 “益火之源以消陰翳”,肉桂就像是給人體的 “小火爐” 添柴加薪,既能溫暖脾土,增強脾胃的運化功能,又可以防止熟地滋膩礙胃。比如,對於那些脾腎陽虛,經常手腳冰涼、腹瀉的人,肉桂就能起到很好的溫煦作用。

還有熟地,它主要的作用是滋腎填精 。熟地與肉桂相伍,就如同腎氣丸中“陰中求陽”的經典搭配。腎藏精,精能化氣生陽,熟地通過滋養腎陰,達到陰中求陽的效果,使腎陽有所依,穩固和提升腎陽,對於因腎精虧虛、腎陽不足引起的腰膝痠軟、性功能減退等都有改善作用。

在這個小方子中,還巧妙地重用了茯苓。原方中茯苓只是配角,而在這裏,我們利用茯苓“利水不傷陰,健脾不燥烈”的特性,加大了它的用量。茯苓能夠利水滲溼,幫助排出體內的溼濁,讓脾胃擺脫溼濁的困阻,恢復正常的升降功能。

這幾味藥合用,既能疏肝木以安脾土,又能溫腎陽以助運化,還能祛溼濁以復升降。補中有行,溫而不燥,恰到好處地解決了脾虛常伴有的肝鬱、腎陽虛、溼濁困阻等問題,而且不會像一些補藥那樣容易引起上火。

日常調理配合

1、在飲食方面

要儘量保持清淡,避免食用過多辛辣、油膩、生冷的食物。可以多喫一些具有健脾作用的食物,像山藥、薏米、芡實、白扁豆等。這些食物不僅營養豐富,而且容易消化,能夠幫助脾胃減輕負擔,恢復功能。比如,早餐可以喝一碗山藥粥,既溫暖又滋養脾胃;晚餐煮點芡實茯苓粥,有助於健脾祛溼。

2、在運動方面

運動也是調理脾虛的重要手段。適度的運動可以促進氣血運行,增強脾胃的運化功能 。像散步、慢跑、太極拳、八段錦等都是不錯的選擇。每天堅持 30 分鐘左右的運動,長期堅持下來,你會發現自己的脾胃功能逐漸增強,身體也越來越有活力。

3、在心情方面

保持心情舒暢同樣不容忽視。因爲情志與臟腑功能密切相關,長期的焦慮、抑鬱等不良情緒會加重肝鬱,進而影響脾胃。所以,要學會調節自己的情緒,遇到事情不要過於焦慮和生氣。可以通過聽音樂、看電影、旅遊等方式放鬆心情,讓自己保持積極樂觀的心態。

4、在作息方面

作息規律也很重要,儘量早睡早起,避免熬夜 。中醫認爲,夜晚是身體各臟腑休息和修復的時間,熬夜會損傷脾胃之氣,影響脾胃的正常功能 。保證充足的睡眠,能夠讓脾胃得到充分的休息,從而更好地發揮其運化功能。

脾虛的調理並非一蹴而就,也不是簡單的猛補猛清。我們要深入瞭解脾虛的本質,明白它與肝鬱、腎陽虛、溼濁困阻之間的複雜關係。這個小方子雖然有着獨特的功效,但也需要根據個人體質進行個性化的調整。更重要的是,要配合健康的生活方式,從飲食、運動、情緒、作息等多個方面入手,全方位地呵護我們的脾胃。只有這樣,才能循序漸進地改善脾虛的狀況,讓身體恢復往日的活力。希望大家都能正確對待脾虛這個問題,用科學的方法和積極的生活態度,守護好自己的健康。