一個被低估的中成藥,把關節裏的陳年寒溼"拔"出來!

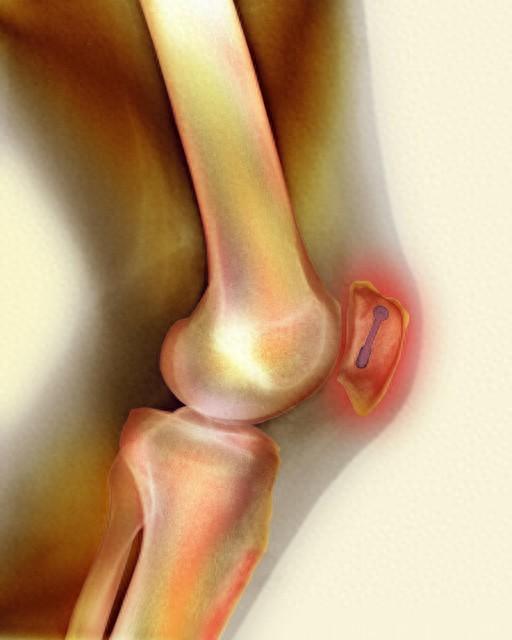

春寒料峭時節,不少人的關節開始"作妖":晨起時手指僵硬如握雪球,陰雨天膝蓋隱隱作痛,甚至能精準預報天氣變化。這些看似尋常的關節不適,實則是中醫所說的"陳年寒溼"在作祟。溼氣黏濁如油入面,寒氣凝滯似冰裹脈,二者交結於關節筋骨,如同在身體裏埋下了一顆顆"定時炸彈"。

一、關節裏的寒溼從何而來?

中醫認爲"風、寒、暑、溼、燥、火"六淫邪氣中,寒溼最善"潛伏"。現代人常年處於空調房、喜食冷飲、久坐少動,這些習慣悄然爲寒溼入侵打開大門。特別是膝關節、肩關節這些"氣血樞紐",在40歲後正氣漸衰時,潛伏的寒溼便開始"發難":

1、溼性黏滯:溼邪如膠水般阻滯經絡,使氣血運行如同陷入泥沼,導致關節酸脹沉重。

2、寒主收引:寒氣使筋脈收縮拘攣,如同寒冬河水結冰,關節活動度下降,疼痛加劇。

3、陳年舊疾:年輕時積累的扭傷、勞損若未根治,溼寒乘虛而入,形成"伏邪",遇誘因而發。

二、中成藥的"拔邪"智慧

傳統膏藥通過溫熱藥性透皮吸收,恰似給關節做"桑拿"。但現代中成藥在劑型改良中,將"拔邪"功效發揮得更爲精準。以五松腫痛酊爲例,其組方暗合"鬆通、桂散、芷透"的祛溼三法:

1、松節油:取自馬尾松的松脂,其辛香走竄之性如春風化凍,能穿透關節間隙,將沉積的寒溼"撬"鬆動。

2、肉桂油:性溫如陽,可破除寒痰凝結,如同給關節點燃小太陽,溫煦痹阻之處。

3、白芷酊:氣味芳烈,能引藥上行至肩頸,下行至腰膝,如同爲藥效安裝"導航",精準定位病竈。

使用時以藥棉浸透藥液敷於患處,隨着藥物揮發,有效成分經腠理透達筋骨,如同給關節做"深層清潔",將陳年寒溼"吸"出體外。

三、中醫外治的三重境界

中醫祛寒溼並非單純"驅除",而是講究"松、通、養"的三重調理:

1、松筋解結:寒溼常伴筋脈攣縮,用藥液配合揉按環跳、委中穴,可鬆解粘連筋膜。如同解開纏繞的繩索,恢復關節活動度。

2、通脈化淤:寒溼久滯必生瘀血,藥液中的薄荷腦成分能刺激血管擴張,促進淤血代謝。如同疏通堵塞的下水道,恢復氣血流動。

3、養骨固本:寒溼祛除後需培補正氣,可配合黃芪、杜仲煎湯送服,如同給房屋加固棟樑,防止邪氣捲土重來。

四、日常調護的"避溼"錦囊

1、飲食避溼:雨季少食甜膩,可飲陳皮茯苓茶健脾化溼。

2、動則生陽:八段錦"兩手託天理三焦"能升發陽氣,每天練習15分鐘。

3、環境防潮:使用除溼機保持室內溼度低於60%,被褥常曬。

4、穴位保健:艾灸陰陵泉、豐隆穴,每次15分鐘,如同給身體安裝"烘乾機"。

五、辨證施治的注意事項

中醫祛寒溼講究"同病異治"。五松腫痛酊適用於寒溼痹阻型關節痛,但若關節紅腫灼熱(溼熱型)則需改用黃柏、苦蔘等清熱藥材。建議首次使用前:

1、觀察舌苔:若苔白膩如積霜適用,苔黃厚則不宜。

2、局部試敏:在手腕內側塗少量藥液,24小時無紅腫再使用。

3、配合藥浴:用生薑、花椒煎湯泡洗,增強祛寒效果。

中醫祛寒溼如同"抽絲剝繭",需持之以恆。五松腫痛酊這類中成藥如同"關節清道夫",配合艾灸、藥膳等內調外治,能讓沉積經年的寒溼逐漸消散。但須知"三分治七分養",改變久坐久臥、貪涼飲冷等習慣,纔是守護關節的根本之道。當藥香滲入肌骨,那些被寒溼困住的關節,終將在春陽中舒展重生。