老品種作物比新品種更好?

流言

“老品種的作物比新品種好?”

網上有很多博主稱老品種作物更加健康也更加好喫,還可以不用農藥,應當大力推廣種植。

流言分析

這種說法過於片面。

老品種作物確實在風味等方面有獨特之處,但全面優於新品種的說法,則忽視了現代農業的需求和挑戰。

新品種通過科學選育,在產量、抗病蟲害能力、耐儲運性以及適應機械化生產方面都有顯著提升,這些進步對於保障糧食安全、降低生產成本、滿足市場需求至關重要。

同時,老品種的保存對種質資源的豐富和農業文化的傳承具有重要意義,但這並不意味着它們能夠完全替代新品種解決現代農業問題。

在互聯網上,你或許經常刷到這樣的內容:一些博主辭去城市工作,回到農村墾荒種地,專門種植老品種、傳統品種的蔬菜水果,還堅持不用化學農藥和化肥,完全還原傳統耕作方式。他們常常宣傳,老品種更健康、更適合中國人的體質,甚至說要把這些“好品種” 傳承下去,讓子孫後代都能喫到安全的食物。

不少觀衆被這種農業情懷打動,覺得博主在傳播農業文化、保護老品種種質資源,做了很有意義的事。但對此,我們需要批判地看待,一方面,保存老品種確實對育種工作有重要意義,另一方面,老品種確實有亮點,可要是說它們全面優於新品種,就太片面了。

圖片來自版權圖庫 不授權轉載

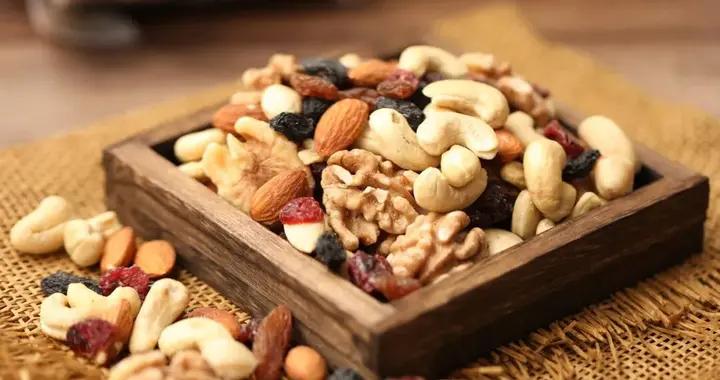

不可否認,部分優秀的老品種在風味上可能更突出,但這其中有個容易被忽略的點,有些老品種因爲採收時間更晚、成熟度更高,喫起來才更香甜,並非全是品種帶來的優勢。而且,老品種的優勢大多集中在風味上,或許能夠滿足部分消費者的需求。但是站在宏觀的角度來看,很多老品種的產量、抗病蟲害、耐儲運、外觀等關鍵性狀,都與現代培育的新品種有一定差距,在當今條件下並不適合作爲主要品種大規模種植。下面我們就從幾個核心方面具體說說:

產量

“高產” 是新品種選育的首要目標。通過優化作物的光合作用效率、抗倒伏能力、結實率等性狀,新品種的畝產量比老品種能提升 30%-100%,甚至更高。

比如我國主推的雜交水稻品種(如“Y 兩優 900”),畝產量普遍能達到 1200-1500 斤,在高標準示範田畝產甚至可以達到 2000 斤,而傳統老品種水稻畝產量只有 500-800 斤,對比之下新品種的產量幾乎翻了一倍。而玉米新品種“鄭單 958”,畝產量穩定在 1000-1300 斤,也遠超老品種玉米的 600-800 斤。

要知道,我國人口多、耕地有限,要是還依賴產量低的老品種,根本無法滿足這麼多人的喫飯需求。

外觀

現代消費市場對農產品的外觀要求很嚴苛,形狀、大小、顏色是否整齊,往往直接影響價格。而新品種在外觀上做了大幅優化,這點相對於老品種更有優勢。

比如土豆新品種“荷蘭 15 號”,薯形規整(多爲橢圓形)、表皮光滑、芽眼淺,單薯重基本在 150-250 克,大小均勻,能直接用機器分揀包裝;但老品種土豆不僅大小差異大,還常出現畸形,很難符合超市、電商的供貨標準。

串收櫻桃番茄,可以採收多次,採收過的藤蔓落下盤在底部 作者拍攝

再看番茄,現代新品種如“金棚 1 號”是無限生長型番茄,單株能結 30-50 個果,而且果實大小、形狀比較一致。而傳統農家番茄單株一般就結 15 個果,還常出現 “大小果”,畝產量甚至不到現代品種的一半。

抗性

一直以來,農業很大程度上要“看天喫飯”,但隨着科技的進步,這種情況日漸改善。其中很重要的一點,就是農業工作者們培育了很多新品種的農作物。這些新品種更能夠抵抗種種惡劣環境,有一定的抗逆能力,而老品種的抗逆能力一般比較弱—— 遇到病蟲害、乾旱、洪澇、鹽鹼等問題,很容易減產甚至絕收。而新品種通過定向選育,不僅能精準抵抗這些風險,還能減少農藥使用。

比如小麥新品種“濟麥 44”,對小麥條鏽病、白粉病(兩種高發且危害大的病害)能達到 “高抗” 級別;而老品種小麥一旦染上這兩種病,減產至少 20%-40%,新品種不僅僅降低了減產風險還減少了農藥的使用,更健康,更安全。

再看耐極端環境的品種:耐旱玉米“先玉 183”根系更深、鬚根更多,在年降水量 250-300 毫米的半乾旱地區,畝產量還能保持 800 斤以上,老品種玉米在這種環境下基本會絕收;耐鹽鹼水稻 “鹽粳 18 號”,能在含鹽量 0.3% 以下的鹽鹼地生長,畝產量達 800 斤,直接突破了傳統水稻 “只能種在肥沃水田” 的限制。

耐儲運

農產品從產地到消費者手中,貯藏和運輸中的損耗是個大問題—— 我國果蔬冷鏈物流的損耗率約 20%,這與冷鏈設施和採後處理技術都有關係,而新品種在耐儲運上的優勢,也能有效降低這種損耗。

比如柑橘新品種“沃柑”“耙耙柑”,果皮厚度適中、韌性強,常溫下能存 20-30 天,運輸損耗率低於 5%;但老品種的蜜橘皮薄易破,運輸損耗率能達到 15%-20%。

番茄新品種“浙粉 702”也很典型:它的果皮蠟質層厚,貯藏時失水率只有 3%-5%(普通番茄是 8%-10%),而且果肉果膠含量高,結構穩定不易軟爛;在 25℃左右的環境下能存 18 天,低溫下能存 35 天以上,裂果率低於 3%,而傳統番茄裂果率常超過 10%。

不過,爲了保證番茄更耐儲運,培育出的很多番茄品種風味確實有所下降,加上要趁着番茄還比較硬就採收以安全運輸,這就導致番茄內的澱粉水解不夠充分,進一步影響了風味。也難怪很多朋友們覺得現在番茄不如以前好喫。但是另一方面,運輸過程中碰壞、爛掉的農作物,哪怕壞之前再好喫,消費者也不會買了。

機械化

無人機打藥 作者拍攝

現在人工成本很高,佔農業總成本的 30%-50%,要降低成本、提高效率,就得靠規模化種植和機械化。而新品種的性狀(株型緊湊、抗倒伏、成熟一致),正好適配全程機械化操作。

比如玉米新品種“登海 605”,株高 2.5-2.8 米,莖稈粗壯抗倒伏,而且果穗高度一致(離地面 1.1-1.3米),收割機能一次性完成摘穗、脫粒,每畝收割成本只要 50 元;但老品種玉米株高不一、果穗位置亂,只能人工收割,每畝成本超過 200 元。

再看棉花,新品種“新農大棉 4 號”的果枝節位低,整體株高 100cm 左右、吐絮集中、抗倒伏、纖維強度高等特性,因此非常適合機收。據新疆農業部門發佈的 2020 年數據顯示,新疆棉花機械採摘率已達 69.83%,其中北疆 95%的棉花是通過機械採摘的;傳統棉花老品種果枝分散、吐絮時間差大,只能人工拾花,每畝人工成本超 300 元,機械化後能降到 80 元。

更現實的是,現在直接下地以傳統的方式從事農業生產的人呈減少趨勢,推廣機械化種植再適配機械化的新品種才能更效率地進行農業生產。

功能性

除了“喫飽”,新品種還能通過定向選育,強化特定營養成分,滿足不同人羣的需求,這是老品種難以做到的。

比如需要補硒的老人、小孩,可以考慮富硒米,其硒含量可達 0.15-0.3mg/kg,超過普通大米(需要指出的是,硒也可以通過多種普通食物獲得,富硒作物只是增加了消費者的選擇)。

還有針對特殊人羣的品種,比如低 GI 甜玉米,GI 值只有 40-50(普通玉米約 60-80),對糖尿病人來說更加友好;弱筋小麥“臨麥35 號”麪筋含量低於 20%,不用額外添加改良劑,就能做出口感鬆軟的餅乾、糕點。

結語

不可否認,傳統種子和種植方式種出的作物,可能在風味上更有有一種“回憶中的味道”,但這種美味的代價,往往是產量低、難管理、易損耗,難以支撐十幾億人的喫飯問題,也跟不上現代社會的生活節奏。

因此,我們可以尊重保護老品種的情懷——老品種的獨特基因是育種的寶庫。但不能爲了流量跟風盲目誇大老品種的優勢,更要看到現代農業科技帶來的安全感和便利性。正是這些孜孜不倦的育種家數十年如一日的努力,培育出了優秀的新品種,讓我們不再爲喫飽發愁,才能更輕鬆地享受多樣、新鮮的食物。

不過大家也要抱有期待,有需求就會有市場,既然解決了喫飽的問題,喫好自然也會提上日程,這些老品種的美味,將來一定會被育種家們一點點加入到到我們喫的新品種作物裏,在不久的將來我們一定能喫到更美味的農產品。

照“謠”鏡

其實不只是作物,許多領域都存在着“過去更好”的懷念——老歌更動聽、老物件更耐用、小時候的味道最難忘。但很多時候,這種感受往往源於懷舊情緒,卻未必是事實。

以上文說的農作物爲例,統計數據和實際表現往往顯示,今天的品種、產品和技術在多數關鍵指標上已顯著進步。我們當然可以偶爾回味舊時光,但不必因此否定當下的進步,更無需把“懷舊”當作判斷優劣的唯一標準。

參考文獻

[1]國家統計局數據

[2]農業農村部主導品種報告與農業技術推廣中心數據

[3]《我國弱筋小麥產業現狀及發展對策》

[4]《荷蘭15土豆品種介紹:優質高產的農業新寵》

[5]《小麥白粉病發病程度對產量損失的影響》

[6]《西北灌溉玉米區和西北雨養乾旱玉米區進行的區域試驗和生產試驗報告》

[7]《中國冷鏈物流發展現狀分析》

[8]《新疆棉花生產全程機械化技術,全產業鏈發展,就是牛!》

策劃製作

作者丨張聰 農業與種業專業研究生

審覈丨楊來勝 蘭州農科院研究員 中國作物學會會員

策劃丨丁崝

責編丨丁崝

審校丨徐來 林林