從糧荒到科學餐桌:一部中國人的營養覺醒史

“人就像種子,要做一粒好種子。”袁老這句樸實的話語,不僅道出了農業的真理,多年來更成爲中華民族奮力戰勝飢餓的寫照。

當我們回望中國從糧荒走向健康餐桌的歷程,看到的不僅是一部農業史詩,更是一曲飽含着幾代人前赴後繼的壯麗長歌。

飢餓的記憶:一粒種子的千鈞之重

1960年,全國性大饑荒席捲大地。年輕的袁隆平帶着學生到湖南黔陽縣農村勞動,目睹了觸目驚心的一幕:房東老向冒雨挑回一擔稻穀,氣喘吁吁地解釋:“這是從高坡田換來的稻種。施肥不如勤換種啊!去年換了種,就沒喫國家返銷糧了”。

這句話如閃電般擊中袁隆平。在飢餓籠罩的年代,他立下誓言:要用科技戰勝饑荒。

研究之路充滿荊棘。在雲南,里氏7.2級大地震來襲時,別人忙着逃命,袁隆平卻衝進危房搶救秧苗:“種子都要下田了,我們怎麼能離開?”直到1970年,在海南一片沼澤地,終於發現一株雄性不育野生水稻,袁院士將其取名爲“野敗”,並利用“野敗”的基因,爲雜交水稻的研究打開了新的天地。

1976年雜交水稻開始全國推廣。一組改寫中國歷史的數據開始出現:1976-1987年間中國增產糧食超1億噸,解決6000萬人溫飽問題。到1987年,中國基本實現糧食自給自足。從“靠天喫飯”到“科技育種”,袁老用一粒種子的力量,撬開了中國擺脫飢餓的大門。

從“菜籃子”到“四季餐桌”:科技讓新鮮觸手可及

擺脫飢餓後,中國開始面臨另外一個問題:“盤中菜”問題。

不知道大家有沒有發現一個奇怪的現象,在國外頗受歡迎的各種葷素罐頭,在中國特別少見。如果硬要說有,那也就是橘子罐頭和黃桃罐頭能夠俘獲人心。其實這背後要歸功於我國強到逆天的“菜籃子工程”。

1988年,爲保證我國新鮮果蔬直達百姓廚房,由農業部提出、經國務院批准在全國實施的“菜籃子”工程。

當山東壽光菜農們的第一車新鮮蔬菜直供北京時,"壽光-北京"綠色通道成爲全國樣板。到2000年,全國建成2080個農批市場、8.3萬個集貿市場,編織成世界上最密集的生鮮流通網絡。目前中國以全球52%的蔬菜產量,創造了“四季餐桌”的奇蹟。

那麼能喫飽,也不缺各種食物了,中國還有“餐桌”問題嗎?當然有,這不近年來,新的營養危機也開始滋生。

當“喫飽”不再是問題:隱形的營養危機正在蔓延

隨着現代條件的越來越好,特別是隨着脫貧攻堅戰略的成功收尾,“喫不飽”幾乎已經成爲中國的歷史,但隨之而來的是新的健康困境:部分地區的鄉村兒童用零食替代正餐,現代都市裏的年輕人快節奏生活習慣外賣和奶茶,各種營養問題接踵出現:

2017年,中國6-17歲兒童少年的生長遲緩率爲1.7%,消瘦率爲8.7%,貧血率爲6.1%,超重率爲11.1%。

《2022-2023年中國十省成年居民宏量營養素攝入現狀》顯示:45%成年居民面臨蛋白質攝入不足風險;

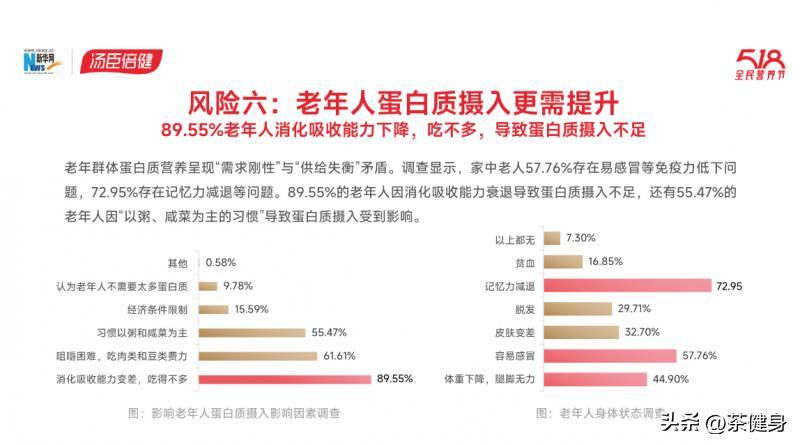

而今年由新華網攜手湯臣倍健共同發佈的《2025國民蛋白質攝入現狀調查報告》指出:55.71%的兒童蛋白質來源單一,89.55%的老年人因消化吸收能力衰退攝入不足,近六成減重人羣減肥時蛋白質攝入驟降。

當“熬夜喝咖啡”“外賣糊弄餐”成爲生活常態,我們意識到:其實從“喫飽”到“喫對”,還有很長的路要走。

從“種好糧”到“喫對飯”:一場全民參與的營養接力

好在,總有人在爲“餐桌健康”接棒。就像袁隆平用種子對抗飢餓,如今社會各界正用科學理念破解營養難題。

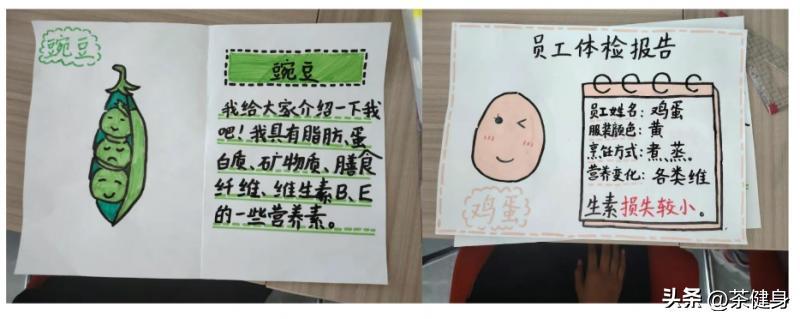

在甘肅玉門的一間教室裏,9歲的小女孩正專注地給手中的豌豆“畫像”。她仔細描摹出豌豆的樣子,並在“食物身份證”上認真寫下:“我給大家介紹一下我吧!我具有脂肪、蛋白質、礦物質、膳食纖維、維生素B、E的一些營養素。”旁邊的小夥伴則舉着剛完成的雞蛋“體檢報告”興奮地和支教老師分享:蒸雞蛋或者煮雞蛋,各類維生素損失較小。

(圖爲:同濟醫學院醫心童行支教團在玉門支教的故事)

這幅由大學生投身湯臣倍健營養支教項目所構成的教學場景,恰是當下中國鄉村營養教育的鮮活縮影。

從2013年湯臣倍健發起“希望工程營養支教計劃”起,12年的時間,他們從自己培育營養教師,到攜手大學生知行計劃,鼓勵大學生們參與到營養支教活動中來,通過趣味課堂、營養科普手冊,讓孩子們瞭解蛋白質、維生素等營養素對成長的意義,營養支教正將科學飲食的理念播撒進更多家庭,讓“喫飽”的基礎上,更要“喫對”。

如今營養支教項目已經走進170餘所貧困地區學校,培育了460名營養教師,清華大學、北京大學、浙江大學、同濟大學等全國40多支高校都參與過其中,完成了2458支教課時,影響人數超420萬。

當然不僅如此,除了鄉村地區兒童的營養改善問題。面對全民營養升級需求,社會各界也正在行動。

例如近年來每年都會舉辦518全民營養節活動,作爲全民營養周的指導項目,從2022年倡導食物多樣化,科學攝入七大營養素,2023年引導大衆優選“高營養素密度”食物,再到2024年推出提升免疫力的9大關鍵營養素的精準攝入方案,以及今年倡議“每天一杯優質蛋白,爲健康打底”,持續爲大衆帶來接地氣且實用的營養知識。

在今年5月18日,由新華網主辦、湯臣倍健協辦、中國營養學會指導的“518全民營養節”也再次掀起科普熱潮。直播裏,北京協和醫院臨牀營養科主任於康教授給大家普及了蛋白質的攝入建議:成人每天可按每公斤體重攝入1克蛋白質,65歲以上老人建議1.2克。

中山大學公共衛生學院教授、廣東省營養學會理事長、湯臣倍健學術委員會專家顧問朱惠蓮則強調,動植物蛋白科學搭配,氨基酸互補,營養價值更高,更容易消化和吸收。

活動期間,還有200多位營養師在各大社交平臺爲不同人羣展開系列科普互動,通過趣味互動、健康打卡等社交化的方式掀起“科學營養”熱潮,讓營養知識走出學術殿堂,真正飛入尋常百姓家。

一粒粒健康的種子正在生根發芽

從袁隆平爺爺在沼澤地尋覓“野敗”的身影,到壽光菜農凌晨採摘的露水;從饑荒年代對“一碗白米飯”的渴望,到如今手機裏的各種“營養食譜”,中國人的餐桌,早已超越了“填飽肚子”的樸素願望。

袁老說:“要做一粒好種子。”如今,這粒種子不僅是田地裏的稻種,更是每個人心中“科學飲食”的意識種子。當我們從糧荒走向科學餐桌,看到了一部正在緩緩打開的營養覺醒史。