大多數人不知道的中國精怪真相:狐仙竟是古人智慧的化身?

精怪似乎總是出沒在中國古人身邊。這些人類以外的生靈從何而來?他們到底是什麼?人類如何看待他們?他們又如何看待人類社會?

作爲靈性的存在,精怪在與人類的接觸中展現出千奇百怪的性格,精怪世界也有一套和人類相似卻又並不完全相同的運作邏輯。但歸根結底,這些由中國古人所敘述的神奇故事,本質上仍是其對現實世界狀況與問題的想象性延展,體現了其對人類自身與具象外物之間關係的思考和認識。

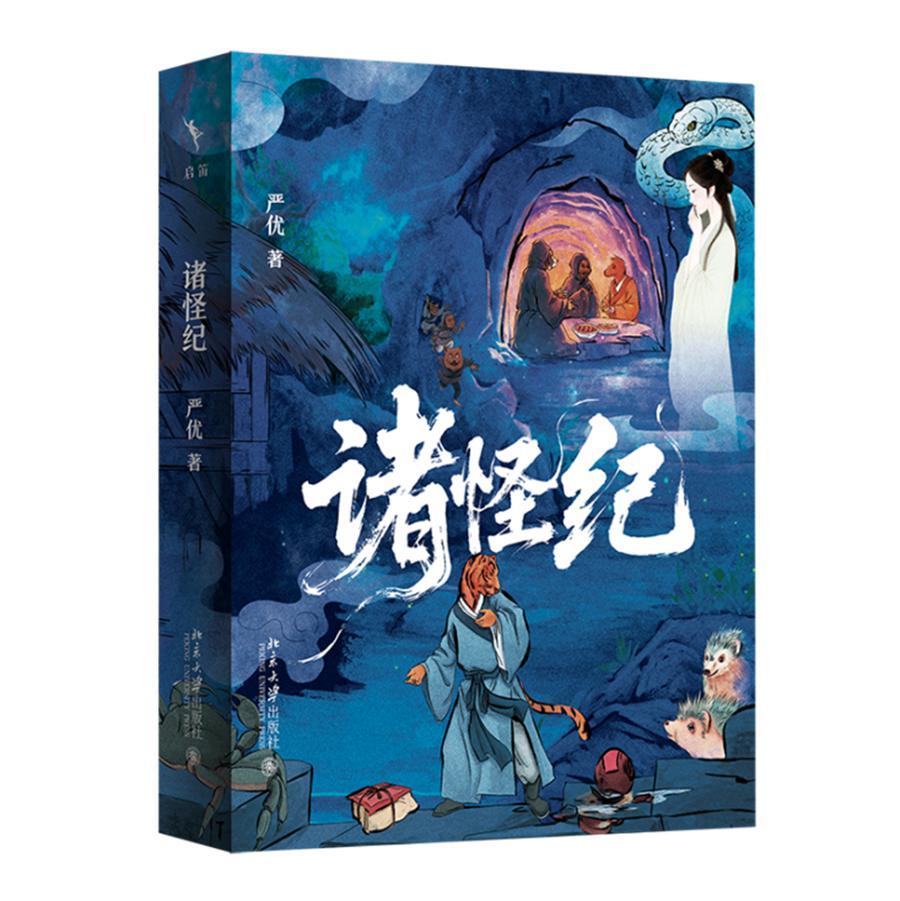

《諸怪紀》,嚴優 著,北京大學出版社出版

本書作爲嚴優“中國神幻敘事研究三部曲”的收官作,對中國古代筆記、小說等書籍裏的精怪故事進行了類型化的梳理,從精怪助人、精怪報恩、精怪作祟、精怪復仇、精怪與人類的感情、精怪的祕密等十幾個方面進行趣味探討,用鮮活靈動的語言,展現出中國精怪世界的豐富面貌,探尋中國古人潛藏在這個幻想世界背後的現實諷喻、精神寄託與思想根源。

>>內文選讀:

精怪具備一定“靈性”

精怪,尤其是中晚期精怪,在精變後會具備一定靈性,有時甚至接近神性。能夠在不同的軀殼之間切換(化身),這本來就是人類不具備的本事了。而中晚期那些通過修煉成精的精怪,甚至擁有更多超越人類的能力——化物、招財、延壽、辟邪、除妖、行雲布雨,等等。狐精就是這方面的典範,上述本領它們都具備。所以當它們祟人時人們稱其爲狐妖、狐魅,而當它們展示奇蹟或與人爲善時,人們就會尊其爲狐仙,視作神明——“北人祀狐”,此之謂也。

精怪會與人類產生交集

精怪故事裏,精怪們有意或無意進入人類的世界,與人類產生了交集,這樣纔會被人類捕捉到它們的信息。

大多數精怪故事中精怪與人類都是有接觸的。這些接觸或淺或深,對人類生活產生了正面或負面的影響。接觸淺的,如精怪出來調皮小搗亂。接觸深的,如精怪與凡人發生交接——祟人型交接導致病/亡惡果,戀愛型交接則導致美好或傷感結局。

也有少數故事中,精怪並不與人類發生直接接觸,人類只是作爲旁觀者,目睹了精怪顯形、顯能的過程和結果,見證了精怪界的奇蹟,如本書魚精化藍衣婦人在水上與雷電龍火激鬥故事。這類故事仍舊沿襲了“他世界”敘事,心理基礎是獵奇、搜異、隔岸觀火。這類故事中,人類生活有時並不會受到精怪活動影響,有時卻又難免喫到“掛落兒”。

精怪信仰的思想根源

精怪信仰的思想根源,首先是萬物有靈,其次是萬物可變(自變/自我演化),再次是萬物互通或萬物互化(他變/跨物種變化)。

萬物有靈是活物論,萬物可變是發展觀,萬物互通是交換律/互滲律。萬物有靈、萬物可變、萬物互通的觀念是一以貫之、同脈同氣、相輔相成的,它們是神話思維,也是童話思維,都產生於人類的童年期。在人類童年期構建起的這個幻想世界裏,一切都是活的,不僅樹木花草、貓狗牛羊,便是鍋碗箕帚,也都有自己的生命,都能與人類互動。隨着人類思想與能力的成熟,神話思維經歷篩淘,作爲深層基因在人類文化中沉澱並殘存下來。

後起的精怪故事雖然神性漸弱,人性漸增,但原始觀念的種子和核心還在,於是,精怪故事裏處處是靈性的流動與互滲,持續爲後世提供豐饒的思想土壤和審美價值。

萬物有靈思想導向了原始動植物崇拜,疊加上祖先崇拜,又進一步導向了遠古圖騰崇拜。中國美學中“情不情”的理論,可視爲古老萬物有靈觀的餘緒和變調。人的情感投射到外物上,山水萬物便盡皆生動有情。萬物相通,人與自然無礙溝通的底層邏輯,就在於共享的“靈”。

至於自變和他變,更是中國人的哲學思想基底。《易經·乾》曰:“乾道變化,各正性命。”賈誼《鳥賦》說:“萬物變化兮,固無休息。”變化是宇宙的本態和恆態。萬物互化,自由變形,“靈”穿梭於不同的皮囊,是中國神幻敘事中神仙精怪的看家本領。