中美元首剛談完,董軍防長即刻出馬,不給美方留一點鑽空子的機會

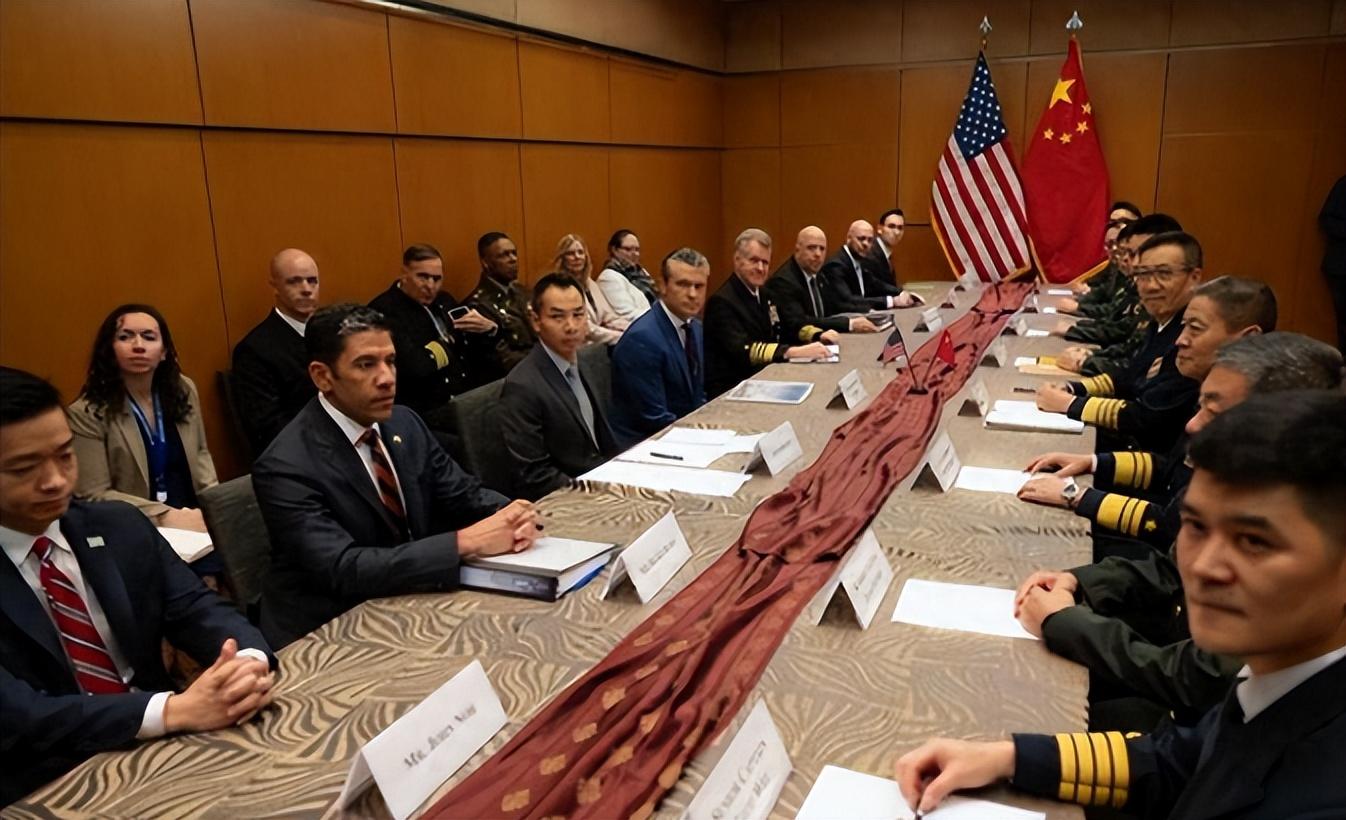

馬來西亞吉隆坡,中美防長面對面坐在會談桌前,兩國國旗並列身後——這看似常規的外交場面,背後卻是一場精心設計的外交棋局。

中美元首在釜山握手言笑的餘溫還未散去,兩國防長就已在吉隆坡展開新一輪戰略對接。

防長會晤

10月31日,董軍與美防長赫格塞思在東盟防長擴大會期間舉行面對面會談,這是赫格塞思上任後首次與中方防長正式會晤,也是繼9月9日雙方視頻通話後的首次線下接觸。

就在防長會晤的前一天,世界的目光聚焦在韓國釜山,中美兩國元首在那裏舉行了長達1小時40分鐘的會談,這次會晤被視爲穩定雙邊關係的關鍵一步。

特朗普會後甚至用“滿分10分打12分”來評價此次會晤,可見雙方對話氣氛之融洽。

這次會談結束之後,兩國防長會談在次日就馬不停蹄的開始了,中間沒有給美國留下閃轉騰挪的時間。

防長開門見山地指出,兩國防務部門要以實際行動落實好元首共識,還強調了要構建“平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係”的重要性。

這番話既算是對未來兩軍關係的展望,也算是對美方的明確要求。

赫格塞思則會後則在社交平臺上發文,以“良好且富有建設性”形容與董軍的首會。

赫格塞思表示,美國將繼續堅定捍衛自身在地區中的利益,並對中國在南海、臺灣周邊地區的活動表示關切。

中美防務問題

美國會捍衛自身利益不必多說,中國也不會去爭奪美國原有的利益,而對華行動表示關切說了也跟沒說沒什麼區別,畢竟他沒說關切之後要幹什麼,美國是要插手呢,還是僅僅只是關切一下?

因此,赫格塞思實際上說了一句空話,這似乎也說明,他來之前好像沒什麼準備,但凡有點準備也不至於只說一句空話。

亦或者,美國已經無力插手南海和臺海的任何事務了,因此只能說空話,因爲他們已經說不出“實話”來了。

值得注意的是,此次中美防長會晤是應美方要求舉行,赫格塞思幾乎可說是“專程前來會晤”,他幾乎不可能什麼都沒準備。

在吉隆坡會談中,臺灣問題再次成爲焦點,防長指出,美方在臺灣問題上必須謹言慎行,旗幟鮮明地反對“臺獨”,而且“臺海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢”。

針對美臺近期不斷升級的勾連行爲,董軍還表示,任何“以武助獨”、“以臺製華”的圖謀都將被堅決挫敗,“中國對任何侵權挑釁行爲,都有足夠的實力和手段從容應對”。

這些表態與其說是外交辭令,不如說是一份最後通牒,中國已做好萬全準備,隨時能夠捍衛國家主權和領土完整。

相比美防長的空話,董防長的“實話”實在是擲地有聲,畢竟,他的身後是解放軍實實在在的軍事實力。

近期,解放軍在臺海周邊的行動已呈常態化、實戰化特點,空軍多架轟-6K轟炸機頻繁出現在臺島東部空域,進行聯合打擊模擬演練。

這些演練不僅模擬對“敵方要害目標”實施精確打擊,還重點演練了“遠程協同與電子壓制”。

與此同時,陸軍第72集團軍在東海沿岸展開大規模兩棲登陸演練,令人矚目的是,演練中罕見亮相的“機器狗”正在進行前沿偵察與目標鎖定。

如果有朝一日真的要打一場大規模登陸作戰,那麼,衝鋒陷陣的將會是這羣“機械狗”。

除了傳統軍事手段,中方還有一種“無聲威懾”也在同步進行,衛星發佈了一組臺城市影像,畫面細緻到連臺北市區街道車輛都清晰可見。

這不僅是科技實力的展示,更是一種信息戰層面的信號,臺海任何軍事動向都在大陸的實時監測之下,而臺當局只能幹看着,什麼都阻止不了。

中美之間的博弈不僅體現在軍事領域,經貿領域的過招同樣影響全局。

回顧特朗普第二任期伊始,他就採取了強硬的對華經貿政策,2月1日,美國對來自中國的商品加徵10%關稅;3月4日,以芬太尼爲由,對華再額外加徵10%關稅。

面對美方的咄咄逼人,中方採取了一系列精準反制措施,中國對美國的農產品、能源、農業機械等商品加徵關稅,涉及去年自美進口約400億美元的商品。

這些反制措施精準打擊了美國農業、軍工產業,增加了與美國的談判空間和籌碼。

中國在稀土領域具有絕對優勢,而美國芯片、軍工等高科技產業高度依賴從中國進口稀土,這一軟肋使美方在經貿博弈中不敢肆意妄爲。

中國與東盟關係

董軍此次吉隆坡之行,不僅是與美方會談,還出席了東盟防長擴大會,與東盟各國展開了關於防務問題的磋商。

中國一直很重視與東盟的和諧關係,尤其是菲律賓成爲輪值主席國後,中國更關注東盟的防務問題了。

菲律賓此前曾經在南海地區派遣公務船衝撞過中國海警船,兩國關係一度十分緊張。

在外交層面,中國始終堅持“睦鄰、安鄰、富鄰”的政策,與東盟國家共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好的共同家園。

這種合作共贏的理念,與美國以遏制爲主導的戰略形成鮮明對比。

中美關係的複雜性決定了雙方既有競爭也有合作。董軍防長在元首會晤後即刻與美方接觸,表明中國既重視對話,也堅守原則底線。

中美關係這艘大船能否平穩前行,不僅取決於最高領導人的掌舵,也需要各部門在具體操作層面持續努力。

中國已通過實際行動表明,既有充分實力捍衛自身利益,也有真誠意願開展平等合作。

參考信源:

中美防長舉行會談

環球時報2025-10-31