印專家拋出“十日亡國論”,中印戰爭規模究竟多大?

一名印度軍事專家的大膽預測,在新德里引發軒然大波——若中印開戰,印度可能撐不過十天。

這一被稱爲“十日亡國論”的推演,背後折射的不僅是軍事差距,更是兩個亞洲巨人跨越半個多世紀的複雜博弈。

印專家的判斷

今年7月,印軍事專家普拉文·索尼在印度防務會上表示,若中印爆發全面衝突,印度可能在十天內面臨戰略性潰敗。

媒體將其通報出去之後,社會各界一片譁然,部分人斥其爲“危言聳聽”,也有人說,兩國軍事實力差距確實存在。

索尼在推演中詳細分析了現代戰爭的關鍵要素,制電磁權、空中優勢、後勤體系與“殺傷鏈”整合。

根據其時間線,開戰首日,中國通過電磁壓制可使印軍前沿指揮系統癱瘓,三日內,印軍防線將因制空權喪失而瓦解,十日內,關鍵後勤補給線被切斷,印軍可能失去其所控制的拉達克部分和藏南部分等戰略要地。

這與63年前的印度心態完全不同,那年的印度國內普遍認爲印度可以輕鬆擊敗中國。

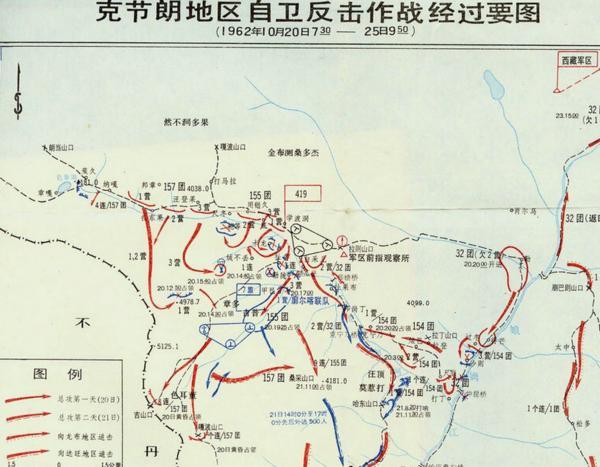

1962年,印度政府推行“前進政策”,在中印邊境設立43個軍事據點,企圖以武力改變邊界現狀。

然而,當年10月20日戰爭爆發後,被譽爲“紅鷹軍團”的印軍第七旅僅在24小時內就被全殲。

印度當時誤信美蘇支持、低估中國反擊決心,且盲目自信於自身軍事實力,認定只要自己展現出“收復失地”的決心,中國就會自己撤退。

而中國在裝備相對落後的情況下,憑藉靈活的戰術指揮與戰鬥意志,一路推進至距新德里僅300公里處。

那場短短一個月的戰爭,中方以722人陣亡的代價,造成印軍4885人陣亡、3968人被俘。

當年印軍信心滿滿,尚且潰敗,如今印度人自己都已經意識到了問題,那後來的結果還用說嗎?

如今的差距

如果說1962年的差距主要體現在戰術層面,那麼今天的差距則已擴展到整個軍事科技體系。

如果今天兩國再戰,那麼這可能會是一場空軍爲主的對決,畢竟中印邊境山巒起伏,海拔還很高,不太適合陸軍的大規模行動。

中國在高原地區部署的殲-20S隱身戰機與攻擊-11無人機組合,形成了對印度的絕對制空優勢。

這種“有人機+無人機”協同作戰體系,意味着殲-20S可作爲空中指揮核心,控制多架攻擊-11前出執行偵察和打擊任務。

而攻擊-11憑藉隱身設計,雷達反射面積小於0.05平方米,能輕易穿透印度防空網,相比之下,印度主力戰機蘇-30MKI和“陣風”屬於三代半戰機,與五代機存在代際差距。

即便印度引進的S-400防空系統,對隱身目標的探測能力也相當有限。

今年3月的一次邊境事件已顯露端倪,當時一架印度軍方無人機誤入中國實控區,解放軍電子戰系統在幾分鐘內就接管了控制權並將其安全送回,印方操控人員直到無人機被“歸還”才意識到失控。

如果是在戰時,印軍的無人機飛過去就直接成中國的了,解放軍甚至可以當即用這款無人機進行反擊。

這種“降維打擊”般的科技差距,讓印度試圖通過外購裝備彌補短板的策略顯得蒼白無力。

現代戰爭不僅是武器的對抗,更是後勤體系的較量,在這點上,印度面臨更爲嚴峻的挑戰。

中國通過青藏鐵路和多個高原機場的建設,基本解決了後勤保障難題。日喀則機場距離中印邊境僅140公里,成爲戰機起降的前沿支點。

而印度一側雖然地理條件較好,但其後勤體系薄弱,裝備依賴進口的弊端在持久戰中會暴露無遺。

尤其致命的是,印度連接本土與東北各邦的西里古裏走廊最窄處僅20公里,被稱爲“印度的脖子”。

一旦這條戰略通道被切斷,印度東北部各邦將與本土隔離,形成戰略孤島,索尼推演中“十日內崩潰”的關鍵,正是基於對這一脆弱點的精準打擊。

轉移國內矛盾

印度政府試圖通過軍事敘事轉移國內矛盾,失業率已攀升至8%,疫情後經濟復甦乏力,這種內部壓力與1962年時有相似之處,當時印度也是爲轉移國內矛盾而採取冒險政策。

然而,與1962年不同的是,當今印度更加清楚地認識到與中國開戰的代價,印度前國家安全顧問希夫尚卡爾·梅農等人呼籲,應通過合作而非對抗解決分歧,避免成爲大國博弈的犧牲品。

若中印爆發衝突,其規模將受到多重製約,兩國擁有約4000公里未正式劃定的邊界線,且大部分位於喜馬拉雅山脈高海拔地區,這種地形對大規模機械化部隊構成嚴峻挑戰。

更重要的是,雙方都是擁有核武器的國家,這一現實使得任何衝突都必須控制在常規範圍內,否則後果不堪設想,因此,即便發生衝突,更可能的是有限規模的邊境摩擦,而非全面戰爭。

現代戰爭的高度信息化也改變了衝突形態,中國建立的“殺傷鏈”作戰體系,集偵察、指揮、打擊、評估於一體,可能在不發動大規模地面進攻的情況下,通過精準打擊關鍵節點達成戰略目標。

這個預測的價值不在於預測本身的準確性,而在於其揭示的嚴峻現實,中印軍事實力差距已從1962年的戰術層面,擴展到今天的體系層面。

回望歷史,1962年印度最大的失誤不是軍事失敗,而是戰略誤判。今天,印度再次站在類似的十字路口:是繼續沉迷於軍事冒險轉移國內矛盾,還是正視差距、尋求務實解決方案?

中國在1962年獲勝後主動撤軍的決策表明,中國始終傾向於通過和平談判解決邊界問題。這一立場至今未變。

雪山之巔,兩國的命運依然緊密交織。科技可以改變戰爭形態,但智慧才能決定和平的未來。印度專家的“十日亡國論”,最終應被視爲一個警示——提醒雙方珍惜來之不易的和平,避免因誤判而滑向衝突的深淵。

參考信源:

在10000英尺海拔挑動對華戰爭,印度真準備好了嗎?

環球網-2017-07/16