美國人:中國在空間站造出稀有金屬,才解決了六代機航發大難題?

當美國軍事觀察家拋出這一觀點時,中國航空航天界只是微微一笑。太空與戰機的距離,從未如此接近。

今年初,一條來自美國軍事分析圈的消息不脛而走:中國通過天宮空間站成功製造出工業級鈮合金,一舉解決了第六代戰機發動機的核心瓶頸。

這一論斷迅速在國際軍工界掀起波瀾,引發了對中國航空航天技術進步的熱烈討論。

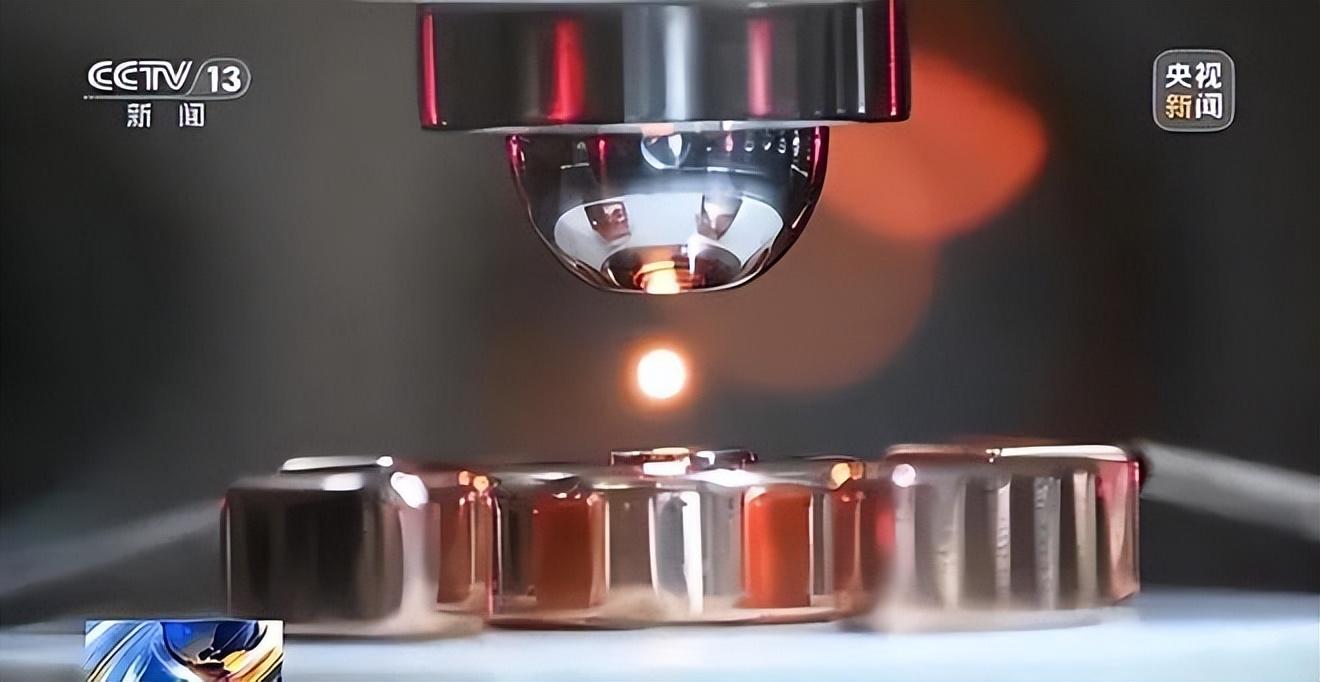

距地球400公里外的中國空間站上,一臺被稱爲“太空煉丹爐”的設備——無容器材料實驗櫃,正悄然進行着顛覆傳統的材料實驗。

神奇的合金

今年8月,其成功突破3100℃的高溫,創造了世界紀錄,它利用靜電場的力將金屬顆粒托住,懸浮在半空,再以雙波長大功率激光作爲“三昧真火”將其熔化。

由於太空中的微重力環境,僅僅靜電的力量便可以將顆粒托起來,在地球上,這種做法就完全行不通。

正是在這樣的環境下,“鈮合金”被製造出來了,全程就像科幻小說一樣神奇。

去年12月,成飛和沈飛的兩款新型驗證機相繼首飛,其獨特的氣動佈局和強勁動力特徵,立刻被外界識別爲第六代戰機的技術驗證機。

兩件事相距四個月,結果引起了美國人的猜想,六代機身上是不是就用上了這種神奇金屬,怪不得美國研究不出來六代機呢,原來是要去太空先煉出來鈮合金嗎?

稀有金屬與六代機

我們且先來看看鈮合金這種東西在六代機身上的運用。

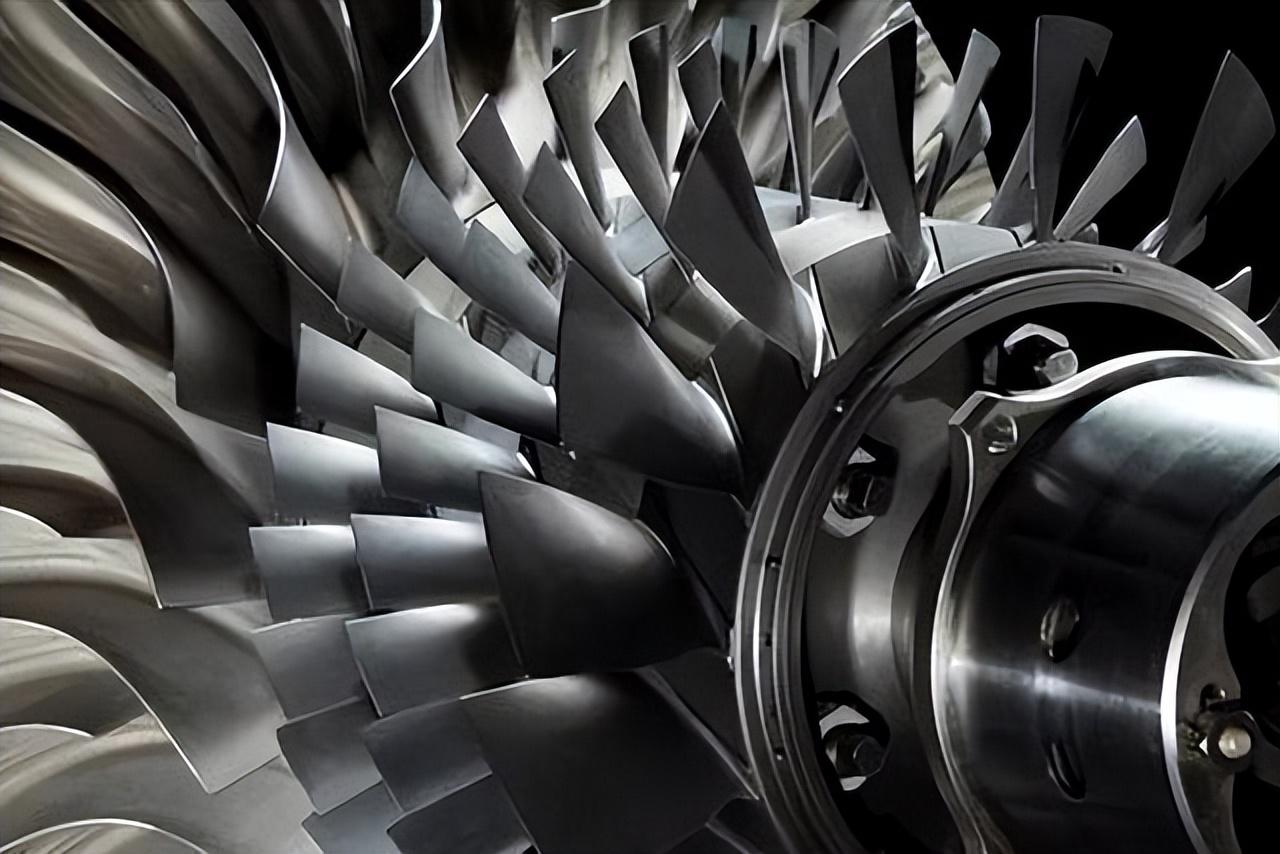

六代機這種新型戰機對動力系統的要求遠超現役的五代機,它們需要實現超音速巡航、高機動性和長續航能力,這對發動機的渦輪前溫度提出了極爲苛刻的要求。

但問題是,傳統發動機葉片材料已接近性能極限,再想突破也做不到了,目前主流的鎳基單晶高溫合金耐溫極限約1100攝氏度,而碳化硅複合材料雖然能承受1600攝氏度,但脆性過高,只能在有限區域使用。

航空發動機的渦輪葉片在工作時需要承受驚人的環境:每分鐘數萬轉的轉速,超過1500攝氏度的燃氣溫度,以及巨大的離心力。沒有新材料突破,六代機的“心臟”問題就無法解決。

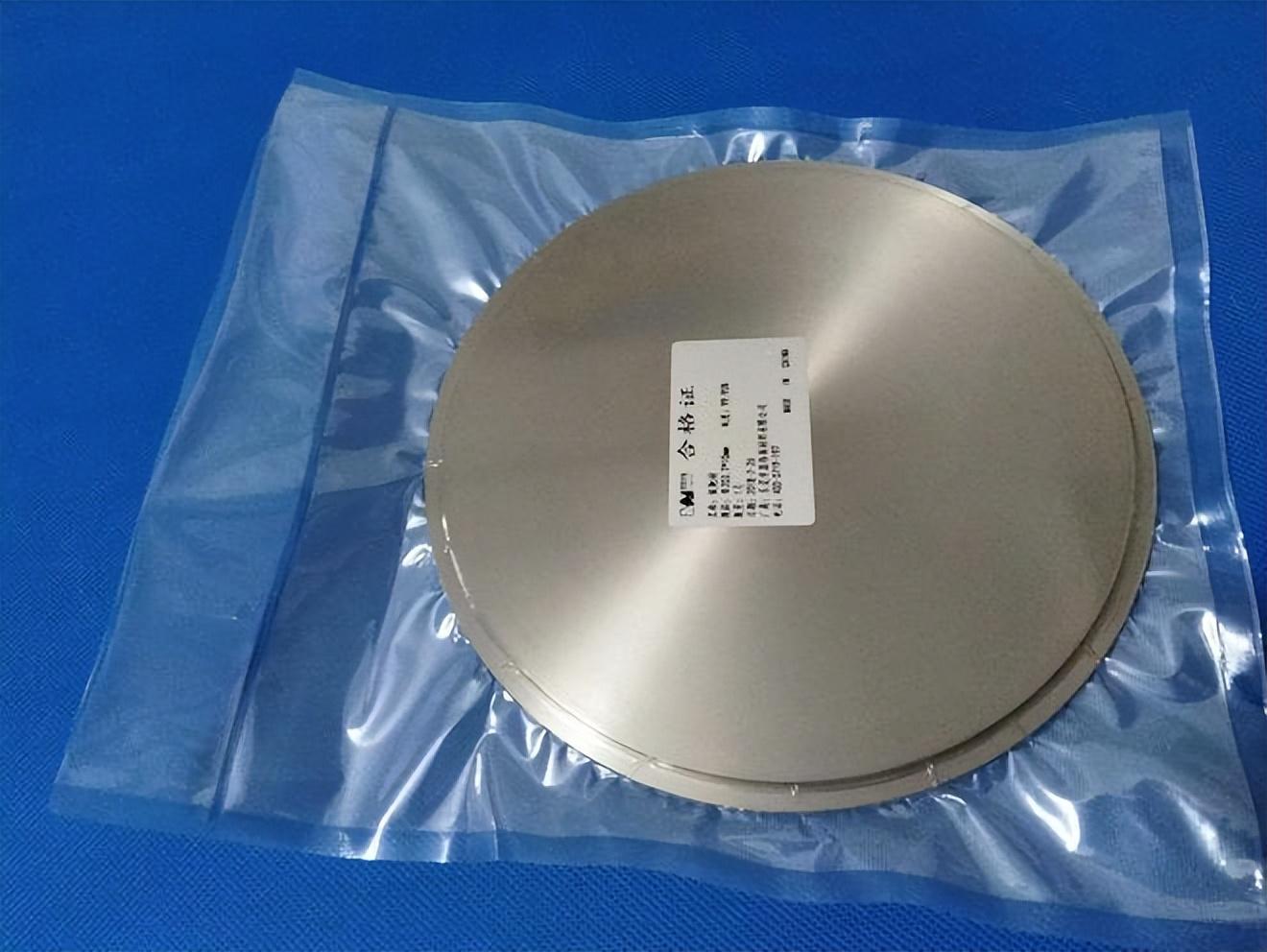

中科院院士魏炳波領導的科研團隊,通過利用空間站的獨特環境,成功攻克了鈮合金的製造難題。

在地面環境中,製造高質量的鈮硅晶體需要在1600攝氏度下持續加熱約100小時,而且得到的樣品在室溫下極其脆弱,一掰就碎,根本上不了戰鬥機。

要是有種環境能夠實現超高溫加熱,最好能超過三千攝氏度就好了,但放眼全世界也沒有能做到這種程度的地方。

那麼,既然世界上找不到這種地方,那就只好尋求世界之外的力量了,那當然就是太空,那裏的微重力環境可以實現全方位加熱,使溫度空前增加。

在空間站中,研究人員將鈮硅晶體的生產速度提高到了每秒9釐米,比傳統方法快了數千倍。

採用鈮合金製造的發動機葉片能夠承受超過1700攝氏度的高溫,比現有材料輕,且在高溫下的抗壓強度是傳統鎳基或鈦合金的三倍。

具體到發動機性能上,這一突破意味着推重比可以輕鬆突破11,推力增加15%,油耗降低8%。對於六代機預計將採用的變循環發動機而言,鈮合金葉片能夠承受變工況下的疲勞,即使在2萬轉的轉速下也能保持穩定。

這樣一來,預計這種發動機在2030年前後就能服役了,屆時,六代機的實力還能更上一層樓。

現在技術難關已經被攻克,接下來就是量產問題,這種材料即便在太空中,製造難度也很大,而且難以實現量產,畢竟上太空的難度可不小,一趟下來不僅成本高,而且成品還少。

不過,有了總比沒有強,相信這些難關遲早還是要被攻克的。

相比之下,美國的六代機項目NGAD卻面臨着不同的處境,該項目因預算超支而被國會叫停重啓,普惠公司的XA100發動機也因材料問題延期兩年。

在科研方面延期兩年具體會造成什麼後果,美國人心裏很清楚,而且現在中國已經要追上來了,停下兩年之後,要追趕的話可就不止兩年了。

美國的變循環發動機試驗遭遇挫折,而中國卻在超燃衝壓發動機技術上實現了工程化。有分析指出,中國在全向隱身技術方面已被美空軍部長肯德爾承認“領先一代”。

成本差異同樣顯著,F-22隱身戰鬥機的平均單價已高達1.9億美元,而NGAD的成本比之只高不低。在預算壓力下,美國六代機項目的前途受到了直接影響。

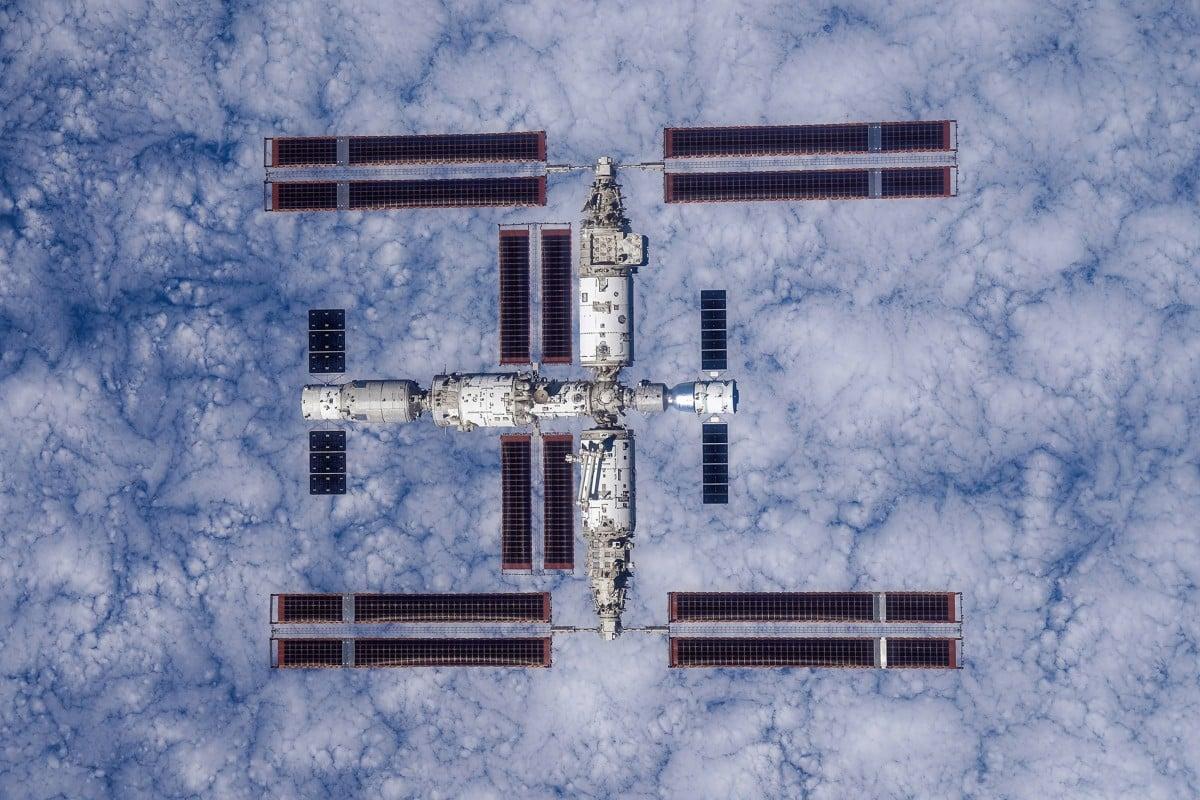

中國在太空材料製造領域的突破,其意義遠不止於解決單一技術難題。它代表了一種新的創新模式:利用太空獨特環境進行基礎科學研究,再將成果轉化爲地面應用。

一個頗具歷史意味的對比是,當年美國推出“沃爾夫條款”禁止中美航天合作,將中國排除在國際空間站之外,當時逼得中國不得不獨自展開太空探索。

如今,中國憑藉自主建造的空間站,在太空材料科學領域取得了引領性突破,這倒還要“謝謝”當年美國封鎖之恩呢。

另闢蹊徑

中國自身的鈮儲量僅佔全球總量不到1%,卻是全球第一大鈮消費國,通過太空實驗帶來的生產工藝革新,中國提高了資源利用效率,降低了材料浪費。

在科技創新領域,獨闢蹊徑往往比循規蹈矩更具突破性。

太空材料學的突破,不僅爲中國的六代機提供了“心臟”,更重要的是,它展現了一種全新的科研範式。當一些人還在爭論地球上的資源分配時,中國人已經把目光投向了太空中的無限可能。

正如一位未參與相關研究的北京材料科學家所言:“這證明了一個國家擁有自己的空間站是多麼重要”。從天宮空間站到第六代戰機,中國正在走出一條獨具特色的科技創新之路,而這條路,纔剛剛開始。

參考信源:

中國科學家通過“天宮”空間站首次製造出工業級鈮合金,可能將徹底改變航空航天技術

觀察者網2025-01-07