“數字治理與創新城市”2025全球城市論壇在上海舉行

近日,作爲2025年世界城市日城市可持續發展全球大會主題會議之一,“數字治理與創新城市”2025全球城市論壇在上海舉行。論壇主會場設於上海世界會客廳,分會場落地上海交通大學徐匯校區,吸引了來自中國、德國、加拿大、韓國及香港等國家和地區的400餘位學界、政界、商界嘉賓參與。

本次論壇由上海市住房和城鄉建設管理委員會、上海市人民政府發展研究中心、上海交通大學等五家單位共同主辦,上海交通大學中國城市治理研究院、國際與公共事務學院承辦。上海市人民政府黨組成員舒慶、聯合國人居署創新與城市組項目負責人伊莎貝爾・韋策爾、世界銀行中國業務協調負責人黃琪芸、上海隧道工程股份有限公司黨委書記葛以衡、上海交通大學黨委書記楊振斌等嘉賓出席開幕式並致辭。

舒慶代表上海市人民政府對聯合國人居署、世界銀行代表,以及各國嘉賓、專家學者和企業家們的蒞臨表示歡迎和感謝。他指出,作爲中國改革開放的前沿窗口,上海始終積極踐行習近平總書記“人民城市”重要理念,積極探索以數字治理驅動城市邁向更可持續、更具韌性、更加包容的未來。目前,上海已實現防汛防颱、安全生產等200多個智能應用場景閉環處置,城市風險預警響應速度持續提升,通過“一網通辦”接入各類服務事項超過3500項,辦事材料大幅精簡,“數據多跑路,羣衆少跑腿”已從願景變成現實。面向未來,上海願深化與聯合國人居署、世界銀行等國際機構的合作,着力構建全域感知、全數融通、全城智控的城市數字治理體系,推動數字治理成爲城市高效運行的智慧大腦。

伊莎貝爾·韋策爾表示,聯合國人居署積極推動以人爲中心的智慧城市議程,併發揮着主導作用。通過與各國政府和城市領導緊密合作,將數字治理納入優先保障人權、可持續發展與公衆參與的城市戰略。數字化應服務全體市民,尤其要關注弱勢羣體。目前全球仍有約26億人未能接入互聯網,數字鴻溝問題突出,凸顯數字治理必須從源頭確保包容、公平與可及。人居署已在多個國家推進智慧治理實踐,通過開源模式支持城市因地制宜創新,並將繼續攜手全球合作伙伴,共建更加開放、公正、以人爲本的智慧城市未來,使數字化真正惠及每一個人。

黃琪芸強調,數據技術和人工智能正深刻改變城市基礎設施建設與公共服務交付方式。數字化轉型的根本目的,是讓市民享有更清潔的環境、更便捷可靠的服務。成功的數字治理需要三點關鍵原則:一是以信任與服務效能爲核心,確保數據安全、參與包容,讓市民真正感受到實惠;二是依託城市、政府、企業與學術界共同組成的創新生態,加速成果從試點走向規模化;三是夯實數字基礎設施、人才能力和可互操作的數據體系,使技術真正支撐城市的系統性提升。世界銀行願持續發揮全球經驗網絡優勢,與上海及各國城市深化合作,共同推動以創新爲動力、以結果爲重點的以人爲本的城市數字化轉型。

葛以衡表示,數字智能已成爲推動城市高質量發展的核心力量,使城市運行更高效安全、生活更便捷宜居。本次論壇聚焦“數字治理與創新城市”,爲政、產、學界搭建了思想交流與成果共享的重要平臺,共同探索科技如何破解超大城市在韌性、安全、交通等領域的治理難題,讓技術紅利惠及每一位市民。隧道股份長期深耕城市建設與運營,以數字盾構、智慧運營、城市更新、“雙碳”、新材料、環境等創新成果助力智慧城市發展,爲提升城市功能與治理效能提供了堅實支撐。未來,將持續聚焦智能化、數字化、綠色化,發揮科創平臺與豐富場景優勢,加速科技成果轉化,與全球夥伴攜手,爲城市治理現代化貢獻中國智慧與上海力量。

楊振斌指出,中央城市工作會議提出的建設現代化人民城市目標的六個內涵中,排在首位的就是創新,而本次論壇“數字治理與創新城市”的主題深刻回應了這一點。他強調,大學作爲城市休慼與共的發展共同體,也是城市創新最重要的引擎與人才庫,圍繞大學及其周邊形成的良好創新生態,能夠激發人才活力,促進知識流動,加速成果轉化。上海交大與閔行區共同打造的大零號灣科技創新策源功能區以及科創街區,正是城市與高校協同,知識技術與資源資本雙向賦能的成功實踐。最後,他期待本次論壇能夠匯聚更多智慧火花,形成更多可複製、可推廣的創新經驗。

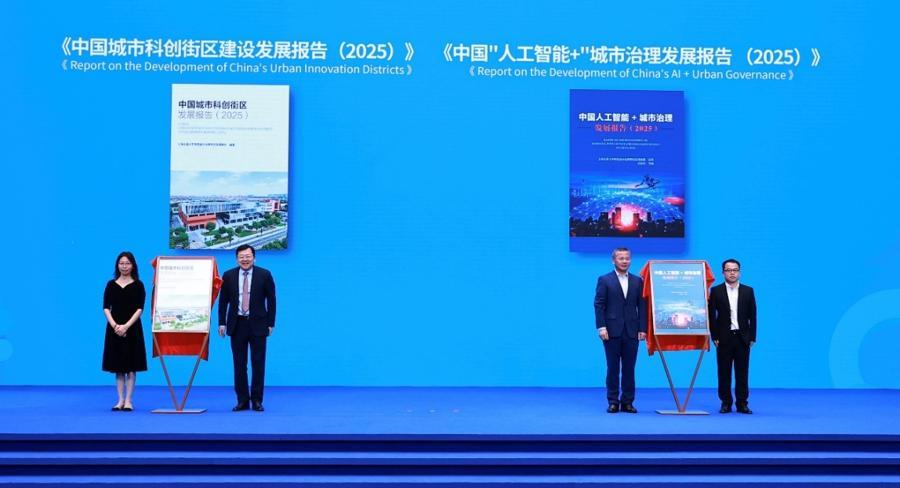

論壇期間發佈多項重要成果,包括《世界城市日活動成果精粹・2024》《中國城市科創街區發展報告(2025)》《中國“人工智能+”城市治理髮展報告(2025)》,以及“智城雲”系列智慧運維產品、“通達智通”道路交通管理優化系統暨交通垂類大模型。同時舉行了案例頒獎典禮,評選出13個“中國科創街區建設”典型案例和52個“‘人工智能+’城市治理”優秀及特色案例,集中展現了相關領域的創新實踐。

《中國城市科創街區發展報告(2025)》梳理了中國各地科創街區建設典型案例,分別呈現了高校驅動型、城市更新型、園區升級型和產業生態型四種類型的科創街區,勾勒出中國城市科創街區發展建設的整體圖景。《中國“人工智能+”城市治理髮展報告(2025)》聚焦智慧政務服務、智慧基層治理、智慧民生保障與智慧出行安全四大核心板塊,深入剖析了人工智能如何重塑城市運行模式與改進治理效能,爲未來智慧城市的規劃與建設提供了前瞻性的理論指導和切實可行的路徑借鑑。以上兩項成果均由上海唐君遠教育基金會資助。

主旨演講環節,上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授、中國發展研究院執行院長陸銘發表了題爲《向心城市:後工業化時代的城市空間結構》的主旨演講。他指出,當城市服務業就業佔比超過84%左右時,人口與經濟活動會重新向中心城區集聚,生活性服務業的快速增長是推動這一趨勢的關鍵因素。通過對全球城市的比較分析,陸銘教授及其團隊構建了“向心性指數”,發現服務業發達的高密度大城市進入後工業化階段後,向心化結構有助於緩解交通擁堵、促進消費活力,改善空氣質量。以上海爲例,其服務業就業佔比已接近78%,即將步入向心性增強階段。中國大城市應尊重人口向中心集聚的客觀規律,優化中心城區住房供給與保障性租賃住房佈局,避免因郊區化佈局加劇通勤壓力,從而提升城市宜居性與可持續性。

多倫多大學榮休校長、戈德林講席教授、蒙克全球事務與公共政策學院教授、城市學院特聘傑出學者梅里克·格特勒做了題爲《培育本地創新生態系統》的主旨演講。他認爲,大學在促進地方經濟轉型方面扮演着重要角色。多倫多大學通過Vector人工智能研究所等項目,促進人工智能產業的發展,吸引大量私人投資,推動地方經濟增長,使多倫多成爲北美第三大科技中心。政府應加強對基礎設施和人才的投資,優化城市環境,提升城市的創新能力,推動大學成爲更多城市重塑經濟結構、提升競爭力的重要力量。

中國科學院院士、世界科學院院士、英國社會科學院院士、香港科學院院士、香港大學城市規劃及設計系教授葉嘉安在題爲《三維智慧城市》的報告中指出,智慧城市正從二維時代向三維時代邁進。三維GIS(地理信息系統)與BIM(建築信息模型)、CIM(城市信息模型)的融合,將實現從建築到城區的全尺度數字化管理,推動城市規劃、設計、運維的精細化。葉嘉安院士強調,三維實景技術已在多個領域發揮作用,如城市設計中的景觀與噪音模擬、低空經濟中的無人機路徑規劃、數字孿生城市的實時運維等。然而,三維智慧城市仍面臨一系列挑戰,他呼籲建立國家層面的實景三維標準,探索政府與社會協同的數據更新機制。

塔吉克斯坦經濟發展與貿易部投資政策與區域發展司司長馬努切赫拉·馬喬諾娃表示,數字治理是塔吉克斯坦城市發展的核心,標誌着公共服務文化的轉型。通過智能基礎設施、數字公共服務和綠色轉型,塔吉克斯坦致力於打造綠色、智能的城市。目前,塔吉克斯坦已將可持續發展戰略作爲國家戰略的重要工具,推動各地區和城市制定可持續發展計劃,確保全面跟蹤目標進展。未來,塔吉克斯坦將致力於減少貧困、提高公民收入、實現城市服務全面數字化,持續推動綠色基礎設施建設。塔吉克斯坦誠邀國際合作夥伴共同推動數字創新,爲未來城市發展和可持續性貢獻力量。

隧道股份上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司黨委書記、董事長蔣應紅女士在《精緻城市,精治城市》的報告中指出,上海通過數字底座建設智慧城市框架,聚焦韌性、安全、綠色和人文關懷,致力於實現對城市運行的全面感知與科學決策,數字化和精細化治理儼然已經成爲上海城市建設的重要方向。上海藉助大數據與AI技術,積極推動城市更新、交通出行、人因工程和生態綠地的精細化管理,已逐步形成了以人爲本、數字賦能的治理體系。未來,隧道股份將繼續依託數字技術,深化頂層設計,完善城市治理結構,推動城市生態、文化與經濟融合發展,助力上海建設成爲宜居、韌性、低碳的現代化國際大都市。

韓國首爾大學公共管理學院教授任道彬以《城市競爭力:從智慧城市到明智城市》爲題作分享。他強調,城市競爭力的核心正從技術驅動轉向治理驅動。當前城市往往追求“智慧城市”的技術效率,但真正的進步是邁向“明智城市”,即以人爲中心、注重公平與信任的治理模式。明智城市應遵循儒家“仁、信、和”三大原則:“仁”體現爲數字包容,如首爾爲老年人提供AI教育;“信”建立在政府數據公開與公民參與基礎上;“和”則強調在創新與保護、發展與環境之間取得平衡。城市競爭不只是帶寬與數據的競賽,更應該是信任與尊嚴的構建。上海在數字治理與多中心協同方面的實踐,正爲全球城市提供“明智”轉型的重要參照。

上海交通大學講席教授、中國城市治理研究院、國際與公共事務學院院長吳建南從五次全國城市工作會議精神切入,分享了研究院的兩項核心探索。通過分析判別式AI與生成式AI的應用案例,他指出人工智能技術既要“用對地方”,堅持問題導向和需求牽引,實現“場景適配”;也要“降本增效”,明晰資源條件並完善制度建設,確保其可持續性。面對城市發展困境,他分析了科創街區的典型案例,闡釋其作爲破解城市困境的集成式路徑。吳建南強調,未來城市治理應服務於“宜業、宜居、宜樂、宜遊”的人民城市目標,城市與街區的核心競爭力在於通過對特定人羣的精準吸引來形成。政府既要推進具體項目的場景適配與降本增效,更要轉向培育城市創新系統的“雨林生態”,通過優化制度、激活多元主體、促進知識流動,塑造能夠自我演化、持續繁榮的城市生命體。

28日的兩場分論壇,分別聚焦“科創街區生態共建・滬港青年互鑑共贏”和“‘人工智能 +’城市治理創新應用”,政產學研多方代表深入探討實踐路徑,爲城市治理現代化提供了新思路與經驗借鑑。