打開浦東美術館奧賽展的另一種方式

時下,浦東美術館的“締造現代:來自巴黎奧賽博物館的藝術瑰寶”大展正在熱展。展覽匯聚奧賽博物館的百餘件藏品,以法國學院派繪畫開頭,納比派收尾,其中納比派代表畫家博納爾的作品多達6件。

1947年博納爾去世後,巴黎現代藝術博物館爲他舉辦了回顧展,畢加索一如既往地批評道:“色彩過於甜美,情感過於私人化,繪畫不是一場感傷的派對!”然而,畢加索的競爭對手馬蒂斯卻是博納爾的老朋友,兩人早在1905年相識,晚年都住在南法,成了近鄰。他們通信頻繁,隔一段時間都渴望見到對方,看看對方的畫作。博納爾去世一年後,某雜誌質疑他的成就,馬蒂斯立刻簽名回應,稱博納爾是現在、也是後世的偉大藝術家。兩位名聲顯赫的大師對博納爾的兩級評價折射出現代派繪畫的複雜向度。

作爲納比派發起人之一以及核心成員,早年博納爾也上過巴黎美術學院,他沒像卡巴內爾、博德里、卡爾波得過羅馬大獎,沒像梅索尼埃、勞倫斯當上法蘭西學院院士,沒像熱羅姆獲得官方沙龍殊榮,沒像博納以畫政商要人的肖像而名利雙收。他的藝術觀念也顯然不同於庫爾貝、米勒、勒帕熱。看上去,他的風景畫接近畢沙羅、莫奈、開耶博特,筆法近似雷諾阿,靜物、室內場景、浴女的題材也有塞尚、瓦洛東、史蒂文斯、修拉畫過,但他的畫還是一望即知,個性鮮明。

本次“締造現代”展中,塞律西埃被歸到“逃離:高更與梵高”一節,事實上,塞律西埃也是納比派的發起人之一。1888年他見過高更後,與同在朱利安學院習畫的德尼、維亞爾、瓦洛東、博納爾等祕密結社,自詡爲Nabis,即“先知”。這羣“先知”們理論雄辯,實踐也同樣出色。1890年,德尼在蒙馬特和博納爾、維亞爾共用一個工作室時,發表了他那著名的宣言。

博納爾、維亞爾恰巧是日後納比派最知名的畫家。且博納爾比其他成員都更深入地詮釋了德尼的這句話:“記住,一幅畫在成爲戰馬、裸女和某個故事之前,本質上是一個平面,上面覆蓋着按一定順序排列的色彩。”

與塞尚一樣,博納爾早年受父之命學習法律。塞尚逃避學習,博納爾則短暫當過律師,日後展現出商業海報設計才能——22歲時,他的一幅石版畫贏得廣告比賽獎,海報張貼在巴黎街頭,父親才同意他從事藝術。《法國香檳》(1891)中日本主義的構圖和借漂亮女孩宣傳產品的方式,成爲商業海報範例,直接啓發了同年用繪畫讓全世界記住紅磨坊的勞特累克,以及慕夏的Job香菸廣告畫。本次展覽中現代廣告海報設計先驅卡皮耶洛的 《讓娜· 格拉涅爾》(1895)用的也是這種廣告畫思路,可見博納爾的影響。彼時正值歐洲新藝術運動興起,博納爾率先用極精簡手段製造裝飾效果,將之運用於書籍插畫、屏風繪製、紡織圖案的開發,並搭建舞臺佈景、設計傢俱等,實爲妥妥的現代設計師。相比之下,他對繪畫的探索不屬於簡約範疇,在一塊小小的畫布上精心佈局,反覆實驗,終於成就其油畫的卓越品質。

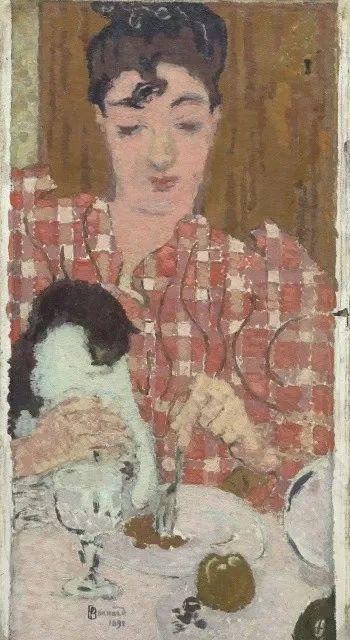

博納爾《女人與貓》

移動視覺·感官覺醒

博納爾觀察城市風景的視角有些特別。他避開巴黎的地標建築,也不畫中產階級聚集的休閒之地,而是爲小市民和商販們穿梭在高樓之下的戲劇性而興奮。回到家裏更是不缺題材——起初納比派出於對高更的崇拜,被象徵主義的神祕所吸引,塞律西埃和德尼又都是天主教徒,但博納爾對聖經題材、神話或超驗世界無感,簡單的日常生活場景足以讓他滿足,而且爲此着迷。

博納爾也曾被諾曼底的風景所迷倒。見過莫奈的《睡蓮》後,他拉着維亞爾去吉維尼拜訪,並住在莫奈家附近的韋爾農內。此時的莫奈近乎失明,博納爾筆下的塞納河也形體模糊,色彩反射強烈,有種狂野的奢華感。但博納爾轉而拋棄了印象派這種透過畫框來看世界的錯覺,在高更所教導的“繪畫是自足的裝飾平面”上進了一步。更重要的是,博納爾的工作方式,無論是外在自然和家宅內景,都不再是寫生了。

早年間,博納爾常坐在巴黎的咖啡館露臺畫速寫。1899年柯達生產出軟膠片後,他開始用相機拍攝各種素材,同時記錄下色彩。速寫與黑白照片自帶多種視角,他認爲只有在工作室裏將這些移動的視覺融合起來才能形成生動的畫作。他同時在多幅畫布作畫,且畫布釘在牆上而非框上,只因他有“畫框尺寸選擇困難症”,一旦畫布拉伸到框上,總不知該定什麼尺寸。省了放畫框的空間,他的畫室或許是現代藝術史上最小的工作室。

比選擇尺寸更難的,是博納爾給自己設的目標:描繪一個人偶然進入房間時所見到的光景。簡單的是,畫家不需把食物、餐盤長時間擺在眼前(塞尚喜畫蘋果因其能久放),也不需他的夫人長久擺着做飯、梳妝的姿勢(德加、修拉的模特非常辛苦),而是在筆記本上快速畫出草圖,或者拍照,再通過記憶來作畫。複雜的是,這樣的作畫過程十分緩慢,往往歷經數年,並且派生出畫家的另一個“完成度決定困難症”,即便是已交出參展的畫作,仍會被他在展覽現場偷偷修改。

這種以記憶作畫的方式相當特殊。面對着一面牆上的多幅畫布,畫家一邊對比腦海中的記憶,一邊畫下眼中的光景。在這個過程中,記憶出現的偏差,繪製過程的新發現,造就了博納爾的繪畫空間。

博納爾《白貓》

色彩熔鑄·情感容器

畫家給自己製造難題,也對當時和未來的觀者提出了挑戰。在博納爾的畫作前,你不可能一眼就捕捉到所有事物。因爲畫面構圖複雜,透視分不同層次,尤其是色彩層層疊疊,華麗而閃着耀眼的光芒。但這些在畢加索看來簡直是“一鍋模糊的果醬”,他只服膺馬蒂斯那種帶結構性的色彩,幸好馬蒂斯讚賞這樣的色彩表達有深度。對博納爾而言,色彩本身即目的,是他體驗世界的方式,如果他調配出一種特別喜歡的顏色,就一定用這種顏色來潤色其他畫作。有一次在博物館,他說服維亞爾去支開警衛,好讓他來調整一幅多年前的作品。

《私密》(1891)中,畫面左側處於陰影中的博納爾妹妹安德蕾,拿着一根香菸,正中的妹夫泰拉斯叼着菸斗。妹妹的棗紅色衣服與牆紙的底色相同,人物似乎變成牆上的圖案,由此引向牆邊穿着橙色袍子的妹夫,他的臉龐、手與菸斗一起發亮,突出了他的地位。畫面底部出現一雙大手,肉粉色與妹妹的側臉相似,手握的一隻黃綠色大煙鬥與牆紙的花紋曲線顏色相同。這個平面的畫面正是由色彩來引導透視,就在這觀畫過程中,目光的流動帶來空間的運動,指認了複雜的空間結構,也定格了博納爾與妹妹、妹夫一起享受菸草快樂的親密時刻。

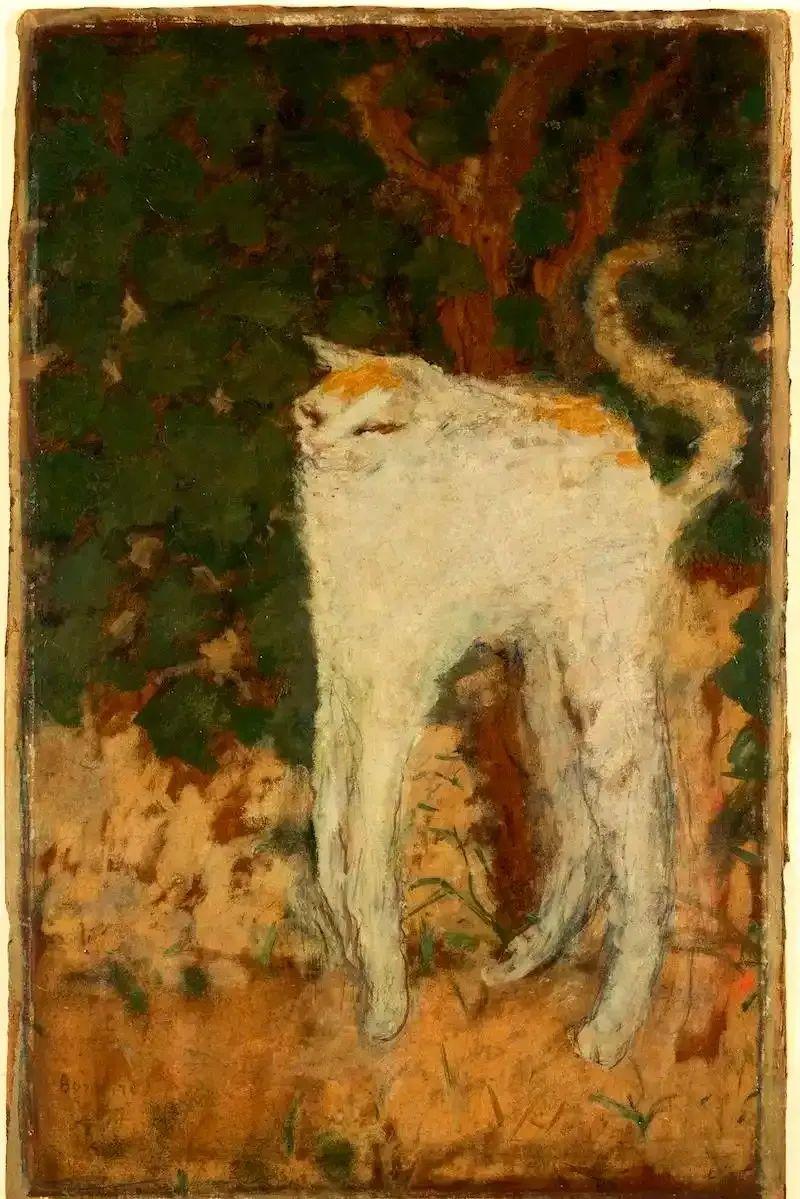

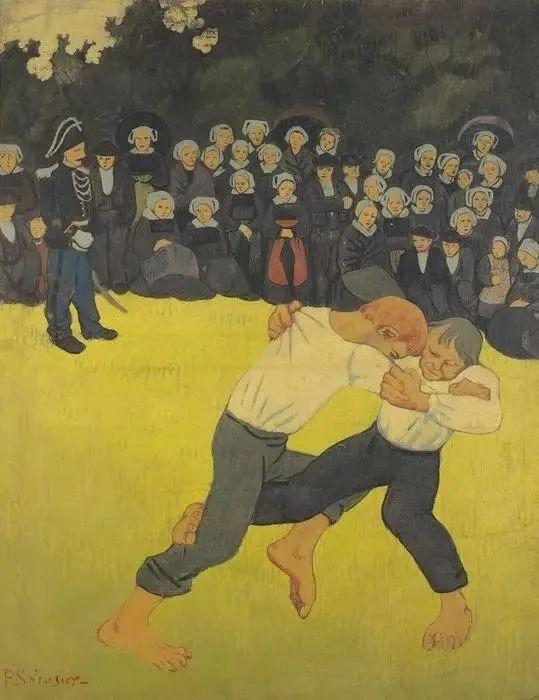

塞律西埃《布列塔尼式摔跤》

受高更的影響,塞律西埃的《布列塔尼式摔跤》(1890-91)多用純色。但博納爾像莫奈一樣不讓色彩簡化。《夏末的乾草堆》(1891)是印象派即時性的代表,莫奈癡迷地描繪着乾草堆在不同時刻的光影,博納爾卻在一件餐桌的作品裏融合多重時間段的視覺記憶,形成他主觀的時間層疊。《女人與貓》(1912)中墨綠衣服與硃紅牆面的碰撞,米黃桌布與貓臉色的相似都是非自然的,卻是他與終身伴侶——夫人和貓溫馨生活的高度凝鍊。莫奈只是將自然光的色彩作分解,博納爾則完全解放色彩,將其變作情感符號,《格紋襯衫》(1892)中妹妹的臉被紅格子襯衫映得緋紅,兄妹親情一目瞭然。

博納爾《格子襯衫》

這樣的色彩邏輯屬於另一種智慧,正如詩人尼古拉斯·卡拉斯所說,“莫奈拆解了陽光,博納爾則將它重組爲夢的碎片。”此外,博納爾開創的重疊色面還啓示着其後立體派穿透色面的畫法。事實上狡猾的畢加索也在暗中研究博納爾的技巧,在他1950年代的《戛納的畫室》系列中,調色板明顯變得鮮豔了。

感官聯覺·記憶容器

如果說色彩是情感的容器,那麼身體就是記憶的容器。觀看雷諾阿的《鋼琴前的女孩》(1892),似乎能聽到聲音,畫家成功地調動了聽覺。博納爾畫面裏的餐桌往往能調動人的嗅覺,即便我們不確切知道那些食物是什麼,只覺秀色可餐,如無名的精緻甜點,甜而不膩。餐桌旁的女人是食物提供者,她面容模糊,卻浸潤着某種香氛,所謂聞香識女人,她正是博納爾的妻子瑪爾特。

雷諾阿《鋼琴前的女孩》

或許受到莫奈影響,博納爾也癡迷於“水”。莫奈沉醉於池塘,博納爾迷戀浴缸,莫奈的水反射天空,博納爾的水折射私密的身體記憶。此次展出的《歡愉》(1906–10),用水池承載了一個無憂青春的回憶;《梳妝》(1914)則是博納爾獨創的浴室畫縮影。

浴女是現代藝術家喜愛的母題,從德加、塞尚到雷諾阿,都是描繪出浴後的女人身體,修拉的《模特背影》(1887)則向安格爾致敬。史蒂文斯的《沐浴》(1873)較早展現人獨處沉思時的私密瞬間,此處的浴缸類似於沙發的佈景功能,供女孩做浪漫的遐想。只有博納爾數十年來描繪女人沐浴的所有過程。

關於沐浴的場景,同時代的普魯斯特在他的小說《追憶似水年華》中多有寫到,如“冰涼的海水……像一道閃電劈開了我平庸的感官”,"浴缸上升騰的熱氣模糊了瓷磚的圖案,剎那間我彷彿又看見外祖母佈滿老年斑的手”。水的觸感如同記憶的觸發器,隱喻着感官的覺醒,普魯斯特將日常沐浴昇華爲藝術體驗。博納爾將女人的身體轉化爲記憶的容器,畫家玩轉水的流動,通過水啓動光的旋轉,因爲“真正的光來自記憶而非太陽”。半個世紀裏,瑪爾特是最著名的躺在浴缸裏的女人。傳言瑪爾特患有肺結核,通過水療且是冷水療法來治病。瞬間的感官體驗能擊穿時間壁壘,無數個瞬間的疊加就是記憶的疊加,這裏面藏着瑪爾特多少堅忍與病痛?“去物質化”身體的瑪爾特被鍛造爲永恆的繆斯。

有一天,博納爾浴室這個時空摺疊的私密劇場悄悄打動了畢加索——1960年代他畫了大量的沐浴題材,以扭曲的人體對抗博納爾浴室中的柔光,這算是一種破壞性的致敬嗎?博納爾在1914年後很少展出作品,但睿智的馬蒂斯心中有數,畢加索像是革命的暴風,博納爾則是風暴眼中那片靜謐的光。