《戲臺》裏的《霸王別姬》,是老戲還是新戲?

喜劇電影《戲臺》改編自同名話劇,敘述了民國初年,一個名爲“五慶班”的戲班在北京德祥戲院演出京劇《霸王別姬》時遇到的一系列匪夷所思的荒誕故事。京劇《霸王別姬》是片中的核心事件,然而,就在這一核心事件上,影片出現了史實偏差。

《霸王別姬》,不是“老戲”

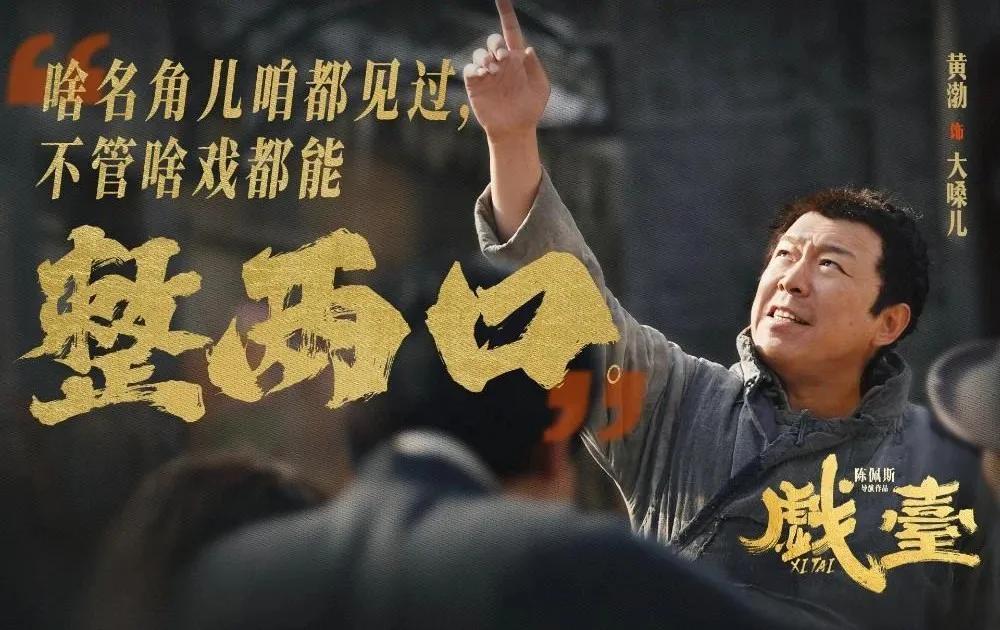

影片中有一個細節,軍閥洪大帥不滿意他的偶像“楚霸王”在《霸王別姬》原作中的結局,拿着手槍來找寫戲的人興師問罪。這時,陳佩斯扮演的戲班班主膽戰心驚地回答:“這是出老戲。寫戲的人他早就……”話音未落,扮演虞姬的旦角演員接口道:“死啦!”於是,改戲的任務便落在了戲班頭上,並由此引發了更大的鬧劇。

儘管霸王別姬的故事在戲曲史上多有表現,但片中種種細節,都指向楊小樓與梅蘭芳的《霸王別姬》。而稍具京劇常識的人都知道,這並不是一出“老戲”。該劇由齊如山編劇,首演於1922年農曆年初。顯然,電影中關於《霸王別姬》的定性與京劇史實有着較大的出入。由於《霸王別姬》這一劇目是構成《戲臺》一片“戲核”的前提,所以這一“出入”便不能輕易無視。

首先,從藝術創作角度看,影視作品對歷史事件加以一定程度的改編與虛構無可厚非。《戲臺》既是一部荒誕喜劇電影,某種程度上對於史實的裁剪自可以大刀闊斧。然而,作爲決定影片基本情境和走向的核心事件,則必須保持其歷史與邏輯的真實性,即遵循“藝術真實”的原則。

京劇《霸王別姬》在京劇史上具有唯一性。其歸屬,在被稱爲“老戲”的傳統劇目與被稱爲“新戲”的創作劇目之間,並不模糊。《戲臺》一劇所有的荒誕色彩,均建立在《霸王別姬》這一劇目的真實性基礎之上:“五慶班”能吸引觀衆,甚至引起大帥關注,恰恰由於《霸王別姬》的名劇效應;作爲自詡爲“票友”的愛好者大嗓能夠胡亂唱下來大部分唱段,從而被大帥誤認爲名角,正說明《霸王別姬》一劇的膾炙人口;旦角鳳小桐所堅守的原則,更是由於《霸王別姬》一劇本身舞臺形態的經典性。

一句話,《戲臺》一片的荒誕性源於對《霸王別姬》一劇固有的“經典性”的打破。

然而,歷史告訴我們,上述這一切並不可能。因爲在影片背景所設定的民國初年,《霸王別姬》一劇尚未誕生,即便放寬到十年以後,也是剛剛上演,正是不折不扣的“新戲”。此時,《霸王別姬》還是梅蘭芳和楊小樓的“崇林社”所獨有的劇目,其他戲班不可能演,也根本不敢演。退一萬步說,即便有人敢演,以楊、梅珠玉在前,北京城的觀衆也不會買賬,絕不可能出現片中盛況空前的局面。

此劇在初演之後,還經歷了多次刪改。梅蘭芳回憶說,“這出戏在北京每年義務戲總要演幾次,最後是一九三六年的秋天我從上海回來,又合演了三次,到這個時期我們已減到十二場,解放後減到八場”(梅蘭芳《舞臺生活十四年》,中國戲劇出版社,1987年1月北京第一版,第669頁。)。顯然,在當時,這一劇目的“經典性”尚未形成。

荒誕,意味着審美價值被打破,情感失去立足點,生活所依附的事物的意義和目標的消解。而在《戲臺》一片中,對《霸王別姬》原作的設定,正體現了審美價值所在,是藝人們情感的立足點,也是他們生活意義和目標的具體化。拿着槍的軍閥所帶來的,恰恰是對這一切價值和意義的踐踏,從而形成了巨大的荒誕感。因此,當這一設定與真實歷史背景形成衝突,那麼,在對京劇稍有了解的觀衆看來,不僅電影本身的荒誕感大大削弱,還產生了另一種更大的荒誕與可笑。

其次,陳佩斯先生近十年來的戲劇和電影創作中,以戲曲經典劇目作爲核心敘事線索似已成爲一個取向。除《戲臺》《驚夢》以外,據說還有尚未正式公佈的第三部作品,以構成“戲曲三部曲”。這些作品均以傳統戲曲爲載體,通過描繪小人物的命運來折射大時代背景,旨在“捍衛與致敬傳統戲曲”。他曾表示,“‘老戲’是祖祖輩輩的傳承刻在我們DNA裏的,當傳統戲曲響起時會有生理反應”。

《戲臺》這部作品,充分顯示了主創者實現這種“老戲情懷”的努力。片中以“民國初年”“老戲”“規矩”以及“編劇早死了”等敘事,刻意營造出了一個宏大的歷史氛圍,支撐起了全部電影邏輯的合理性。因此,其真實性一旦喪失,必然大大削弱作品“致敬傳統”的真誠性。尤其對熟知戲曲史的觀衆而言,影片史實的出入,會導致對製作方“致敬對象”的認知衝突,彷彿看見有人對着佛像劃十字,再虔誠的態度,也會產生錯位感和剝離感。而對於一般並不熟悉戲曲的觀衆而言,影片中的笑點、戲劇衝突纔是關注重點,對於史實的“出入”未必在意。因而對“傳統戲曲的致敬”,也就成了製作方的一廂情願。

先要講對,才能講好

除了影片本身的敘事、意義、傳播等方面的問題,《戲臺》中關於《霸王別姬》的這一史實偏差也對中國傳統戲曲文化的傳播產生了一定的影響。由於電影傳播面廣,加之實力派演員的號召力,其影響遠超一般的傳播途徑。然而,影響力越大,信息就越被固化和強化。大量對戲曲不熟悉的普通觀衆在潛移默化中接受了失實信息,甚至把影片傳遞的戲曲知識和觀念當成常識,從而對戲曲文化形成誤解。

事實上,很久以來,涉及戲曲的電影在戲曲知識的認知與傳播上經常不盡如人意。如同樣由余少羣參演的電影《梅蘭芳》,其中影射譚鑫培與梅蘭芳競爭失敗、吹捧齊如山給梅蘭芳改《汾河灣》的身段等等情節,均向大衆傳遞了錯誤的戲曲理念。以戲曲爲核心故事元素的商業電影本就數量極少,而僅有的此類影片,雖然都以傳播、致敬戲曲爲標榜,但又都在戲曲知識和理念上存在重大錯誤,不能不令人感到遺憾。

出現這些問題的一個主要原因,是創作者往往以自己的立場和視野去解讀傳統戲曲,而這種立場和視野又經常和當下諸多所謂現代化的誤讀連接在一起。如把《霸王別姬》這樣的京劇第二傳統新編劇目和傳統骨子老戲相混淆,事實上,梅蘭芳所創作的《霸王別姬》等一批古裝新戲,在京劇史上開創了京劇藝術的第二傳統,很大程度上恰恰是對傳統京劇的一種突破。又如一些回顧文章把民國初年的男性旦角演員稱爲“男旦”,而實際上,清代以來旦角演員均爲男性,所以並無“男旦”一說。進入民國以後,女性演員逐步登上舞臺,爲區別於男性演員,特稱爲“坤伶”,演旦角的則稱“坤旦”,當時男性演員仍佔主流,“四大名旦”的稱呼就是明證。再如對舊時戲曲後臺諸多規矩強作解人等等,本質上都是在當下語境中形成的對傳統戲曲的刻板印象。

當然,從整體藝術效果看,電影《戲臺》中的這些錯誤都可能被電影中的喜劇張力、文化隱喻和演員的表演魅力所稀釋,觀衆最終會根據自我需求完成自洽的審美體驗。甚至當有專業背景的人士指出錯誤時,部分觀衆不僅會以“藝術創作可以虛構”等理由加以排斥,反而強化“戲曲知識不重要,好看就行”的淺嘗輒止心態。這類情況的出現,說明大衆文化產品環境下的戲曲傳播,已逐漸侵蝕到專業普及的信任基礎。這在當下的文藝創作中業已成爲普遍的現象。因此,我們致敬陳佩斯先生的同時還須強調,無論“致敬”還是傳播,首先要講“對”,其次纔是講“好”。