記憶中的朝內大街166號 | 陳益

北京朝陽門內大街166號,是人民文學出版社所在地。從1957年建成到今年七月(搬遷至新址豐臺區右外西路二號院4號樓),這座大樓始終是很多人心目中的文學聖殿。我也同樣如此,儘管僅是一個身居縣城的文學愛好者。記得上世紀八十年代末,我曾走進大樓,拜訪過一位資深編輯季滌塵。至今我仍珍藏着他寫給我的幾封信札。

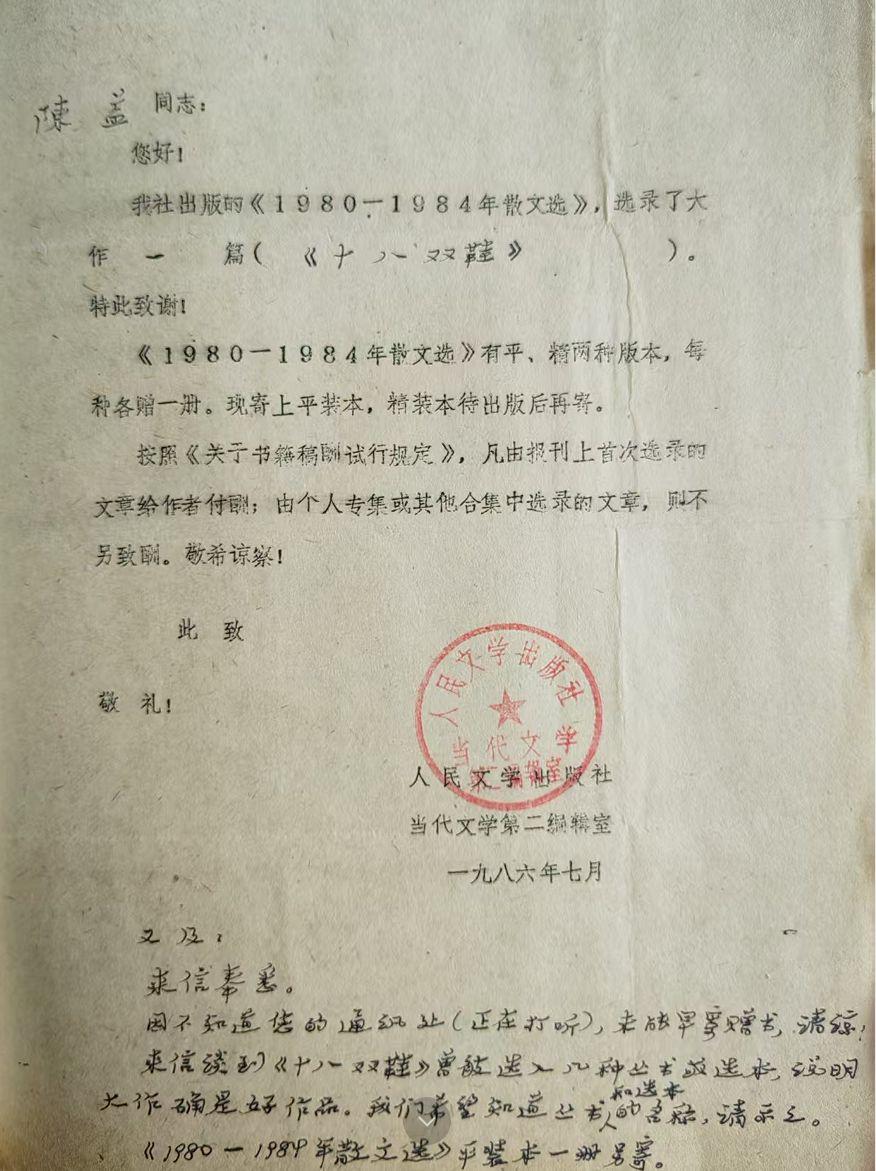

1986年7月,人民文學出版社出版的《1980—1984年散文選》,選用了我的《十八雙鞋》。那其實是一篇刊載於《少年文藝》的紀實散文。當代文學第二編輯室發來公函(下圖)稱,《散文選》先寄平裝本,再寄精裝本。公函末尾有鋼筆書寫的附言,希望告知《十八雙鞋》被其它叢書和選本選用的情況,並無署名。

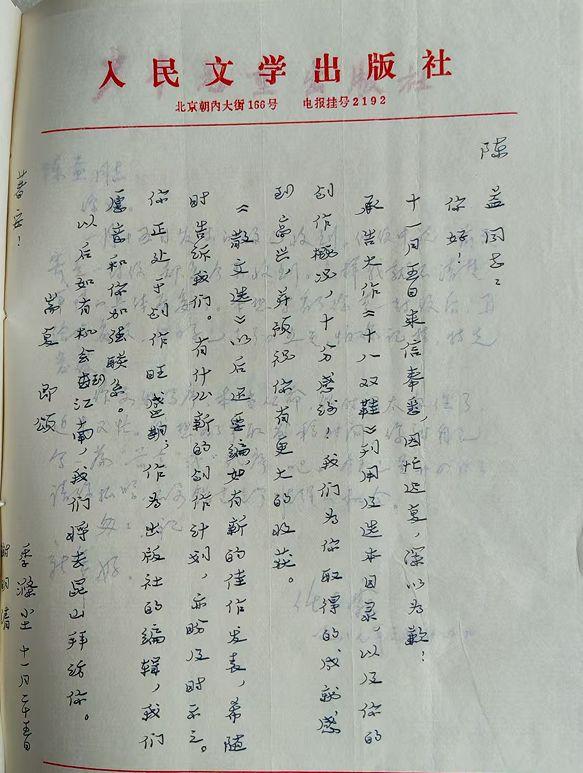

當年11月25日,收到我的信件後,季滌塵、謝明清給我回信,信中說:“承告大作《十八雙鞋》刊用及選本目錄,以及你的創作概況,十分感謝!我們爲你取得的成就感到高興,並預祝你有更大的收穫。《散文選》以後還要編,如有新的佳作發表,希隨時告訴我們。有什麼新的創作計劃,亦盼及時示之。你正處於創作旺盛期,作爲出版社的編輯,我們願意和你加強聯繫。”(下圖)信件寫得平易、親切,連同流暢而工整的筆跡,令人心生暖意。這時我才明白,上次的附言也是季滌塵寫的。次年元月八日,季滌塵又給我寫信,依然是給予熱誠的鼓勵:“您在散文園地裏辛勤耕耘,不因道路崎嶇而卻步,使我高興,欽佩。”

從年齡說,季滌塵先生長我一輩,新中國成立後擔任《工人日報》編輯、人民文學出版社副編審。他長期從事文學編輯工作,曾經是巴金《隨想錄》、冰心散文選等作品的責任編輯。也編輯過《中國當代散文精華》等多種選本。然而,像我這樣初出茅廬,名不見經傳的普通作者,他仍然沒有任何輕慢。

此後,我的散文《衣襟上的夢》《慾望漫思錄》,陸續入選《1985—1987散文選》《1988—1990散文選》。選編者分別是姜德明、季滌塵和季滌塵、叢培香。編後記說:“這是人民文學出版社的系列工程之一,隔幾年就選編一本全國性的優秀散文選集,從中可以看到散文發展的痕跡。如果連同該社所出版的選集一起來看,確實展示了一段歷史長河的壯觀景色。這當然是一件必要的、有意義的工作,我們樂意承擔它。以前已經有不少同志爲此盡過力,今後也必然會有別人來盡力……”

選編者特意說明了幾條原則:一是儘量選收題材多樣的散文,藉以擴大讀者視野;一是注意選收中青年作者的作品,尤其是女性作者的作品;一是儘量避免與同時期出版的散文選集題材雷同。我明白,我的作品能幾次入選,在很大程度上是借了年齡的光(那時才三十幾歲)。

其中一篇散文《衣襟上的夢》,最初發表於1987年9月3日《海南日報》。報社編輯黃宏地,是經由《萌芽》雜誌編輯王果介紹建立聯繫的(他也是《萌芽》雜誌的投稿者),但彼此始終未曾晤面。王果,本名王北秋,是甘肅文縣人,詩人。青年時代開始追求文學,投身革命,四十年代便以穆歌爲筆名,在《詩創造》《中國新詩》和《文藝復興》等刊物發表詩歌。上世紀五十年代,遭遇不測,在監禁和流放中度過了二十五年。獲得平反,回上海恢復工作時,已經五十歲上下,卻孑然一身。後來他終於找到伴侶。那年春天,他與新婚不久的妻子從上海去古鎮甪直旅遊,順道來看我。我買了魚蝦和蔬菜,請他們在家裏做客,雖然簡陋,他仍流露天真的歡愉。直到他因病逝世後我才知道,他曾擔任黃炎培先生的祕書。那時候的作者與編輯,心目中惟有純潔的文學,用“君子之交淡如水”來形容,一點也不過分。編輯們由衷地所做的一切,是給予年輕作者關心和信心。

我跟季滌塵的交往也是如此。記得那年有機會出差北京,特意抽空去往朝陽門內大街166號,拜訪季先生。坦率地說,被譽爲“新中國文學出版事業從這裏起始”的神聖樓宇裏的一切陳設,除了到處堆積如山的書籍,樓道、門窗、桌椅、沙發都顯得極其普通,難以留下深刻印象。季滌塵先生很熱情地接待我,端茶,讓座,像久違的老朋友似的聊天。如我想象的那樣,出生於無錫的他,操一口略帶吳音的普通話,溫文爾雅。那天究竟談了些什麼,我竟完全不記得了,但從他眼睛裏流露的誠摯謙和的神態,至今沒有淡忘。舉手投足間顯現的,是一個職業編輯家長期養成的氣質。我明白,那是對於文學事業熱愛、敬業的結果。

同樣沒有淡忘的,是朝陽門內大街166號的門牌——人的一生經歷事物無數,但總會有某些情景永久難忘。