西湖大學孵化出“千里眼” 高光譜成像“火眼金睛”洞悉萬物隱情

一架普通的無人機緩緩升空,機腹下掛載着一個不足1公斤的相機。短短十幾分鍾,它就能“透視”1.5平方公里大地,包括森林是否有火災、河流是否被污染、高壓線是否有隱患點……你也許會說,這有啥特別?這樣的“千里眼”早就習以爲常了。但你不知道的是,以前的“千里眼”,只能見“肉眼所見”,現在的“千里眼”,卻能看見“肉眼不可見”。該“千里眼”就是西湖智能視覺科技(杭州)有限公司最新研發的高光譜相機。

“它可以精準判斷林間冒出的雲團,是煙還是霧;它可以指着一條清澈的河流告訴你,有人在排污;它甚至能細微到每一片樹葉,告訴你它是否缺水。”創始人、西湖大學工學院感知與計算成像實驗室負責人、博士生導師袁鑫說, 它不只是“千里眼”,還是“火眼金睛”。“它採用‘單曝光壓縮光譜成像技術’,通過底層光學硬件和算法突破,推動智能成像系統的革新,推出基於人工智能計算成像的新一代機器視覺感知系統。”

從山火預警到水域監測

天剛矇矇亮,護林員就準時起牀背上“裝備”,帶上由手柄和橡膠條組成的森林滅火工具,穿行在山間小路,開始一天的巡山工作。清理路邊的雜草、枯枝落葉,對可能發生火災的每一處細節進行預判和處置。但即便護林員經驗再豐富,這個行業依然存在尚未被解決的“痛點”。比如,偌大的山林僅依靠幾人巡邏,難免有遺漏;比如,肉眼分辨晨霧和山火初期形成的煙霧,特別依賴老手的經驗;再比如,24小時應急響應,對護林員的精力、體力都是考驗。

如今,困擾森林防護工作多年的難題,被高光譜相機破解。無人機搭載高光譜相機從森林上空飛過,僅需幾分鐘就能夠採集到監測區域森林的高光譜圖像信息。山林間由於自然因素形成的薄霧和剛剛冒煙的山火,在高光譜相機的成像中,表現出的光譜波段截然不同,只要對波形稍加觀察,就能辨別山火和薄霧。

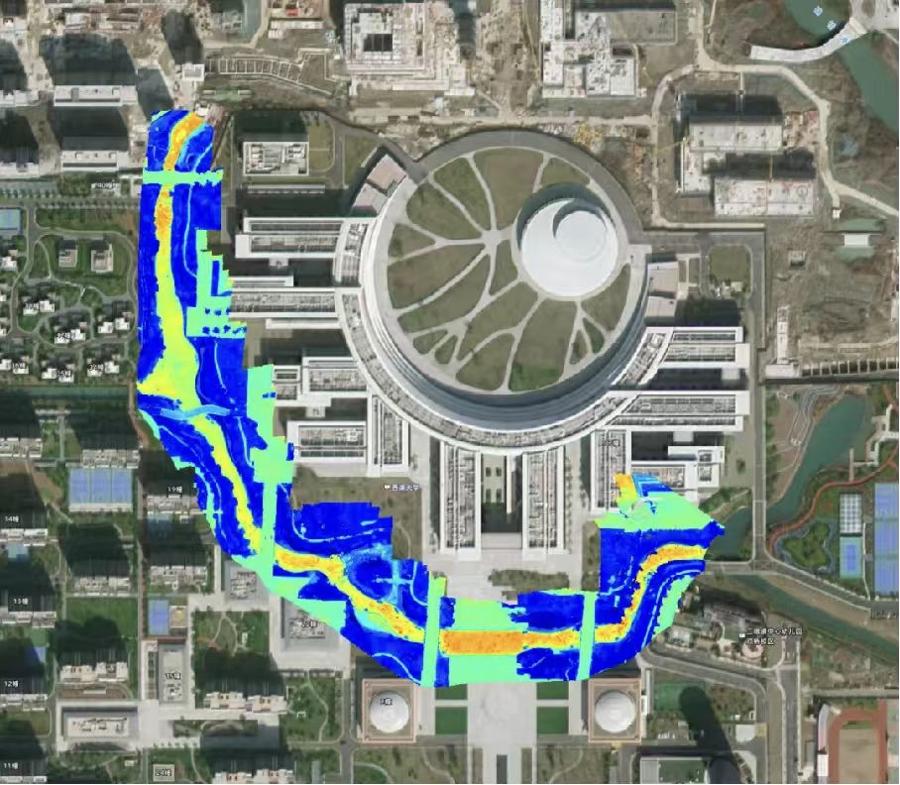

高光譜數據水體指數反演結果

同樣的情景也在水資源監測領域上演。西湖大學雲谷校區,袁鑫實驗室的科研人員要在不使用任何化學試劑、不採集水樣的情況下,完成對整個河道水質的全面體檢。“開始掃描。”隨着指令下達,搭載高光譜成像相機的無人機緩緩升空。它沿着河道勻速飛行。10分鐘後,隨着無人機平穩降落,河道的“體檢報告”已經生成。

水域監測的原理和山火預警一樣,含有污染物的水域與水質清澈的水域,在高光譜相機的成像中,呈現的波形和顏色都不一樣,因此只要稍作辨認,水質的變化便可一目瞭然。

高光譜成像如何做到“火眼金睛”?

其實,無論是衛星雲圖還是傳統的高光譜成像技術,圖像採集早已算不上什麼新鮮事。而高光譜成像技術相較於過去的圖像採集方法,一大突破在於“看得更清”,像是給相機裝上了“火眼金睛”。

當氣象衛星在距地800公里的軌道上掃描時,它的多光譜傳感器僅能通過4-5個寬泛的光譜通道(如可見光、近紅外、熱紅外)來描繪地球輪廓。這種“粗顆粒”的觀測方式,雖然能識別雲層運動這樣的宏觀現象,卻無法識別地表物質的微觀特徵。而高光譜相機則能夠把光線分成100多種不同的光譜波段,圖像分辨率≥1024 x 1024像素,細節十分清晰。

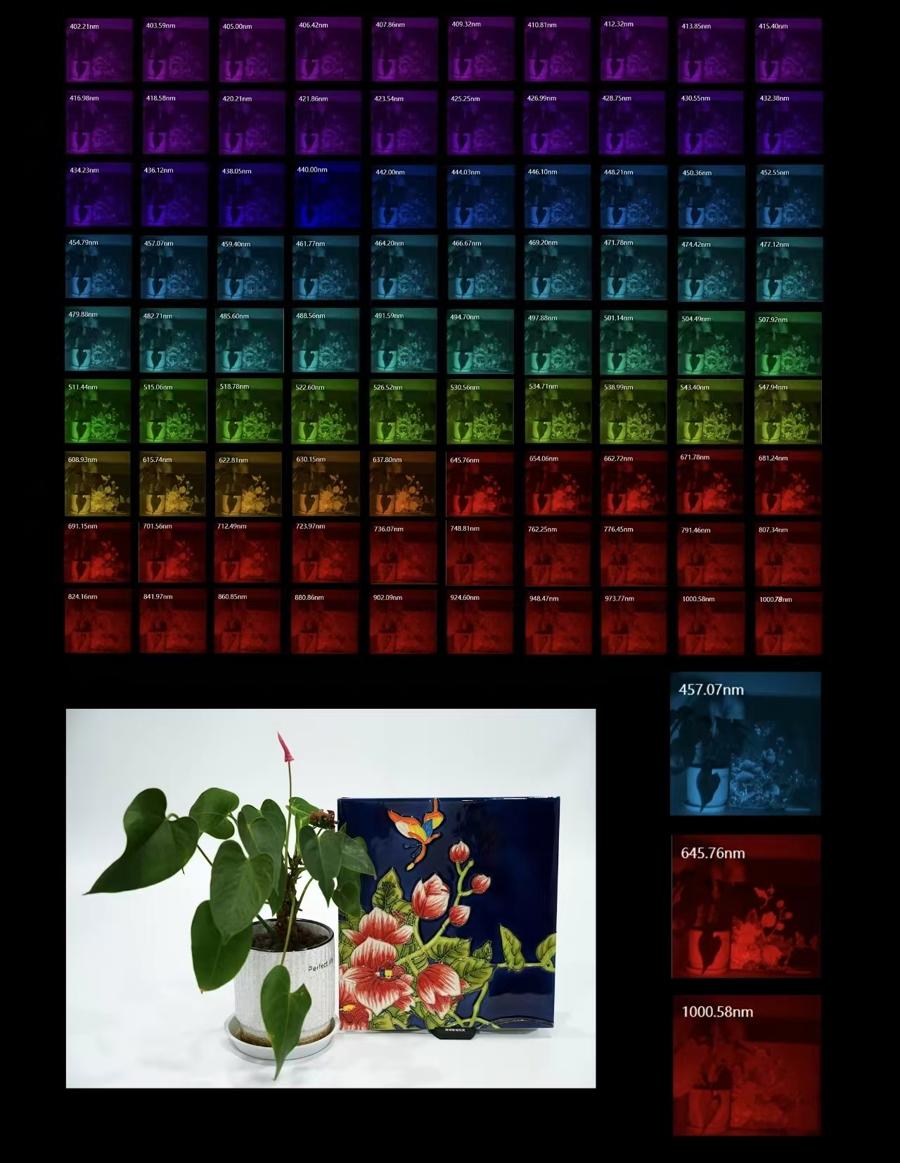

100個光譜通道圖

“就像孫悟空用火眼金睛能看穿妖怪的變化,高光譜相機通過解析物質的光譜特徵,揭開了肉眼不可見的物質真相。它的每個光譜波段都能捕捉物體對特定波長光的反射特性。”袁鑫介紹,同樣是一片水域,高光譜成像相機能解析每一道波光中,哪些是藻類繁殖的徵兆,哪些是重金屬污染的痕跡,哪些是“肉眼難辨”的化學物質溶解特徵。

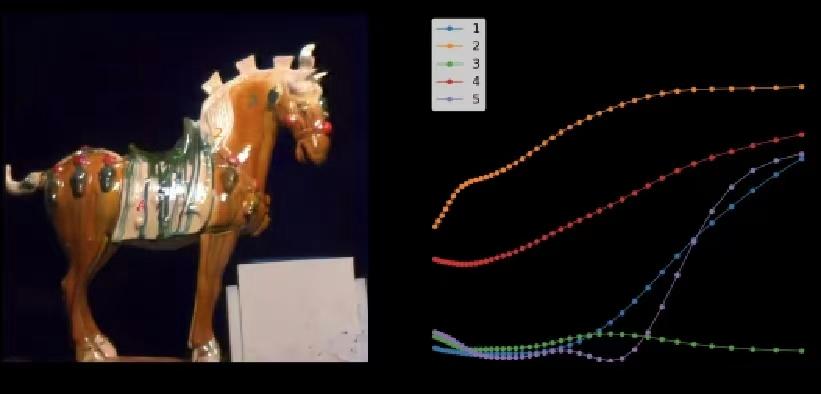

如果你還對高光譜相機的“火眼金睛”感知不那麼真切,那麼不妨看看它在文物鑑寶領域的表現。古畫掛在那兒,紙黃墨舊,瞧着像是百年老物,其實肉眼真假難辨。此時,高光譜相機上場。它不碰不摸,只需要遠遠一掃,顏料的底細便可明瞭。“古人作畫,青金石磨藍,硃砂研紅,孔雀石取綠。這些顏料歷經百年,在光譜上留下獨特的‘指紋’。新造的畫作的顏色和紋理,在高光譜成像相機中反射出的光譜波段與古畫截然不同,很容易便能發現僞造的痕跡。”袁鑫表示。

文物檢測高光譜曲線分析圖

據悉,目前該技術已廣泛應用於智慧農業、環保監測、電力巡檢等領域,並持續向工業質檢、醫療科研等方向拓展,展現出巨大的行業變革潛力。