世界人工智能大會擠滿了想買單的普通人丨一線

“如果說去年的人工智能對普通人而言還是遙不可及的‘空中樓閣’,今年的人工智能已經掩蓋不住想要闖入尋常百姓家的野心。”

文 / 巴九靈

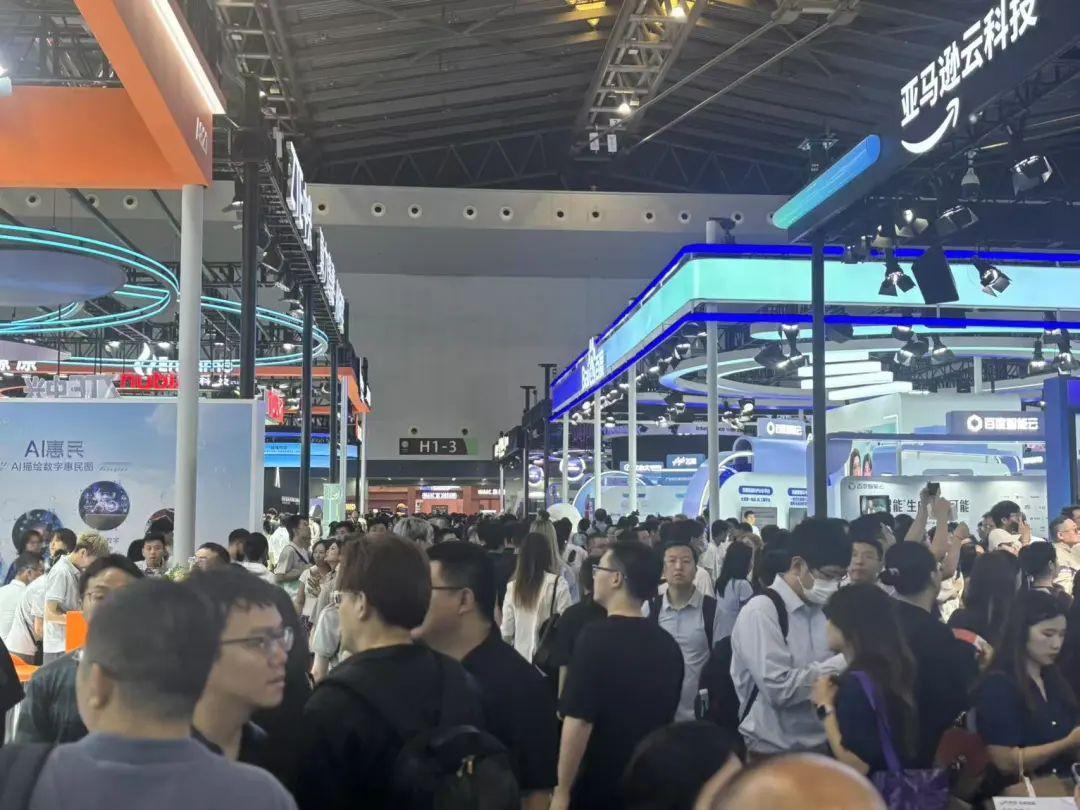

這或許是自2010年以來,上海世博園區迎來最多普通觀衆的一次。這一次,人們不再爲五彩斑斕的異國風情館排隊,而是爲一場以AI爲主角的未來秀蜂擁而至。

裏三層外三層的地鐵口,颱風天的大雨都澆不滅這股熱情。

圖源:小巴拍攝

據主辦方數據,截至7月28日14時,大會接待了來自中國、英國、西班牙、約旦等十多個國家的156個採購團組,線下參觀人數預計將達到35萬人次。

與過去一些門檻相對寬鬆的展會相比,本次大會實行嚴格實名制,需要提前購買門票並確認身份信息,每個入口都要掃臉進入,即便工作人員也是如此。這意味着,出現在博覽會上的所有人,不是像小巴這樣“帶任務”而來的媒體人、專業觀衆和參展商,就是提前搶票成功、專程趕來“看熱鬧”的普通市民。錯過線上報名的“後知後覺者”,想進場幾乎不可能。

與此相呼應的,是展會門口許多寄希望於現場買票、收票,卻鎩羽而歸的大批觀衆們,據媒體報道,二手平臺上,原價168元的門票甚至被炒到了2000多。

當小巴親眼看到一些同行“闖關失敗”,更體會到了本次世界人工智能大會受熱捧的程度。

“沒想到機器人這麼厲害了”,走出展館,小巴聽見一位“遊客”意猶未盡地向朋友感慨,“有些真好用,要是能便宜點就好了”。

圖源:小巴拍攝

過去一年,AI大模型從“卷參數”“卷算力”,逐步轉向“卷應用”“卷Agent”,換句話說,企業們比拼的不再是誰算得快、誰模型大,而是誰能更快一步把技術變成生產力。這在WAIC的現場體現地淋漓盡致——

走進展館二樓,彷彿誤入了“機器人市集”,觀衆們迷醉在打鼓、跳舞、拳擊、煮關東煮、調飲料的機器人中不能自拔。

一位開小超市的遊客告訴小巴,她平時也做外賣生意,特地僱了兩個店員輪班,除了給客人結賬,還要負責揀貨、打包外賣。這次展會上,她看到機器人揀貨、打包已經非常熟練了,不禁動了心:“要不以後乾脆把超市改成無人店,外賣全讓機器人來做。”

她笑着補充道:“雖然現場看,機器人揀貨還是沒人工快,但我店裏外賣單量不多,慢一點也能接受。”

科技戰略專家周掌櫃也提及了“普通人含量”:從參展企業來看,頭部玩家幾乎都來了,整體符合預期,是一個非常“一站式”的展示窗口。不過,與國外相比,國內觀衆成分更復雜,交流的專業性和深度相對較弱,展示意味更強,互動不足。

除了遊客,展會現場的企業們也非常興奮,多位參展商都表示,往年幾屆來的多是B端客戶和行業從業者,今年的普通用戶數量超出預期,還有不少是住在附近,趕着週末來“白相”(玩耍)的上海市民。

圖源:小巴拍攝

千尋智能產品負責人郭怡然告訴小巴:“這次參會,普通人對具身智能的關注度讓人驚喜,很多觀衆在我們機器人疊衣服展區前駐足良久,甚至詳細詢問操作細節,不少人親自嘗試扔不同的衣服讓機器人疊。這種來自大衆的認可,比任何數據都更能體現技術落地的吸引力。”

從春晚“抖手絹”到機器人馬拉松,人形機器人展臺的爆火不難理解,而另一個讓普通人都躍躍欲試的,則是從今年CES展會(國際消費類電子產品展覽會)走紅至今的AI智能眼鏡。

杭州“七小龍”之一的Rokid展臺前,人氣尤其火爆,觀衆裏三層外三層,全都想試試新發布的Rokid Glasses。

圖源:小巴拍攝

一位剛體驗完的遊客告訴小巴,“我原本覺得會很重,結果居然還好,工作人員說是49g,就比我的墨鏡稍微重點兒”,他補充道,“雖然替代不了手機,但剛剛工作人員描述的一些場景讓我很心動,比如出停車場直接戴着眼鏡看一眼二維碼,或者旅遊的時候直接導航,我去年在巴西玩的時候,怕手機被搶都不敢掏出來,找路麻煩死了。”

Rokid相關負責人黃志昊也告訴小巴,他認爲這屆展會最大的不同,是“可觸感”顯著增強,觀衆不再是圍觀“黑科技”,而是真正地戴上、用上、聊上。智能眼鏡行業同樣如此,正在從“上半場的概念爆炒”階段進入“下半場的用戶驗證”階段。

展會現場,小巴好幾次看見當場下單的遊客們,無論是“買給小孩玩玩”的智能眼鏡,還是“訂兩臺看看適不適合”的工業機器人,這種從“遠觀”轉向“近賞”的現象,在今年已不罕見。

圖源:小巴拍攝

事實上,今年是智能眼鏡密度最高的一屆WAIC展會,Rokid、Xreal、Halliday、李未可、阿里等紛紛亮相,展示自家的王牌產品,激情上演“百鏡大戰”。

變化的背後,是世界人工智能的“中國邏輯”,在現場刷了3萬步的科技博主“瑞克老張有話說”主理人張津京認爲,和去年相比,今年最大的不同,就是無限向產業和應用端逼近。

如果說去年的人工智能對普通人而言還是遙不可及的“空中樓閣”,今年的人工智能已經掩蓋不住想要闖入尋常百姓家的野心。

“如果要用一個詞來總結這屆大會,那就是‘變革’,或者叫‘皇天當死,青天未立’——舊的秩序正在被打破,但新的秩序還在建立中,不過方向已然明晰,大家都在奮力前行。”張興奮地說道。

即便是沉默於產業鏈的工廠端,也似乎被這種普通人的熱情感染了。

西門子中國董事長肖松博士告訴小巴:“工業AI的時代窗口已經打開,而中國正是AI最具活力的應用場景。”

“比起以往的AI展,本屆WAIC展現了人工智能從‘技術熱’走向‘應用深’的強勁趨勢。我們特別高興地看到,越來越多關注點落在AI如何賦能實體經濟,助力製造業轉型升級。”

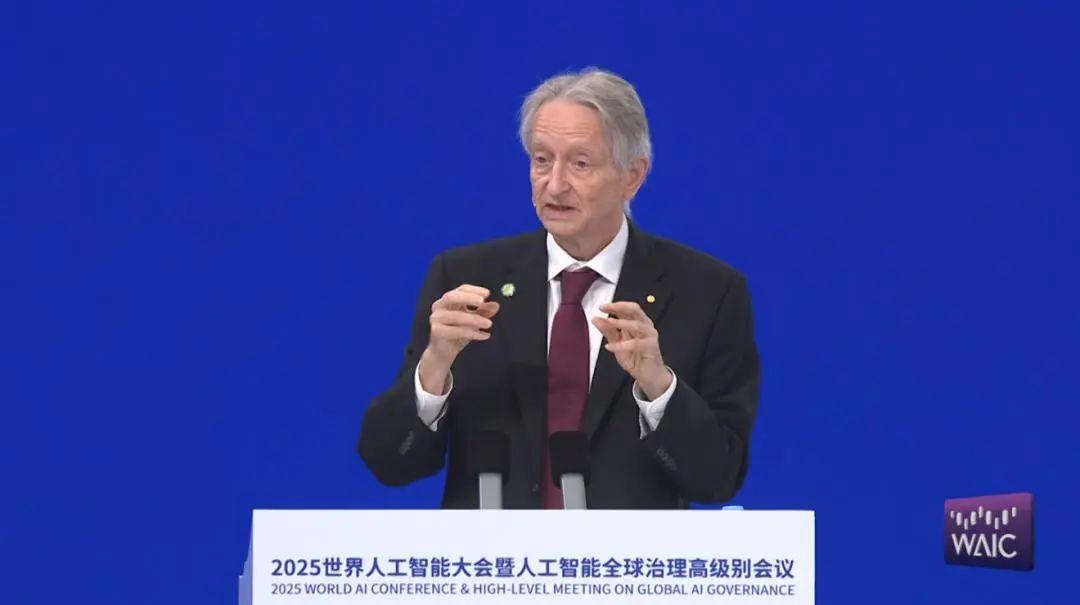

當然,儘管普通遊客衆多,但本次世界人工智能大會依然是一場“高規格+高學術”盛宴,無論是這次大會邀請“AI教父”、2024年諾貝爾物理學獎得主傑弗裏·辛頓進行開幕演講,還是一次性吸引了來自73個國家和地區的超過1572位全球領軍人物,包括12位頂獎(圖靈獎、菲爾茲獎、諾貝爾獎等)得主、80餘位國內外頂級院士以及215位產業大咖,2025世界人工智能大會的“後勁”將持續洶湧。

傑弗裏·辛頓發表開幕演講

“幾乎所有專家都認爲我們將生產出比人類更智能的AI,我們習慣了成爲最智能的生物,所以很多人難以想象當AI在世界中比人類更智能時會發生什麼。”在現場演講中,辛頓這樣說道,但或許這件事,只有中國人能最先通激進而豐富的嘗試,帶來更直觀的答案。

以下是我們現場聯絡到的來自學界、企業界和科技圈的觀展感受,提供更一線的解讀。

大頭有話說

王春暉

浙江大學網絡空間國際治理研究基地首席專家、工信部信息通信經濟專家委員會委員

全球人工智能領域正處於一個前所未有的十字路口。少數科技巨頭憑藉對數據、算力和核心算法的壟斷,構建起一道道高聳的技術壁壘,這不僅加劇了全球範圍內的數字鴻溝,更對“全球南方”國家的技術自主發展構成了嚴峻挑戰。

因此,應當通過開放核心模型和工具鏈,降低AI研發和應用的門檻,讓更多國家和地區能夠參與到AI的創新浪潮中。

工信部聯合開放原子開源基金會等機構發佈《國際人工智能開源合作倡議》,號召全球以開源爲紐帶,共商技術路線,共建開放生態。中國科學院院士、圖靈獎得主和諾貝爾獎得主等國際頂尖科學家還共同發起了《開放科學全球合作倡議》,呼籲打破“數據鴻溝”,讓AI科學惠及全球每個角落。

此外,我國政府在本屆大會發布的《人工智能全球治理行動計劃》,引發了世界廣泛關注。這份文件中,中國政府倡議成立世界人工智能合作組織,初步考慮總部設在上海。

這項倡議表明,中國期待世界人工智能合作組織作爲重要的國際公共產品,實現以下三大目標:一是深化創新合作,釋放智能紅利;二是推動AI普惠發展,彌合智能鴻溝;三是加強協同共治,確保智能向善。

世界人工智能合作組織初步考慮總部設在上海,主要是考慮利用中國特別是上海人工智能的先發優勢,凝聚國際共識,促進務實合作,讓人工智能真正造福全人類。

肖松

西門子全球執行副總裁,西門子中國董事長、總裁兼首席執行官

這次展會給我的整體感受可以用“興奮”和“振奮”來形容。AI領域的發展日新月異,而WAIC作爲一個聚焦AI領域的重要平臺,不僅展示了中國在人工智能技術和應用上的廣度與深度,也讓我們看到了產業生態的巨大活力。

並且,我還看到了很多“從0到1”甚至“從1到10”的實踐成果。這也進一步印證了我的觀點:工業AI的時代窗口已經打開,而中國正是AI最具活力的應用場景。

和消費級AI一樣,工業AI正從“能說會寫”邁向“能行動,會工作”。但與消費級AI不同的是,工業AI紮根於場景,深度滲透到環節的控制邏輯或工藝機理等中去,帶給我們的是效率和質量的質變飛躍。

傳統工業自動化,是按照既定流程和程序進行運轉,一旦情況發生變化,需要人類的介入去調整流程、改寫程序。世界的運轉是“非線性的”,充滿不確定性。從這個意義上,工業AI帶來的不僅是效率和質量的提升,還讓工業世界由繁入簡,爲我們人類省卻了大量複雜、繁瑣甚至高門檻的工作,更重要的是,它還大大提升了製造鏈的靈活性,讓“柔性生產”的規模化成爲可能。

目前,西門子正聚焦打造真正懂“機器語言”的工業基礎模型,以應對工業場景高複雜度、低容錯率的挑戰。傳統大模型擅長處理自然語言,而工業世界的數據往往是溫度、振動、壓力等時序信號,需要模型具備對圖紙、三維模型、製造工藝和系統動態的理解力與推理力。

要實現這一目標,除了海量數據,更依賴對行業的深刻洞察。

從現場反饋來看,西門子展臺最受關注的就是我們此次榮獲WAIC“鎮館之寶”的Industrial Copilot智能體系統。它就像是一個能運籌帷幄的 “工業現場指揮家”,在研發、製造、運維等關鍵環節實現任務自主決策和自主執行,預計可幫助工廠提升生產效率達50%。

西門子Induatrial Copilot智能體系統

對於這個智能體系統,來參觀的很多觀衆都非常關注它何時可以落地在中國市場。我們計劃在年底實現西門子智能體系統在中國的落地,目前正在和國內多家優秀的大模型企業溝通交流,希望可以和他們在模型共研、場景共創等方面開展深度合作,攜手將生成式 AI 和工業智能體真正“種”進中國製造場景。

劉興亮

知名數字經濟學者

工信部信息通信經濟專家委員會委員

用一句話來總結這次展覽,我認爲是“全球協同·落地智能”。全球協同指大會提出成立全球AI協作組織,由中國倡議推動廣泛國際參與,強調技術、倫理和治理的共識機制;落地智能則是指從平臺到機器人、交通、實體設備等,人工智能已經真正走進產業與生活場景。

在這次展覽上,我看還到了很多AI的行業應用與創新:

1.大模型與AIGC應用:例如阿里雲百鍊整合Qwen、DeepSeek、Llama等模型,爲開發者提供多行業、多場景的 Agent 模板,已支撐超 70 萬個智能體部署。

2.具身智能領域:機器人公司迅速增長參展數量,從上一屆的約 18 家提升至超過 80 家,包括工業機器人、服務機器人及柔性自動化解決方案。

3.智慧交通與自動駕駛:上海推出自動駕駛引領區計劃,已有數百輛網約車進行數據採集,預計年內採集千萬級視頻片段。

4.治理與標準化創新:設立國際AI標準化論壇,推動跨國協同制定倫理和技術規範,體現AI治理的全球視野。

相比往屆,今年更強調應用落地與生態建設,從以往聚焦技術參數計算能力,轉向注重系統集成、行業解決方案和國際融合。

明年,我期望看到這些新內容:

◎ 第一,AI安全與可信技術:未來希望看到更多關於AI解釋性、安全驗證與倫理治理的技術成果展示。

◎ 第二,元宇宙與人機交互進階應用:沉浸式體驗、腦機接口、社會協同智能等領域值得進一步探索。

◎ 第三,AI能力在偏遠/全球南方地區的普惠落地:更多關注區域間差距縮小、AI平臺向欠發達地區普及的案例與機制。

邱恆

智元機器人CMO

人形機器人提升智能產業是一個非常巨大的產業,後面會持續地爆發,現在只是一個開始。

現場來看,觀衆們非常關心智元機器人是不是已經能夠提供生產力了、是不是已經穩定地能在商業場景裏工作了。我們這次的展臺,就是展示智元機器人能夠穩定地幹活。

智元物流機器人

例如,現場展示的場景中,機器人在搬箱子(拆座)、分揀包裹、打包、回答諮詢、派發飲料、打冰壺、下棋、舞蹈表演等。前兩個場景已經有客戶買單了,也就是說,我們的機器人已經實實在在工作了好幾個月了。

需要注意的是,幹這些活的都是同一個機器人,我們用的是智元啓元大模型,機器人能夠具備泛化的能力。不管是做展廳講解,還是做舞蹈表演,還是陪着客戶下棋、寫毛筆字,都是同一個機器人的不同技能而已。而且,伴隨它的學習,它會的也會越來越多。

下半年,我們還計劃孵化養老領域的機器人產品。目前,我們的機器人就引入了多模態交互大模型“硅光動語”,能聊天,也有表情,在和人的互動過程中非常具有親和力,本身就能做一些講解、表演類的事情,後面也可以用於養老陪伴、提供情緒價值等。

周掌櫃

科技戰略專家

如果用兩個詞來總結我對今年WAIC展的感受,我會說是——“爆發”與“爆棚”:

爆發,是明顯感覺人形機器人和機器人產業在爆發;爆棚,則是指展會人氣高漲,各行各業對這個賽道的關注度非常高,甚至有種“AI成了新希望”的氛圍。

圖源:小巴拍攝

AI的最大機會在於產業化落地,也就是深入千行百業的智能化改造。這一趨勢大多是依託於大模型和智能雲的發展路徑,驅動各類行業升級。

另一個重要方向則是AI+超級應用,類似滴滴這類結合AI能力的場景應用,未來會繼續細分化、專業化。

相比之下,機器人賽道則更偏向系統性發展,是製造自動化與AI軟件深度融合的產物,需要硬件、算法和行業解決方案的共同演進。尤其是人形機器人,目前正處於一個爆發階段,這次展會也充分體現了這一趨勢。個人認爲,人形機器人賽道二級市場確定性最強的機會是“關節電機”和“傳感器”。

我認爲,機器人訓練會成爲“智能雲”下一步主戰場,就看誰的開放平臺能挑戰特斯拉封閉架構了。我們在AGI(通用人工智能)上的原始語料和開源生態不如美國,但在OS(機器人操作系統)這個新戰場上,無論中外都還處在摸索階段,誰都沒有決定性優勢,這纔是真正的巔峯對決。

不過整體來看,機器人產業仍處於早期探索期,未來在行業化解決方案上會更加細化。就成熟度而言,目前AI的應用落地顯然領先於機器人領域。

郭怡然

千尋智能產品負責人

從現場來看,大家最感興趣的是技術的實用性和穩定性,主要關注機器人能否適應家裏雜亂的環境、處理更多類型的衣物,以及量產後面臨的成本控制、維護難度等實際問題。

如果一個關鍵詞形容此次展會,我會選 “具身落地進行時”。因爲從展會來看,具身智能不再停留在實驗室階段,像我們的機器人不僅能完成疊衣服、取送物品等基礎任務,還能應對用戶隨機扔放衣物、中途打斷等突發情況,行業正從研發探索穩步走向實際落地,這是最顯著的趨勢。

隨着VLA模型和機器人本體能力的不斷迭代,機器人幹活則成爲真實可落地的場景。千尋智能本次展示了機器人取送飲料、機器人疊衣服、S型壓彎、機器人零空間運控展示以及零延時遙操,充分體現了具身模型能力不斷突破上限,同時還展示了機器人運控能力也在持續迭代。

在製造業領域,機器人技術能替代人工完成重複性裝配、高危環境巡檢等工作,提升生產效率的同時降低安全風險;在商用場景可以完成指引導覽、辦公室整理等隱形勞動工作;最終走向家庭場景可以實現做家務、服務老人、陪伴兒童等等生活便利服務。

市場開始從技術驗證走向小規模場景落地,像工業製造、商業服務等領域已有試點案例,未來隨着成本下降,規模化應用的潛力很大。

黃志昊

Rokid公關負責人

本屆展會現場亮點很多,AI產品越來越下沉了,這也意味着技術越來越成熟了,產品形態越來越完整了。

在我們展位,有很多第一次接觸智能眼鏡的觀衆,在試戴之後出現了明顯的“Wow Moment”:“居然能實時翻譯!”“還能導航?”“居然能掃碼支付?”。對他們來說,熟悉的產品形態(眼鏡)賦予了陌生的能力,是極具衝擊力的。也有不少專業觀衆、行業從業者或是老用戶,帶着具體的問題來體驗,比如:翻譯準確率有多少?能否支持離線場景?

我們還模擬了一個“跨國咖啡館”:顧客和服務員分別說不同的語言,但戴着智能眼鏡,可以實現實時語音翻譯,無需中介溝通;下單時,眼鏡內置攝像頭可識別二維碼,再通過聲紋驗證完成支付——即使眼鏡丟了,系統也無法識別他人的聲紋,從而保障支付安全。

圖源:小巴拍攝

作爲從業者,我對智能眼鏡充滿信心——雖然目前智能眼鏡在算力、硬件、生態上都還不如手機,所以短期內它仍然是“補充型設備”,但我們相信,在一些場景的軟體驗上,智能眼鏡會逐步優化掉一些手機場景使用的痛點。

張津京

“瑞克老張有話說”主理人

此次展會,我整體的感受是出現了三大趨勢:

▶▷第一,中國的人工智能,尤其是大模型的發展正在向產業端高速逼近。這次展覽跟上一屆完全不一樣,上一屆是以模型爲主,這一次應用佔了很大的部分,甚至單獨騰出一個館來做製造業和產業方面的應用。

▶▷第二,機器人開始成爲一個很重要的人工智能落地端口。機器人應用開始變得越來越頻繁,不過,離它們真正走入人們的日常生活,距離還是非常遠。

▶▷第三,模型端的更新頻率顯著提升。本次展會上,已經有多家企業公佈了底層大模型的迭代進展。同時,Agent成爲衆多創新公司切入市場的突破口。在“地下層”這一創新展區,超過一半的企業都以Agent作爲創新方向。

未來,我認爲AI的演進關鍵可能在於:通用AI和專用AI是否能實現融合。

產業模型主要處理的是時序數據、離散數據,這在底層數學處理邏輯上與當前的大語言模型完全不同。目前,這兩者仍處於分離狀態。一旦能實現融合,將帶來前所未有的社會認知能力和產業推動力。

本篇作者 | 蔣紫涵 | 責任編輯 | 何夢飛

主編 | 何夢飛 | 圖源 | VCG、現場拍攝、網絡