“竹節草”何以打贏“復活賽”?全球檯風更北更強更慢

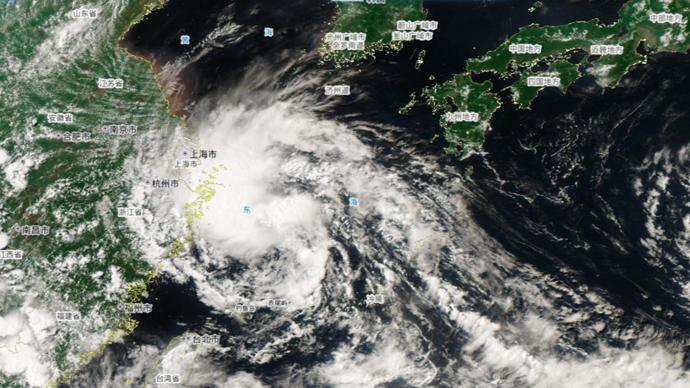

當許多市民還停留在去年中秋上海遭遇75年來最強颱風“貝碧嘉”的記憶中時,今年第8號颱風“竹節草”突然殺了個“回馬槍”,直奔上海而來。

這一次“竹節草”有些不走尋常路,除了“死而復生”,還患上了“拖延症”,比此前預報登陸時間晚了近一天。同一颱風,兩度逼近,引發人們好奇:颱風爲何能“復活”?近年來臺風是否愈發頻繁?AI能否更快更準地“抓住”颱風?記者就此採訪了多位專家。

一問:颱風爲什麼會“復活”?

7月26日,因“竹節草”減弱爲溫帶氣旋,中央氣象臺對其停止編號。距此不到48小時,“竹節草”殘餘環流在東海南部重新集結,再度加強爲熱帶風暴,正式宣告“復活”,直指江浙滬。

颱風爲什麼會“復活”?中國氣象局公共氣象服務中心原首席專家朱定真解釋說,所謂“復活”的颱風此前其實並沒有真正消亡,如果環流徹底散了再形成的就是全新“胚胎”。實際上,每個颱風在其生命週期中本就時強時弱,當它減弱到低於熱帶風暴級別,就會被停編,但只要殘餘環流尚存,就有機會再次強盛,隨即“復活”。

颱風“復活”的情況並不多見,有據可查的上一次還是11年前。通常,當颱風在海上遭遇環流調整,就可能被削弱勢力。例如本次重生的“竹節草”就是因爲和力量相近的第7號颱風“範斯高”發生互旋作用,相互拉扯、爭奪水汽,導致強度一度減弱。7月27日晚,“竹節草”的殘留雲系吞併了附近環流,整合增強,打贏了“復活賽”,再次升級爲熱帶風暴。

上海亞太颱風研究中心主任湯傑告訴記者,過去颱風“復活”多見於南海,因爲南海氣候環境複雜,颱風更容易受到阻礙而暫時變弱,像“竹節草”這樣從東海海域“捲土重來”的案例並不多見。今年,季風槽內有多個熱帶擾動存在,爲颱風的重新形成提供了動力條件。

“復活”後的颱風是否會變強?兩位專家均稱並無定論。朱定真強調,會否增強的關鍵在於颱風能否在暖海面長時間逗留從而持續補充能量。而路徑打轉、擦岸入海等複雜軌跡都可能爲颱風“復活”埋下伏筆。

歷史檔案中曾有幾次颱風“復活”的記載:最近一次是2014年第7號颱風“海貝思”,登陸廣東後,其殘餘環流移入東海,再次生成風暴;2000年第22號颱風“溫比亞”、2009年第17號颱風“芭瑪”也曾上演類似戲碼。更早的還有1991年第19號颱風“納德”,其路徑飄忽不定,在南海上轉了4個大彎,兩次登陸我國;1986年第16號颱風“韋恩”,在登陸我國臺灣島後一度減弱,後又登陸雷州半島。

二問:登陸上海的颱風變多了嗎?

都說“魔都有結界”,但最近幾年,不少人感覺影響上海的颱風似乎變多了。多位專家指出,這與全球檯風“強勢北拓”直接相關。

中國科學院大氣物理研究所研究員魏科解釋,受全球變暖影響,海洋溫度升高,熱帶地區向南北半球的極地方向擴展,颱風影響範圍也隨之擴大,在北半球的活動範圍更加偏北,從而導致“北上”颱風增加,甚至挺進從未現身過的區域。

衆多研究在全球變暖和強颱風的關係上結論比較一致,即全球變暖可能導致颱風強度增加,從而出現更多超級颱風,但對臺風數量的影響尚無定論。

以今年爲例,由於副熱帶高壓偏強偏西,下沉氣流抑制熱帶對流發展,初臺姍姍來遲。朱定真表示,通常西北太平洋海域每年生成約26個颱風,今年已經編號的颱風爲9個,眼下很難判斷颱風數量是否會增多,但“路徑北上”趨勢明顯——副熱帶高壓北抬、季風增強,加之環流場的分佈等都在牽引着颱風“北上”。湯傑同樣指出,海洋能量增加與大氣環流模式變化正把風“往內陸推”,未來影響上海及“北上”的颱風有增多趨勢。

與更強更北趨勢相伴的是,越來越多臺風患上了“拖延症”,不僅走得慢,帶來的風雨也更強,此次“竹節草”也不例外。有研究表明,1949-2016年,全球熱帶氣旋移動速度下降10%。其中,在西北太平洋區域陸地上速度減緩30%,在北大西洋附近陸地和澳大利亞等地減緩20%。

魏科表示,颱風“走得慢”會帶來兩重風險:一方面,海上停留延長,颱風有更充裕的時間充能,導致強度躥升;另一方面,其在陸地上的滯留時間增加,更有利於水汽的遠程輸送,致使暴雨在同一區域長時間“澆水”。2021年鄭州“7·20”特大暴雨,便與東海臺風“煙花”以5-15公里/小時緩慢西行、持續向中原輸送水汽有關。據預測,到本世紀末,熱帶氣旋帶來的平均降水將增加10%-15%。

三問:AI能否更準預測颱風?

在剛剛閉幕的2025世界人工智能大會上,上海人工智能實驗室主任、首席科學家周伯文特別提到了AI在氣象方面的應用。去年9月,上海遭遇75年來最強颱風“貝碧嘉”,以“風烏”氣象大模型爲代表的一系列AI技術,相比當時最好的傳統物理氣象模型提前3天預測到了“貝碧嘉”,登陸點預測誤差降至10公里數量級,爲城市有效應對臺風提供了助力。

事實上,颱風預測至今都是全球氣象科學界的難題之一。而颱風預測誤差每縮小一公里,就可能爲防災預警、港口調度等舉措贏得寶貴的時間窗口。湯傑介紹,當前一些AI模型在臺風路徑預測上表現不俗,24小時路徑誤差可達70公里以內,但針對颱風強度和降水的預測還需要與傳統模型並肩作戰。

本月,全球檯風數據中心發佈雙語平臺StormHub,實現颱風信息15分鐘級動態更新,標誌着我國颱風預報正式邁入分鐘級精準時代。支撐這一突破的,是“空-天-地-海”立體觀測體系與人工智能的深度融合。

面對“更北更強”的颱風趨勢,颱風科學家提出“將風抓在指尖,把雨裝進算法”。據介紹,StormHub還嵌入了1949年以來的歷史颱風庫,可按區域、時段、強度檢索相似路徑,爲各地“抄作業”式防禦提供模板。湯傑透露,下一步將上線個性化預警,爲港口調度員、外賣騎手、危房值守等氣候敏感崗位推送預警。