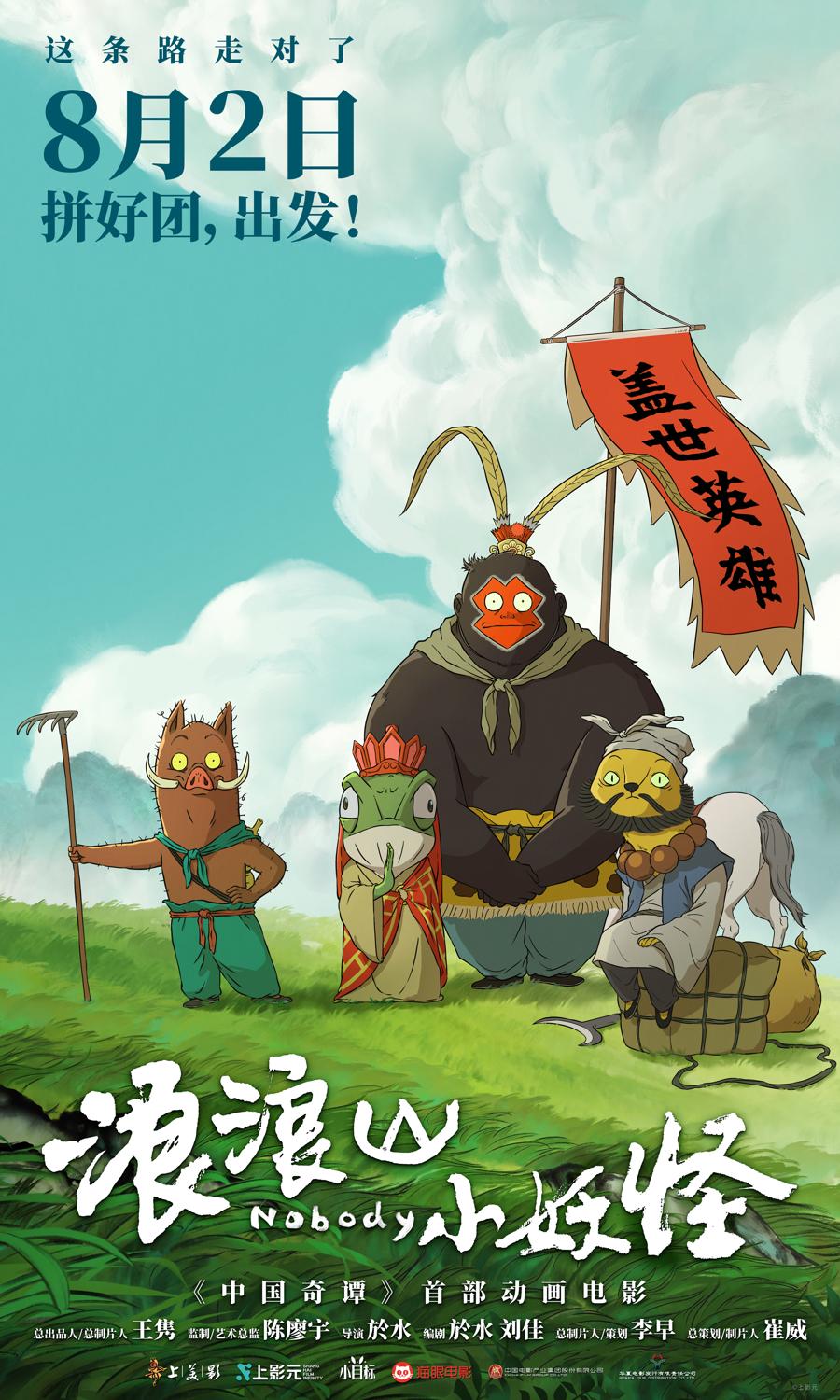

一部電影玩轉喫住行遊購娛,“奇譚宇宙”首部大電影《浪浪山小妖怪》上海首映

觀影、打卡、看展、買文創、品美食、玩轉沉浸式大空間……一部電影能開啓多少場景?“奇譚宇宙”曾在線上獲得3.4億播放量,其首部大電影《浪浪山小妖怪》正在探索屬於線下的答案。

《浪浪山小妖怪》將於8月2日正式公映。7月22日晚,影片在上海首映。新華路番禺路口的上海影城SHO化身“浪浪山”,1600餘名觀衆早早來到現場,與路口巨型的小豬妖充氣模型合影,在影城標誌性的天幕下“種草”第一批亮相的“浪浪山”周邊;觀影后,在影院大堂一隅的小型展覽裏步入中國動畫學派時光長廊——95後影迷“細沙”形容,從日落到夜晚,“是離場感十足的一次觀影”。

其實不止於一次觀影,7月30日,“浪浪山小妖怪”主題餐廳將在新世界城8樓開門迎客;相關沉浸式大空間也在佈局中,屆時,小妖怪的擁躉們可以呼朋喚友,在VR、XR營造的世界裏共赴“取經四人組”的征途。

“傳承上影的深厚文脈,也創新屬於這個時代的表達與生態,用‘電影+’開拓更多‘非票’收入比例,點燃電影的‘生態經濟’。”上影集團黨委書記、董事長王雋如是說。

首映同日,新片預售開啓,曾經圈粉Z世代的IP電影不僅在預售當日即突破百萬元票房;隨着IP的二度開發、三度衍生持續推進,觀衆的二次觀賞、三次消費都在路上,“非票”業務的全產業鏈未來可期。

當“浪浪山”乃至更多來自“中國奇譚”的IP與觀衆共情,邀觀衆共創、共享,電影能提供的也遠遠不止大銀幕前的兩小時,而是更多文化體驗、社交滿足。

始於內容,用時代筆觸賡續中國動畫學派

“它既不是《西遊記》新編,也不是《西遊記》改編,而是找了一個作者沒寫的空隙,是一次新的補寫。”《中國奇譚》總導演,《浪浪山小妖怪》監製、藝術總監陳廖宇說。

2023年,中式奇幻動畫短片集《中國奇譚》網絡上線,迅速引發熱議,在中國動畫新百年開啓之時被Z世代受衆稱爲“王炸”。尤其是第一集《小妖怪的夏天》找到了傳統神話在當代生活的錨點,主角小豬妖作爲“努力打拼的無名之輩”的縮影,引發年輕觀衆共鳴。單集突破1億次的播放量佐證,主創團隊讓傳統文化、國風“爲我所用”,真正在傳承中激活了創新創造力。

今年夏天,小豬妖闖出浪浪山,在媽媽的溫情目光下遠行,與其他無名小妖拼成草根小團隊,於奇趣旅程書寫小人物的新篇章。

據悉,《浪浪山小妖怪》彙集了一支超600人的製作團隊,精細打磨共計1800多組鏡頭,製作2000多張場景圖,創造性融合了中國傳統繪畫的筆墨意境與電影鏡頭的光影空間感,讓水墨氤氳的山川雲氣在銀幕上舒展留白,工筆勾勒的精細角色在光影間躍然生動,每一幀都是極具東方美學意蘊的流動畫卷。

年輕觀衆高度佔比的首映禮上,幾位耄耋老人受到特別禮遇。常光希、周克勤、凌紓,他們曾是上海美術電影製片廠的動畫師、導演、編劇,名下作品包括《沒頭腦與不高興》《哪吒鬧海》《猴子撈月》《邋遢大王奇遇記》《寶蓮燈》等。如今,他們有個相同身份——《浪浪山小妖怪》藝委會專家。當年並肩的老一輩創作者集體站到新作背後,常光希連嘆感動:爲電影、爲角色感動;爲作品裏閃光的上美影廠“新奇趣、真善美”的特質感動;爲中國動畫的創新生命力感動。

事實上,《浪浪山小妖怪》在影片內外、創作全流程都是一次沿着前人步履、用時代筆觸賡續中國動畫學派的實踐。如“浪浪山”的同期展覽導語所言——“中國動畫學派,始於對民族藝術的深耕,成於對創新表達的堅持”。

總製片人、策劃李早說:“上海美影廠一直以‘不模仿別人,不重複自己’爲創作理念,老廠長特偉還有句話‘探民族風格之路、敲喜劇樣式之門’,這樣的文脈始終不斷。”

細數上美影經典,《大鬧天宮》誕生於民族意識強烈的大環境,動畫語言大量吸收戲曲表演的元素;上世紀70年代末上映的《哪吒鬧海》契合當時情緒;此後的《天書奇譚》既從繪畫、壁畫、戲曲等傳統文化裏汲取靈感,其劇作與視聽表達更帶着鮮明的八零年代氣息,立足於那一代觀衆的日常經驗。

創作接力棒到了新一代手中,李早表示,團隊努力踐行老前輩在創作上的暢想和匠心,希望打造出符合時代精神、時代審美,能與觀衆建立時代情感鏈接的作品,無愧於“上美影出品”的招牌。

《浪浪山小妖怪》的主創團隊幾乎都是被上美影經典滋養的一代。導演、編劇於水對妙趣橫生的《三個和尚》情有獨鍾。創作者的熱愛能從新片裏找到縮影:在“浪浪山”,四個無名小妖假扮師徒四人踏上取經路,要幹一件不可能的事,因身份置換笑料迭出。小豬妖不斷爲團隊成員提供“情緒價值”,蛤蟆精在保守與追夢間搖擺不定,話嘮的黃鼠狼精假扮沉默沙僧,魁梧的猩猩怪實爲社恐愛哭包卻要硬撐齊天大聖形象。“動作、表演、臺詞乃至與原作人物的反差萌都能打開喜劇空間。”於水談到,電影融入了很多生活化情節,如豬媽媽讓小豬妖喝水的碎碎念,貼合的就是年輕人的日常實感“有一種渴叫媽媽覺得你渴”。

從經典到今天的新片,一脈相承的中式美學也好、中國動畫學派也好,都不是固化的靜物。“它是一個不斷髮展的系統,時間軸上隨時代精神、時代審美等更新,空間軸上它也與其他優秀文化發生交融、充實自我。”在陳廖宇看來,這部電影最大的特點是“筆墨入鏡”,即讓筆墨去構造鏡頭,而非用鏡頭去表現筆墨,比如小豬妖的兩顆獠牙,其弧線保留了手繪感,這些細節正是最難的地方。“在創作上堅持國風,是對中國動畫傳統與前輩經典的傳承,也是立足本土的創新靈感源泉。”

不止於IP衍生,鋪開喫住行遊購娛的體驗消費

首映當天,上海影城SHO變身“浪浪山”樂園。記者在現場看到,IP衍生產品品類繁多,不僅有常見的毛絨潮玩、冰箱貼、吧唧徽章等,還有文具、香氛等實用品。

“這次合作的品牌有二三十個,商品的SKU總體超過1000個。”李早介紹,團隊根據消費者的不同定位,推出不同價格、不同尺寸的產品,“《中國奇譚》上線後,就有粉絲反饋說買不到我們的周邊。這次我們試圖做一個更立體、全維度的IP開發,包括內容創作、營銷聯名、周邊設計開發等,都有完整的計劃”。毛絨玩偶是目前最受歡迎的衍生品,預售第一天已經賣出2000多件,第二批正在補單。

而且,IP開發不限於周邊文創。買買買之外,“浪浪山小宇宙”乃至“奇譚宇宙”都將鋪開喫住行遊購娛的體驗消費,探索電影生態經濟的全維度業態。《浪浪山小妖怪》上映期間,上海影城SHO將圍繞小妖怪主題開展活動。換言之,看完電影后,觀衆還能結合影片內容,在這個空間裏從喫飯、遊戲、觀展到購物再待上小半天。

首映當天,觀影、文創、主創簽名、主題展覽一站式獲得,讓結伴前來的影迷小Q、十二、瑞秋直呼過癮,“爲什麼要進電影院看電影,可能這就是答案吧。”

從全球看,電影的營收模式早就發生了深刻變化:從單純倚賴票房,到“非票”收入佔比60%以上甚至更多。迪士尼、好萊塢、日本等一些爆款影視IP經久不衰,圍繞這些IP,衍生出各類主題樂園、文創周邊、衣食住行、遊購娛等消費場景,被影迷形容“一個IP可以喫幾輩子老本”。它們形成的綜合文化效應,在全球的影響力、輸出能力,也遠超一部電影的體量。

作爲上影集團“大IP開發”戰略的主體,上影元對《中國奇譚》IP、《浪浪山小妖怪》IP進行了全產業鏈的開發運營,力求將其打造爲根植於中國傳統文化的優質內容廠牌。

“我們一直希望將它打造成一個‘奇譚宇宙’、一個平臺式的IP,既是創作人才聚集的平臺,也是優秀內容可以呈現的平臺。”李早透露,相關主題餐廳由上影元授權、艾漫出品,現場以浪浪山國風美學風格打造IP主題餐廳,將重現浪浪山電影劇情相關的餐飲,如鐵鍋泡湯、媽媽的大餐等,也有高度還原場景的甜品,如鳳鳴軒、大王洞等。艾漫基於可愛有趣的小妖怪形象開發了亞克力擺件、擦手巾、吱吱叫糰子等多款衍生產品,打造屬於小妖怪們的夏日狂歡。此外,上影元團隊還進一步開發VR大空間產品,預計8月底將完成第一個模版的產品測試,體驗時長大約15分鐘,能四人組隊一起玩,多樣態助力文旅商體展融合發展。

首映現場,記者遇見清華大學致理書院的準大三學生鄒迦音和任子傑,他們正在上海調研數智科技與文化產業課題,《浪浪山小妖怪》的首映禮是此行的小插曲。

年輕人視角中,“電影+”突圍於空間煥新、場景拓新,究其根本還是內容品質的守正,“我們的調研裏,00後願爲文化產品尤其是穀子經濟一擲千金、年消費破萬元,大家看重的正是情緒價值、精神共鳴、創新體驗”。將電影IP轉化爲具備情感鏈接能力的新一代消費品、用電影IP驅動場景革新,這可能是電影生態經濟的未來。