電商“草根力量”

“以前村裏沒這個廠的時候,村裏人除了種田,日常就打打麻將打發時間。現在有了這麼一個工廠,空閒的時間大家都過來做傘。勤快一點的一個月能有四五千的額外收入,做得少的也有一兩千。”

文 / 巴九靈

方佳駿的傘在拼多多賣爆單了。

“從年初到現在,我們傘的銷量增長了大概有50%。”方佳駿翻着店鋪的後臺數據,盤算出了一個增長額。

他是拼多多平臺黑標品牌“洋蜻蜓”的老闆,主要銷售傘具、防曬日用品。在網絡上,他家的防曬傘是許多測評博主推薦的夏日防曬必備好物。

生意的暴漲,有氣候的推動。夏至以來,高溫席捲全國,從南部到東北一致陷入“炙烤模式”,漠河的氣溫甚至一度都攀升到了35攝氏度的高點。

高溫撬動“防曬經濟”。在“什麼值得買”平臺上,今年6月,“防暑”關鍵詞商品GMV同比增長65.13%,防曬服配套面罩、袖套等GMV環比增長超40%。

高溫下人們撐傘防曬

“從消費需求角度來講,防曬傘是日用品,不存在什麼特殊因素能推動40%、甚至50%的增長。”方佳駿坦言,“它的需求總歸是有一個水平線可以去衡量的,多不了多少,少也少不了多少。”

這也意味着高溫帶來的需求增長並不足以支撐店鋪銷量的暴漲。

在方家駿心中,還有另一個更深層次、有長久價值的作用不可忽視。

是增長,也是此消彼長

在覆盤自家生意的情況時,方佳駿還有另一層面的觀察,他發現在自家店鋪銷量快速增長的同時,過去一些依靠價格衝量、但質量存疑的同行店鋪,今年的流量卻出現了明顯的下滑。

“不僅如此,平臺的618大促、購物節等等購物活動,都沒看見這些店鋪參加的身影。”在電商從業人士看來,在平臺的促銷活動中,哪些店鋪參與了、處在怎樣的位置,都是反映平臺流量傾向的重要觀察點。

梳理下來,方佳駿店鋪的增長背後,有承接同行店鋪流量的因素在其中。

這種此消彼長的變化,在消費端來看,不顯山,不露水,但身處其中的商家們,卻對隱藏在變化背後的原因格外敏感。

“平臺的遊戲規則變了。”一位拼多多黑標店鋪的運營負責人坦言,“以前很多商家在同質化競爭中找到的爆品單鏈邏輯,現在行不通了。”

“現在要看什麼呢?”小巴問。

“要看你賣的東西是不是真的好。今年以來,我個人感受到的是,平臺明顯加強了對商品質量的管控。”這位負責人強調說。

作爲交叉印證,一位不願透露姓名的拼多多商家向小巴描述了這種管控的具體細節。

“一方面,平臺一旦檢測到賣家有引導好評返現的行爲,就會直接影響店鋪的評分,並進而影響店家後續申請平臺補貼、流量。另一方面,平臺的工作人員還會私下下單買東西,拿到手去看商品質量等等一類的情況。這種線下的抽查,任何商家很難提前知道。”

“但如果真是好品質的商品,店鋪就能得到平臺的扶持。”多位拼多多的商家都告訴了小巴這樣一條“遊戲規則”。

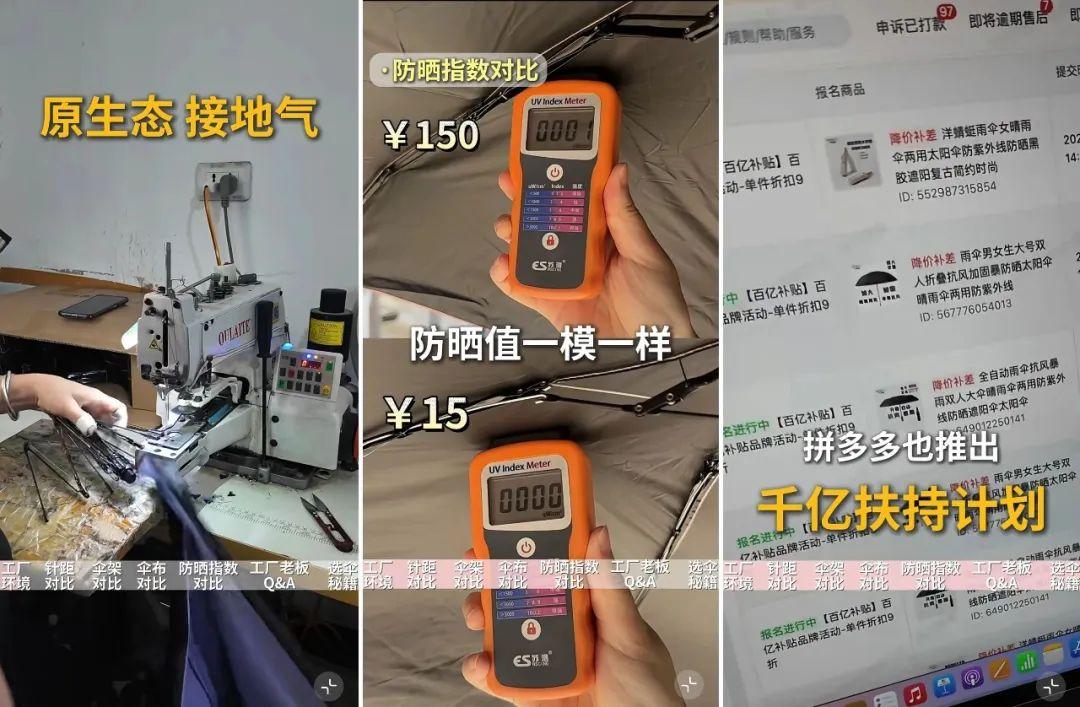

商家表述中的扶持,即拼多多在今年4月推出的一項惠商計劃——千億扶持計劃,從公開信息來看,這是一項涉及廣泛、方式多樣、持續時間長的惠商計劃,但其核心目的就是通過資金、流量、技術等,爲平臺上的賣“好商品”的中小商家提供服務和支持。

鄉村工廠正在趕製雨傘訂單

從整個消費趨勢來講,拼多多的“千億扶持”是順勢而爲。

儘管在消費市場的敘事中,“消費降級”的論調不絕於耳。但從全球消費趨勢變化來看,隨着人均GDP的不斷增長,消費升級依然是不可逆的總趨勢,消費升級的一個具象表現即爲:追求更高品質的商品。

上海消保委曾在今年2月發佈過名爲《好產品與消費新需求》的調查報告,受訪對象達到6000人。報告揭露了一個事實,即更便宜的產品儘管能激發大部分消費者的購物慾望,但同時卻帶來了消費者獲得感的大幅度下降,從而形成惡性循環。

結論也再次印證了消費者對“好商品”的渴求。所以從消費端的需求變化來看,推動平臺轉變的要素已經充足。

而從商家角度而言,平臺對“好商品”的強調,也是在催生一個更加公平、更加良性的經營環境。

方佳駿向小巴坦言,過去他們的生意常被同質化便宜商品拖累:“我們要把控質量,價格就沒法跟那些劣質產品看齊。而在消費者更看重價格的邏輯下,大家自然就更願意買那些便宜的商品。”

所以當平臺遊戲規則轉向“好商品”,這些曾在同質化競爭中喫虧的品質商家,則成了第一波喫上紅利的人。

“今年的生意能做成這樣,我們心裏確實挺滿意的。”講這句話時,方佳駿露出了靦腆的笑容,“平臺扶持好質量產品的商家,消費者願意買好的,商家賺到錢就有能力投入研發和提質。這是一種正向循環。”

如何做到好而不貴?

無論是被平臺傾斜,還是消費者偏愛,方佳駿覺得商品能賣得好,除了“物美”,“價平”依然是不可或缺的因素。

“在創店到現在,過去六年時間裏,我們在拼多多上賣出了六百多萬的銷量。店鋪的復購率在18%,復購率最高的時候達到了20%。”

“行業的復購率一般在10%左右,”方佳駿進一步解釋說,“從這些數據來看,客戶對我們的商品滿意度應該是比較高的。”

在裝滿貨物的倉庫裏,方佳駿從紙箱裏拿出了店鋪的爆款防曬傘,這款防曬傘在拼多多上的定價是15元。

今年6月,這款防曬傘接受了一位叫@華肥娘娘的測評博主的測驗。

博主將方佳駿店鋪裏的傘和網絡上另一把售價超過百元的防曬傘做了防曬功能上的比較。

“平心而論,在骨架、製作工藝上,貴的傘確實比我們做的要好一些。但從測評結果來看,我們的傘和百元的傘在防曬這一硬性功能上,幾乎不存在太大的差別。”

圖源:小紅書@華肥娘娘

所以如何在保證品質的同時,又能保證相對實惠的價格呢?

“一把賣價15塊的防曬傘,各項生產成本7到8塊,物流成本2塊左右,運營成本兩塊左右,我們還能賺個兩三塊。我們直接生產、直接賣給消費者,也不打什麼廣告。甚至達人帶貨我們都不找。”方佳駿說。

在方佳駿的表述中,成本控制的賬分爲兩本。

第一本是儘可能削減諸如推廣、營銷等帶來的中間成本,源頭生產、源頭售賣給消費者。創業第一年,方佳俊店鋪銷售的還是找其他傘廠代工的商品,第二年他就建起了自己的工廠。

第二本賬是降低生產成本。方佳駿老家在江西德興,他在義烏租了一個倉庫做分發中心,但產能卻都放在了江西的村子裏。

他最早的生產基地就是在自家村子的一棟平房裏,開始只有十多個工人,都是自家的親戚,一天能生產幾百把傘。現在,這個基地的工人已經有八十多人,一天的產能在四五千左右。前兩年,他又擴大了產能,建了另一個工廠,選址在江西宜春的另一個鄉鎮裏。

當被問及爲什麼不考慮將產能全部集中到義烏這樣的地方時,他的回答也很敞亮:“義烏這邊物流成本低,所以我們將分發中心放在這裏了。但這邊的用地成本、人工成本卻比我們老家那邊貴了不少。”

之所以選擇鄉鎮,圖的是“地便宜,人便宜”。

這種“鄉村生產+電商直連”的模式,在更廣闊的鄉土空間裏正形成產業集羣。

在德興一千公里外的滄州青縣,這座常住人口不足五十萬的河北小縣城,生產了國內市場50%的化妝刷,國外80%以上的高檔化妝刷都產自於此。

這裏的化妝刷工廠同樣走着“物美價平”的路線——當地化妝刷的出廠價比同類城市工廠低20%—30%,通過拼多多直銷,終端價僅爲品牌貨的一半,卻能達到同等的毛質柔軟度和上妝效果。

拼多多上銷量第一的化妝刷品牌“魅女郎”的工廠,就坐落在青縣北側二十里屯村村口的一棟樓房裏。

廠房流水線上做工的人,基本上都是村裏的居民。根據當地居民介紹,過去村民的收入來源主要來自種田,而有了這些化妝刷工廠,當地人多了增收渠道。

滄州青縣化妝刷生產

在青縣,這樣的工廠還有1000多家,從業人員約爲1.6萬人。數據對比而言,意味着其中絕大多數工廠都是小型甚至微型工廠。

這種小微工廠的生產模式在費孝通的文章中早有雛形。上世紀40年代,費孝通在《鄉土重建》中就指出:在區別於福特式的現代工業生產之外,還可以推動現代工業分散下鄉,他將其稱之爲“鄉土工業”。

彼時在其論述中,就已經洞悉到了這種小微工廠的生產優勢。他說:“鄉土工業在經濟上的優點卻有都市工業所不易得到的。最主要的在我看來,是鄉村工業中工資較低。維持同樣的生活程度,鄉村中所需的費用較都市裏便宜。”

從現實情況來看,其理論價值放在今時今日仍不過時。同時,藉助於電商生態帶來的銷售破壁,鄉村工廠模式的成本優勢則更加顯著。

當任何一處的商品能通過電商平臺,點擊下單便能送往五湖四海,原本侷限於地域的低成本生產能力,便跳過了層層分銷的加價環節,直接轉化爲終端市場的價格競爭力。

從供需兩端來講,這一方面使得鄉村工廠的利潤空間能得以最大化,另一方面也讓消費者享受到了質優價平的商品,形成了生產端與消費端的雙贏閉環。

鄉村車間的興起

從商家視角而言,將工廠放在鄉村,是在資源配置過程中追求利益最大化的選擇。如果將選擇放在整個宏觀經濟的視角來討論,這種生產要素配置最大化的另一層作用是對鄉村經濟的利好。

中國城鎮化的進程,是一段放在世界範圍內都絕無僅有的高速增長史。但從另一個層面來看,它也是一部鄉土中國的失意史。

這種失意首先表現爲人口流失。據國家統計局數據顯示,2024年我國鄉村常住人口已降至4.6億,較2023年再減少1222萬人,佔總人口比重約爲32%,且這一數字仍在逐年下降。年輕人外出謀生,留下的多是老人和孩子,鄉村的肌理在人口流動中逐漸鬆弛。

鄉村留守老人

鄉村經濟薄弱、就業機會匱乏,青壯年只能背井離鄉謀生;收入差距拉大又讓更多人選擇離開,形成“人走業衰、業衰人更走”的循環。

從城鄉居民收入來看,2024年,城鎮居民人均可支配收入54188元,農村居民人均可支配收入23119元,兩者相差2.3倍。

所以如何增收、如何提供就業,是留住鄉土中國的關鍵。

方佳駿在老家的工廠,吸納了當地八十多人就業。

“以前村裏沒這個廠的時候,村裏人除了種田,日常就打打麻將打發時間。現在有了這麼一個工廠,空閒的時間大家都過來做傘。勤快一點的一個月能有四五千的額外收入,做得少的也有一兩千。”

“最重要的是,村裏人喜歡就在家門口乾活,你要是把廠搬到城裏,他們也是不願意去的。”

儘管缺乏全國性的數據統計,但我們仍可從局部的數據感受這種生產模式對鄉村經濟的影響。以湖南省爲例,截至7月6日,湖南省共有鄉村車間6821個,吸納就業人數超過33萬人。

分散的鄉村工廠一旦發展成爲一個產業帶,那麼除了直接生產帶動的就業,還包括物流、客服、運營等全生態就業的增長。

以青縣的化妝刷產業爲例,青縣的鄉間工廠也已經從產業鏈,逐漸在向一個完備的產業帶進階。從“生產”到“產業鏈”再到“產業帶”,其輻射更廣,影響更深。

新“草根力量”

中國民營經濟的發展史,始終跳動着鮮活的草根脈搏。

溫州模式,正是這種草根力量的代表。上世紀八十年代,溫州人用縫紉機踩出的紐扣、打火機,用錘子敲出的小五金,從家庭院落裏的“前店後廠”起步,靠着“抱團走天下”的默契,把不起眼的小商品賣到了全世界。

上世紀八十年代的溫州工廠

時至今日,民營企業從“草根經濟”逐漸發展成爲了“樹根經濟”。

如今,電商平臺上的中小商家,是這股草根力量在數字時代的延續。

從數據維度來看,這些中小商家對電商平臺的重要性不言而喻。早在2022年,億歐智庫就發佈過一組數據:在今天的電商行業中,中小商家佔比達到了80%以上。

但儘管如此,硬幣的另一面卻是中小商家在電商生態中長期處於弱勢地位。

電商增長的大部分紅利由大品牌、平臺獲取。東方證券曾發佈的一篇報告指出,頭部商家GMV集中度高,有些平臺30%—40%的GMV都由1%的頭部商家貢獻。

在過去,中小商家長期處於產業鏈弱勢地位。平臺流量多向大品牌、大企業傾斜,有直接生產能力的小微商家往往只能依附產業鏈上游:要麼做代工,爲品牌方生產卻只賺微薄加工費;要麼在價格競爭中壓縮利潤,難以積累資金打造自有品牌。

滄州化妝刷產業的發展起源於20世紀90年代。彼時,韓國企業看中了滄州的勞動力優勢和地理優勢,湧入此處投資建廠,吸納了大量本地人就業,建立起相對完善的生產流程,培養出大批技術工人。

這種就業模式屬於附庸性質的被動生產,滄州當地工廠主要負責代工貼牌,處於全球產業鏈利潤最微薄的一環,利潤大部分被品牌方賺取。

後來,隨着這些韓國企業撤出產能,滄州許多爲韓企代工的工廠停產,衆多工人失去工作,勞動力大量剩餘,當地產業遭受重創。

所幸的是,一些工人憑藉着積累的經驗和技術,開始領辦企業,嘗試打造自主品牌,自產自營自銷,也走出了一條產業振興的路子。

滄州青縣化妝刷工廠

所以自產自銷自營,是滄州給出的將生產能力轉化成市場話語權的解法。而在這種解法中,平臺的支持和保護也尤爲重要。

在這篇文章中,我們多集中在拼多多平臺生態的討論,其千億計劃是電商平臺給予中小商家保護的一次具體行動,但從整個電商行業的發展來講,行動不能,也不會止步於拼多多。

合抱之木,生於毫末;九層之塔,起於累土。在無數中小商家爲自己、爲未來打拼之時,我們自然可以期待中國經濟中又一個“樹根力量”的生長。

本篇作者 | 田偉鳳 | 責任編輯 | 何夢飛

主編 | 何夢飛 | 圖源 | VCG