偶劇的核心是以美育人

在當代青少年美育實踐中,偶戲藝術正以其獨特的魅力,成爲連接傳統與現代、藝術與教育的橋樑。從古老的木偶戲到沉浸式互動劇場,從民間故事到科技賦能的新表達,”偶”不僅是舞臺上的角色,更是美育的生動載體,在潛移默化中塑造着青少年的審美感知、情感認知和文化認同。

木偶通過其誇張、鮮明的形象特徵,將觀衆視覺注意力鎖定,其擬人化的特質,爲觀衆創作了一個友好且安全的共情環境,其高度虛擬化的表現方式,對觀衆的想象力也引發了強烈的召喚。

然而,在快速發展的過程中,偶戲藝術如何更好地平衡傳統與創新?如何通過科技手段提升藝術表現力而不失人文溫度?這些問題的探討將有助於我們更深入地理解偶戲在當代美育中的獨特價值。

偶戲之美:

傳統藝術的當代轉譯

中國木偶戲有着兩千多年的歷史,福建提線木偶、揚州布袋木偶、陝西皮影戲等各具特色。在當代兒童偶劇創作中,這些傳統藝術形式正在經歷着創造性的轉化。創作者們在保留偶戲核心魅力的同時,大膽融入現代審美和全新技術,在內容主題的當代化演繹、藝術形式與視覺表達的革新、敘事結構與表演空間的突破等多衆面向進行了創造性的突破。

海派皮影戲《九色鹿》

海派皮影戲《九色鹿》以敦煌壁畫《鹿王本生圖》爲靈感根基,海派皮影與現代舞臺技術完美結合,構建了一部兼具傳統美學與現代生命力的偶戲精品。這部作品不僅在國內外斬獲多項大獎,更以獨特的藝術語言實現了跨文化共鳴,其成功經驗爲傳統藝術的當代轉化提供了重要範本。劇中運用了30多組多媒體畫面疊加,突破了傳統皮影戲“一燈一幕”的表演範式,通過“影、映、熒”三位一體的技術體系,重構了舞臺空間的語言,使九色鹿的形象在臺前幕後靈動變幻,既保留了傳統皮影的韻味,又增添了立體視覺的震撼力。2025年塞爾維亞“金火花”國際木偶藝術節上,《九色鹿》的演出引發了跨文化共鳴。

2025年參加靜安戲劇節的《嗨,小石獅》則另闢蹊徑,把中國傳統文化中常見的石獅形象轉化爲可親可感的舞臺角色。創作團隊深入研究了全國各地石獅的造型特點,最終設計出一個既傳統又現代的偶形象。這種將傳統文化符號進行現代表達的方式,不僅讓小觀衆更容易接受,也爲非遺活化提供了新思路。

國際交流也爲偶戲創新注入了新活力。亮相第八屆“金玉蘭”上海國際木偶節的亞美尼亞蒂亞特羅劇團的《小王子》在中國巡演時引發熱議,該劇用木偶演繹這部世界文學經典,既保留了原著的哲學深度,又通過偶戲特有的表現力賦予了新的解讀。

《萬物都在變》取材繪本讀物,該劇完全採用抽象偶形,通過形狀、色彩和音樂的變換,表現生命的成長與蛻變。這種更具想象力的嘗試雖然挑戰了傳統偶戲的敘事方式,卻意外地獲得了小觀衆們的喜愛。借用現代舞的形式,配合多變的偶形、疊加放大的道具,抒情的音樂,牢牢抓住小觀衆的目光。這種現象引發我們思考:在保持偶戲本質的前提下,抽象表達是否可能成爲未來發展的一個新方向?

必須看到,偶戲的當代化表達應該是一場充滿活力的進化,創作者們在不迷失核心價值的同時,應大膽擁抱現代的思維與技術,真誠地擁抱當代日常生活;勇於跨界、善於舞臺實驗,在拓展傳統偶戲的藝術表達邊界與表演空間的同時,運用獨特的視覺語言,使其在豐茂的當代文化語境中煥發出嶄新的、強大的生命力,才能繼續打動一代又一代年輕觀衆的心。

《萬物都在變》

情感共鳴:

角色塑造與美育滲透

偶戲之所以動人,關鍵在於其獨特的情感表達方式。《米菲請你來做客》以全新的互動模式,帶來了一場參與式的沉浸體驗。整個劇院被改造成一個巨大的”米菲之家”,觀衆可以自由走動,和米菲一起做飯、玩遊戲。這種沉浸式體驗打破了傳統的觀演關係,讓觀衆從被動觀看變爲主動參與。劇中設置了一些需要合作完成的環節,比如大家一起裝飾房間,這無形中培養了團隊意識。這種將美育目標自然融入遊戲的設計,展現了偶戲教育的獨特優勢。

然而,偶戲的情感教育也面臨一些問題。如何在有限的時間內建立觀衆與偶的情感聯結?過於複雜的角色性格是否會影響低齡觀衆的理解?上海木偶劇團在看演出之前,會有一個預約“導覽”的環節,用“常設展覽”的方式爲演出前“預熱”,讓孩子們先熟悉偶的基本特徵,歷史發展、如何操作,再進入演出環節,強化角色個性的記憶點,這種方法顯著提升了小觀衆的情感投入度,也建立了情感的鏈接。

跨界融合:

科技賦能與文化傳播

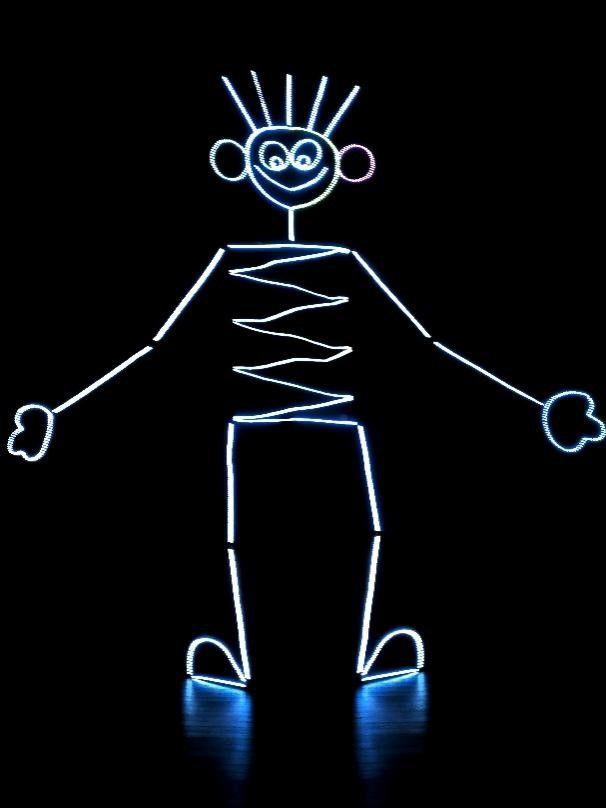

當代偶戲的創新不僅體現在內容上,更表現在表現形式的突破。多媒體技術的運用讓傳統偶戲煥發新生,甚至人工智能也開始進入偶戲創作。比如俄羅斯的奇幻裝置偶劇《光偶秀》、澳大利亞超時空黑光偶劇《彩虹虎的奇幻之旅》,匈牙利的瘋狂提線偶劇《布達佩斯的“魔法師”》等。這些劇目無不反映出世界木偶界“木偶+高科技”的藝術演繹趨勢。雖然這項技術還在完善中,但已經展現出人機協同表演的可能性。這也引發我們的深度思考:AI是會取代傳統偶戲,還是能夠順利成爲其拓展表現力的工具?

俄羅斯奇幻裝置偶劇《光偶秀》

虛擬現實技術爲偶戲打開了新空間。德國木偶劇院就推出了的VR木偶體驗《Puppet 4.0》讓觀衆在不同的VR世界感受各類木偶造型。這種形式雖然與傳統偶戲差別很大,但保留了”偶”的核心概念——一個被賦予新生命的形象。值得關注的是,每一個國家的偶都被鏈接了起來,有來自中國的皮影戲角色、日本簡筆化風格的微型木偶,印度尼西亞木偶“瓦場”等,引導觀衆把虛擬體驗轉化爲現實中的角色互動,實現了科技與教育的有機結合。

需要關注到的是,科技賦能也帶來新的挑戰。高昂的技術成本是否會加大藝術普及的難度?數字體驗能否替代真實的劇場互動?偶與科技的結合是未來的趨勢,嘗試怎樣的“科技”方案或許值得參考,例如經典百老匯劇目《獅子王》中,操偶的演員操控獅頭對視這一環節,就從20年前的手動操控發展到現在的紅外線操控。科技賦能是爲了將木偶更好地與當下觀衆連接,提供有意義的、觸動心靈的、有益有趣的藝術體驗。其魔力在於激發觀衆的想象力,引發其共情。

展望未來,偶戲藝術在美育領域還有巨大潛力待挖掘。如何滿足不同年齡觀衆的需求?怎樣培養跨學科的偶戲創作人才?數字偶等新技術會帶來哪些可能性?這些問題的探索將推動偶戲藝術持續創新。但無論如何發展,我們都應記住中國兒童藝術劇院院長馮俐的提醒:兒童偶劇的核心永遠是“以美育人”——只有堅守這個初心,才能讓偶戲真正成爲照亮孩子心靈的藝術之光。