看見人文之城|高蒙河、文少卿:從崧澤文化到長江口二號古船

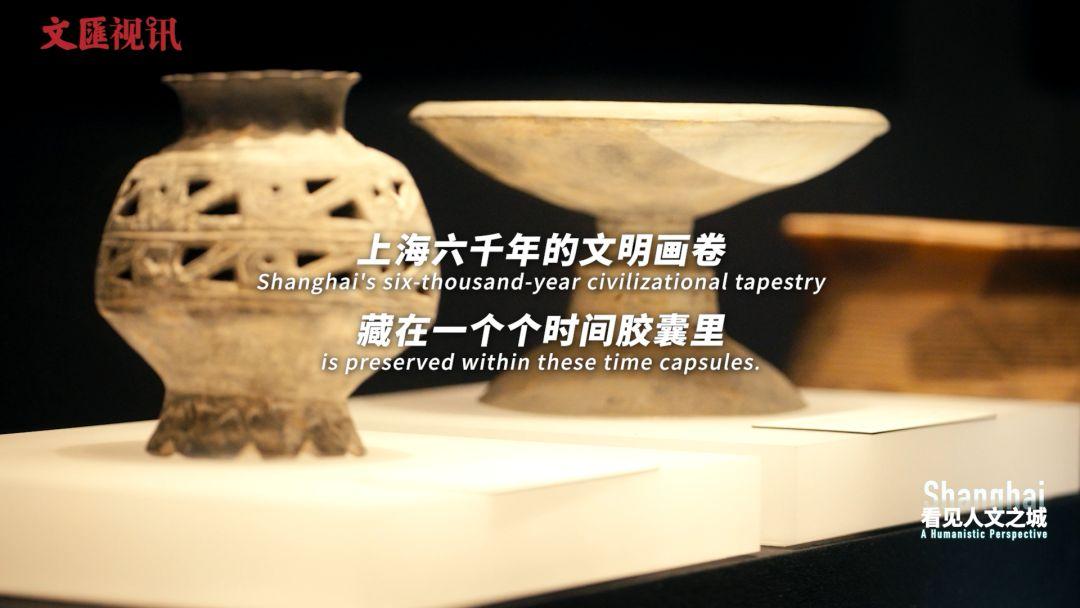

《看見人文之城》系列短視頻今天推出第十集《從崧澤文化到長江口二號古船》,跟隨復旦大學文物與博物館學系教授高蒙河、復旦大學科技考古研究院副教授文少卿走進上海文明探源和水下考古的世界,從上海崧澤遺址博物館到長江口二號古船考古工作站,他們打開一個個“時間膠囊”,講述上海六千年文明史脈和城市歷史的精彩故事。

以人文之眸,閱魅力之城。《看見人文之城》系列短視頻由中共上海市委宣傳部、中共上海市委網信辦、中共上海市委外宣辦、上海市社會科學界聯合會與文匯報社聯合出品。

高蒙河:

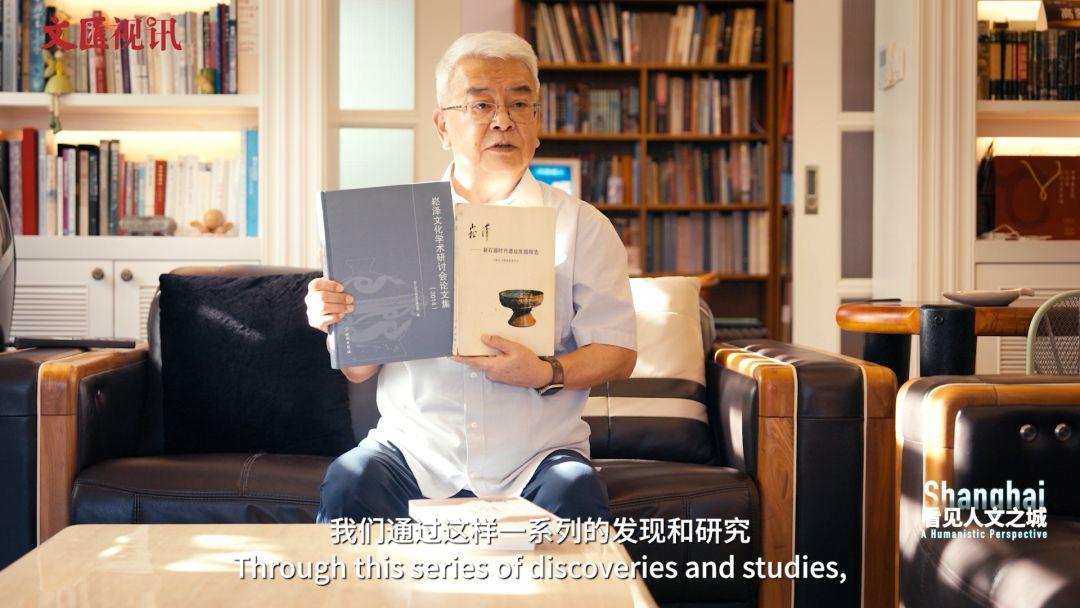

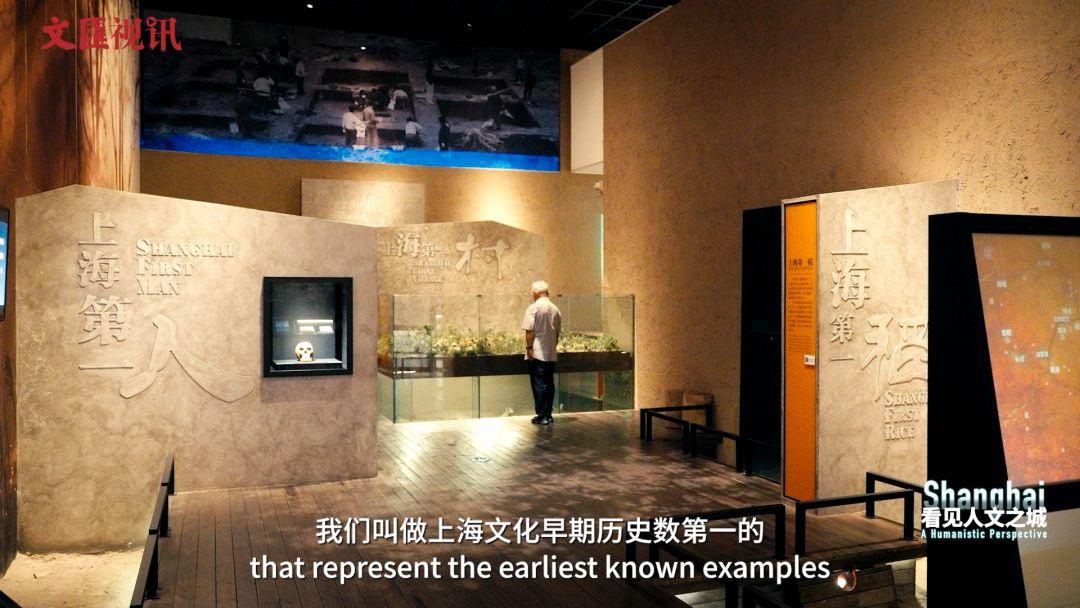

社會上一直有“五千年曆史看西安、五百年曆史看北京、一百年曆史看上海”的說法,話外音就是說上海到了近現代才從一個小漁村發展爲東方大都市,歷史短、古蹟少。但是,通過文明探源工作,我們在上海發現了馬家浜文化、崧澤文化、良渚文化、廣富林文化、馬橋文化等考古學文化,實證了上海六千年的文明發展脈絡,全鏈條、無缺環地構建起上海六千年的文明史脈和歷史畫卷。

高蒙河

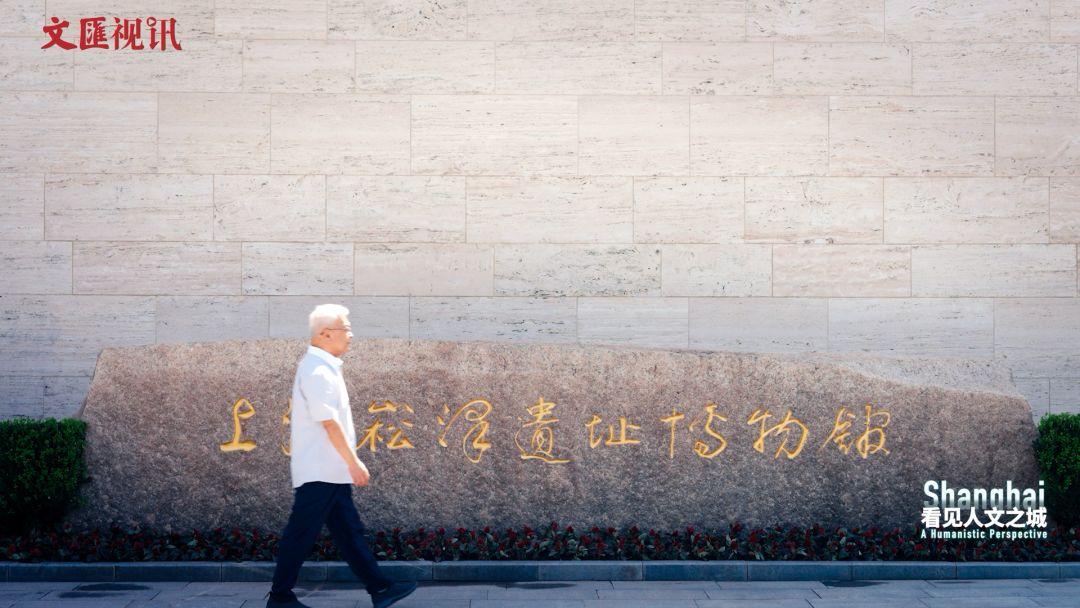

我們所處的崧澤遺址,作爲上海區域內發現的最早有人類活動地之一,就是上海六千年歷史的實證。可以說,考古證據充分證明上海蔘與了中華文明起源和形成時期的構建,做出了很多原創性和突出性的貢獻。上海的開放包容、海納百川並不僅僅是近代開放後才形成的城市精神,而是根植於六千年的文化基因。

文少卿:

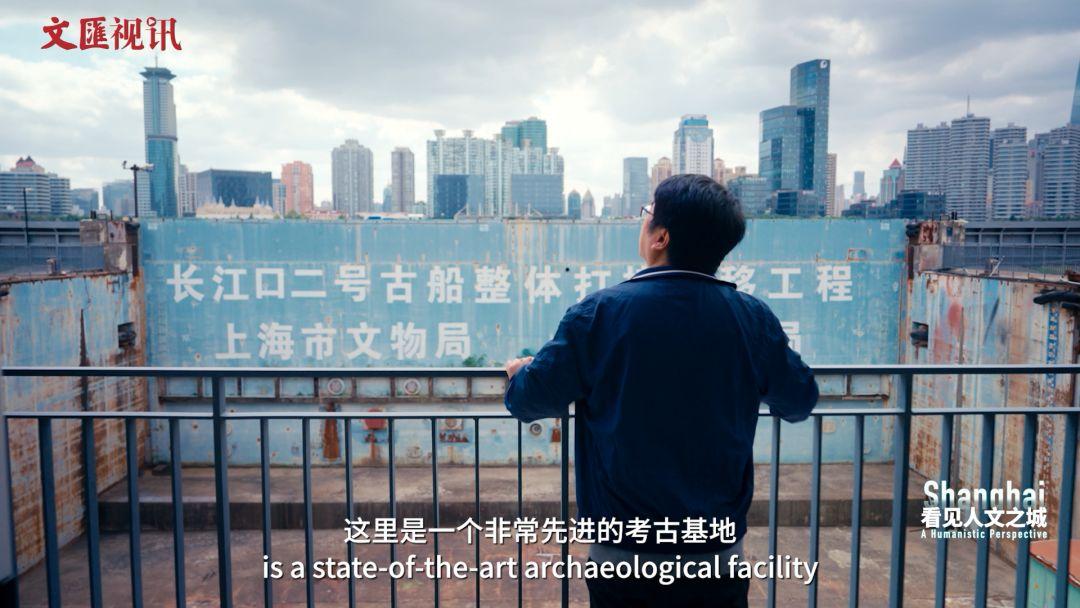

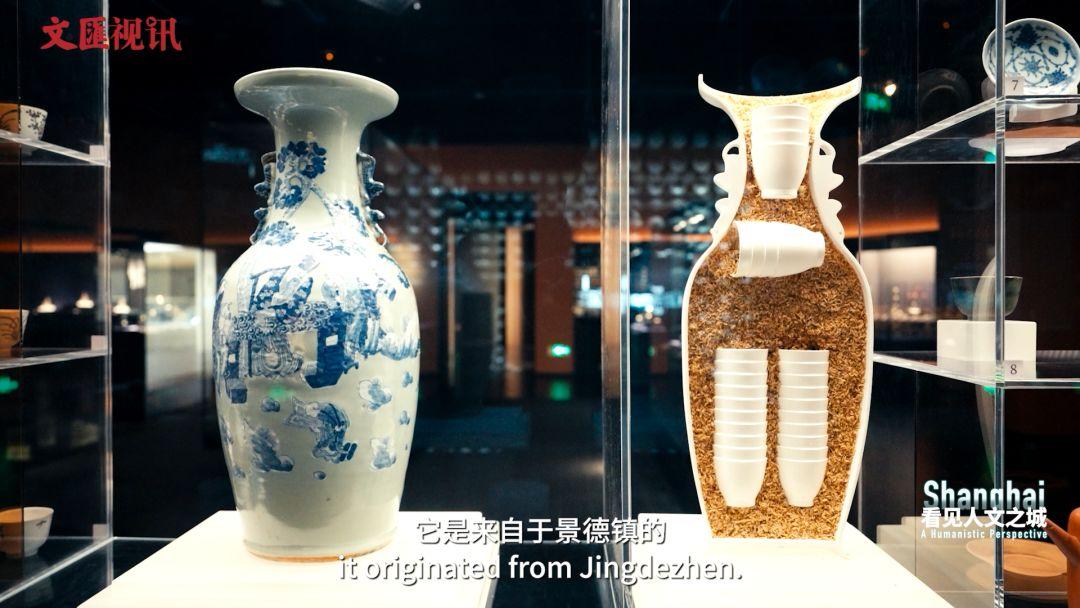

長江口二號古船出水以後,進行了整體發掘工作。可以說,打撈的不僅僅是一個沉船,打撈的更多的是一段歷史。這艘船從哪裏來、到哪裏去?它是在哪裏製造的?這些船員的生活如何?現在的研究其實是在回答整個船的一個生命史的問題。

文少卿

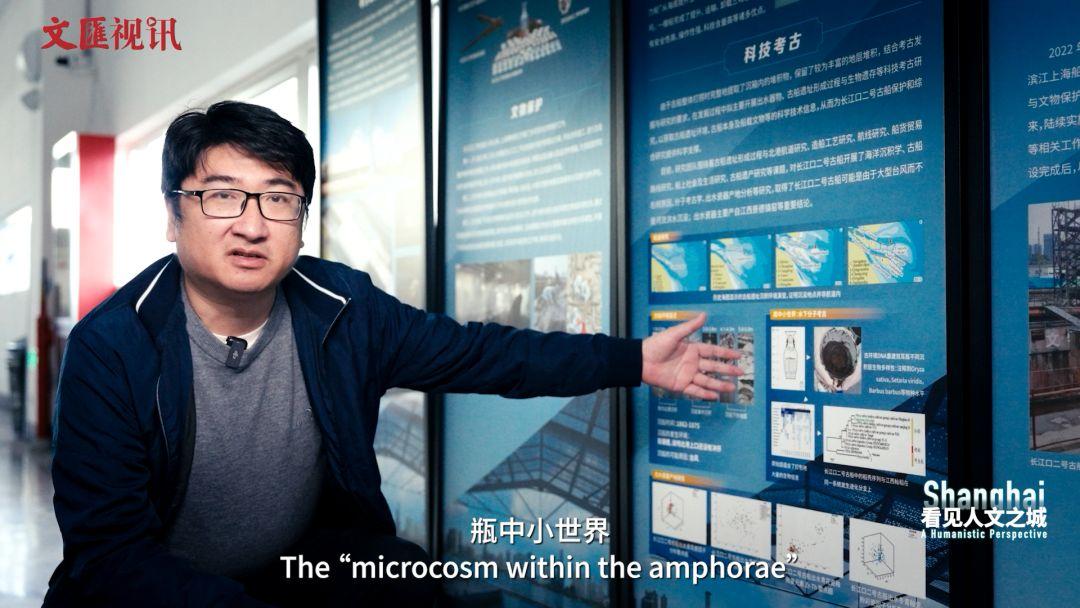

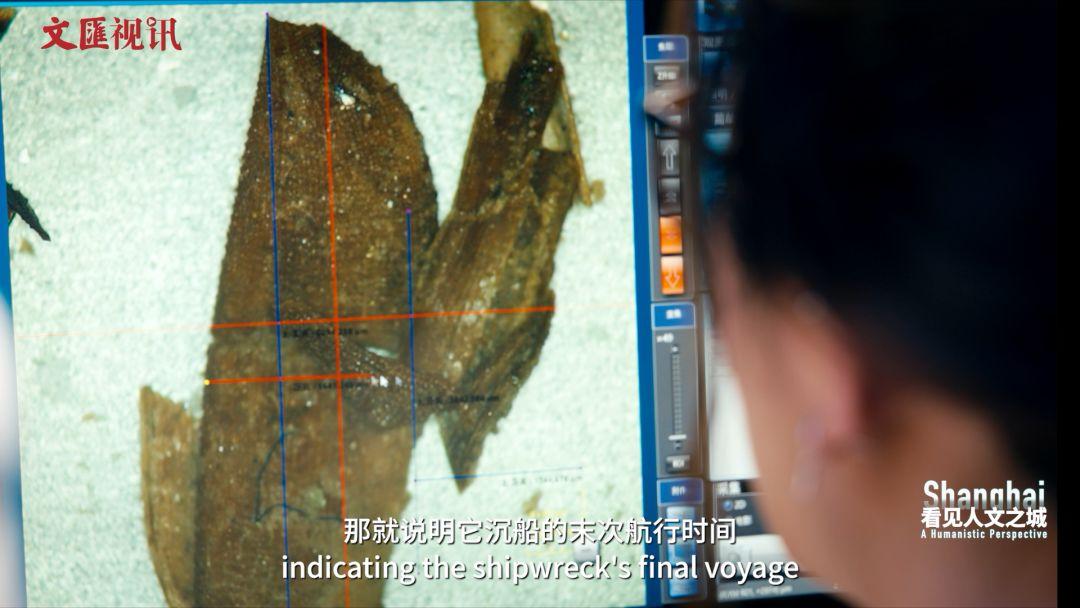

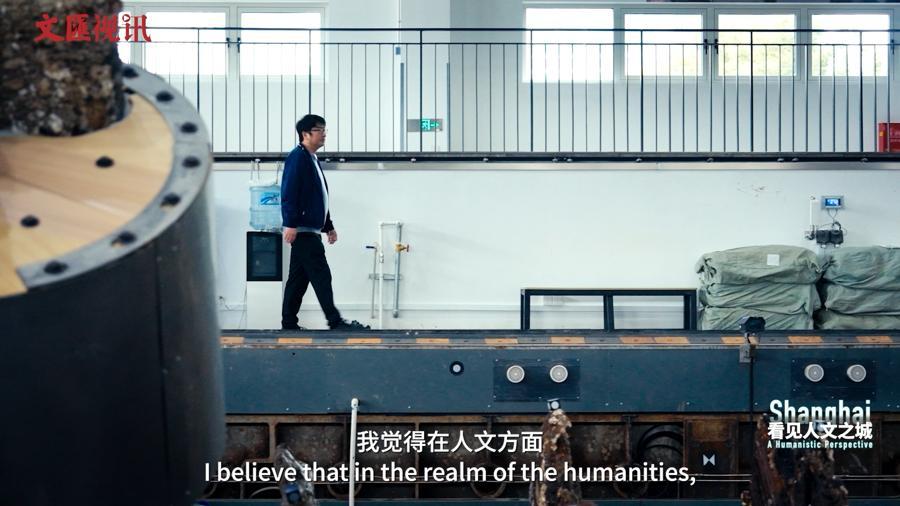

長江口二號古船的考古中,第一次將分子生物學技術運用於水下考古領域,這是一個巨大的突破。往往有一些重要的發現,並不是我們肉眼能看見的,通過科技賦能可以讓我們做得非常好。科技創新這件事情,它不僅僅是在理工類領域,在人文方面,上海也有自己的特色和突破。比如這次考古中,我們對出水文物雙耳瓶中的泥土進行檢測,通過一個瓶子、一些泥土、不可見的DNA材料等,可以把古船的潛在停靠點,以及末次航行時間等都推斷出來。

爲了去回答這些看不見的遺存背後的問題,我們可以看到,長江口二號古船考古工作站建成了一個非常先進的考古基地,同時能夠滿足研究和保護的兩重工作。這給全世界的水下考古工作儘可能地做了一種參考,也就是上海古船的“上海方案”。

高蒙河:

考古不是挖寶,是瞭解上海的一個非常重要的窗口。現在經常說“文化遺產熱”遇到了“文化消費熱”,在上海表現得尤爲明顯。更多的考古人越來越多地走出了原來的象牙塔,更多地跟觀衆雙向奔赴、雙向融合,讓文化遺產“活”起來。

知所從來,方明所往。當前,在着力打造文化自信自強的上海樣本,建設習近平文化思想最佳實踐地的大背景下,持續性推進上海文明探源工程,一定能夠更好回答“何以上海”,更好堅定文化自信、傳承城市文脈。

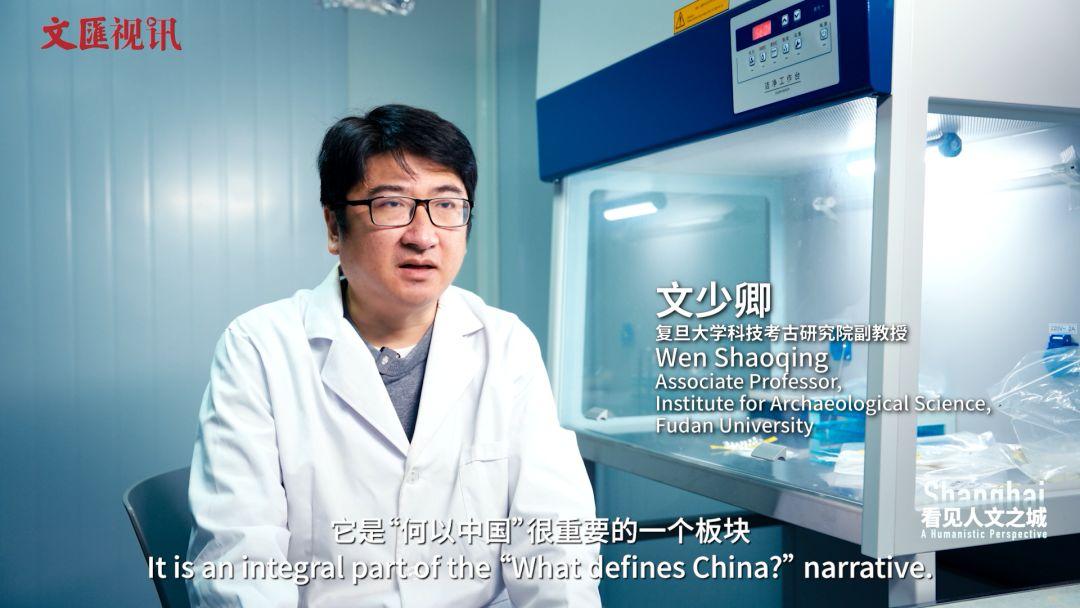

文少卿:

“何以上海”是“何以中國”很重要的一個板塊。整個長江流域文明,包括沿海的海洋文明,都是中華文明非常重要的部分。身處上海,我們其實正在做一個叫“上海序列”的考古研究工作,我們希望能夠從上海的六千年前開始,按照不同的時間,一直做到近現代。希望能夠全面地且有時間和空間地去講述整個上海的故事。

《看見人文之城》邀請知名社科專家和實踐地建設者,全景式、沉浸式解讀《上海市建設習近平文化思想最佳實踐地行動方案》9大行動、30項重點工程的精彩實踐、創新案例和突出成果,闡釋文化建設的內在肌理,提煉文化實踐的一般規律,展示上海勇擔新的文化使命,紮實推進文化強國建設,加快發展文化產業,打造自信自強文化樣本的積極探索。

跟隨《看見人文之城》

一起去發現這座城市的活力魅力!