北約不過如此:烏11名特種兵直升機空突紅軍城,剛下飛機就被團滅

當兩架UH-60“黑鷹”直升機藉着夜色潛入紅軍城西北空域時,機艙內11名烏克蘭特種兵或許還在默唸行動細節。

然而,他們還沒來得及踏上土地,俄軍無人機的監控畫面已經鎖定了這羣“不速之客”。短短几分鐘內,這支精銳小隊在無人機攻擊下全軍覆沒。

攻擊紅軍城

這場發生在今年11月1日的軍事行動,以一段由俄軍士兵上傳網絡的實戰視頻告終,引發全球譁然。

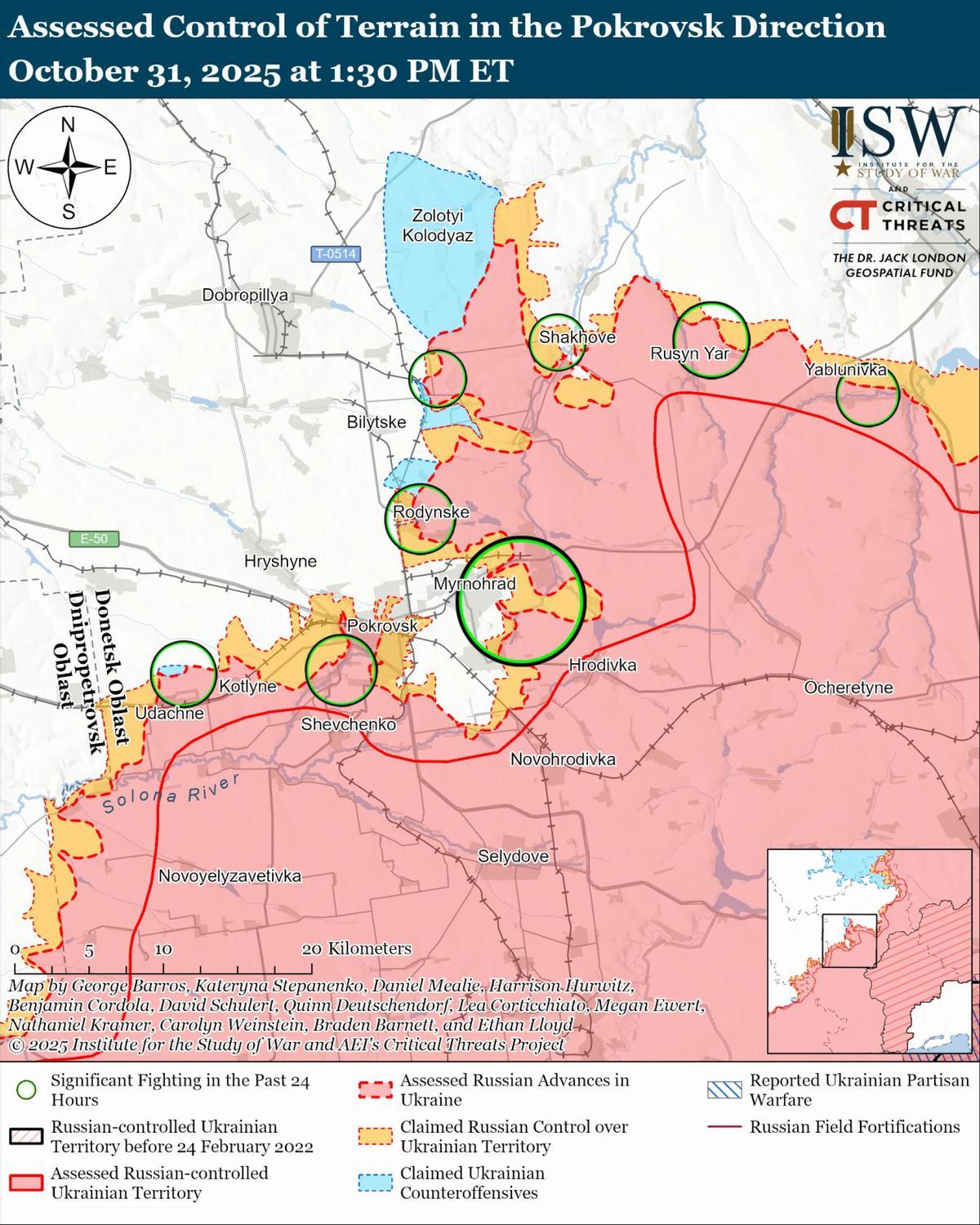

紅軍城(烏方稱波克羅夫斯克)的陷落危機從去年8月已現端倪,這座頓巴斯地區的交通樞紐掌控着兩條鐵路幹線和公路網絡,是烏軍在頓巴斯防禦體系的“三大支柱”之一。

截至11月初,俄軍已控制該城約60%區域,主要集中在東南部鐵路樞紐,面對俄軍10萬兵力的三重包圍,城內烏軍兵力對比竟達1:8的極端劣勢。

更嚴峻的是,俄軍採取了“蟒蛇式”收緊策略:通過小股滲透部隊攜帶無人機和數日口糧,在戰線交叉區域建立觀察點,主力部隊則在外圍系統性切斷補給線。

這種戰術使烏軍陣地被逐步蠶食,守軍活動區域日益壓縮。

一次高風險行動

正是在這種岌岌可危的形勢下,烏克蘭軍事情報局策劃了一次高風險空突行動——派遣11名特種兵乘兩架美製“黑鷹”直升機,突入紅軍城西北部執行神祕任務。

直升機選擇的降落點位於波克羅夫斯克西部邊緣的M30公路附近(座標48.296650° N, 37.133167° E),距離市中心約3.5-5公里。

但該區域恰是雙方交戰最激烈的“灰色地帶”,而俄軍早已在此佈下天羅地網。

俄軍裝備的光纖無人機能在20公里外精確鎖定目標,如同在戰場上空編織了一張無形的監視網,當“黑鷹”直升機還在地平線上時,其旋翼聲紋和紅外信號就已暴露在俄軍監控系統中。

隨後發生的戰鬥更像是一場“降維打擊”,烏軍特種兵剛踏出機艙,就遭到自殺式無人機的精準追殺。

這些無人機如同現代戰場上的“死神之眼”,集偵察、定位、打擊功能於一體。

烏軍士兵描述,他們經常不得不放下無人機遙控器拿起步槍,因爲俄軍小分隊已滲透到指揮部附近,這種戰場態勢的“單向透明”,使得傳統特種作戰的隱蔽性優勢蕩然無存。

關於這次行動的真實意圖,軍事觀察家提出多種推測,最合理的解釋是接應重要人物撤離。

11人小隊的規模不足以改變戰局,卻非常適合執行高價值人員護送任務,考慮到紅軍城指揮部多名高級指揮官可能被困,派出特種部隊接應撤離符合邏輯。

此次行動中,烏軍使用的UH-60“黑鷹”直升機成爲焦點,這種美製直升機通過捷克衆籌購買,經美國Ace公司改裝後交付烏克蘭。

“黑鷹”直升機代表着北約標準戰術體系,其空中突擊模式是美軍特種部隊的經典戰術,但這種明顯帶有西方特徵的裝備在俄軍密集監控的空域中,極易被識別和跟蹤。

關於特種兵的身份也存在兩種說法,一是烏克蘭軍事情報局的精英小隊,由局長布達諾夫親自協調。

二可能是北約僱傭兵,因其裝備和戰術都與西方特種部隊高度相似,無論哪種情況,都凸顯了烏克蘭對北約戰術體系的依賴,而這種依賴在此次行動中並未轉化爲勝勢。

現代戰爭變化頗多

這次失敗的行動令人印象深刻,可見,傳統特種作戰依賴隱蔽滲透,但在無人機全天候監控下,這種模式遭遇挑戰。

俄軍通過無人機集羣建立的戰場感知網絡,使得任何大規模兵力移動都難逃“天眼”。

而烏軍即便擁有北約標準裝備仍然落敗,可見在體系對抗不足的情況下,先進武器反而成爲累贅,烏軍面臨的不只是裝備短缺,更是系統性的作戰體系失衡。

而且烏克蘭在長期消耗戰中已損失大量經驗豐富的軍官,新徵士兵訓練不足,即便精銳的特種部隊也難在劣勢環境中扭轉戰局。

此戰之後,俄軍迅速公開作戰視頻,不僅打擊了烏軍士氣,更在全球輿論場塑造“壓倒性優勢”形象,而烏方對此事的沉默態度,則反映了其在信息戰場上的被動。

俄軍在紅軍城採取的“滲透而非強攻”戰術,結合無人機精確打擊,避免了傳統巷戰的高傷亡。

此次失敗的空突行動,加速了紅軍城的戰局惡化,就在11月2日,俄羅斯國防部宣佈,烏軍人員已開始投降,雖然烏軍總司令瑟爾斯基否認被包圍,但戰場態勢顯然已向俄方傾斜。

更深遠的影響在於,這次行動暴露了烏軍面臨的結構性困境,那就是兵力短缺導致無法組織有效防禦,訓練不足使得即便精銳部隊也難遂行復雜任務,裝備依賴使戰術選擇受限於西方援助體系。

與此同時,俄軍則展現出其戰術進化能力,通過“蛙跳戰術”繞過堅固據點,配合滑翔制導炸彈的火力覆蓋(單日最高達180枚),逐步瓦解烏軍防禦體系。

紅軍城若陷落,則意味着烏軍在頓巴斯地區失去最重要的防禦支點之一,這意味着整個東部戰線都將面臨重組。

在無人機主宰的戰場上,勇氣與精銳不再足以保證勝利,體系對抗與科技實力纔是決定成敗的關鍵,這次烏軍的失利就是明證。

紅軍城的硝煙告訴我們,當代戰爭已進入“透明殺戮”的時代——當每一寸土地都被傳感器覆蓋,每一次機動都被算法預測,傳統戰術必須徹底重構。

而那兩架燃燒的“黑鷹”直升機,不僅是一場失敗的軍事行動註腳,更成爲烏克蘭在這場消耗戰中艱難處境的象徵,西方的裝備可以源源不斷送來,但扭轉戰局需要的,是整個國防體系的深度變革。

參考信源:

俄國防部稱在紅軍城擊潰一支烏克蘭特種部隊,“11名人員均被擊斃”

環球網 2025-11/01